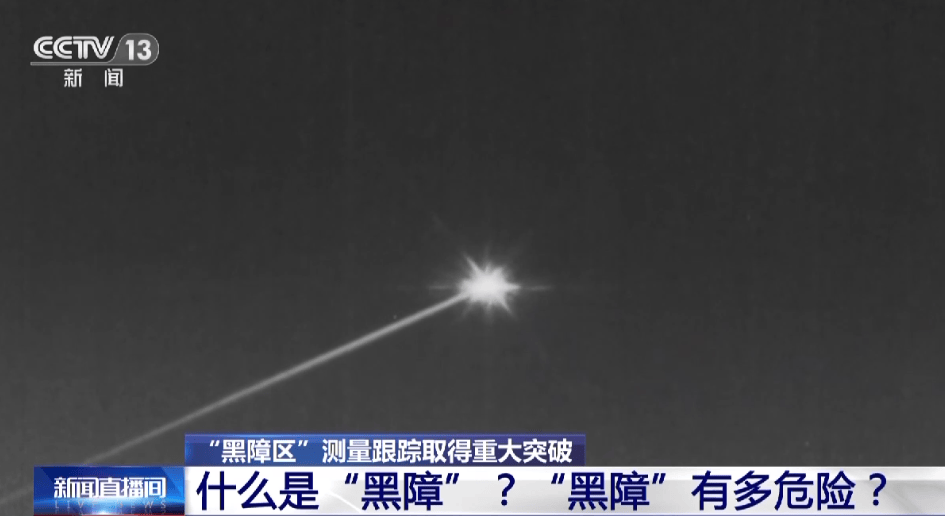

10月30日的凌晨4點24分,神舟十九號火箭帶著一道亮光一飛沖天,劃破了夜的寂靜。

同時也印證著我國載人航天事業上的又一偉大壯舉。

圖片來源於網絡

但這看似平靜的背後,另一件事情也同樣在有條不紊的進行著,那就是神舟十八號的歸途。

神州十八號和十九號完成了在軌交接、在軌輪換等一系列舉措後。

成功從11月3號下午從我國空間站進行撤離,並且在次日凌晨成功返回到預定地點。

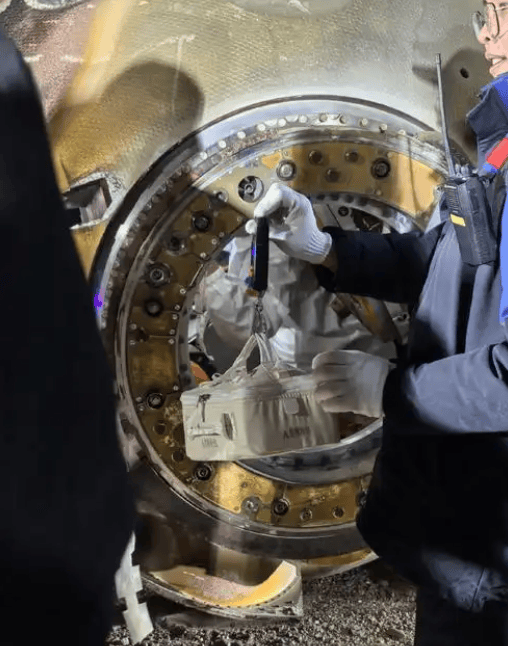

從現場公布的相關圖片來看,可以很明顯的發現返回艙的外表被燒的漆黑。

圖片來源於網絡

儼然是經歷了什麼巨大的「重創」,那麼,究竟是什麼原因,才會導致太空艙出現這種異狀呢?

飛船返航時的「磨難」

據相關資料所述,我國這次返航主要採用了7.5小時的快速返回技術。

飛船從空間站進行撤離後需要繞地球飛行五圈,每一圈都是對返回程序的精密演算。

每一次變軌都是對地麵糰隊協同配合的考驗。

圖片來源於網絡

五圈之後,才能真正的踏上返程之路。

姿態調整,軌反分離,推返分離,一系列動作如同精密的鐘表齒輪般環環相扣。

任何一個環節的失誤都可能導致無法挽回的後果。

而這一切,都只是為了迎接最終的考驗——穿越黑障區。

圖片來源於網絡

對於大眾來說,「黑障區」是一個神秘而陌生的詞彙。

它常常與「失聯」、「危險」、「高溫」等字眼聯繫在一起,讓人不禁產生好奇與恐懼。

究竟什麼是「黑障區」,它為何如此危險,航天員又是如何克服這一難題的呢?

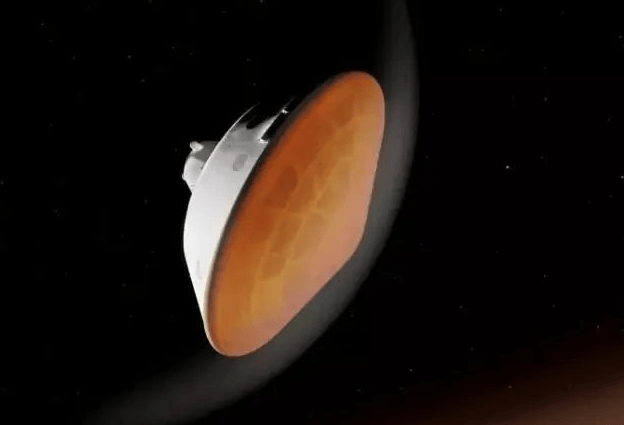

事實上,「黑障區」並不是一個固定的地方,而是一種特殊的物理現象。

圖片來源於網絡

這事兒發生在地球上方35到80公里的大氣層里。

當飛船返回艙高速進入大氣層時,由於與空氣劇烈摩擦,外部會變得非常熱。

這也導致外層材料開始汽化,並在周圍形成一層等離子體。

這層等離子體像一個大罩子,把返回艙包在裡面,擋住了電磁波,讓飛船和地面失去了聯繫。

圖片來源於網絡

這就是所謂的「黑障區」,也是返航途中最為危險的幾個方面之一。

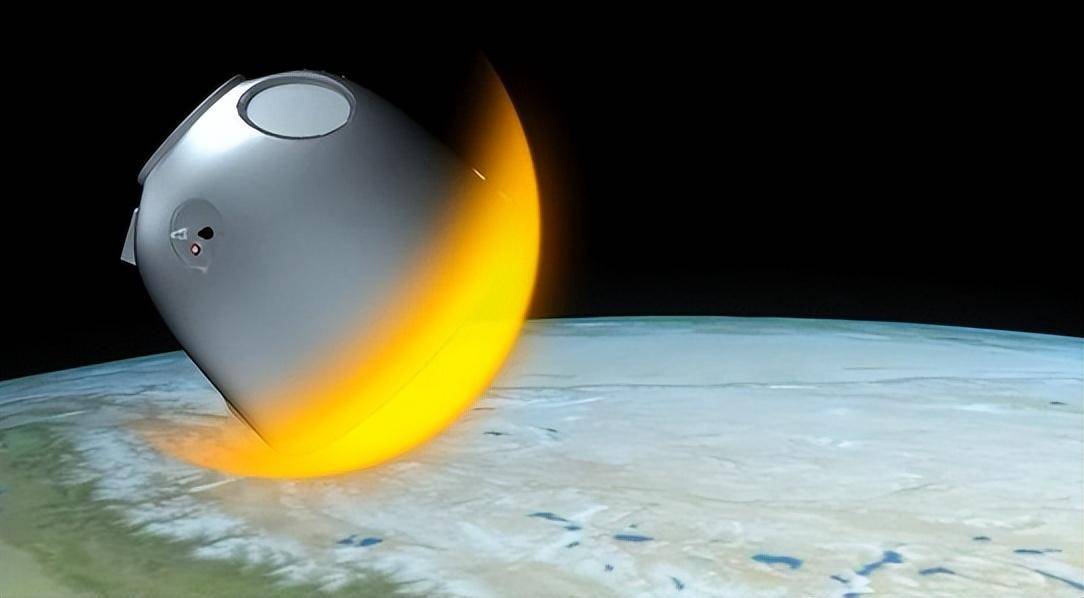

而黑障區的危險則主要表現在兩個方面:溫度極高和無法聯繫。

首先是高溫。

返回艙進入黑障區後,表面溫度可高達2000攝氏度,這是一個足以熔化大多數金屬的恐怖高溫。

圖片來源於網絡

返回艙表面塗覆的特製防熱材料,雖然能夠抵禦高溫,但長時間的燒蝕仍然是對材料性能的極大考驗。

小小的破損也可能導致大問題。

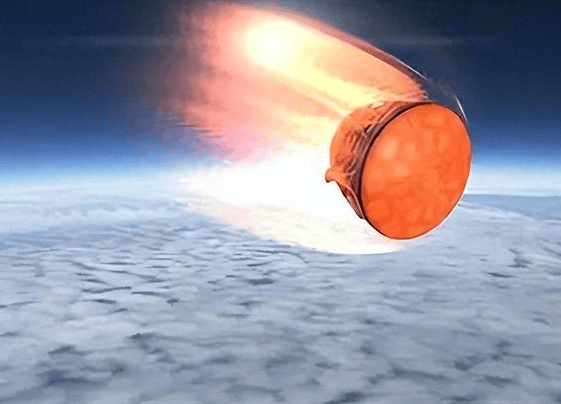

然後就是失聯。

在黑障區里,飛船和地面完全斷了聯繫。

地面控制中心無法實時掌握飛船的情況,也無法及時向航天員傳達指令。

圖片來源於網絡

航天員應對各種突發情況時,主要靠預先設定的程序和自己的經驗。

這種「啥也看不見」的情況,顯然讓返航變得更危險了。

在航天技術發展中,黑障區是一個繞不開的難題。

每一次載人航天任務,都必須面對黑障區的挑戰。

圖片來源於網絡

每一次成功穿過黑障區,都證明了航天技術的實力。

那麼我國的神舟十八號是如何突破這一困境的呢?

這點其實從返回艙的外表就可以看的出來。

黑障區的突破

神舟十八號返回艙的外表,就如同經歷了一場烈火的洗禮,焦黑斑駁。

圖片來源於網絡

這其實不是故障或意外,反而證明了防熱材料工作得很好。

返回艙的外層覆蓋了一種蜂窩狀的防熱材料。

這種材料在高溫下會熔化和升華,帶走大量熱量,確保艙內航天員的安全。

而這層「焦黑」的外殼,便是航天員生命安全的最後一道屏障,也是中國航天科技實力的象徵。

圖片來源於網絡

同時,相控陣雷達也是關鍵的技術之一。

這項技術能夠穿透黑障區,實時監控返回艙的飛行軌跡和狀態。

為地面控制中心提供關鍵數據,確保任務的順利進行。

在神舟十五號的返回任務中,相控陣雷達就已經展現出了其強大的性能。

圖片來源於網絡

為神舟十八號的順利返回提供了重要的技術保障。

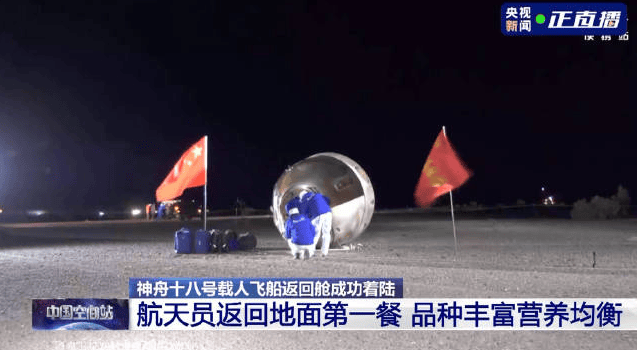

東風著陸場位於戈壁深處,很少有人涉足。

這裡卻是中國航天員返回的溫馨港灣。

為了迎接神舟十八號返回,搜救隊伍已經做好了充分準備。

凌晨的戈壁灘,寒風刺骨,一片漆黑。

圖片來源於網絡

搜救隊員們憑藉著豐富的經驗和先進的設備,在茫茫夜色中搜尋著返回艙的蹤跡。

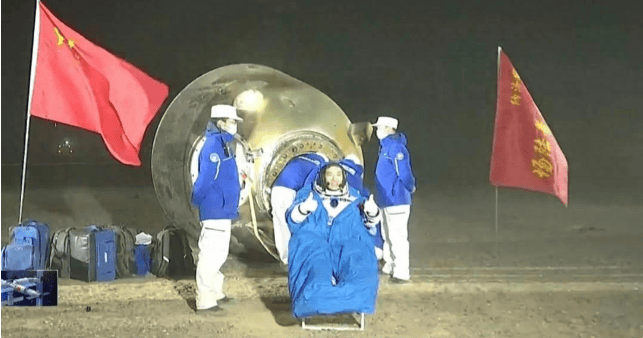

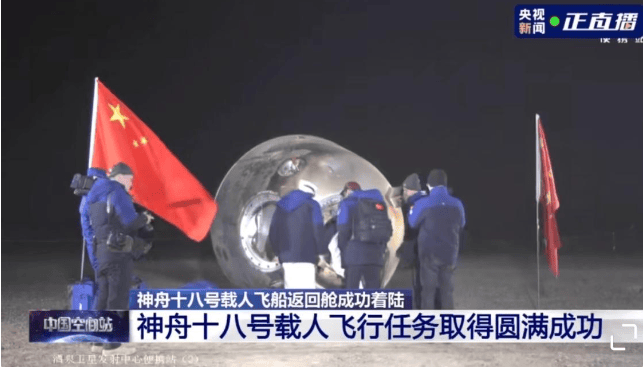

隨著一聲巨響,神舟十八號返回艙順利降落在指定的地點。

巨大的降落傘在空中緩緩飄落,如同夜空中綻放的一朵巨大的白蓮花。

搜救隊員們迅速趕往著陸點,第一時間將三位航天員從返回艙中接出。

圖片來源於網絡

天邊開始露出晨曦,東方的天空漸漸亮了起來。

黎明前的黑暗,終將被光明驅散。

神舟十八號成功返回,顯示了中國航天又一次取得了重要進展。

東風著陸,不僅僅是神舟十八號的終點,更是中國航天新的起點。

圖片來源於網絡

在未來,中國空間站將繼續在太空中翱翔,迎接更多的航天員。

開展更豐富的科學實驗,為人類探索宇宙的奧秘做出更大的貢獻。

未來的中國,也必將成為地球上真正的航天「領頭人」,帶領人類文明突破到更為先進的太空時代。

相信以我國的實力和研發速度,未來的那一天的到來,可能並不會太過遙遠。