《對馬海戰》的影響?是否影響俄國不清楚,反正是影響了日本發展。想要了解俄國海軍,我將再次簡要回顧19世紀炮兵的革命性變化,並試圖解釋為什麼艦載火炮會迅速過時。

如果簡單概括的話,第一個炮兵革命發生在19世紀60年代。當時的火炮開始變成後膛裝填、線膛炮,但火藥仍然是舊式的煙火藥。不僅是煙火藥,還是燃燒非常快的火藥。

因此,這些火炮都「又厚又短」(炮管長度大約是口徑的20倍)。炮管長度超過這個範圍是沒有意義的。根據傳統,我們姑且稱它們為「1867年式火炮」。

這種火炮使用的炮彈通常比較短(長度為口徑的2-3倍),外殼是柔軟的鉛制,發射時嵌入線膛中。但這些火炮很快就耗盡了它們的潛力。增加火藥裝藥量只會導致鉛殼脫落。必須想辦法減緩火藥的燃燒速度。怎麼做呢?

很簡單,把火藥壓成更大的顆粒。火藥的成分與過去一樣,正如弗朗西斯·培根曾描述的那樣。19世紀50年代,歐洲各國(俄、德、奧、法、英、意等)的軍用煙火藥配方几乎相同。成分比例在以下範圍內波動:硝酸鉀77.5%到74.0%,硫磺12.5%到8.0%,木炭16.0%到12.5%。步槍火藥的顆粒尺寸為0.55到1.00毫米,而火炮用的火藥顆粒為1.25到2.0毫米。需要製造更大的顆粒。

在俄羅斯,這一問題直到1868年才得到積極解決,當時А. В. 加多林和Н. В. 邁耶夫斯基發明了漸進燃燒的六邊形稜柱形火藥,這種火藥帶有七個通道。稜柱的密度為1.68-1.78克/立方厘米,是通過在教授А. Н. 維什涅格拉茨基的機械壓機上將步槍火藥壓入模具製成的。使用這種大顆粒火藥增加了燃燒時間,但沒有完全解決火藥漸進燃燒的問題。

這一發明使得下一代火炮「1877年式火炮」得以誕生。這些火炮配有銅質引導環,射程更遠,炮管長度也從原來的20倍口徑增加到30-35倍口徑。至於第三次變革,我們稍後再談,現在讓我們回到「淺水重炮艦」話題。

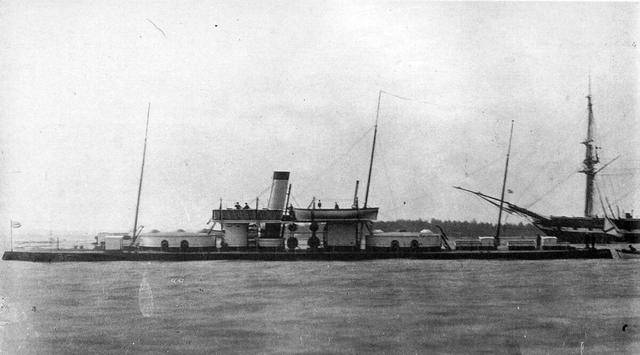

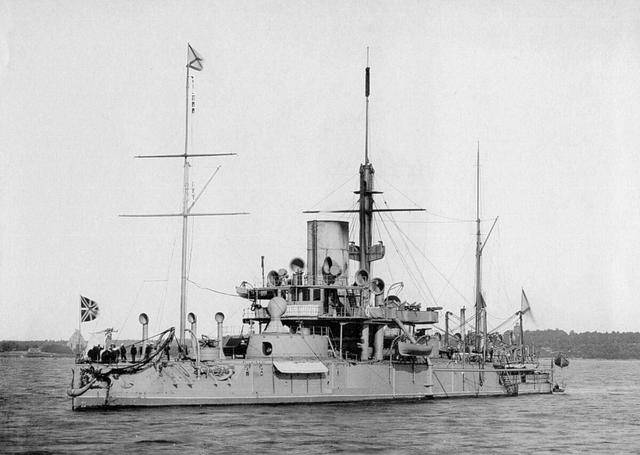

淺水重炮艦「巡洋艦」(因為在建造時它被命名為巡洋艦)。

19世紀60年代,在波羅的海地區組建了強大的沿海防禦力量——3艘浮動火炮、3艘鐵甲艦艇、4艘裝甲護衛艦和10艘淺水重炮艦(都是裝甲艦,部分艦艇甚至裝備了8英寸的線膛炮)。

「旋風」號鐵甲艦是艦隊中最先進、最有前途的艦船之一。根據設計方案,該艦原本裝備了196毫米的滑膛炮(每個炮塔兩門),但在1867年,這些武器被俄羅斯艦隊首批後膛裝填的203毫米線膛炮所取代。這些火炮是向德國克虜伯公司訂購的。

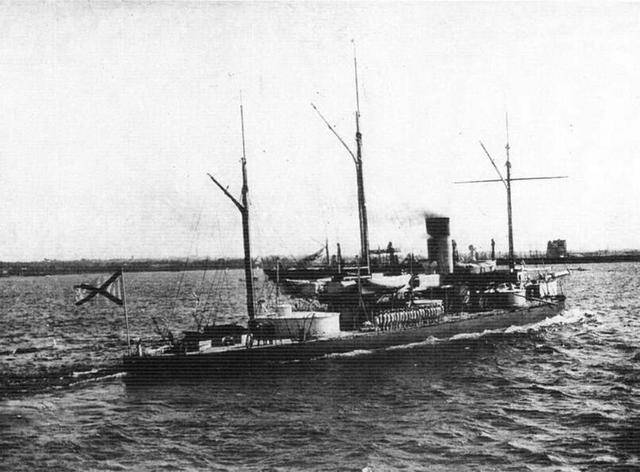

1893年在風暴中沉沒的「人魚」號炮艦。

然而,當新一代艦船的建造開始時,邁出了更大的步伐:那就是「淺水重炮巡洋艦」項目。

該艦的設計排水量為9665噸,長100.6米,寬19.3米,吃水深6.9米。發動機功率8258馬力,航速14節,航程3600海里。

這艘艦船的造價堪稱「天價」。它耗資1,475,000盧布,戰列艦的機器被估價為835,000盧布。總費用占國家年度軍事造船預算的12.5%。該艦下水時被命名為「巡洋艦」,直到1872年5月30日,才正式更名為「彼得大帝」(以紀念彼得大帝誕辰200周年)。1874年10月,「彼得大帝」駛入芬蘭灣,開始了試航。這一過程持續了兩年,因為需要不斷排除故障和解決技術問題。

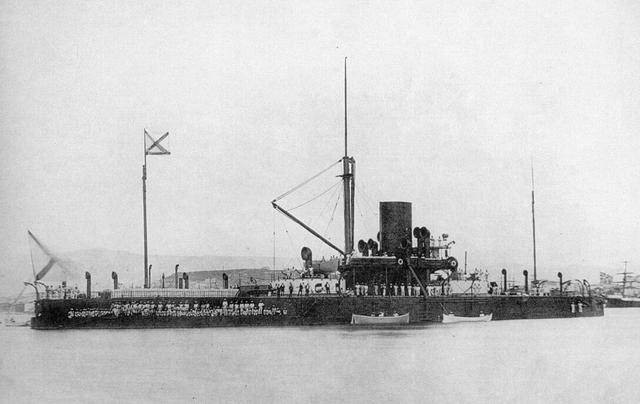

《彼得大帝》號戰列艦最初被設計為「4炮雙炮塔鐵質淺水重炮艦」。

初始方案計劃裝備四門口徑508毫米的鑄鐵滑膛炮。對於那個時代來說,這些炮的尺寸非常巨大——炮管長度為5.5米,炮管重量為43.8噸,炮彈重量為508公斤,炮彈的初速達到508米/秒。這樣一門超級大炮是在彼爾姆鑄鐵炮廠製造的,並成功通過了測試。然而,508毫米火炮對於戰列艦來說實在太大了,最重要的是,這些巨型火炮是前膛裝填的,這在19世紀70年代初期已顯得非常過時。因此,海軍指揮部決定用最新的305毫米後膛裝填、帶有20倍口徑炮管的線膛炮(1867年式)來替換這些508毫米火炮,這種火炮發射的是帶鉛包彈的炮彈,使用的是煙火藥。那麼這些火炮從何而來呢?

百科上寫道:「1871年,俄國海軍技術委員會(АО МТК)從克虜伯公司獲得了12英寸克虜伯火炮的設計圖紙。海軍技術委員會開始討論在奧布霍夫工廠生產12英寸火炮的可能性。奧布霍夫工廠的12英寸火炮設計幾乎與克虜伯的設計相同。」這描述稍有偏差,重點有些不同。

俄羅斯當時是從克虜伯公司購買了火炮的圖紙和生產許可證(甚至連購買金額都已知)。

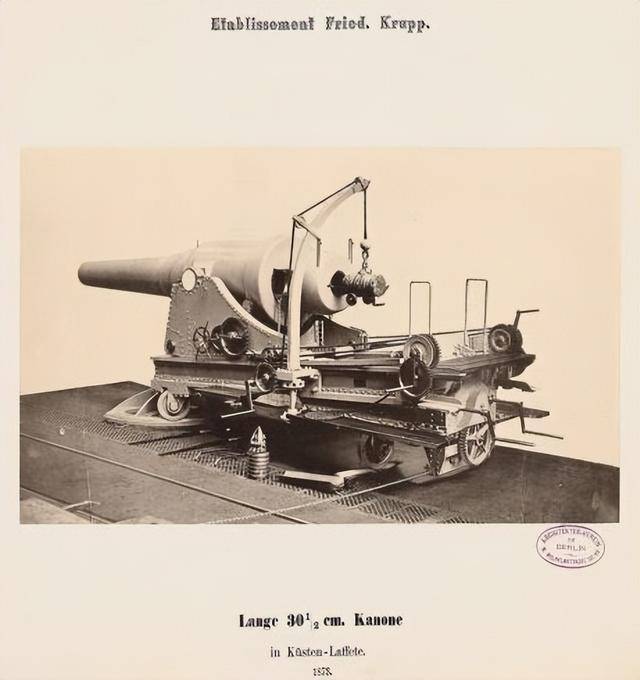

這是克虜伯火炮在陸地炮架上的樣子,而「彼得大帝」號上的火炮與此相似,只是裝在不同的炮架上。

這些火炮是在俄羅斯的奧布霍夫工廠製造的。奧布霍夫工廠共製造了六門1867年式的12英寸火炮。這些火炮分為兩種類型:

• 兩門(編號272和273)沒有內管,炮管使用箍環加固到炮口,炮閂向左開,火炮的重心偏向炮尾(炮272號在長時間使用後加裝了內管);

• 四門(編號532、587、589和592)裝有內管,箍環加固部分未延伸至炮口,距離炮口1803毫米,炮閂向右開,火炮的重心偏向炮口。火炮272號、273號、587號和589號安裝在《彼得大帝》號戰列艦上,而火炮532號和592號安裝在黑海的《波波夫海軍上將》號圓形戰列艦上。

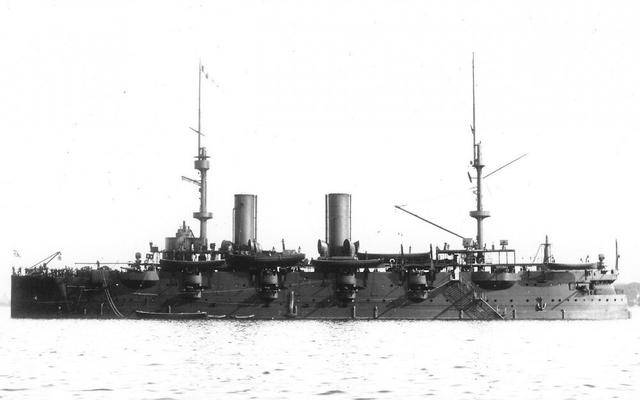

《彼得大帝》號戰列艦服役了很長一段時間。1903-1907年間,它被改造為一艘用於訓練炮術學員的艦船。1905-1906年重新武裝後,該艦裝備了如下武器:4門203毫米/45倍徑火炮,12門152毫米/45倍徑卡內火炮,12門75毫米/45倍徑卡內火炮,4門57毫米,8門47毫米和2門37毫米霍奇基斯火炮。

從1917年起,該艦成為波羅的海艦隊潛艇的浮動基地。1921年5月21日,該艦被解除武裝並改造為克朗施塔軍事港口的布雷靶船。1959年4月18日,《彼得大帝》號戰列艦被從海軍艦艇名單中除名,遺憾的是,它隨後被拆解成了廢金屬。