2024年了,太陽系還有行星沒被發現?科學家:也可能是個黑洞

大家都知道,太陽系中有八顆行星,地球也是其中之一,但或許你不知道的是,儘管現在都已經2024年了,但科學家仍然懷疑,太陽系還有行星沒被發現,這到底是怎麼回事呢?下面我們就來聊一下這個話題。

在太陽系已知的八大行星之中,海王星是距離太陽最遠的一顆,實際上,在這顆行星發現之前,科學家就已經根據觀測數據猜測到了它的存在。

在19世紀20年代,科學家注意到天王星的實際運行軌道與根據牛頓引力定律計算出的軌道存在明顯的差異,這強烈暗示了,天王星的運行可能受到一顆未知行星的影響,於是科學家根據天王星的軌道偏差,計算出了這顆未知行星的軌道,1846年,科學家根據理論上的預測,在實際觀測中成功發現了海王星,正因為如此,海王星也被稱為「筆尖上的行星」。

然而在後續的觀測中,科學家發現,海王星的存在並不能完全解釋天王星軌道的異常,除此之外,海王星自己的軌道也存在與天王星類似的異常情況,所以科學家推測,在海王星的軌道之外,還有一顆未知的行星,並將其稱為「X行星」。

於是尋找這顆未知的行星,就成為天文學界的重要研究課題,並最終促成了1930年冥王星的發現,但隨著更精確的測量,科學家發現冥王星質量遠小於預期,不足以解釋天王星和海王星軌道的異常,也就是說,冥王星並不是「X行星」。

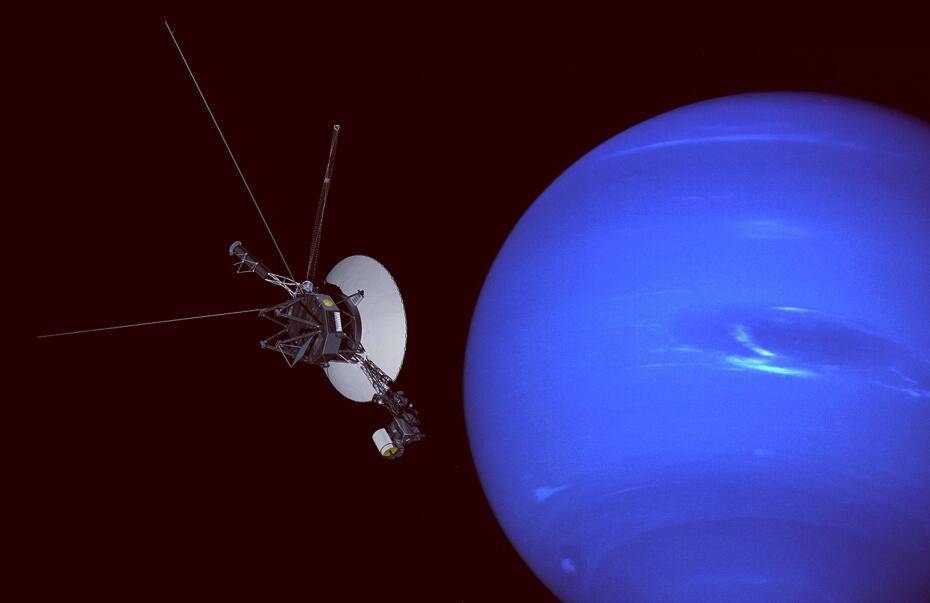

1977年,「旅行者2號」探測器發射升空,它於1989年抵達海王星並進行了一系列精確的測量,通過這些數據,科學家們發現,海王星的實際質量與之前使用的計算值存在著誤差,在經過修正之後,天王星和海王星的實際軌道就與理論值基本相符。

於是關於「X行星」的探索也就暫時停止了,為什麼要說「暫時」呢?這是因為在進入21世紀之後,科學家又在柯伊伯帶發現了新的線索,強烈暗示了太陽系還有行星沒被發現。

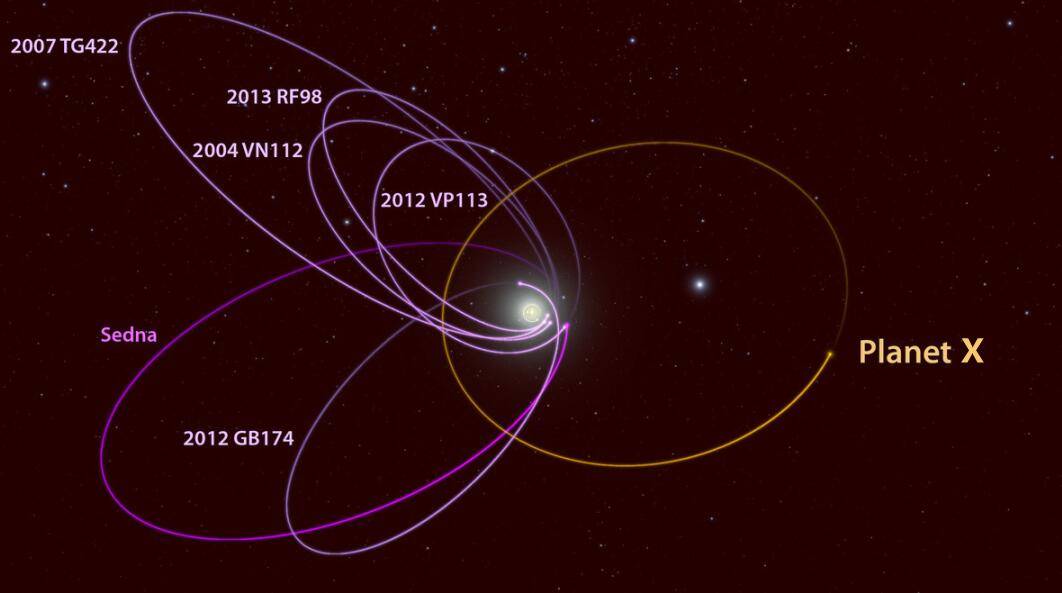

柯伊伯帶是位於海王星軌道之外的一片廣闊區域,其中存在著大量的小天體,在對這些小天體的觀測中,科學家發現了一個引人注目的現象:許多柯伊伯帶小天體的近日點都指向了同一個方向,這種一致性暗示了它們受到了一個強引力源的牽引(如下圖所示)。

科學家認為,這個強引力源,很可能是一顆未被發現的行星,並仍然將其稱為「X行星」,在此之後,科學家根據柯伊伯帶小天體的運動軌跡和一些其他的與之相關的觀測數據,對「X行星」的質量和軌道範圍進行了估算。

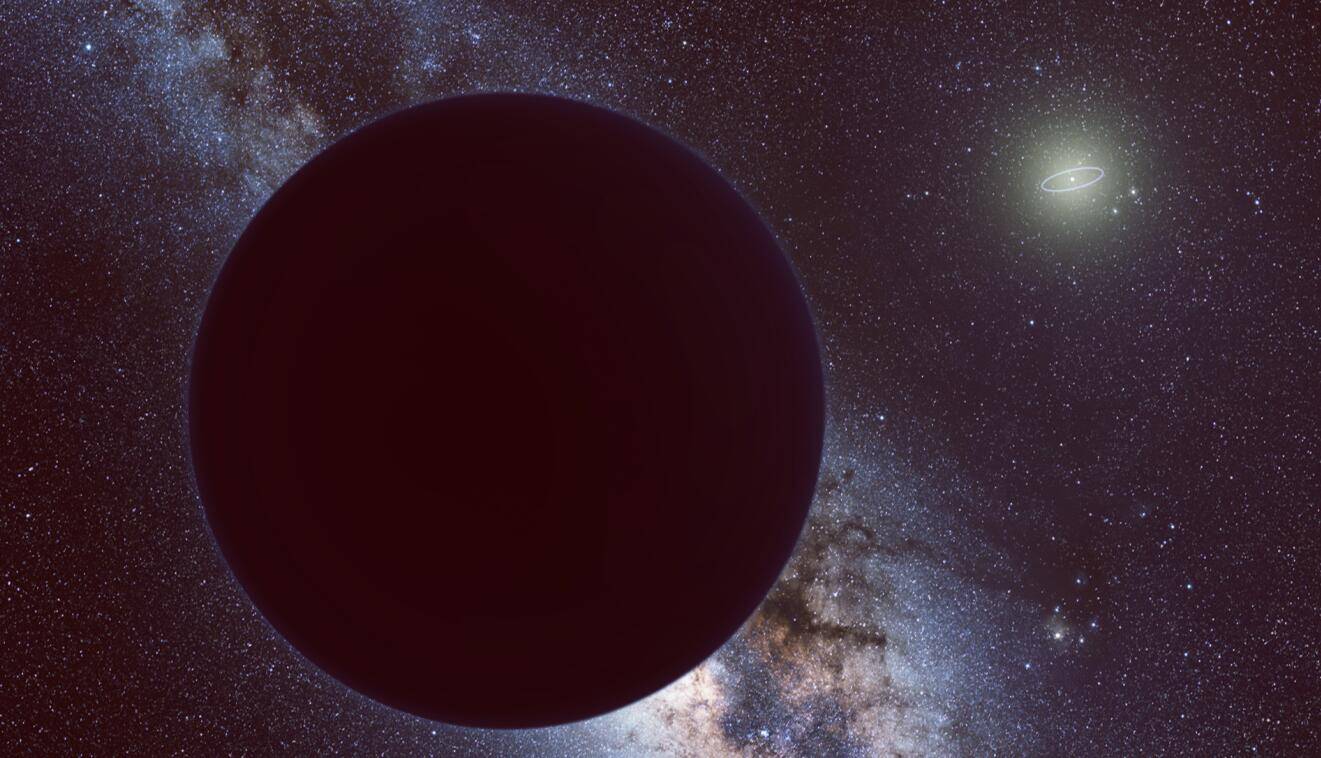

估算結果表明,「X行星」的質量在地球質量的5至20倍之間,其運行軌道極為遙遠,距離太陽大約200至800個天文單位(如下圖所示)。

在此之後,科學家開始「按圖索驥」,試圖再次發現一顆「筆尖上的行星」,按理來講,以現代的觀測水平,想要發現這麼大一顆行星應該不是什麼難事,但事實卻是,儘管科學家進行了長時間的觀測,卻始終找不到「X行星」的蹤跡。

在這樣的情況下,就有科學家提出了一個大膽而新穎的假設:這個神秘的引力源,或許並不是一顆行星,它也可能是個黑洞。根據科學家的計算,如果真是這樣的話,那這個黑洞就是一個很小的「原初黑洞」,其半徑只有5厘米左右。

簡而言之,「原初黑洞」是一種理論上存在的黑洞類型,根據「大爆炸宇宙論」,宇宙在誕生之初經歷了一次快速膨脹的暴脹過程,在此過程中,物質分布並不會絕對均勻,在極早期宇宙的高密度、高能量環境中,這種不均勻性就會導致一些區域的物質密度高到足以在引力作用下直接坍縮成黑洞,而這種黑洞就被稱為「原初黑洞」。

從理論上來講,「原初黑洞」很可能在宇宙中廣泛存在,它們的質量範圍很廣,質量小的可以低至10的負8次方千克,質量大的可以達到太陽質量的數千倍之多,因此,半徑只有5厘米的「原初黑洞」是可以存在的。

所以一個合理的推測就是,在很久很久之前,一個「四處流浪」的「原初黑洞」在經過太陽系所在區域時,「不幸」被太陽的引力捕獲,在此之後,它就一直圍繞著太陽公轉,成為了太陽系眾多天體之一。

那麼,假如真是這樣,我們又應該如何發現這個黑洞呢?其實有辦法,雖然黑洞本身不會發光,但在黑洞吞噬周圍的物質的過程中,會釋放出強烈的電磁輻射,尤其是在X射線和伽馬射線波段,

這種輻射雖然短暫,卻非常明亮,所以假如我們在太陽系中探測到異常的X射線或伽馬射線信號,就可以確定這個黑洞的存在。

當然了,這只是一個未經證實的假設,就目前的情況來看,我們還沒有在太陽系中發現任何「異常的X射線或伽馬射線信號」,期待期待隨著科技的進步,未來的觀測設備有能力捕捉到更多、更細微的信號,進而揭開這個巨大的謎團。