為什麼船的速度要用「節」,而不是「公里/小時」?

為什麼船的速度要用「節」,而不是「公里/小時」?要搞清楚這個問題,我們需要先來看看「節」到底是怎麼定義的。

人們最初使用「節」來描述船的速度,可以追溯到16世紀,那個時候正處於所謂的「大航海時代」,由於茫茫的大海上找不到合適的參照物,因此如何準確地描述船在海洋中的航行速度,就成了一個令人頭大的問題。

不過在經過大量的嘗試之後,人們還是找到了一種被稱為「拋繩計節」的方法。

這種方法就是,首先準備一根較長的繩子,然後在這根繩子上每隔一個固定的長度,就打上一個結,這樣繩子就被均勻地分成了若干節,接下來,將這根繩子的一端固定在一個裝有配重的木製品上,並確保另一端能夠自然地放出。

準備就緒之後,將這個木製品從船尾處扔進海里,同時用沙漏開始計時,由於配重的關係,木製品的大部分都會沒入水中並因此受到很大的阻力,所以這種狀態的木製品就可視為相對於海面靜止,當船處於航行狀態時,它會牽引著船上的繩子自然地放出,在這種情況下,人們就可以據此描述船的速度:在沙漏計時結束時,有多少節繩子被放出,其速度就是多少節。

這種方便實用的辦法,逐漸得到了廣泛採用,於是「節」就成了船隻的專用速度單位,但由於大家使用的標準不統一,因此在很長一段時間裡,「節」的定義都比較混亂,直到16世紀末,才逐漸有了一個統一的定義,即:1節的速度就是每小時1海里。那1海里有多長呢?我們接著看。

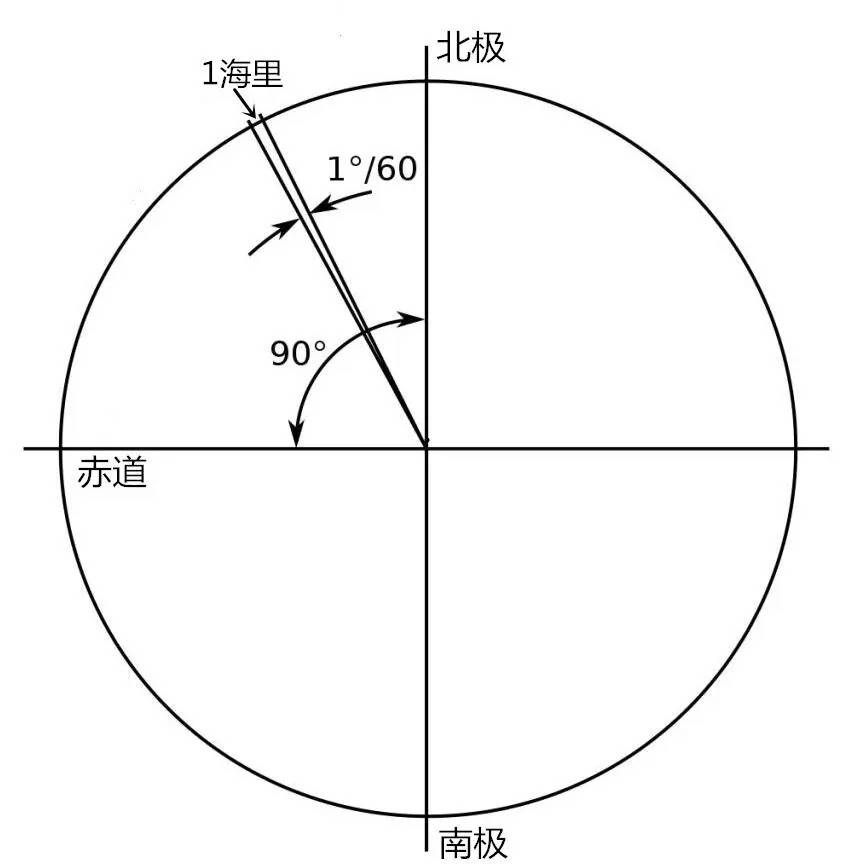

「海里」最初的定義可以簡單地描述為:假設地球是一個完美的球體,那麼在地球表面任意一個點,都可以畫出若干個周長相等的「大圓」(即通過球體中心的平面和球體表面的交線),將任意一個「大圓」分成360度,然後再將每一度再劃分成60分,其中1分的所對應的弧長,就是1海里。

然而地球實際上並不是一個完美的球體,這就意味著,在地球上不同區域測得的1海里,其長度並不是完全一樣的,儘管人們後來又將1海里」的長度定義為「地球的子午線上緯度1分所對應的弧長」,但不同緯度的區域測得1海里,其長度仍然存在著一定的差異。

(註:子午線是指地球表面連接南極和北極,同時垂直於地球赤道的弧線)

所以在過去的很一段時間裡,1海里的長度都沒有一個統一的數值,直到1929年,第一屆國際水文會議將1海里統一為1852米,也就是1.852公里,在此之後,才逐漸形成了目前世界公認的「海里」和「節」。

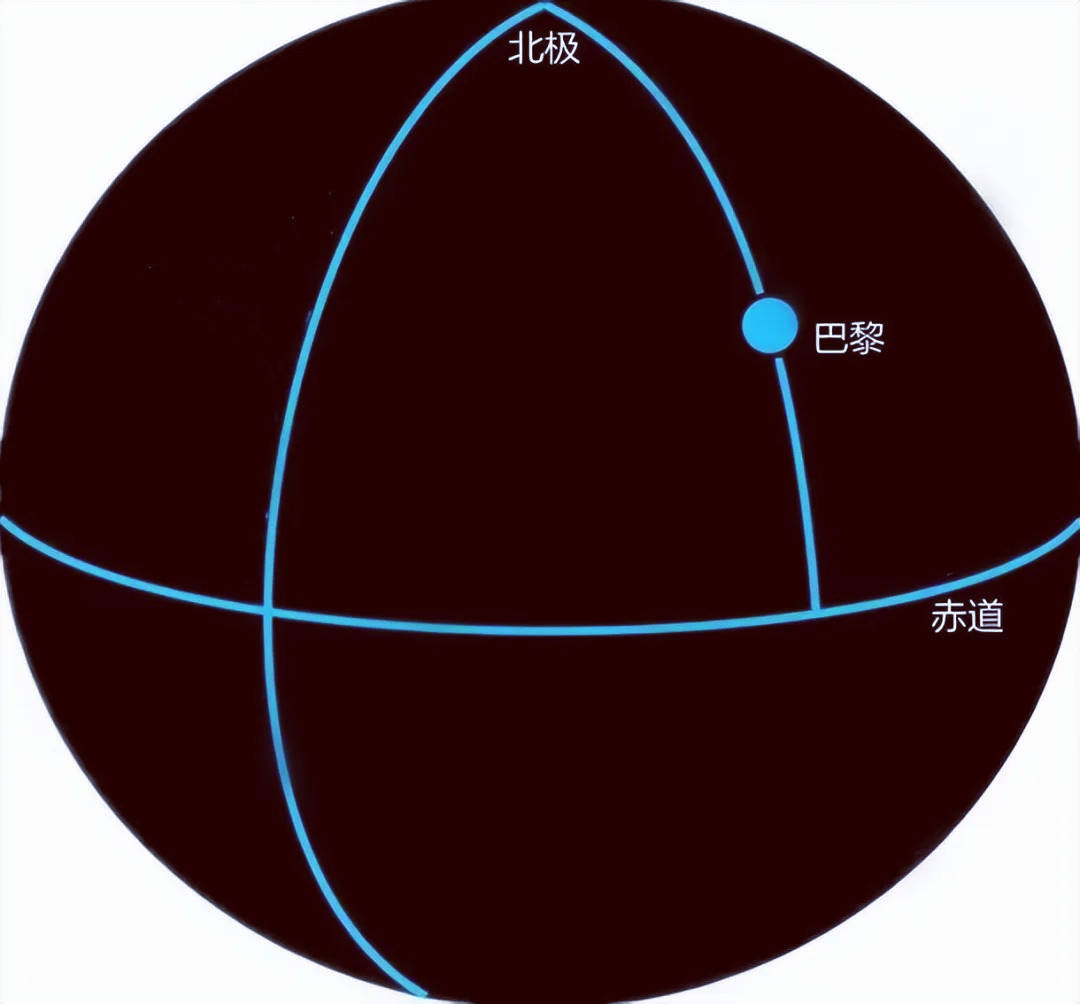

另一方面來講,我們知道1公里其實就是1千米,實際上,「米」這個長度單位,其實是法國在18世紀末最早開始使用的,根據定義,1米的長度就是「通過巴黎的子午線上從地球北極點到地球赤道的距離的1千萬分之1」。

也就是說,在人們用「節」來描述船的速度很久之後,「公里」這個長度單位才出現。

綜上所述,「海里」的定義其實與地球的經緯度直接相關,而「節」的定義又與「海里」直接相關,所以與「公里/小時」相比,「節」可以更直觀地表現出船隻在大海上的航行狀態,在此基礎上,再加上在「公里/小時」出現之前,「節」已經用了很長一段時間了,大家早就已經習慣了,因此現在的人們通常還是會用「節」來描述船的速度。

值得一提的是,關於「拋繩計節」的方法,有一個常用的標準就是:在給繩子打結時,結的間隔為14.4米,計時的時長為28秒。按照這樣的標準,我們就可以在無需測速儀等現代儀器的幫助下,利用「拋繩計節」來測出船的速度,即:在計時結束時,有多少節繩子被放出,船的速度就是多少節。