澎湃新聞記者 葛明寧 實習生 陳飛旭 李夏妍 楊丹清

編輯 彭瑋

在中國,約200人當中就有1位登記在冊的嚴重精障患者。

他們在哪?除了生活在精神病院的病人和散見於媒體報道的傷人案當事人,我們好像對他們視而不見,又避之不及。

因此,他們躲得更深了。家庭要付出閉門照護的代價,醫生要更湊近才能獲得他們的信任。澎湃新聞記者在梳理資料時發現,上世紀八九十年代,這些病人尚能被社區、家庭接納,甚至有一份像樣的工作;後來的病人則被視為失去了勞動能力,整日困守在家、病情加重,家庭也被拖入貧病交加的境地。

我們會從10月29日起連載三日、用三篇報道與讀者探討何以至此,又如何為精神病人走出家門、緩解病情提供多一份理解與支持。

我記得徐為,但沒認出他。2023年,他來我的工作單位找我,人很顯老。

他這時以低保為生,居無定所。他希望我幫助他,陪他去杭州找馬雲,他認為馬雲在實時監控他的思想,一些過去認識的人也在他耳朵里罵他。

2012年,他46歲,確診九年的精神分裂症由藥物控制得很好,精神病康復院允許他出門走走,能進網吧。徐為聯繫上律師,起訴自己的監護人胞兄和康復院,要求放他出院。官司一直打到2017年才二審勝訴。

2015年4月14日,律師楊衛華對徐為宣讀法院一審敗訴的消息。雍凱 澎湃資料

他離開了醫院,卻找不到合適自己生活的地方。徐為與哥哥關係不好,後者長期在外地打工,無力照顧。他這時顯然疾病復發,但沒有擾亂治安,民警無法介入。我想找社工與他聊一聊,請他明天再來。他答應了,但他沒再出現。

我常在想,徐為現在可能還遊走街頭,與無數人擦肩而過,只信任那些唾棄自己的幻聽。

據中國殘疾人聯合會提供的數據,截至2023年12月,我國登記在冊的嚴重精神障礙患者698.8萬例。這幾百萬病人的周圍,還有他們的家屬。有的家屬付出一切,不讓自己的親人被病症吞噬——但他們能支撐多久,誰能為他們提供幫助?

陪兒子去陽光下

「有沒有一種可能,他只是想來看看你?」事後,我與精神科醫生張英誠說起這件事,張醫生這樣問我。

一個患有精神疾病的人想找個朋友,要穿越幾道無形的帷帳。一方面,一些患者的疾病症狀包括偏執多疑、表達能力下降;另一方面,社會對他們也有一些負面的刻板印象。

華南農業大學副教授肖小霞曾在書中列舉:公眾既把精神疾病與不道德的行為聯繫在一起,認為病人危險、易犯罪、行為不可預期,又有一些人把它理解成「一種家族遺傳病」。

目前,一些基因群被認為與精神分裂、雙相情感障礙、抑鬱症和孤獨症等精神疾病有關,但這些基因只決定疾病的「易感性」。

後天的社會因素會影響「易感」人群。美國精神醫學學會編纂的《精神障礙診斷與統計手冊(第五版)》指出,在城市環境生長和少數族裔背景的孩子,患病機率更高。此外,直到青少年時期,人腦發育都不完全,腦損傷和心理傷害都可能影響神經發育。

張英誠說,不僅是精神疾病患者,日常生活中的「相對心智不全」,其實既普遍又常見,比如只會哭的嬰兒、退行嚴重的老人。我們對人尊重、關愛與否,不應該由他精神上是否健全來決定。

在一棟高層住宅樓下,七十歲的雷玉「縮」在輪椅里。他在四十年前患上了精神分裂症,疾病發作的時候,會在家裡含混地罵人。他幾年前腦溢血了一回,但沒能改掉這個積習。鄰居看見雷玉,不免說他一句:「搞什麼?」他畏縮著,不敢出聲。

他的母親,快要九十歲的胡秀苗和他坐在一起:「他得病了嘛,他的大腦不由人!」

雷玉出門坐一坐,就不那麼煩躁。變得溫和,發病的次數變少。

和許多精神病人一樣,他怕出門。臨要出去,他躲著,胡秀苗忍不住罵他:「我都累死了,你不願出去。」 到樓下,鄰居幫她看著一點他,她一個人回家裡打掃、燒火、做飯。

鄰居婆婆有時候勸胡秀苗「放棄」,比如把兒子送去養老院。胡秀苗說養老院貴,而且怕送了照顧不好,兒子活不長。說著,她氣性又大起來,對我講一連串話:「我死了才能放棄了,不死放棄不了。我死了他就完了。我不死他完不了。」

不忍放棄

胡秀苗說兒子雷玉患上精神分裂症的時候,剛去工廠上班。他不愛說話,「很善良內向」,有一天突然開始日夜叫罵、在牆上亂塗亂畫,被送去醫院。

但是,雷玉更常見的症狀是自己找一個笤帚來,一聲不吭,把家附近的幾條街道掃得乾乾淨淨。他不解釋這是為什麼。附近的人都知道這邊有一個「神經的人」。胡秀苗還記得,雷玉在馬路上被人欺負,他和路人起了爭執,別人要打他,她趕去解釋「不要和他計較,他有病」。

他唯一的一次動手打人,是她埋怨,「給你買多少笤帚都不好使」。他把她推倒在地。

胡秀苗和丈夫都不願意放棄他。一開始是上世紀八十年代,通常是雷玉開始罵人,兩夫妻拖著、架著兒子出門,打計程車送醫。住院一段時間,花費太多,夫妻倆又接他回家。醫生說,「吃一點藥,控制不發」。這種話,胡秀苗不太喜歡聽。雷玉再發病,她總覺得是前一家醫院治得不好,又換一家醫院去看,「把我磨死」。

胡秀苗的房間裡供著神像,為了兒子,幾十年早晚祭拜著。

雷玉二十多歲的時候,她還給他物色對象。

對於病因,他們摸不著頭腦。胡秀苗以為雷玉的病因是戀愛失敗,喜歡的女同事沒答應他。

想用婚戀治精神病的想法並不罕見。一位心理學教授與我聊起,曾在講座上遇到一個來諮詢的人很苦惱,不知道該怎麼辦。他說妹妹患上精神分裂症是因為感情不順,他又給她介紹新的伴侶。但事與願違,她後來的婚姻也不幸福。

雷玉得病之後,長期在家待著。直到改制,國營工廠還發他生活費,不時上漲一些。

胡秀苗回憶,當初他們住在一個工廠的宿舍區,來往的都是同事,知道她家的情況。沒有人反對雷玉在路上掃街。她說些軟話,讓其他工人從廠里拿幾個笤帚給他用,他們也會同意。

而現在,不少企業要求入職的員工做心理健康測評,看能否抗壓,已經衍生出對應的產業。也有人認為,患上嚴重精神障礙等同於失去勞動能力。

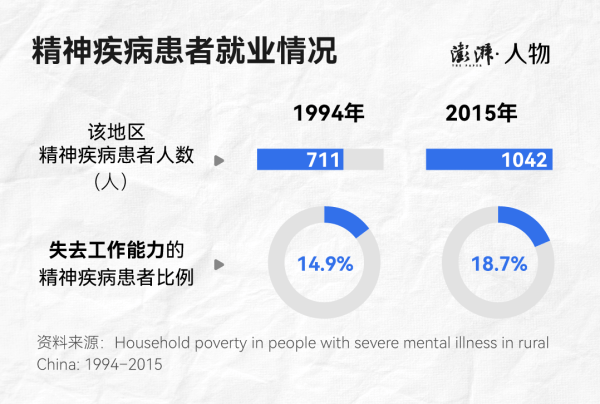

一組研究能說明這一變化早已發生。它跟蹤了1994年與2015年生活在成都新津區部分街鎮的嚴重精神障礙患者。1994年,當地嚴重精神障礙患者的就業率高達93.1%。2015年,重訪到的患者,該指標跌至78.2%。

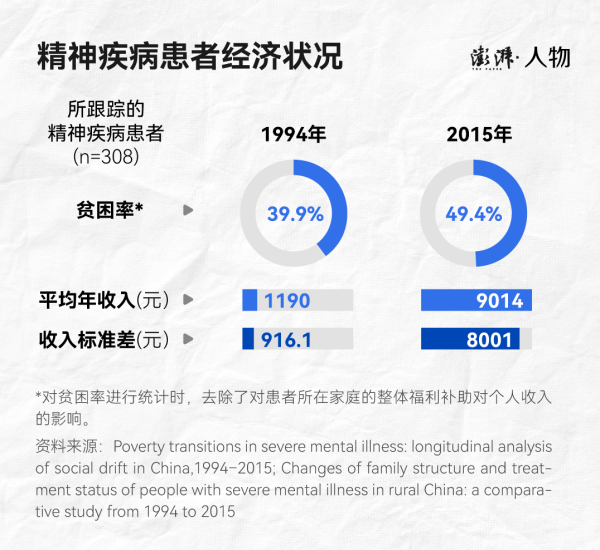

研究者分析,多數嚴重精神障礙患者可以干一些農活。但是,經濟快速發展,當地人外出打工,或者在當地找到兼職工作,患有精神疾病的人抓不住這些機會。總體經濟水平抬高的同時,如果沒有低保等福利政策來托底,超過四分之一病人家庭的收入水平會由貧困線以上跌到以下。

可能是由於被調查的地區屬於郊區,大多數人的職業曾是「農民」,因此1994年的調查中超過90%的嚴重精神障礙患者有工作,而14.9%的被調查者「無工作能力」。設計:澎湃新聞記者蕭穎霖、王亞賽、蔣馨爾

他們成了被甩下的人,除了家人,還有誰在關心他們?

「需要上門關愛,不接受電話回訪」

2004年,由當時的衛生部疾病控制司委託、中國疾控中心精神衛生中心承擔的「686項目」開始,我國逐漸發展出患者發現、診斷、登記與報告,日常隨訪,協同各部門幫扶各類困難家庭的精神衛生服務體系,2012年出台《重性精神疾病管理治療工作規範》,2018年更新為《嚴重精神障礙管理治療工作規範》。

按照《規範》的內容,基層醫療衛生機構中,負責精神疾病防治的工作人員(簡稱「精防人員」)或簽約家庭醫師,要對服務區域內的嚴重精神障礙患者進行隨訪。

隨著病情變化,有的病人需要前往醫院複診;藥物更新換代,有些情況可以調藥,患者可能還有其他疾病,也需要就醫,還有一些家庭面臨貧困的危險,需要福利部門幫助的,精防人員都可以協調。

與長期照顧精神病人的家屬交往,需要更多地體諒。

胡秀苗所在城市街道的精防人員馬建與我一起走訪了幾戶人家。其中一戶人家裡,附近衛生服務站的駐點醫護也趕來問詢:「病還好嗎?附近的衛生服務站可以靠長處方代配藥,參加了嗎?」

老人說:「好。兒子從來不出門。」他的兒子,一個沒什麼病容的中年人,正站在屋子的深處,沉默地看著我們——老人不想當著兒子的面談他,把我們拉到門外。多問幾句,他說,打心眼裡發愁的是,等自己走了,兒子怎麼辦,送去哪裡?

老人還有一個女兒,但他信不過。

我們去另一戶,病人的妹妹在外面接。她囑咐,不要說是醫生,要說是她同事。哥哥不信任外人,她害怕刺激他。

前一天,她在電話里推脫道:「別來打擾我們。」馬建對她說了很多話,說她很棒,長期照顧病人的都很了不起。

她靦腆地解釋,主要是老母親照顧哥哥,她家在其他地方,只是不時地來。親戚之間為了誰照顧哥哥的問題說一些閒話,媽媽也總是心情不好。想起這些事,她前一晚失眠了。

馬建問了病人最近的狀態、有無規律服藥。他總是把這些問題熟記在心,當面問了,告辭後記下來。

他記錄過上一次給這家人打電話的感受:「需要上門關愛,不接受電話回訪。每接一次電話感覺是揭一次傷疤,語音痛苦而沉重。」

既盼望,又害怕

為了保障病人及時就醫,精防人員不得不介入一些家事。馬建掛心的另一樁工作,是勸說沈壯圖的外婆錢月珍,讓沈壯圖在醫院多住一會兒。

馬建喊錢月珍「壯壯外婆」,仿佛沈壯圖是一個孩子。沈壯圖今年三十歲,患有雙相情感障礙,他狀況不好的時候,說自己很痛苦,威脅傷害自己和同住的外婆。4月初,精防人員協調之下,公安上門,沈壯圖才同意去複診,繼而被收治入院。往年,他總是只住幾天,療程沒結束,就被外婆接回來。

經馬建和同事們做工作,錢月珍同意這次讓外孫在醫院住一個月。馬建的下一個目標,是讓他去父親那裡住一段時間。雖然沈壯圖的父親早已離家,和他們關係不好。馬建擔憂,長期在家、與一個有一點溺愛他的老年人住在一起,沈壯圖幾乎不用出門和其他人打交道,社會功能會進一步退化。

他去住院,平房裡就只剩下錢月珍一人,沒有什麼生活的氣味。裡屋堆滿80歲的錢月珍治療慢性病的藥物,有些過期了,她也捨不得丟。在客廳兼做廚房的空間裡,灶台邊放著一盤青白相間的米,錢月珍想要把發霉的挑出來,自己吃不發霉的那部分。

來看她的客人要是提起外孫的病,她會從他還沒出生時說起。

錢月珍說,是自己不好,不應該同意沈壯圖母親,也就是小女兒的婚事,後來離婚收場。小女兒離婚之後,情緒特差,再也無力照顧幼兒。一直由她和大女兒帶著壯壯。等沈壯圖讀初中,晚上偷摸跑網吧,錢月珍挨家挨戶地找,還去電視上看見的教育專家那兒討教經驗,沈壯圖去了餐館、工地,和工友們相處不好,也越來越慵懶,半天昏睡、不出家門。

沈壯圖近些年不工作,只「宅」在家裡上網。他有時拉著外婆,急切地傾訴自己的心事,但錢月珍安慰幾句,又感覺外孫沒在聽。

直到他開始明顯情緒失控,說自己想要輕生,他們才知道,沈壯圖上網時似乎遭到一個網戀對象的拋棄。

基層的醫療機構人手有限,做不了更細的疾病教育。「壯壯」幾次入院、出院,錢月珍和她的大女兒也對醫院變得不信任。一家人現在的想法是:「只要壯壯不出去打砸搶,我們就心滿意足。」

大女兒總埋怨錢月珍,覺得送沈壯圖去看病是沒事找事,她們去醫院看他,他訴苦道,自己去食堂晚了就沒有飯。

錢月珍既盼著外孫回家,又感到害怕、應付不來。

沒有人問她的感受

5月,我們接觸到了另一城市的一家人,83歲的母親劉淑芳、大兒子胡強和女兒胡敏。

因為疾病存在,他們兩兩關係都很差。哥哥覺得妹妹脾氣暴躁,舉止奇怪,應該看精神科。但母親不願意,面對上門的記者,兩人爭執不休。

他們都怕妹妹。胡強說,近十年都在勸說妹妹去看病,一籌莫展。如果說些軟話、好話——妹妹會說哥哥不好,重提起家裡的許多舊事,要是說狠話,她會大吵大鬧。兄妹兩個都五六十歲了,他受不了這些。

妹妹年輕的時候,就開始整個下午地「霸占」衛生間。全家就類似的瑣事不斷爭吵。他們帶二十多歲的她看過精神科,為了不留下醫保記錄,特意選自費支付,也沒有規律地複診。

2010年,母親70歲,要動白內障手術,胡敏不知為什麼,攔住不讓。一家人暴吵,引來警察,將胡敏送了醫。

劉淑芳回憶,同病房的病人家屬對劉淑芳說:「胡敏思路這麼清楚,為什麼送進來?」她聽進去,幾夜沒有合眼。她回憶,剛把胡敏送醫,自己就坐在專科醫院的一樓痛哭。胡強也不接受「疑似精神分裂症」的初步診斷,覺得妹妹「沒有幻覺」。於是,才住了十天,他們把胡敏接出來。

劉淑芳的丈夫當時還活著,兩夫妻又和女兒吵,會找居委會、找公安,要求做主。他們說,希望按「家庭暴力」處理。

胡強回憶,警察對他說,發生一些什麼事再找他們,他不禁暴怒說,這怎麼來得及?「我總是擔心妹妹把媽媽殺了。」

他們可能從沒問過胡敏的感受,比如,她一天有大半天待在衛生間裡,是為什麼?

我們去看望了目前獨居的胡敏。她梳著兩條辮子,看上去有些緊張,說話又快又響,樓道里的聲控燈隨之一明一滅。

問起她的「病」,她一口氣說道:她的父親2017年去醫院檢查,一家人一起去,他走在前面,有說有笑,但拿到的診斷結論是肝癌晚期,父親看了報告,回來摔了兩跤,第二天就無法行走了;後來她在醫院陪著父親,看到一個獨自看病的女人,請的護工不搭理她。她想著要是獨自去看病,也會這樣悲慘。

她這樣描述自己的病症:看見自己眼眶發黑,聯想到了父親去世時也是這樣。她感到積水已經到了胸口這兒,小肚子裡又有一個很大的腫瘤,壓迫其他器官,導致「小便小不出來」。她不敢離開衛生間。

她很想出門求救,但腹部的壓迫感讓她害怕。她自覺無依無靠。在她眼裡,母親更愛哥哥,父親走了,母子合謀,拿走遺產,單欺負她。

胡敏居住地所在的居委會主任陶永告訴我們,胡敏有時晚上「怕黑」,會去附近通宵營業的快餐店裡過夜。

防禦疾病的堤壩

2021年夏天,劉淑芳和胡敏口角,被胡敏推了一把,造成脊椎骨折。

此後,劉淑芳搬去和大兒子同住。面對我們,她佝僂著坐在床上。除了這張床和一把積灰的椅子,屋子裡再也騰不出外人坐的地方,一旁雜亂地堆積著成捆的紙板箱和其他廢品,散發著陣陣霉味。胡敏也找過居委會,訴說自己的痛苦,「想要媽媽回家」。

陶永對我們解釋,他們一直為這家人頭疼:居委會的人曾經和民政局的派員一起去到劉淑芳和胡強的住處,想多了解情況,沒能進門。他們那天不願意接待。

按照現行《精神衛生法》,嚴重精神障礙患者需要入院治療的,如果患者不認為自己有精神問題,除了醫生的診斷結論,至少要獲得監護人同意,因此,劉淑芳或胡強要陪著胡敏去醫院。居委會早就與他們大致說過這情況,對此,胡強說,自己管不了胡敏,胡敏會罵他。

雖然丈夫生前這麼說、兒子也說,但劉淑芳固執地不想接受女兒有精神疾病的現實。她說,不想放棄她,覺得女兒一個人成天待在衛生間裡很痛苦,想回去和女兒住一起。但她又實在力不從心。

從收入的絕對值來看,成都市新津區個人平均收入自1994年至2015年增長1167.4%,病人的個人平均收入只上漲658.6%,如果沒有福利政策的修正,病人家庭的貧困率不降反增,2015年達65.2%。更多病人得不到家庭照護——1994年,當地不到十分之一的患者沒有任何人照顧,2015年上漲到16.1%。同時,2015年經過新一輪篩查,發現從未接受過治療的患者占所有患者的37.2%,較之前明顯上升。

設計:澎湃新聞記者蕭穎霖、王亞賽、蔣馨爾

為了充實基層精神科,2015年,原國家衛計委啟動精神科醫師轉崗培訓項目,具體方案明確,培養更多掌握精神病學、臨床心理學基本理論知識、臨床技能和社區服務的人才。

想要妥善地照顧社區里的精神疾病患者,需要專業人員辛勤工作,也需要病患家庭為他們打開門。

為了後一件事,馬建會在電話里語氣激烈地誇獎自己的隨訪對象:「你們在做一件非常偉大的事!」

(未完待續)

(為保護受訪者隱私,除張英誠醫生,本文所有人為化名,核心信息有所模糊。感謝馬建醫生及其同事的支持。)

海報設計:白浪

本期編輯 邢潭