不要懼怕將來。

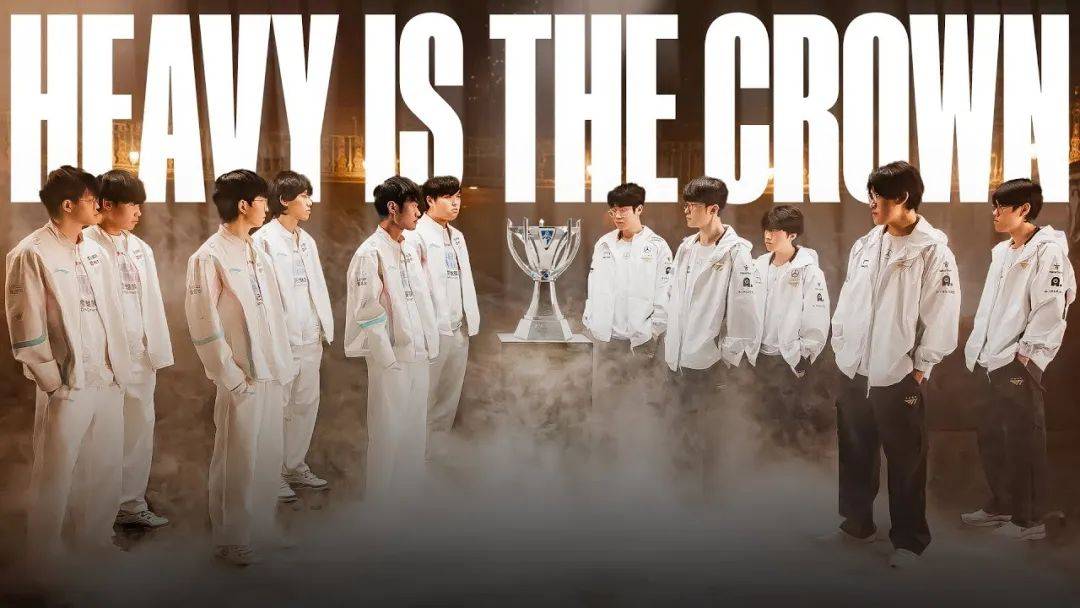

London, Do you believe the Game 5?

2024英雄聯盟全球總決賽最後一個BO5的賽場上,主持人開始帶動場間的氣氛,大聲詢問現場觀眾是否相信會有第五局決勝局。這時,比分牌已經定格成了2:1,來自中國LPL賽區的BLG俱樂部領先。

O2體育館內的每位觀眾都會發到一個隨氣氛閃爍不同燈光的手環,而當時率先拿到賽點的BLG,已經讓現場變成了藍色和粉色的海洋。每個人都揮舞著手環,向他們想要的第五局發出歡呼——可能除了LPL的觀眾和粉絲以外。我和周圍的中國記者與觀眾們沒有加入這場歡呼當中,似乎都在默默發出「只想下一局就下班」的祈禱。

兩小時後,情況急轉直下。手握兩個賽點的BLG連續輸掉兩局,將召喚師獎盃拱手讓於LCK賽區的T1,T1俱樂部及其中單選手Faker榮膺第五冠。

而此時距離LPL全華班俱樂部上一次進入決賽(並輸給當時還叫SKT的T1),已經過去了11年,4038天。

1.

倫敦O2體育館是全世界售票量第三大的室內體育場。和半決賽場館阿迪達斯體育館(今年新落成的巴黎夏奧場館)一樣,它們擁有寬闊的室外場地,足夠來自各國的無數觀眾在此流連駐足。

儘管從半決賽階段起就只剩下了中韓隊伍,但你仍能在這些地方感受到歐洲觀眾的熱情。在開賽前好幾個小時,英雄聯盟粉絲們就會聚集在此地開始展示自己的COS、分享裝扮和選手紀念品,排著長隊在商店空空如也之前爭搶Worlds 24的周邊,走進各種贊助商的快閃店和試玩點。

時值《英雄聯盟:雙城之戰》第二季即將在11月9日播出的預熱期,更多的粉絲們打扮成了雙城之戰中人物的樣子,幾乎每走過一群人,你都能看到一頭金克絲的麻花辮。現場也不乏給LPL隊伍加油的歐洲觀眾,與這些歐洲LPL粉絲交換應援物的時候,他們還會用中文說你好和謝謝。

但更緊張的或許也是為LPL應援的觀眾們。在巴黎和倫敦的賽場前,都有LPL粉絲拉起巨幅的BLG旗幟,為這支時隔十一年的「最強全華班」加油鼓氣。許多人與旗幟合影時都會舉起一隻手數三,另外一個拳頭握緊,仿照BLG的上單選手Bin最喜歡對著鏡頭做出的手勢,強調接下來會是一場三比零。

原因無他,一方面是BLG承載了LPL三年無冠的高度情感預期(這次還是全華班),另一方是從淘汰賽比賽內容的角度出發,這次的決賽中韓對抗是如此勢均力敵,每一方都擊敗了一支對方賽區的隊伍並在內戰中勝出。

只可惜決賽內容對LPL觀眾來說,像是一場不願意醒來的夢:

首局比賽輕鬆奠定前期優勢拿下,第二把加里奧陣容失利後迅速找到BP的陣眼卡莉斯塔,在第三把改換思路拆掉對方卡烈組合,選擇BLG標誌性的千珏加里奧拿到賽點。第四局的漫長鏖戰中,Knight操刀的小火龍已經幾近發育到能夠接管比賽,幾乎已經逐漸轉向勝勢。

但BLG面對的是人來瘋的T1。T1在LCK夏季賽是打得如此掙扎,以四號種子的身份才艱難出線,大多數人都認為他們會倒在GEN.G那一關。包括在決賽的對局中,Faker第三局的塞拉斯已經被壓製得毫無發揮,第四局卻仍舊堅持選出,看上去並不是一個理智的決定。

而一切都在Faker的塞拉斯從中路右側衝出草叢,帶著洛的「驚鴻過隙」衝進人群的那一刻改變了。在現場,我仿佛能感覺到所有人的內心都咯噔了一聲。一個系列賽的結果,馬上因為一次英勇的個人英雄主義,一個精妙的團戰配合而轉向。

我願意把這種英雄主義稱之為電競的「決定性瞬間」,就像去年半決賽T1對陣JDG那場的雙射手陣容,也是從中路右側的草叢飛身而出的沙皇,將兩支隊伍一整年內的辛苦與努力,濃縮在那麼一兩秒變慢的時間裡。

電子競技的歷史,就是由無數個這樣的決定性瞬間交織而成的。只不過這次的瞬間,再次屬於了那座最高的山、最長的河。

五冠加冕的FMVP

BLG同樣貢獻了精彩的瞬間。像是第一局Elk的寒冰射手跨越整張地圖射向Faker的那一箭,幾乎讓我在半秒內想起S6世界賽ROX和SKT那個震古爍今的BO5里,Pray打斷Duke傳送一幕,連位置都如此相似。

十幾年的比賽歷史,從幾十個英雄到168個英雄,經歷無數地形改動、裝備重做、機制變更,英雄聯盟賽事的歷史卻依然快把召喚師峽谷鋪滿,在地圖的每一個角落,你都能想起這裡發生過的故事。

對於LPL的觀眾來說,今年故事的主題或許是遺憾,但這並不意味故事不夠精彩。

2.

相比去年WBG和T1實力差距更大的決賽,2:3總是比0:3難受。功敗垂成,總比「重在參與」讓人難以說服自己。

畢竟,在失敗之前,我們先看到了這支BLG的進步。過往世界賽表現時常「隱身」、難以擔大梁的國產中單之星Knight,終於在淘汰賽中展現出了「他該有的實力」,屢次救隊伍於絕境之中。五名國產選手展現出的深厚英雄池和隊伍多樣的BP思路,也讓觀眾看到了賽區在戰術儲備上的成長,不再需要韓援核心,單人線上也能不落下風。

事實上,在神話裝取消、地圖內容再次大幅改動後,整個S14系列賽都是能讓我感受到「蛻變」的賽事。

就像是Fly Quest和GEN.G的BO5,北美賽區的一號種子通過完全捉摸不定的陣容選擇和極具魄力的戰術思路,能夠逼出韓國強隊的「底褲」,讓今年的MSI冠軍拿到了一場狼狽不堪的勝利,這在過去幾年裡完全是無法想像的事情。更長遠的影響,或許是讓T1發現自己輸了一整年的GEN.G,戰術板上其實壓根就沒剩下什麼東西。

拳頭遊戲也在不斷為這個已經延續了十四年的賽事體系注入新的血液。在總決賽前的媒體日上,拳頭官方宣布將在明年開啟一項新的國際賽事First Stand,將過往相對封閉的賽區生態(一年只有兩次國際賽事供各賽區交流)逐漸打開。

而最重要的是,First Stand賽事還會採用新的「無畏徵召」模式,即有些觀眾可能了解過的「全局BP」(選過的英雄不能再選),將在極大程度上增添陣容選擇的多樣化程度。在今年北美賽區的次級聯賽中,無畏徵召已經試運營了一整個夏季賽——或許這正是北美勁旅Fly Quest諸多靈感的源泉。

加上明年全球總決賽重回中國,冠亞軍決賽更是來到今年已經舉辦過MSI的成都,有理由相信外界環境的多重積極變化下,2025年我們會看到更多更精彩的故事。對於LPL的觀眾來說,倫敦也不會是休止符,未來一年在家門口的努力,才是新的開始。

3.

在S8那年iG為LPL奪得首冠後,整個LPL的賽事熱度大幅上升,有一種戲謔的稱呼稱2018年為「電競元年」。

而事實上,S1-S7是七年,S8到S14也已經七年了。即便是元年觀眾,也相當於變成了S1看到S7的老人——更老的觀眾,應該能回憶起那段時間的國內英雄聯盟玩家都是用什麼樣的心態在看比賽。

這也是為什麼BLG和T1的競爭,並不能意味著某個網絡梗意義上的「賽區大結局」。

英雄聯盟電競的14年時間裡,LPL賽區從抗韓的絕望走到了收穫三座屬於自己的獎盃。從2013年到2024年,儘管「全華班」的概念再次在同一人手上收穫失敗,但它離那個勝利近了一些,更近了一些。在BO5中擊敗T1,在十一年前是第一次嘗試,十一年後也不會是最後一次,這就是競技體育的精神:就像LPL的對手所做的那樣。

在O2體育場,聆聽現場成千上萬人在T1最終局前山呼海嘯的「Let’s go T1」,這種感覺顯然是遺憾的,但也讓我想起了更多過去的故事,構成英雄聯盟電競魅力的失敗故事。

在T1巨大的榮譽所構成的陰影下,LCK還有更多的失意者們貢獻過那些金句,比如許秀在總決賽敗者採訪上的發言:「失敗總是貫穿人生的始終,這就是人生。」

還有Deft直播時候面露惆悵給小粉絲的建議:「人生在世,是不太需要別人建議的,沒有經歷過是不會懂的。」

說完這句話之後沒多久,Deft卻拿到了那個他夢寐以求的冠軍。在擊潰T1之前,沒有人認為一生坎坷的Deft會在實力大幅下滑的職業生涯暮年奪冠,就像2019年被G2擊敗時手抖的神,幾乎讓所有觀眾都認為三冠王Faker的故事可能到這裡就結束了。有誰那時能想到,五年過去,他的隊服上會再多印刻上兩顆星星?

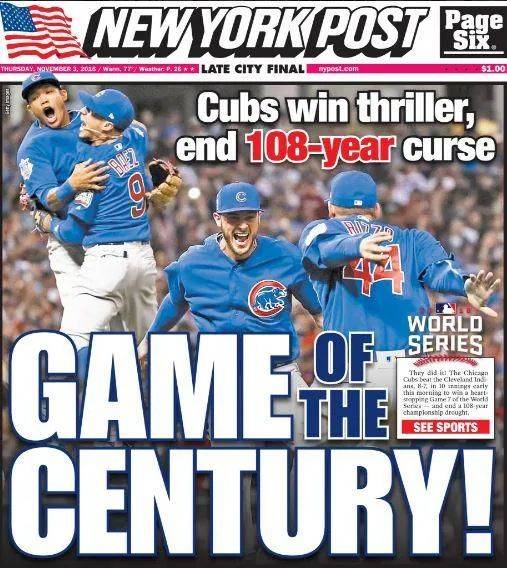

我總是會不厭其煩地給看電競的朋友,講美國職棒大聯盟(MLB)里芝加哥小熊的故事:

2016年,MLB的總決賽雙方分別是克利夫蘭印第安人隊和芝加哥小熊隊。這兩支隊伍是什麼情況呢?前者上一次奪冠是在1948年,而後者上次奪冠是在清光緒34年(1908年)。所以小熊在國內觀眾這還有個諢名叫「光緒熊」或者「明治熊」。

那年的總決賽雙方最後完賽七場。在一個潮濕的雨夜,芝加哥市民等來了一個相距一百零八年的冠軍,少說也是四代人。但這並沒有讓他們不熱愛比賽,不享受棒球的內容。

如果要讓人熱愛一項運動賽事,那目的就得是讓他相信這個賽事本身就有意義,而不只是什麼讓觀眾也與有榮焉的時尚單品。

對電子競技來說,這是從業者們需要在一年又一年的投入和變革中試圖達成的目標,也是觀眾們應該學會的事情:享受勝利,也享受失敗和等待,享受欣賞「我們幾乎就要成功了」——就是在享受比賽本身。想像一下如果是LCS的觀眾,誰又會為Fly Quest的棋差一著而感到憤怒呢?

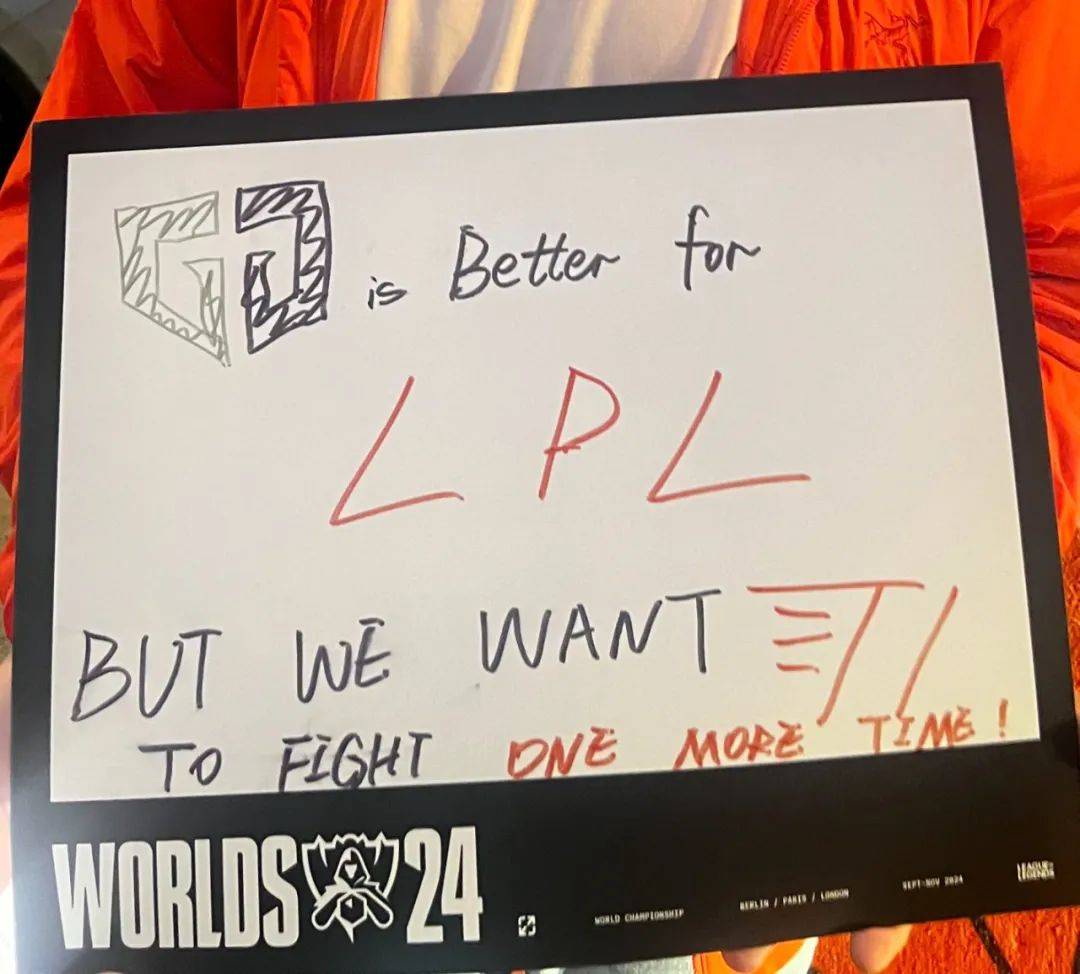

在T1和GEN.G的半決賽那天,我在賽場外拍到了一位LPL粉絲的應援牌,上面寫著「GEN.G對LPL來說更好打,但我們還是更希望與T1一戰」。

作為一個已經陪伴無數觀眾十幾年人生經歷的系列賽,沒有一戰會是它的終點。明年在成都,還有更好的故事等待著我們。