這段時間,微博熱搜宛如戰場。

美國總統大選的各種新聞消息,輪番登場。

槍擊、謾罵、政治陰謀……讓國內眾多網友吃瓜看戲到不亦樂乎。

如今,拜登退選的消息一出,更是引爆全網。

有意思的是,最近一部美劇,早早地就拿拜登玩起了梗。

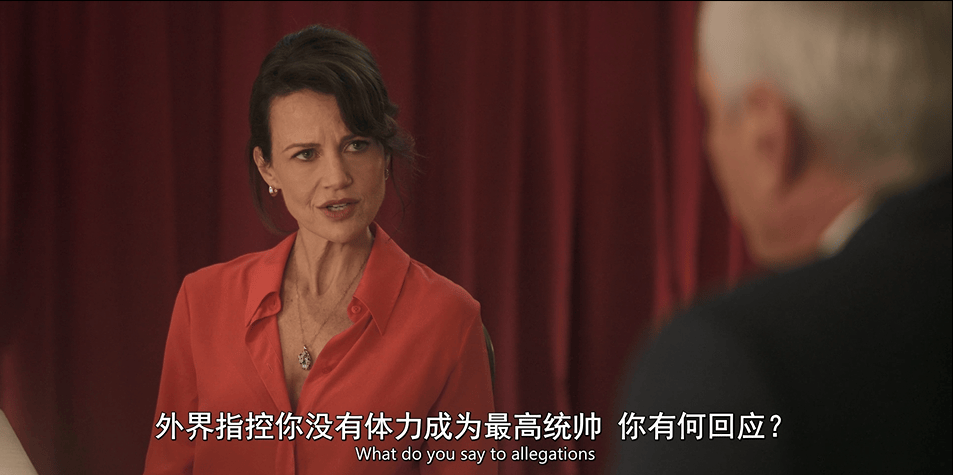

劇中,人們對於一位年過古稀的副總統充滿了擔憂,認為他的體能與健康無法擔起一國之擔。

為了向大眾證明自己,他決定參加馬拉松比賽。

結果,直接將自己交代在賽道上。

到底是什麼美劇,敢這麼大膽烏鴉嘴?

今天,就來說說她們的故事——

《大巴上的女孩》

The Girls On the Bus

要說這次美國大選,才剛開始就已經戲劇化不斷。

前有特朗普被槍擊,一隻耳受傷。

但所幸命大,他在驚恐尖叫的人群中站了起來。

臉上掛血,但依然毫無懼色,振臂高呼。

有記者將這一瞬間捕捉下來,頗有美式超級英雄的意味。

後有拜登退選。

拜登的高齡一直是他選舉道路上的絆腳石,但他堅持:

除非有醫生說我健康有問題,否則我不退選。

沒想到,此話放出沒多久他就被確診新冠肺炎,陽了。

雖非他本意,但也狠狠打臉。

只得居家隔離辦公,直到最近宣布退選。

這部美劇《大巴上的女孩》,也是圍繞各式各樣的政客們展開。

其中最年長的一位,明顯就是影射拜登。

此外,還有各種離譜的政客。

一名電影演員出身的議員,為了拉票直接化身超級英雄,硬闖競爭對手的拉票現場。

一位有著高民調的白人女議員,上一秒還在侃侃而談自己為民為國的偉大理想。

下一秒就被曝出大肆參加具有強制性剝削產業的X愛俱樂部。

而另外一位亞裔女議員,為了回擊反對她的男性民眾,直接當眾脫下內衣燒掉。

他們不惜一切,抓住各種機會為自己打廣告。

甚至將別人的葬禮,也能變成自己的宣講大會。

而將這一切捕捉下來的,是四名女記者。

女主賽蒂,是紐約《衛報》的記者。

擁有犀利的文筆與一挖到底的精神。

為了挖出某個政治人物的黑料,可以一晚上不睡覺瘋狂尋找線索,白人女議員的性醜聞就是被她深度報道出來的。

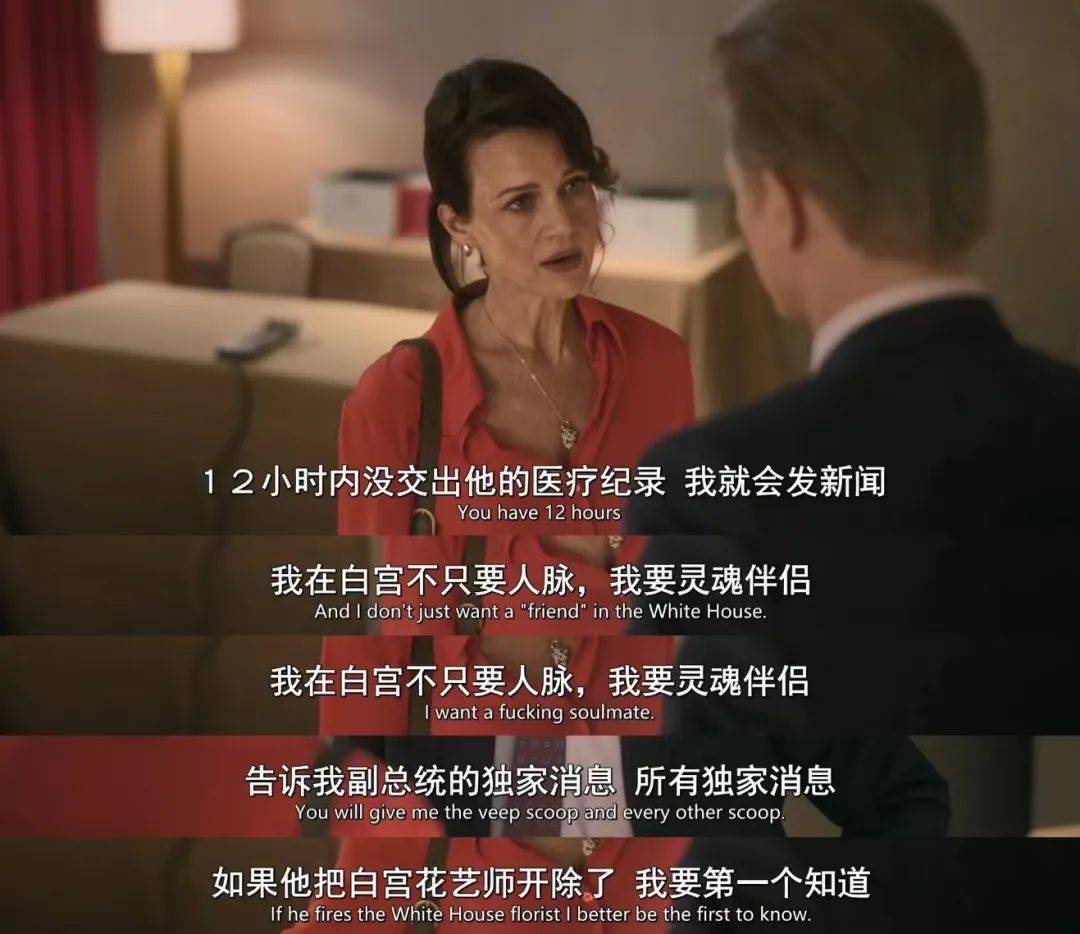

葛瑞絲,資深記者,新聞界的女魔頭。

就是在她的咄咄逼人下,副總統才決定用跑步證明自己。

而在得知死亡消息後,她的第一反應就是如何抓住這個頭條,哪怕這位副總統與自家是世交,與自己關係十分親近。

金柏林,《全向自由新聞》節目的記者。

身為一個黑人女性,因為敢說敢做的風格在全是白人的電視台中擁有自己的一席之地。

洛拉,稱不上記者,而是一名關注政治的網紅博主,擁有比《華盛頓郵報》還要多的推特粉絲。

身為少數裔與性少數群體的年輕世代,洛拉總是毫無顧忌說著最尖銳的評價,並用無時無刻的直播,將不少議員逼到無處可退。

也就是她,實時記錄下亞裔女議員「發瘋」的場景。

這四名女記者,組成了這部劇的核心視角。

而且,她們不僅僅是記錄者,甚至一定程度上參與了這一切的發生。

可以說,在整個大選過程中,媒體也是其中重要的組成部分。

每年大選時期,美國就會有一群被稱為「pool」的記者團。

作為各大媒體的代表,幾乎是24小時坐著大巴跟在政治人物身邊,跑遍全國,為的就是不錯過任何一個有價值的新聞。

不難看出,這四位女性在各自的領域中皆是強性格、高能力的人。

有那麼一句話叫:王不見王。

將她們同時「關在」一輛大巴上,必然會產生火藥味兒。

更何況她們的陣營不同,跟進的候選人不同,又都抱著要爭獨家的心態。

就像女主賽蒂與資深的記者葛瑞絲,兩人是認識多年的好友。

葛瑞絲的女兒如果找不到母親,甚至會第一時間打電話給賽蒂。

但在職場之上,二人又是競爭對手。

賽蒂從匿名線人那裡收到一部手機,想要查出議員背後財團的秘密。

這件事情對於葛瑞絲並不難。

她的父親是資深白宮記者,本人手中也握有強大的人脈資源。

但請求葛瑞絲幫助,就等於將一個獨家拱手送人。

本來兩人所在的媒體就是競爭對手,因此賽蒂絕不能被她發現自己掌握的線索。

可多年的專業素養讓葛瑞絲一下子就嗅到了「有事情」的味道。

於是,一場碟中諜之戰在兩位好友之間拉開帷幕。

一個想盡一切辦法要套出對方的話,一個則是不顧一切擺脫對方的偵查。

當然,這還是小意思。

因為觀點不合,隨時隨地「干起架來」簡直就是她們的日常生活。

候選人投票前夕,記者團要坐大巴前往另一個州跟進情況。

本來時間就有夠緊迫,好死不死大巴還壞在了一個沒信號的路上。

無事可做的四人聊起了產生女性總統的可能性,結果一下觸發了關於「性別是否是社會結構問題」的大爭論。

一方覺得性別二元論是異性戀男性的主張。

一方認為這種觀點是在抹殺前人為女性運動付出的努力。

一時間劍拔弩張。

看到這裡,魚叔油然產生一種敬佩之心。

在堪比殺人的行程與地獄般的工作強度中,她們還能展開一場足夠有深度且清晰的辯論,可見她們的專業素養之高。

更了不起的是,她們每個人身上其實都背著一個沉重的枷鎖:女性困境。

長久以來,女性想要在新聞媒體業立足十分困難。

不僅因為這一行業的話語權仍掌握在男性手中,更因為處處存在的雙標規定。

不許和提供資訊的人發生關係。

這是記者界不成文的規定,但賽蒂不小心就踩了這條紅線。

她與自己的前男友,aka競選議員的新聞秘書,度過了激情一夜。

即便當時的前男友還沒有這一身份。

為此,賽蒂被停職,被打上「危害民主體系」的罪名。

如果真是這樣,賽蒂也無話可說。

但事實是,這一條例只是針對女性而存在的。

如果是一名男記者,這種事情反而會成為他們之間炫耀的資本。

葛瑞絲、金柏林在這方面好一些,因為她們已婚且與自己的丈夫十分相愛。

但她們依然要面臨來自家庭的拷問。

因為工作性質,葛瑞絲與金柏林必然不會像傳統意義上的妻子與母親一般,將生活的重心放在家庭之上。

甚至很多時候,她們對於家庭而言太冷酷無情了。

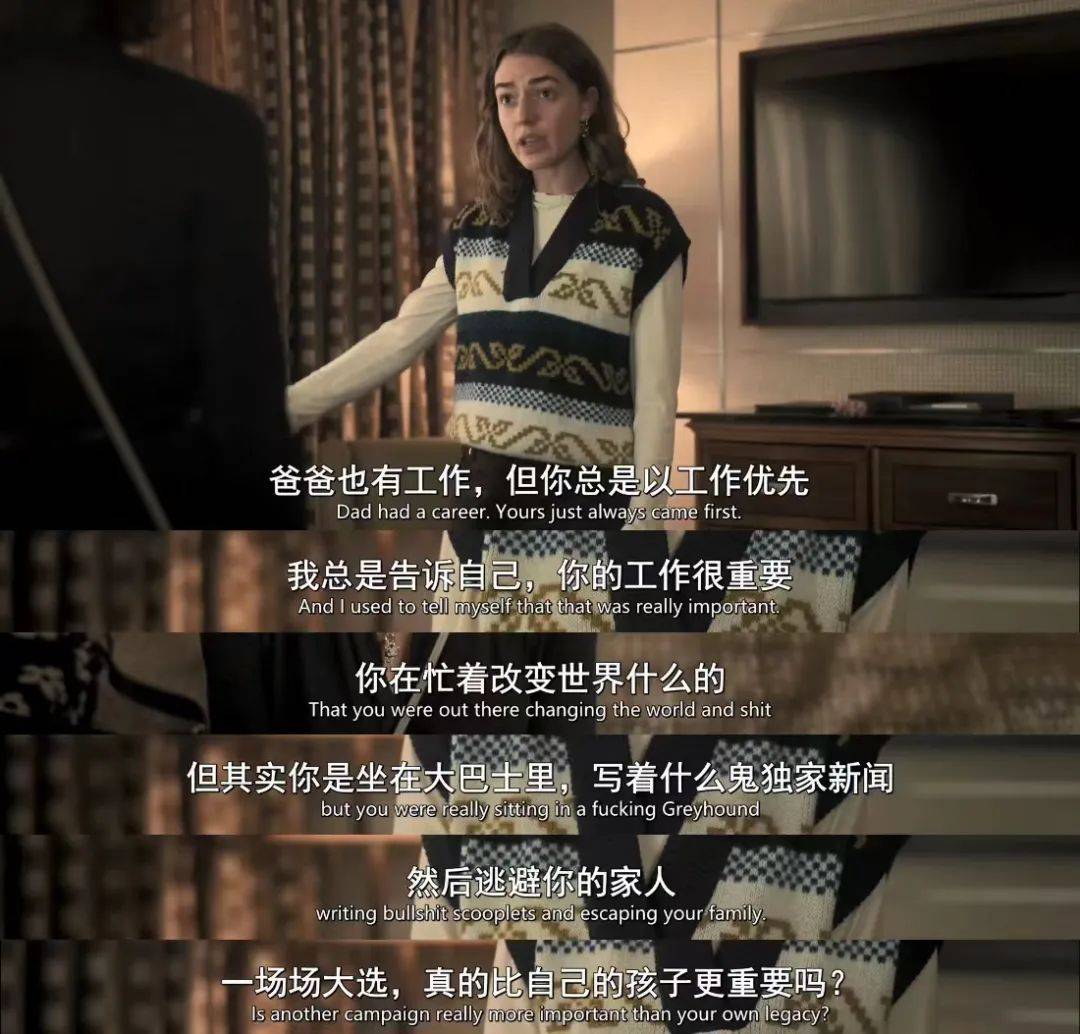

葛瑞絲經常因為工作,直接掛掉女兒的電話,哪怕是女兒遇到了問題。

她也幾乎沒有參與孩子的成長教育。

為此,她受到了女兒強烈的質問。

金柏林也是將工作永遠擺在第一位。

哪怕是在婚禮第二天,也要一早起來做採訪。

於是,她被婆婆痛斥:

我兒子要找的可不是這種老婆。

讓人無奈的是,即便她們已經將自己的全部都投入到工作上,得到的也不一定是應有的回饋與尊重。

葛瑞絲永遠擺脫不掉她「白宮記者」父親的陰影。

金柏林看似在電視台被領導看好,但不是因為她能力有多強,而是電視台需要一個正確的膚色存在。

劇中一個場景讓我印象深刻:

金柏林字字真切地在報道一個對年輕女性進行性剝削來討好政治人物的組織。

坐在演播室的兩名白人主播,卻一直用性愛派對上的水果開玩笑。

在看本劇時,我很難不想起另一個故事,《早間新聞》。

兩者聚焦的皆是女性新聞人的生存現狀。

而且這兩部的口碑都不錯。

反觀我們自己有關新聞記者的故事。

且先不說相關題材數量少,即便拍出來了,故事對這一群體塑造的也過於刻板。

像是電影《不止不休》。

裡面對於調查記者這一形象的刻畫就有神化成分。

白客飾演角色的身上高度理想主義的色彩,幾乎將記者這一職業自帶的晦澀與深度掩蓋。

而電視劇《新聞女王》,則是將女性新聞人拉入宮斗的範疇。

這不僅沒有體現這一群體的高光之面,反而矮化了她們的形象。

可本劇從來不「賣慘」,而是著重展現「強大」。

在面對女兒痛哭質問時,葛瑞絲直白且冷靜地回應:

我花了大半成年時光,打造作品集。

不是為了讓大家記得我是媽媽。

葛瑞絲驕傲地說:

我的團隊拿過3次普利茲獎。

我的事業會是我訃聞的開頭。

親愛的,你排在最後。

我不知道你現在能不能理解,但這是好事。

你的生命屬於你自己,你不必滿足我的期待。

作為一名職業女性,滿含自主意識的強大光輝在這些文字中璀璨綻放。

與此同時,故事雖然將這四位女性設定為了競爭對手。

但她們的關係並沒有流於「雌競」的模式,反而在一次次的競爭中建立了惺惺相惜的友誼。

賽蒂因為私生活被處罰後,她將自己手中的有關於一位議員的內幕爆料交給了葛瑞絲。

因為身為一個新聞人的自覺,她不能停下對真相的追尋。

出於新聞人的責任,她也不允許別有用心之人泯滅良心居於高位。

同樣身為女性,她們能夠切身理解彼此所面臨的困境究竟為何,因此也能夠發自內心地伸出援助之手。

更讓人欣喜的是,本劇並沒有停止在女性這一個議題的內部。

而是通過女性新聞人來對整個媒介行業進行掃描。

其中,就特別以洛拉這個角色來探討了記者及新聞存在的意義。

作為一個完全生長於網絡時代的新新人類,洛拉完全不信任傳統媒體與記者。

在她心裡,葛瑞絲這類人早就與政治同流合污。

而且,她也對傳統媒體過於嚴格的審查機制嗤之以鼻,認為這是對人權與自由的侵害。

可是,在一次直播中,智能AI字幕識別系統,將她口中的「黑冰」識別成「黑鬼」這一侮辱性詞彙。

導致她被曾經擁護她的年輕群體在網上肆意謾罵,而根本不在意洛拉之後的解釋。

可實際上,這些謾罵的人真的在意洛拉是否羞辱了他人嗎?

並不是。

其實他們根本不在乎真相是什麼,只是頭腦發脹地想要製造樂子而已。

不僅如此,本劇拒絕神化記者的作用。

在本季的末尾,賽蒂她們想要公之於眾的真相,還是被權力與金錢壓了下去。

這個結尾看起來一點也不美好與理想。

她們一起哭泣、憤怒,可唯獨沒有放棄。

因為她們明白,記者與新聞的意義,就是對真相的不放棄。

這不是生命的終點,也不是歷史的定論。

大巴上的女孩們,會一直在路上,一直努力完成身為記者的職責。

而這,才是世界上精彩的存在。

全文完。

如果你覺得不錯,就隨後點個「贊」和「在看」吧。

助理編輯:旺達的托馬斯