年入2000億!狂闖紅燈的網紅式騎行,越罵越吸金

沒想到,騎行在2024年依舊是流量密碼,爆款話題不斷。

前不久,河北一個父親帶孩子在一條雙向車道公路的機動車道疾馳,結果孩子突然摔倒,連人帶車摔向了對面車道,不幸被對面的車輛碾壓,最終搶救無效身亡。

一名UP主耗時16個月,從北京一路騎行穿越18個國家,抵達巴黎看奧運。

比起騎行事故和騎行故事,很多人更關注的是騎行圈亂象。

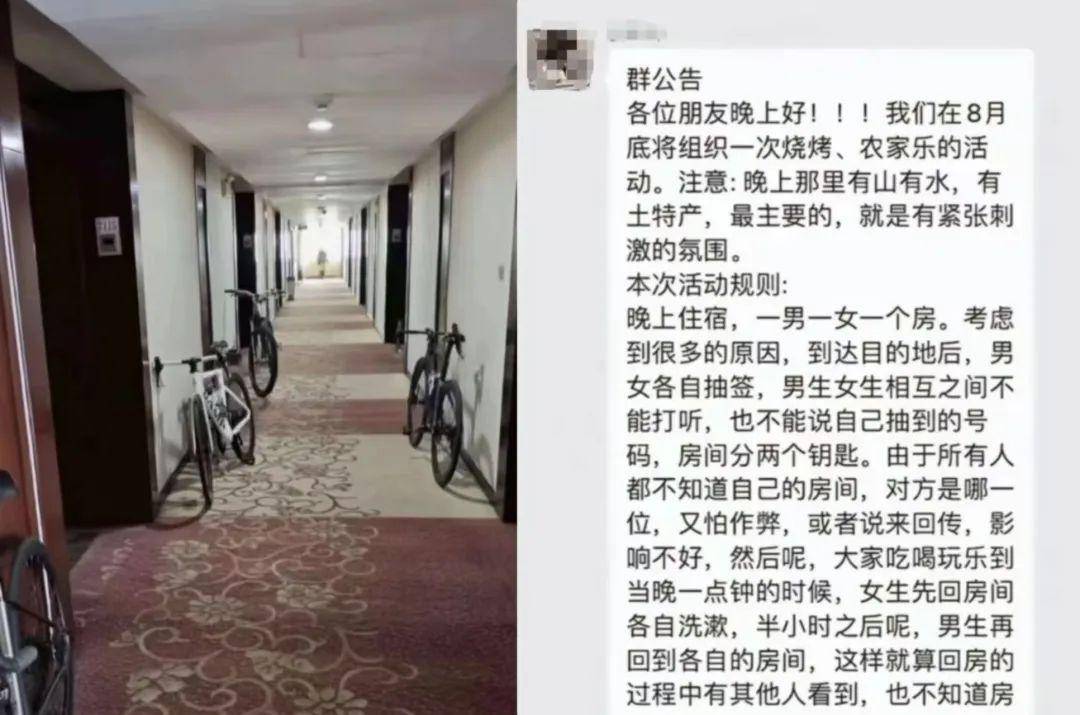

網上流傳著一些圖,一張比一張炸裂。

更炸裂的是上個月在杭州某處,一對騎手在公共場合進行不雅行為,引來不少人圍觀。

這些真真假假的八卦讓吃瓜群眾十分激動,調侃說:「騎行圈到底亂不亂?亂的話我就要買車了。」

種種好的壞的跡象都在表明:騎行仍是頂流運動。

在抖音上,僅僅「夜騎」這一個話題,播放量就高達上百億次;去年,抖音騎行類產品更是以414.13%的增速,成為戶外類產品中增長最快的類目。

飛盤、露營、徒步、citywalk等網紅運動,爆火之後無不迅速降溫,騎行為何越騎越火?

cityride爆火,

共享單車都被踩冒煙了

按理說,騎行似乎不具備持續爆火的潛質。

首先太傷錢包。小紅書調研數據顯示,騎行超過1年以上的騎手們,在騎行上願意花費1萬元以上,而騎行3年的人有60%的花費超過5萬元。

其次是身材焦慮。緊身的騎行服讓身材從頭到腳一覽無遺,放大優點也放大缺點。

此外還有個傳言更致命:騎行太久,傷害男性生育功能。

但這些都阻擋不了人們的熱情。

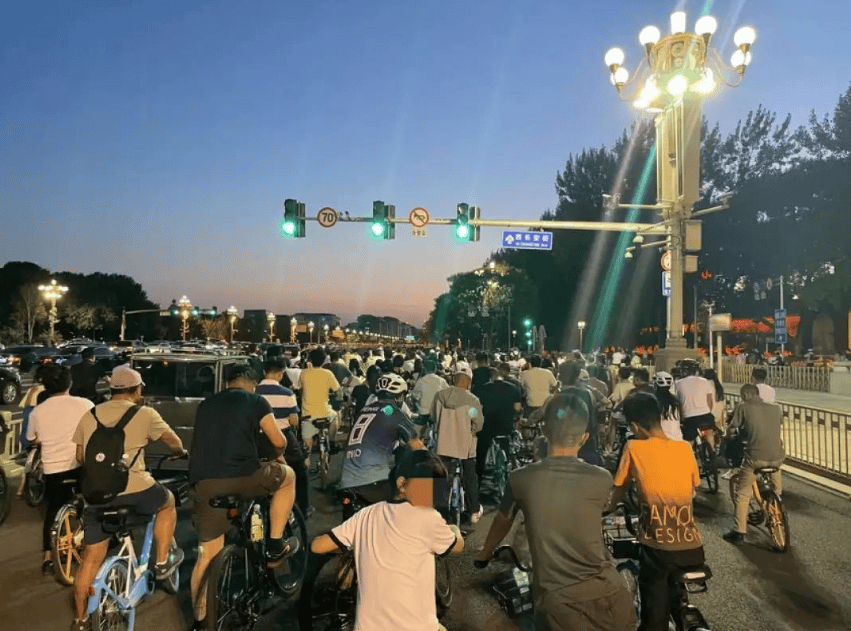

過去一兩年,各地都冒出了「網紅騎行路線」,每天人滿為患,包括北京長安街、浙江千島湖、上海濱江路、雲南洱海畔、杭州湘湖景區、廣東佛山半島路。

比如北京長安街,不僅路面平坦寬闊,還區分了機動車和非機動車道,而且途徑數個重要地標,極具誘惑力,因此每到夜騎高峰期幾乎都會「堵車」,公路車、山地車、旅行車、摺疊車、共享單車,應有盡有。

有人形容:「自己的前輪每走一步都險些和別人的後輪打架。」

不難想像,騎行相關產品變得十分搶手。

以至於連身材焦慮也馬上被人們拋諸腦後了,紛紛入手騎行服。今年618,騎行服在天貓上搜索同比增長176%,騎行服品類整體銷量同比大漲390%。

爆火的騎行甚至帶火了跟拍生意。一個專職做騎行跟拍的人透露,收費按人頭在299元到499元之間,今年暑期幾乎每天都有三四十個訂單。

從小眾運動到網紅運動再到大眾運動,騎行的熱度不減反增,背後自然有很多原因。

有個因素或許很關鍵:騎行的門檻極低。

一方面是相比大部分運動,騎行的體力和專業門檻,對新手相當友好。

2021年,騎車年齡在1年以內的人僅占5.88%。2023年這一比例增加到11.88%。

一方面是裝備門檻。雖然有人會購入天價裝備,但有時一輛共享單車就足矣。

美團單車數據顯示,7月以來,北京、上海、成都、深圳、武漢等地的夜間訂單量明顯增高。以北京為例,18~22時的用戶夜騎總時長較去年同期增長約15%,基本都發生在熱門夜騎路段。

更何況,愛好者里年輕人是主力軍,很有利於擴大騎行的影響力和錢景。

艾媒諮詢數據顯示,2021年中國自行車市場規模為1940.7億元,到2027年預計可達2656.7億元。

越來越賺背後,騎行的賽道卻偏了?

騎行運動的爆炸性流量背後,除了得益於騎行本身的優勢讓越來越多人入坑之外,還有一個不容忽視的原因。

那就是:騎行賽道正在被部分人帶偏,由此引爆了大量負面流量。

首當其衝的就是風險問題,導致事故頻發。

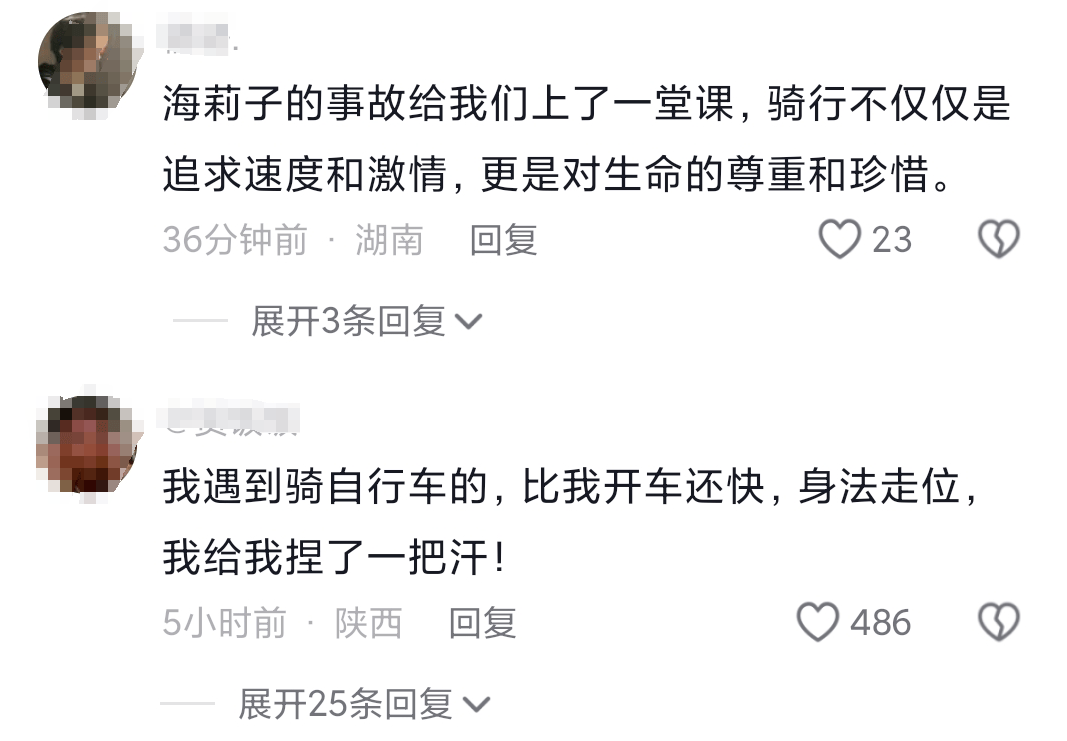

前兩天,騎行網紅「海莉子Hayley」在騎行時遭遇車禍身亡,司機涉嫌危險駕駛被捕。

但打開評論區會發現,不少人不僅沒哀悼死者,反而一致認為她不該騎行得太快,被捕的司機才是遭受了無妄之災。

之所以會產生這樣的評論風向,主要在於人們對部分騎手早有怨言。

闖紅燈、占用機動車道、競速追逐、逆行……部分騎手違法交規的行為不一而足。有時甚至幾十輛自行車浩蕩前行,只顧著追逐速度與激情,以至於得到了「暴騎團」的稱號。

中國警察網曾經公布一個視頻:一個千人騎行團在蘇州某公路上「自發組織公路賽」,一度造成交通混亂。據報道,當天,涉事騎行團引發的大小交通事故共十餘起。當地交警表示:「這麼大的比賽我們甚至都不知道。」

過於放任天性的結果,往往是不可控的風險。

根據都市快報橙柿互動報道,前段時間,騎手成了杭州蕭山區第一人民醫院夜間急診的「常客」,有時一晚上有六七個。附近居民也飽受其害,由於騎行速度太快,他們原本散步的綠道變得危機四伏。

發展至今,在一些網友心中,騎手已經和不守規矩綁定在一起了。每當有事故發生,總是不禁第一時間查看他們是否有過錯。

連摩托車愛好者也表示:有他們作對比,摩托車群體的名聲都變好了。

日益嚴峻的風險問題,不僅是由於個體的無意識,還有一個涉及群體的風氣。

上文說過,騎行運動的愛好者主要是年輕人,而年輕人又熱衷社交和分享。這裡有些數據可以讓人感受一二:一份行業報告顯示,2023年18-40歲人群占比接近70%;2023年1月到10月,小紅書騎行筆記發布量激增近400%,閱讀量近13億。

換言之,騎行運動經歷了社交貨幣化。

社交貨幣和分享欲的另一面,既是同好者的共鳴,也是優越感的比拼。

有時這可以刺激大家一同變得更好,但有時卻可以引發集體性的墜落。闖紅燈、逆行、競速等行為的背後,有合群的動機,也有和群里人較量的衝動。

包括當下氪金無上限的風氣,雖然有的是出於自身需要,但恐怕也有品牌鄙視鏈、裝備鄙視鏈在作祟,把自行車當成了生活方式的軍備競賽。

現在如果看到汽車和自行車發生碰撞,哭的不一定是誰。

誰能讓騎行重回正軌?

為了規範騎行,很多地方已經開始嚴抓騎手的違法行為。

據9月10日的一則報道,8月以來,北京交管部門已經現場處罰非機動車追逐競駛違法行為2023起。某天晚上,在北京大興的南海子公園,1個多小時就查處了自行車各類交通違法行為16起。

但是看現場採訪,一些騎手似乎並不打算悔改。

他們依舊認為走機動車道更安全。「可能我寧願交20塊錢罰款,我也不願意被其他自行車撞。因為太黑了,沒有燈,很多自行車貼得很近會超你。最快的可能騎40公里/小時,反正你騎40公里/小時以下都可能被超。」一名被罰的騎手說。

在他們看來,上機動車道實屬無奈,因為自行車道太窄、燈光不足,反而更危險。

因此要讓騎行重回正軌,不能只是約束騎手。

例如城市自行車道的建設,有的可謂一言難盡,有著相當大的提升空間。

騎著騎著,眼睜睜看著自行車道越變越窄,又或是好端端的標識卻在引導人們騎車撞牆。

還有那些和公交車進站路線重疊的自行車道,被機動車霸占的自行車道,一樣讓人無比心累。這樣的自行車道,連普通人的騎行需求都很難滿足,騎手更看不上了。

好在很多城市現在都在建設和完善自行車道,還把「騎行友好」當作一個文旅宣傳點。

廈門文旅去年10月就曾經邀請過俞敏洪來海邊騎行,順便宣傳當地的「海上自行車道」。

被很多騎手公認為「騎行天堂」的杭州,不僅有自行車騎行綠道、慢行系統、坡道防滑路面等硬體設施,在部分騎行路線上還有咖啡、簡餐、打氣、清洗等服務,體驗感拉滿。

另外,糾正大眾對騎行運動的偏見,也是讓它重回正軌的關鍵一環。

不是越貴越好、越遠越好、越快越好,也不是裝備越齊全就越好,而是尊重每個人參與這項運動的方式,哪怕有的人看起來一點也不專業。

這其中,最可感知的偏見莫過於部分人對女性騎手的看法。

一個女性騎手,如果大腿不夠粗壯,騎行的距離和強度沒達到某些人的標準,愛凹造型愛拍照,又或者進行了一番穿搭、化妝,就很可能被貼上「騎媛」的標籤,要麼是跟風來湊熱鬧,要麼就是來釣有錢的男騎手。

這種看法顯然沒有依據,充滿偏見。原國家隊鐵人三項隊隊員馮競爽,此前就因為衣著暴露,竟然也遭到了不明所以的人質疑。

一個行業剛開始爆火,難免會出現不少問題,乃至被污名化也不稀奇。

但問題的根源,絕不能簡單地歸為「騎手沒素質」。

一個圈子能否走上正軌,圈內圈外的人都有責任。

圖片來源於網絡,侵權請聯繫刪除