從小在「批評」還是「鼓勵」中長大的孩子,不用20年差距凸顯

文|菁媽

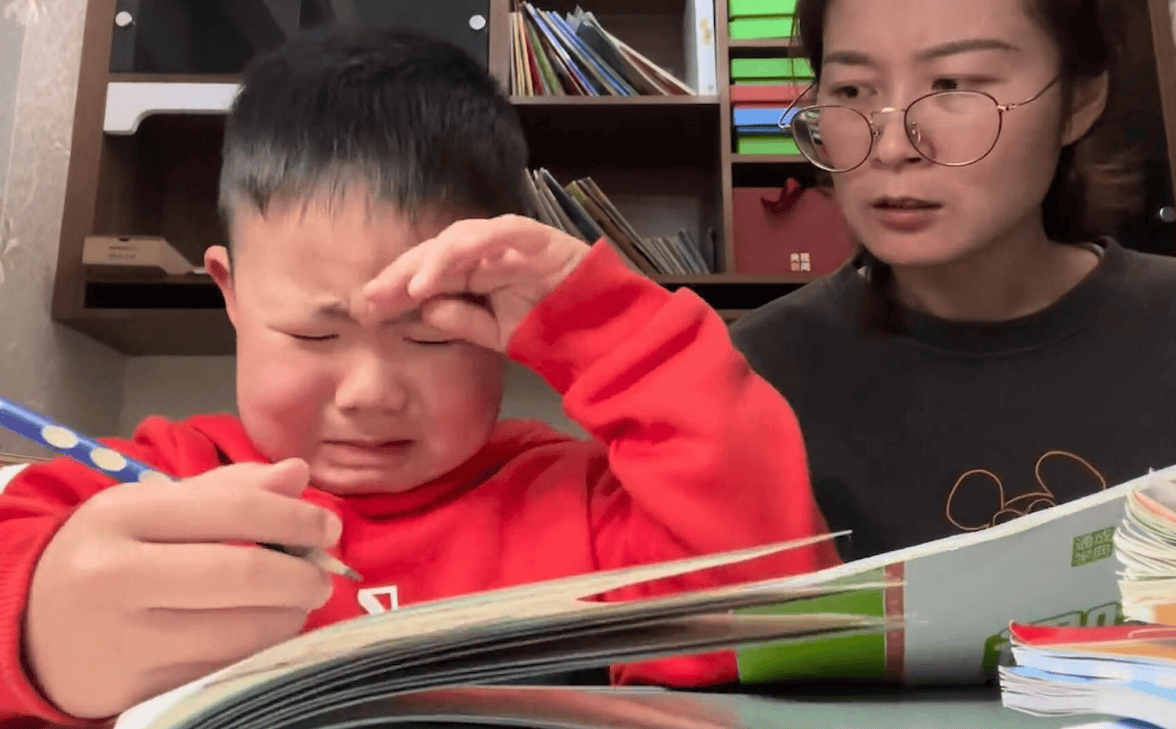

當孩子不會寫作業時,兩個媽媽的做法不同,你更同意哪個?

A媽媽:我怎麼養了你一個這麼笨的孩子,這道題都不會,你長的是豬腦袋嗎?

B媽媽:這道題確實有點難,需要媽媽幫忙嗎?來我們一起來看一看。當孩子把題目做出來,媽媽馬上鼓勵:果然我們認真思考就能知道是怎麼寫的!

當孩子尿床的時候,兩個媽媽不同的做法:

A媽媽:長這麼大了怎麼還不會拉尿呢?想尿尿就自己去廁所拉,或者叫媽媽,為什麼還拉在床上呢?

B媽媽:寶寶在床上畫地圖了呀,那我們換個褲子,待會媽媽把床單洗一洗!

相信每個孩子都喜歡B媽媽的說法,因為孩子的成長其實就是磕磕碰碰的,孩子在小的時候連路都不會走,時不時還會摔跤,慢慢的長大不摔跤了才學會了走路。

但很多家長就習慣學習A媽媽的做法,孩子做什麼事情不順自己的意就會批評指責,甚至是辱罵孩子,這其實對孩子的內心也會造成傷害。

從小被批評和被鼓勵的孩子,慢慢的長大,這些差距會凸顯

差距一:自信

從小被批評的孩子自信心會不足,比如說自己在寫作業的時候碰到難題,媽媽總是說他笨,他就認為肯定是因為我笨,所以我不會寫作業。

在上課的時候老師提問的時候他就會覺得我笨所以我不會,考試的時候考得不好,他會覺得我笨,他把所有失敗的原因都歸咎在自己笨的身上,所以他會在自己的心裡貼一個「我是很笨」的標籤,「我是不行的」標籤,這樣的孩子是沒有自信心的。

但是從小受到鼓勵的孩子,當他不會做的時候,媽媽會告訴他:媽媽在這個年齡的時候其實也是不太會做的,不會做是很正常的一件事情,我們慢慢的去思考,慢慢的去努力,就能把它做出來。

所以這些孩子小的時候得到父母的鼓勵,他就會慢慢的有信心,當他做事情成功的時候,他是覺得那是因為我很努力,所以這個事情成功了,但下次做事情不成功的時候,他就覺得肯定是我的努力程度不夠,所以他會更加的努力,這樣的孩子會更有自信。

差距二:面對挫折時的反應

孩子從小受到批評,在面對到挫折的時候,他會退縮或者是會逃避。因為他小的時候做錯事情,總是會被父母批評甚至是責罵,所以到了長大碰到一些困難的事情,他就擔心自己做不好會被責罵,人都是趨利避害的,所以他會下意識的去逃避這件事情。

那些從小受批評的孩子,到了長大之後上了初中高中,當學業比較困難的時候,父母又壓著孩子學習的時候,很容易會出現叛逆,嚴重的甚至會出現休學厭學的情況。

而那些從小受到鼓勵的孩子,當他們受到挫折的時候就會想,是不是我努力得不夠?我要再努力一點,是不是就能做成這件事情呢?所以他們面對挫折的時候想著怎麼去跨越這個挫折,而不是想著退縮。

差距三:長大後心理疾病的患病率

根據《2022年國民抑鬱症藍皮書》,我國18歲以下的抑鬱症患者占總人數的30%,青少年抑鬱症患病率高達了15%~20%。

所以孩子出現抑鬱或者焦慮的情況還是非常的常見。

當孩子上了初中到高中,整個中學6年的階段,每個班都會有一兩個甚至更多學生因為抑鬱或者焦慮而選擇休學在家裡面,而這些孩子在追溯到他們小的時候,往往就會有父母喜歡責罵,批評孩子,對孩子的要求過於嚴格。

過於嚴格的管控孩子,導致孩子自己沒有信心,遇到挫折的時候退縮。

而那些小的時候受到鼓勵的孩子,他們對自己的各方面是比較有信心的,碰到困難的時候自己會自我安慰,不容易出現心理問題。

所以為人父母一定要注意,千萬不要總是批評責罵孩子,這不僅僅會讓孩子內心變得自卑,更重要的是孩子慢慢的長大,可能還會容易出現心理問題。

(圖片均來源於網絡,侵權立刪)