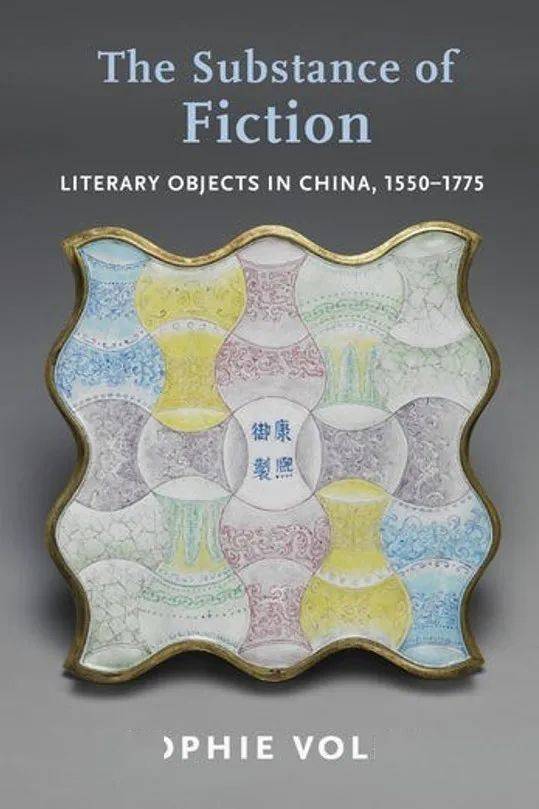

《小說之物:晚明至清中葉中國文學中的物象》(The Substance of Fiction Literary Objects in China, 1550–1775),袁書菲(Sophie Volpp)著,哥倫比亞大學出版社2022年版。

內容簡介

「小說中的物象」是中國古代小說研究的一個重要話題。在物質文化史的研究路徑之外,該書提出了新的觀照可能。袁書菲認為,小說中的物象應當被視為虛構性的標誌,而非歷史文物的相應例證。文學物象的歷史共鳴說明了明清時期個別小說的修辭策略,以及更廣泛的小說觀念。

該書聚焦於晚明至清中葉時期的白話小說,以《金瓶梅》《轉運漢巧遇洞庭紅》《杜十娘怒沉百寶箱》《夏宜樓》與《紅樓夢》為例,討論蟒袍、龜殼、百寶箱、望遠鏡等物品在小說中的呈現。

該書對晚明至清中葉的文本和閱讀實踐進行了深入分析,對中國文學研究、歷史研究、藝術史研究、以及人文學科的物質轉向均具有意義。

目 錄

致謝

簡介:小說中的物質

第一章 《金瓶梅》中的蟒袍

第二章 凌濛初的龜殼

第三章 杜十娘的百寶箱

第四章 李漁的望遠鏡

第五章 《紅樓夢》中的平板玻璃鏡

第六章 《紅樓夢》與倦勤齋:凹陷的歷史化

結語 文學中的物象

注釋

參考文獻

索引

前 言

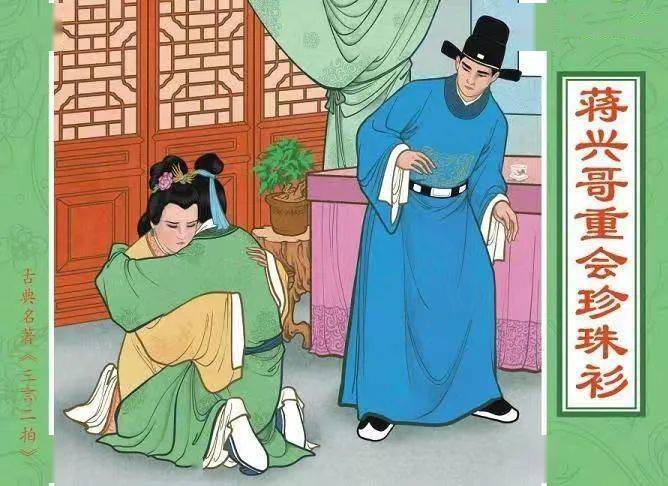

這本書的靈感來自於我的學生們提出的問題,他們促使我將我們共同進入的小說世界更具體地概念化。在閱讀馮夢龍(1574-1645)的小說《蔣興哥重會珍珠衫》時,他們想知道為什麼賣珍珠的小販說「銀水要足紋的」1。在研究這些問題的答案時(發現裂紋圖案顯示了合金中銀的百分比),我發現了發掘失落的歷史共鳴的樂趣。想到馮夢龍故事中的另一個人物,我開始思考,如果我們對十七世紀珠寶盒的材料特徵有更詳細的了解,是否能更好地理解杜十娘和她的百寶箱之間的隱喻關係?

連環畫《蔣興哥重會珍珠衫》

《小說之物》一書圍繞兩個問題展開。

首先,如果能夠還原小說中物象(fictional objects)的物質歷史,我們對晚明至清中葉白話小說的解讀會有什麼不同?換句話說,物質文化研究對文學文本有何啟示?

第二,作為文學所描繪的對象,小說中的物象扮演著什麼樣的角色,它們作為文學物象(literary objects)的性質如何幫助我們理解明清時期虛構性的概念化?

我認為,在面對明清白話小說中的物象時,存在著兩種讀者體驗。一方面,這些小說中的物象促使我們將其看作是說明性的,並聯想到歷史上的類似物;另一方面,它們以相當複雜的方式表述了虛構性問題。

一旦我們深入研究小說物象的物質歷史,就會發現它們在文本中的表現形式往往是不一致的。這種混亂可能源於作者的粗心大意,也可能是無意中將新的文本縫合到已有框架中造成的文本插增。

一些對象在不同角色的眼中差異極大,以至於這些表述變得不可調和。無論是什麼原因,不連貫的表現手法將文學中的對象與潛在的歷史類比對象割裂開來,讓我們知道小說物象在文本之外實際沒有任何可類比的東西。

這些微妙的不和諧之處給讀者造成了片刻的疑惑,使得小說中的虛構物象超越了文本的描述。這些間隙性的懷疑時刻讓讀者認識到讀者感知的局限性,矛盾的是,也賦予了讀者一種真實感。

1991年藝術史學家柯律格(Craig Clunas)出版的《長物:早期現代中國的物質文化與社會狀況》(Superfluous Things: Material Culture and Social Status In Early Modern China)引起了人們對晚明鑑賞話語的關注,明清中國研究在20世紀90年代初出現了物質轉向2。

《長物:早期現代中國的物質文化與社會狀況》