1924年,遜帝溥儀被馮玉祥趕出紫禁城;1945年,溥儀在瀋陽機場候機欲逃往日本時,被蘇聯紅軍空降逮捕。在這21年中,出了宮的溥儀先從北京移居天津,又從天津跑去東北,雖然一路輾轉、經歷複雜,但生活水準卻相當高。

住在天津時,溥儀的一天是這樣的:

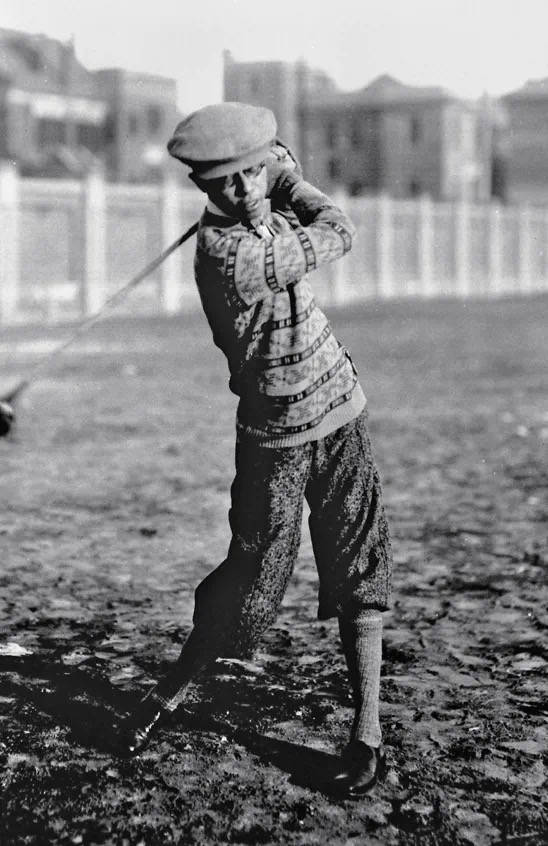

八月初五日,早七時起,洗漱畢,肖丙炎診脈。八時,鄭孝胥講《通鑑》。九時,園中散步,接見康有為……余用果品並用茶點……在園中騎車運動,薄暮乘汽車出園,赴新購房地,少時即返。

這是1927年溥儀的一頁日記,可以看出他不僅有私人醫生,還有高級家教;不僅日常享用著貴族下午茶,還得在「百忙」之中抽空坐專車去視察一下自己的房產。

事實上,溥儀不但自己的生活很優渥,還是某些軍閥的「錢袋子」,足見其財產之豐厚。

這個被趕出皇宮的末代皇帝究竟有多少錢?這些錢又都是從何而來的呢?

出宮那天

溥儀的財產,是否是在出宮那天從紫禁城帶出來的?

讓我們回到1924年11月5日,立冬前夕。那天,馮玉祥的手下鹿鍾麟帶著軍警,來到了宣統帝溥儀的家門口。

早上9點,日光透進紫禁城的宮牆不久,18歲的溥儀像往常一樣坐在儲秀宮內,和婉容吃著水果、聊著天。突然,內務府的幾個大臣慌亂地跑進屋,手裡拿著一件公文,上氣不接下氣地說:

「皇上,皇上,馮玉祥派了軍隊來了!還有李鴻藻的後人李石曾,說民國要廢止優待條件,拿來這個叫,叫簽字……」「他們說限三小時內全部搬出去!」

後來交涉的結果是,允許延遲到下午三點,必須出宮。只要有一線機會,溥儀就要掙扎,要想盡一切辦法拒不出宮。時間一分一秒過去,內務府的大臣再次來到溥儀面前,臉色比之前更差:

「鹿鍾麟催啦,再限二十分鐘,不然的話,景山上就要開炮啦……」

這還能咋整?只能儘快出宮了。溥儀最終答應了鹿鍾麟的要求,坐上國民軍備好的汽車,離開了紫禁城。

也就是說,溥儀出宮那天,實際上沒有什麼時間去充分準備要帶走的東西,在宮裡一片「兵荒馬亂」之下,基本上是「凈身出宮」。那麼,他後來那些奢侈的花銷是靠什麼支撐的呢?

出宮那天

「凈身出宮」只是形式上的。其實,溥儀的財產有兩個主要來源,一是來自對宮中物件的變賣,二是來自皇家固有的私產。

溥儀還在「小朝廷」歡樂度日的時候,就已經在悄悄積累財產了。諷刺的是,早已風雨飄搖的清廷在即將消逝的前夕,被「自家人」盜搶一空。

當時,用溥儀自己的話說,「凡是一切有機會偷的人,是無一不偷,而且盡可放膽地偷」。瘋狂到什麼程度呢?溥儀大婚後,發現皇后鳳冠上的珍珠玉翠都不知道什麼時候被換成了贗品。宮中盜搶器物的行徑分兩種,一種是太監宮女們見不得光的偷,一種是朝中大臣們走正當程序的「外出鑑賞」。

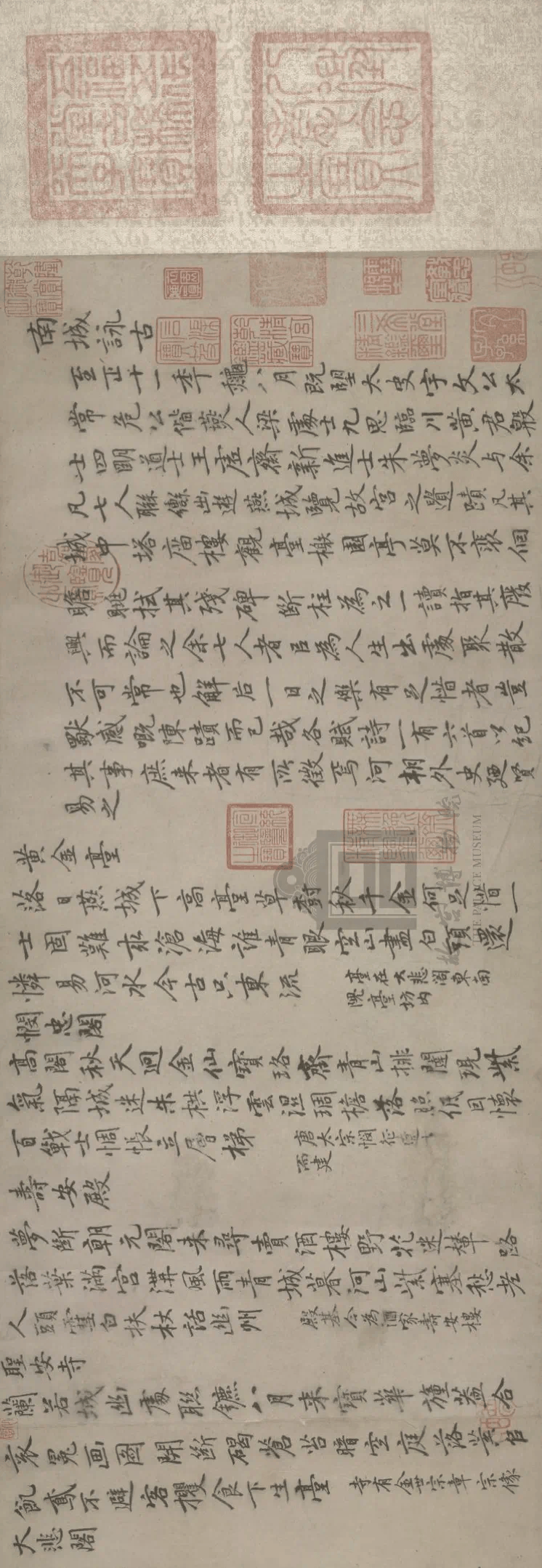

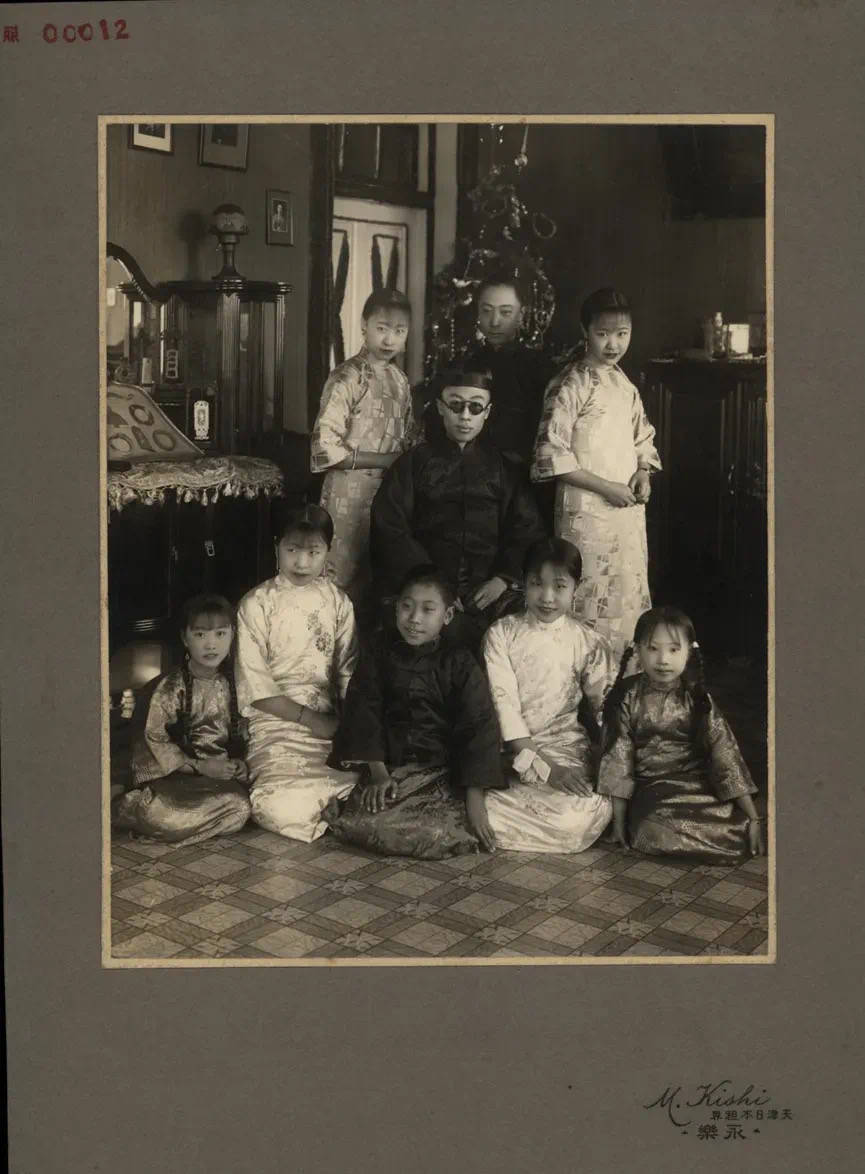

可這一眾人中,最大的盜竊者卻是命人清點財物、揚言要遏制偷盜之風的溥儀自己。他從內務府清點出來的字畫中挑出最好的,以賞賜其弟溥傑為名,暗地裡運到宮外,存去天津英租界的房子。難怪溥傑當時每天「放學回家」,都背著一個大包袱。

就這樣,溥儀和溥傑前後運作了5個月,送出去的物件里包括王羲之王獻之父子的《曹娥碑》、歐陽詢、米芾、趙孟頫等名家的真跡、司馬光《資治通鑑》的原稿、張擇端的畫作《清明上河圖》等等。

雖然據溥儀自己說,他居住天津時那批珍貴的字畫古籍還在手裡,但是從他大手筆揮霍錢財的行為來看,其他那些被賣出去後不知流向的珍貴歷史文物,還是為他換來了巨額財富。他將一部分錢存在外國的銀行里,按期坐享高額的利息;還有一部分則被變為房產,每月都會為溥儀帶來租金收入。

另一些主要財產,來自南京臨時政府的優待。

1912年,南京臨時政府向清政府致送了有關清帝退位的優待條件,幾日後溥儀退位。這個《清室優待條件》規定,「大皇帝辭位之後,月月所用四百萬元,由共和國專款撥用」,也就是說臨時政府會在皇帝退位後每年定期給予清室400萬元的錢財。《條件》還規定「大皇帝辭位之後,其皇族原有之私產,由共和國特別保護」,即溥儀仍可擁有皇族的即有私產。

一個關鍵問題是,何為「私產」?《條件》中並未明確規定,所以清室就按他們自己的理解,將宮中收藏的歷代文物、銀兩及綢緞桌椅等一切物品均視為「私產」。臨時政府答應嗎?由於財政困難,政府不能按時支付約定的錢給清室,所以出於理虧,他們只能被迫承認。這也是宮中盜運器物成風的原因之一——既然都是私產,那宮裡人就自己處置了。

那麼,除了宮內物品,清皇室還有沒有其他私產?當然有。首先是從國庫順手拿來的錢。從財政構成來看,皇室官方的說法是由內務府所管的皇家「內庫」與由戶部所管的國庫是截然分開的,即「皇糧」與「國稅」井水不犯河水。但實際上,「內庫」很大一部分收入來自部庫撥款,從1830年起,每年部庫要向內庫劃撥90萬兩「經費」,有時還要擔負內務府臨時的「借撥」。

其次,基於皇室土地而經營的皇莊、高額的鹽稅、各種關稅、貢品、罰繳的錢財、內務府自己的商業活動(如變賣人參、開設當鋪和錢莊等)等也都是皇室收入的來源。此外,熱河行宮內的物品、盛京行宮內的物品、皇家園林頤和園等也均為清室私產。

這些日復一日、源源不斷被充入內庫的錢財數目雖多,但是皇室的用度也是相當奢侈的,所以最後具體留下多少不好估算。光緒時期還在財政改革的當兒掀起過一波推動皇室經費和行政經費分家的活動,後來也不了了之。

不過,根據溥儀自己的記錄,當時他享有的皇產主要有大面積的皇室土地。清軍入關後,不斷「跑馬圈地」,將大量土地劃為皇室土地。到了溥儀手裡,僅直隸的皇產(不算八旗的)就有約12萬餉(1餉約10畝)。

後來,馮玉祥修改了優待條件,將有關私產的那條改為「清室私產歸清室完全享有,民國政府當為特別保護,其一切公產應歸民國政府所有」,即在之前承諾保護清室私產的基礎上,加上了「公產」歸民國政府所有。可是,連清皇室自己都分不清的公產和私產,民國政府怎麼分辨呢?這次有了明確主意:「公產者如宮城、建築物及歷代至寶,其他各種即屬私產。」可見,這條修改後的條例對溥儀財產的影響其實不大,他私有的皇家土地不算公產,宮中剩下的那些「至寶」在他急匆匆出宮時也沒捎在身上。

為了處理那些土地的租賃與出售,當時民國政府和清皇室專門設置了一個「私產管理處」,兩家坐地分贓,每賣一塊就分一筆錢。土地基數大,這項收入自然也不少。

溥儀可能有多少錢?

知道了溥儀財產的大致來源,不妨再看看他這些財產大概是個什麼數目。

溥儀在宮裡做皇帝的時候,那時的皇宮和之前相比已經很窮了,畢竟他結婚都缺錢,要拿《四庫全書》去賣。但窮只是相對的,溥儀平日裡仍舊可以花3萬大洋「零花錢」買個大鑽石,託人從國外買寵物狗並花費大量的銀子給狗看病,還動不動一開心就賞給獸醫幾個綠玉手串、金戒指、鼻煙壺。

當時收入還不錯的魯迅先生,平均每月收入也僅是250塊大洋,雖然這已經比絕大多數平民百姓的收入高太多太多了。

後來,就在宮中偷盜成風的時候,發生了一場至今都原因未明的大火,燒掉了很多皇室歷代積攢的私財。即便已經被偷出去了很多、倒賣了不少,內務府還是從灰燼里找出了一大堆熔化了的金片。一稱,足足有一萬七千多兩,粗略一換算,價值過億。

從這裡便可管窺皇室私財的實力。溥儀從宮裡運出去的那些珍品,價值應當比這些金片要多。

而關於地產,根據1935年3月土地局出具的《關滿洲皇產之沿革及現狀》報告書,溥儀在遼寧有73萬餘畝地,在吉林已放出的土地有約80萬畝,沒放出的有約100萬畝,還有另一些沒放出的土地未具體測量。

溥儀還有許多林產。據1939年10月奉天陵廟承辦事務處報告,福陵陵域總面積約668公頃,昭陵陵域總面積約212公頃,包含針葉林57公頃、闊葉林80公頃。

除了這些,從一些零碎記載來看,溥儀在天津前日本租界明石街(今山西路)、吉野街(今察哈爾路)有永平里房屋一區,每月有4000餘元的租金收入。他在二區十三號路,也有房屋一區。

再看溥儀居於天津時的開支。由於他在多地設立了辦事處,如「留京辦事處」「陵廟承辦事務處」「駐遼寧辦事處」等,他需要為這些辦事處支付月費、薪俸、飯食。其中,僅北京和東西陵幾處,就有每月1萬5千多元的開支。

而溥儀的生活支出,包括他居住的張園每月200元的租金、員工月薪4000元、婉容與紋繡的月銀1800元、吃飯500餘元、茶房100餘元、購物4000餘元、電費200餘元等等,林林總總每月共有基礎支出1萬多元。其中,購物基本是日常買個鋼琴、收音機、手錶、西裝啥的,像買汽車、買鑽石這些大一點(對溥儀來說確實只是大了「一點」)的開支都沒算在裡面。

這兩萬多元的月支出,只是溥儀開支中的很小一部分,大頭主要花在其收買軍閥、其他勢力上。此類開支,僅是一筆,就能超過北京和天津兩地辦事處每月開支的幾倍。比如當時為了拉攏白俄的謝米諾夫,溥儀曾一次性給了他5萬,後續還定期每次1萬分批次地給。

溥儀來到天津後,確實是一刻也沒消停,鍥而不捨地拉攏各方力量,時刻準備復辟。這些被他拉攏、居住在天津的軍閥們有一個統一的名字——「寓公」。他們是什麼經濟實力呢?據一個不完全統計,作為寓公的71名軍閥官僚所擁有的財產高達6.31億元,超過當時北京政府全年財政收入。其中,資產在2000萬元以上的有10人,張作霖就是個中之一。溥儀當然也與張作霖有交集,還用大量的古玩和現款籠絡過張作霖的部下。根據這些開支與「寓公」們的財產,我們便可對溥儀的財產總數做出些大概的猜測了。

溥儀擁有巨額財富的佐證

由於花銷巨大,溥儀後來將存於天津英租界戈登路的那些珍貴字畫,也拿出一些或送人、或賣了。後來,他一路北上,到長春投奔日軍,做了偽「滿洲國」的所謂「皇帝」,那些從宮裡運出來的、被他賣剩下的文物便被存放在偽皇宮東院圖書館樓的樓下東間(即「小白樓」)。

這時的溥儀仍坐擁著大量財富。1942年1月9日,溥儀的侄子毓崇給溥修寫了一封信,當時溥修正在幫溥儀照看他天津的私產。信里是這樣寫的:「據侄佳二叔謂:『上用瓷器及玉器共計五箱,囑辦通關函,由我叔攜帶來京』。」財大氣粗,瓷器玉器都論箱帶,一帶就是五箱。

靠別人吃飯的日子不會長久。一轉眼,1945年到了。8月8日,偽滿洲國政權覆滅;8月13日,溥儀一行人帶著他的一部分巨額財產南逃至通化縣大栗子溝;8月15日,日本投降。

後來,經與日軍商議,溥儀決定在瀋陽機場候機,與日本軍官們一起去日本。當天中午11點,他走進機場,在休息室里等著起飛。

等著等著,沒等來去日本的飛機,卻迎來了蘇軍飛機震耳欲聾的馬達聲。溥儀目睹著飛機慢慢著陸,蘇聯士兵走下飛機,徑直來到他們面前,當場繳了日本軍隊的械。

溥儀接下來的5年,將以戰犯的身份在蘇聯度過。其他留在大栗子溝的人所攜帶的文物,絕大部分被交給了東北民主聯軍的代表。他在蘇聯待得還算舒服,於是又想留在蘇聯。

不過,他沒能如願,還是離開了蘇聯。

1950年7月31日,押送偽滿戰犯的列車開抵綏芬河車站,溥儀回到中國。

從天津到長春,再從長春到瀋陽,又從瀋陽到蘇聯,溥儀手裡的珍寶是一路走、一路丟。即便如此,據蘇聯內務部的文件記載,蘇聯移交過來的珍寶中有一部分是溥儀的,一個小木箱裡裝著漢白玉、水晶小鬧鐘等精緻的珠寶,價值共計47.3萬盧布。對於溥儀而言,剩下這點財產顯然太少了,連當時參與交接的外事局幹部都在想,靠這點東西,不管是去日本還是流亡歐洲,他能支撐幾天?

而之前那個在夾層里藏了珠寶的黑皮箱,在溥儀回國入獄登記時並未被察覺有何異樣。後來,曾經幫他藏寶貝的侄子毓嵒揭發告密,溥儀才主動將這些文物交給了撫順戰犯管理所。

當年撫順戰犯管理所的工作人員回憶稱,溥儀攜帶的珍寶中,有珠寶、表和其他稀有珍品,其中有像雞蛋黃那麼大的珍珠、瑪瑙、鑽石、藍寶石、綠玉等等,也有各國王公貴人進貢給清廷的懷表。有一隻懷表特別精緻,形狀似「蟬」,兩隻翅膀上嵌有130多顆鑽石;輕輕觸動表的尾部,兩隻蟬翼便向兩旁打開,露出指針。

懷表再精緻,溥儀也要告別它們了,同樣還要告別侍奉了自己整個前半生的「家裡人」,他將在撫順度過自己人生中最「樸素」的10年。

1959年12月4日,撫順戰犯管理所俱樂部大廳的講台上,有個聲音念道: 「遵照一九五九年九月十七日中華人民共和國主席特赦令,本院對在押的偽滿洲國戰爭罪犯愛新覺羅·溥儀進行了審查。罪犯愛新覺羅·溥儀,男性,五十四歲,滿族,北京市人。該犯關押已經滿十年,在關押期間,經過勞動改造和思想教育,已經有確實改惡從善的表現,符合特赦令第一條的規定,予以釋放。」 那天,溥儀被特赦了。5日後,他回到了北京。又過了2個月,他走進了故宮。

溥儀看到故宮中重新陳列的文物,發現經過多段歷史浩劫,殘存下來的寥寥無幾。當時這些文物在他們眼中,都是屬於自家皇室的私財。看著看著,一張古畫映入了他的眼帘——那正是他曾經和溥傑盜運出宮的《清明上河圖》。

這張畫就是日軍投降那年被溥儀留在小白樓的文物之一,在哄搶中流落民間,接著被截獲於通化,存於東北博物館,後來撥交北京故宮博物院。而今站在這幅畫前的溥儀,是一個北京市民,也是植物園的一名普通勞動者。

參考文獻:

(後晉)劉昫等撰. 舊唐書[M]. 北京:中華書局, 1975

(唐)杜佑撰. 通典[M]. 杭州:浙江古籍出版社, 2007.09.

(元)馬端臨撰. 文獻通考[M]. 商務印書館, 1936.

(元)脫脫等撰. 宋史[M]. 北京:中華書局, 1977.11

(清)張廷玉等撰. 明史[M]. 北京:中華書局, 2003.

(本文系「國家人文歷史」獨家稿件,作者:北辰。)