孩子「窩裡橫,外面慫」,往往是家長犯了4個錯,早點改正還來得及

01

小美帶著她7歲的兒子去好友家玩耍,沒過多久,兒子就紅著眼眶跑了過來,滿臉的委屈。小美見狀,趕緊問他發生了什麼事,兒子含著淚說自己的玩具被搶走了。

小美聽後笑著對他說:「你在家可從來沒這麼委屈啊,跟爸爸媽媽頂嘴的時候可是一點都不含糊,怎麼一出門就不敢說話了呢?」

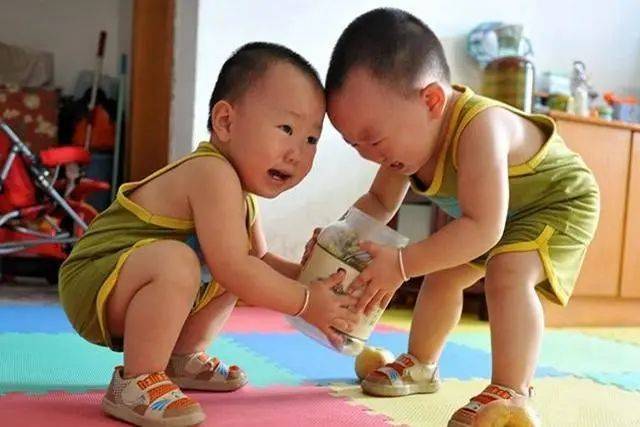

很多家長可能也遇到過類似的情況,孩子在家中總是表現得很強勢,甚至有些霸道,但在外面與其他孩子相處時卻顯得膽小、退縮。這其實就是一種典型的「家裡橫,外面慫」的表現。

在家中,孩子像個「小霸王」,但一到外面卻被其他孩子欺負,連反抗的勇氣都沒有。看到這樣的情況,父母往往會感到心疼,擔心孩子在外面會吃虧。

那麼,為什麼孩子會出現這樣的性格呢?其實,這往往與家長的教育方式密切相關。接下來,我們來看一看這四件事,看看你是否也曾經做過呢?

02

孩子「窩裡橫,外面慫」,不外乎這4點原因,家長現在糾正還不晚

家長過度寵愛

現在很多家長都非常寵溺孩子,他們不想讓孩子受一點苦,受一點委屈,所以在家裡對孩子的要求幾乎是無條件滿足。

孩子想要什麼,家長就會盡力滿足;孩子不高興,家長便竭盡所能哄他開心。長期在這樣過度保護和溺愛的環境下成長,孩子自然而然地會覺得自己是家中的中心人物,凡事都應圍繞自己轉。

於是,他們在家裡表現得特別「橫」,不懂得尊重他人和分享。然而,一旦他們離開這個熟悉的環境,來到一個陌生的、沒有家長無條件支持的社交場合,他們就會顯得手足無措,不知道如何應對。

因為在外面,別人不會像父母一樣對他們言聽計從,這種巨大反差讓孩子感到無助,於是他們選擇忍氣吞聲、不敢反抗。

家長應該明白,適當的寵愛是可以的,但溺愛則是有害的。

孩子需要通過一定的挫折和不滿來學會適應環境,懂得如何與他人相處。如果家長一味地縱容,只會讓孩子失去應有的獨立性和抗挫能力。

交際能力差

生活中,很多家長由於擔心外界環境的複雜性和安全問題,不願讓孩子經常外出玩耍,寧願讓他們待在家裡看電視、玩玩具,或者沉迷於電子產品中。

然而,這種封閉式的養育方式往往會導致孩子的社交能力嚴重滯後。在與其他孩子相處時,他們缺乏應有的溝通技巧和處理衝突的能力。

一旦在外遇到問題,孩子可能會選擇通過哭泣或者退縮來應對,因為他們不知道還有其他方式可以表達自己或解決問題。

家長要意識到,社交能力是孩子未來適應社會的重要技能之一。與同齡人相處,學會分享、妥協、解決衝突等,是孩子成長過程中不可或缺的經驗。

因此,家長應該多帶孩子出去接觸不同的人和環境,幫助他們建立起豐富的社交網絡。這樣,孩子不僅可以在與他人互動中學會如何處理問題,也能逐漸建立起自信,不再畏懼外界的挑戰。

受父母性格影響

孩子是父母的鏡子,父母的行為和性格往往會深深影響到孩子。如果父母在家中常常對彼此發脾氣、大吵大鬧,但在外面對他人時卻表現得格外順從、膽怯,這種雙重標準的行為模式很容易被孩子模仿。

孩子敏感且擅於觀察,他們會學會在家裡如何放肆,但在外面則表現出懦弱、不敢反抗的行為。

因此,家長在教育孩子時,首先要做的就是成為孩子的榜樣。你希望孩子擁有怎樣的性格和行為習慣,你自己就要以身作則。

例如,如果你希望孩子在遇到衝突時能夠冷靜處理,而不是哭鬧或逃避,那麼你在日常生活中也應該以理性和冷靜的態度來面對問題。通過潛移默化的影響,孩子會逐漸養成積極、正向的性格特徵。

弱化孩子形象

有些家長喜歡打扮孩子,無論男孩還是女孩,都會按照自己心中的「理想形象」去塑造。尤其是一些家長希望自己有一個女兒,但生下的是男孩,於是便把兒子當作「女兒」來養,甚至在外形和言行上都偏向女性化。

長期下去,孩子的性別認同感會變得模糊,尤其是男孩,可能會因此缺乏自信和陽剛之氣。在外界的壓力下,他們可能會表現得更加懦弱,不敢去維護自己的權益。

每個孩子都是獨特的,家長應該尊重孩子的性別認同,幫助他們建立正確的性別意識。

男孩需要培養獨立、勇敢和擔當的品質,而女孩也同樣需要自信和堅強。

家長在日常生活中應給予孩子足夠的尊重和自由,讓他們按照自己的性別特點和個性特徵發展,而不是用家長的喜好來限制和塑造他們的成長。

果媽寄語

「窩裡橫,外面慫」的性格問題並非孩子天生具備,而是在成長過程中受到家長行為和家庭環境的影響形成的。家長的過度溺愛、限制孩子的社交、自己的性格問題以及忽視孩子性別認同等行為,都會導致孩子在家裡表現出強勢、在外面卻怯懦的現象。

要解決這一問題,家長首先要從自身做起,給孩子樹立一個好的榜樣,同時幫助孩子培養社交能力,建立正確的性別認同感。這樣,孩子才能在家外家內都表現得自信、獨立,不再成為那個「窩裡橫,外面慫」的孩子。

圖源網絡|侵刪

作者簡介:果媽,家庭教育指導師,專注分享育兒知識、親子教育經驗、婚姻家庭感悟,歡迎關注。