恭喜,又一部國產良心劇爆了

國產劇中,年代劇一直是個特殊的存在。

它不僅僅是對某個時代的回溯,更承載了幾代人集體記憶中的成長因子。

近年來,年代劇經歷了一波小高潮。

《父母愛情》《大江大河》《人世間》等劇集掀起了觀眾的懷舊熱潮。

它們通過時間的剪影、歷史的變遷與生活的微妙刻畫,讓觀眾仿佛回到了那個簡單而真實的舊日時光。

最近,有一部新出的年代劇迅速引發熱議。

故事背景設置在70年代末,蘇州棉紡廠 家屬區的一條小巷裡。

講述了莊家與林家兩戶人家、 兩代人在時代浪潮下的生活變遷。

一開播就拿下收視冠軍;

有人甚至直呼,中國版《請回答1988》終於被拍出來了。

但魚叔覺得,這不是 「1988」,而是獨屬於中國人的 「小巷人家 」。

《小巷人家》

在中國的老街小巷中,鄰里不止是空間概念,更是一種流傳已久的生活方式。

為了還原出這種極具溫度的 「中式小巷文化」,這部劇可謂 下足了功夫。

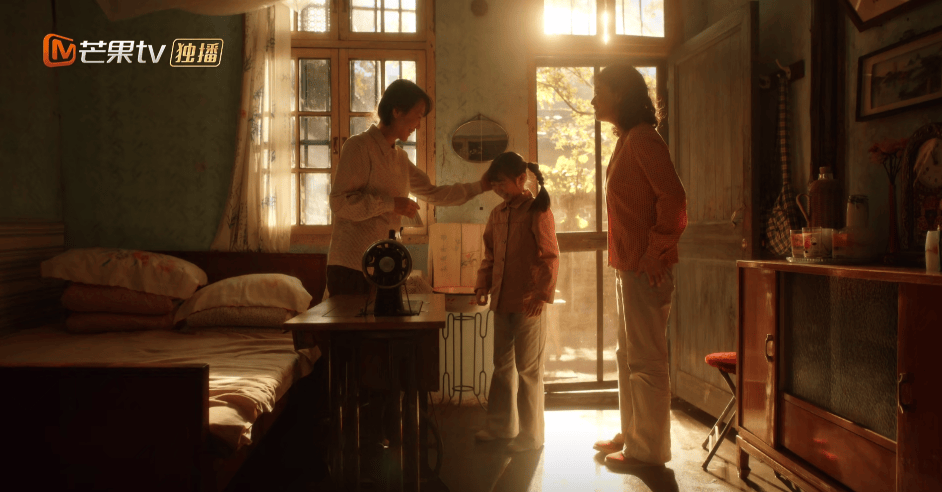

在質感上細節拉滿。

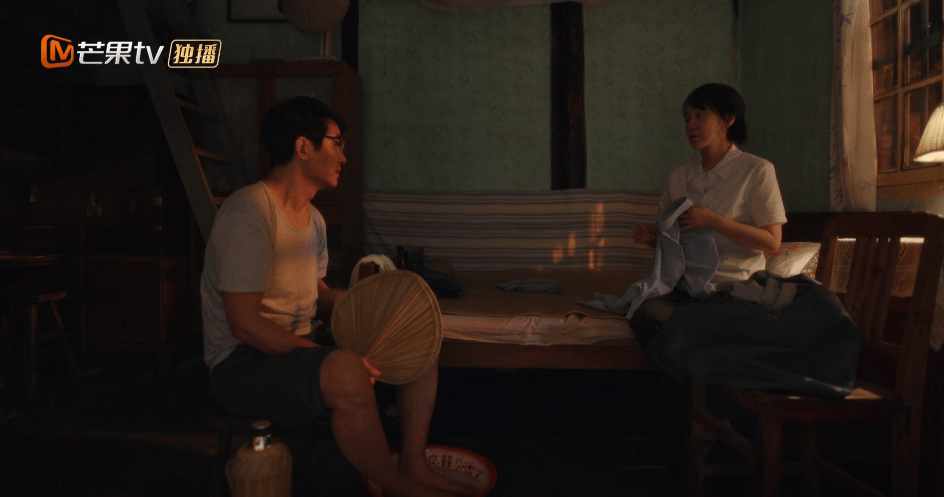

無論是家中的瓷盆、 蒲扇、縫紉機這樣的物境;

還是憑票排隊、三輪車送嫁、鄰里圍坐看電視這樣的情境,都讓人仿佛置身於那個年代。

就連小小的細節,像黃玲幹活時擋灰的帽子,都是實打實的棉紡廠特別款。

這種沉浸式的觀劇體驗,讓人仿佛穿越回了那段時光。

之所以有人說這是國產版1988,正是因為這部劇時代氛圍濃厚。

與此同時,又刻畫出一份相當動人的鄰里情。

不過,魚叔不覺得 它是任何的國產版XXX,它就是中國人自己的專屬獨家「小巷」。

這裡的小巷,有獨特的中式院落環境。

這裡的小巷情,有獨特的中式情感表達。

咱們那個年代的鄰居,是真的「比鄰而居」。

棉紡廠分房,莊家與林家分到了一條巷,一個院。

兩家的孩子一出門,轉彎就到另一戶,「串門」從未如此具象。

兩家就隔一道牆,一家聲音大了,另一家聽得一清二楚。

這就意味著,誰家一吵架,另一家當即聽直播。

好事壞事,兩家也很難不通氣。

說白了,中式鄰里關係在位置和情分上都更近。

互幫互襯,這種近在咫尺的距離,才是中國人對鄰里的理解。

在《小巷人家》里,莊家與林家的故事尤為鮮明。

莊家是典型的中式家庭,溫和隱忍。

丈夫莊超英(郭曉冬 飾)是個熱心但好面子的高中教師。

好事緊著外人,吃苦全給自家。

妻子黃玲(閆妮 飾)則是一個操持家務、堅韌善良的中年婦女。

她需要應對丈夫的大男子主義、迂腐的愚孝觀念。

但好在丈夫對一雙兒女的教育極其上心,莊圖南和莊筱婷也優秀懂事,日子也算過得有盼頭。

相反,林家則充滿現代感的潑辣奮進。

妻子宋瑩(蔣欣 飾)是有名的潑辣刺頭,吃虧的事一件不幹;

丈夫林武峰(李光潔 飾)表面溫和,實則配合妻子暗中使勁。

兒子林棟哲更是調皮搗蛋的鬼靈精,宋瑩鬧事的小幫手。

林家分的房子,就是仨人一同出力折騰到手的。

一家人的生活就像街訪說的,「刺頭有勇,刺頭男人有謀,刺頭兒子還會打配合,一家子刺頭惹不得」。

兩家性格截然不同, 本以為會激化矛盾,誰知意外合拍,在生活中建立起了深厚的情誼。

莊家無私幫助林家調皮的孩子學習。

又是免費補習,又是督促上學。

使得原本的差生,成績竟然好到跳了一級,連老師都忍不住刮目相看 。

林家則在莊家夫妻爭吵時主動幫忙調解。

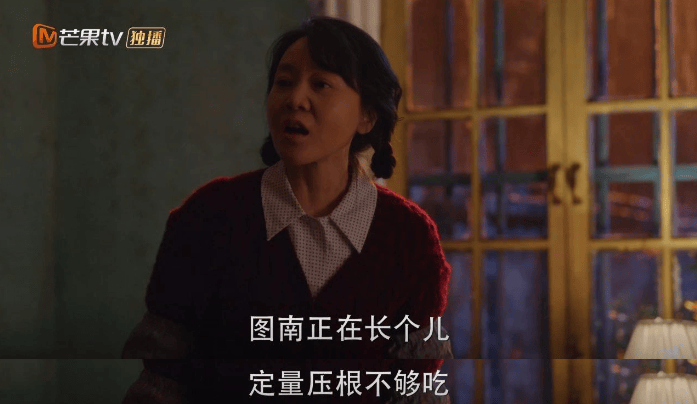

有次,莊超英 不顧家裡糧票不夠,想把弟弟家的倆兒子接來過寒假。

黃玲為了自己孩子能吃飽堅決不同意,一氣回了娘家。

多虧了林家夫妻巧妙搭台唱戲,將莊超英勸服。

兩家和諧互補,在細碎的生活小事裡成就信任,釀就溫情。

這本質上與當時的時代氛圍,與樸素的環境與人心相關。

不客套,真相幫,縱使家家不一樣,但人的善良類似。

這成就了獨特的中式小巷文化,也成就了這部劇獨特的看點和吸引力。

那時的樓房少見,通訊不便,家家戶戶挨得很近,人情味也更濃。

無論是彼此幫忙借柴借米,還是照看孩子、互相勸解,那種簡單卻深厚的情感讓人難以忘懷。

《小巷人家》讓魚叔感到驚喜的,不僅是其年代質感的高度還原,更在於它的輕快畫風。

與許多年代劇動輒描繪貧窮、苦難的沉重不同,這部劇用樂觀、溫情和各種小笑點,融化了生活的艱辛,展現出那個年代獨屬於中國人的永遠向上走的精氣神。

就拿莊林兩家在院子裡合種蛇瓜來說。

本質上是條件艱苦為了省錢,但劇情卻被拍得異常有趣。

剛開始時,大家都對種蛇瓜充滿熱情,想著省下來的錢就笑得合不攏嘴。

可當蛇瓜成了頓頓必備,餐桌上的喜笑顏開很快轉為 「懷疑人生 」。

尤其是宋瑩,最終在院子裡大喊: 「現在看見蛇瓜就想吐! 」

這種幽默不僅反映了物資匱乏下的困境,也捕捉到了一種苦中作樂的生存智慧。

更具笑點的情節是,林家兒子林棟哲為了 「孝順 」母親,將家裡的蛇瓜摘下來帶到學校,不巧成了嚇唬女同學的 「武器 」。

結果宋瑩被校方叫去訓話,可謂 「里外里因為蛇瓜吃了不少苦頭 」。

雖然畫風輕鬆,但並不迴避生活中的不易。

種蛇瓜的初衷是為了填飽肚子。

三班倒的工作辛苦而繁重,凍瘡未愈的手還得為了多賺五毛錢繼續幹活。

兩家分到的房子離公廁遠,晚上又黑,孩子們常常要結伴上廁所,這樣的生活也衍生出了孩子們純真清澈的友誼,讓小巷生活顯得更加動人。

劇集中的種種苦澀細節,卻都用樂觀的態度呈現。

隨著八十年代的到來,生活不再是困苦的無解之題,而是帶著期盼與希望的一種昂揚向上。

恢復高考、中美建交、個體經濟崛起,再到改革開放……劇中的人物和時代一起向前走,充滿著希望與奮鬥的力量。

一句句看似不起眼的台詞,卻在劇情中發酵,慢慢鋪陳出兩家人充滿溫度的生活。

他們雖過著苦日子,卻始終有盼頭。

就像鏡頭下,金色的陽光常常透過窗子灑進屋內,也照在人物的臉上,映襯著那段舊時光的溫暖和彼時人們心中的希望。

除了鄰里情,《小巷人家》對女性友誼的刻畫也很有看頭。

其實說女性友誼也不準確。

而是獨屬於中國女性間在時代語境下的惺惺相惜。

這是國產劇中少見的「中式女性情感」。

最動人的部分莫過於劇中兩位女主角的表現:閆妮和蔣欣。

內娛兩大神劇《甄嬛傳》《武林外傳》的靈魂人物終於碰頭。

她們用細膩的表演詮釋了黃玲和宋瑩之間的情感,實在太好嗑了。

同為母親,二人最懂彼此在育兒上的困境。

宋瑩因忙於工作而陪伴孩子時間太少,黃玲一眼看穿她看似堅強的外表下的愧疚與心酸。

黃玲心疼兒子每天上學路上的奔波,宋瑩便悄悄將買電視機的錢借給她,讓她為兒子買輛自行車。

丈夫都不曾關懷的心事,被鄰家姐妹悉數看在眼裡。

她們默契地知道彼此最在意的東西。

任何時候一人有了難處,另一人先護住的就是對方的孩子。

不僅是母親,她們還是兒媳、妻子,剝去這些身份的外殼,她們依然能體會到彼此的獨立女性的掙扎。

黃玲從未稱宋瑩為 「刺頭 」,她反而欽佩宋瑩為生活敢於出頭的勇氣。

宋瑩也知道黃玲總是把精力花在家人身上,手藝再好也不捨得為自己做件新衣服。

宋瑩常提醒她要多愛自己,還會幫忙攢錢、帶她下館子,用各種方式關心她。

這種關切不僅溫暖了她們的日常,也讓觀眾在一個個小細節中感受到女性間的珍貴情誼。

在這樣默契的相處中,被理解的眼淚和被分享的笑聲,貫穿著整個小巷的日常。

黃玲和宋瑩的情誼也延展到了巷子裡的每一個角落。

她們為沒媽的鄰家女孩縫製胸衣,為筱婷單獨過生日,還特別為她安排一個獨立的房間。

這樣的細微之處,帶著溫柔和體貼,也成為了小巷裡人情味最動人的一部分。

可以說,兩家的鄰里情很大程度上建立在這兩位女性的友誼之上,而這份友誼也讓兩家人之間的聯繫更加緊密。

它不僅支撐著劇情的發展,更讓觀眾看到了中式鄰里關係的溫暖。

劇中有很多兩家人一同吃飯的場景:出差歸來、孩子升學、逢年過節,飯桌上總是熱氣騰騰。

兩家人隨意走動,孩子們在一旁玩鬧,靜靜看著這一切,生活也就有了具體的形狀。

仿佛時光停滯在那些轉角邂逅和閒談喜事的日常中。

這些細膩的呈現,讓生活變得鮮活而真實。

這正是《小巷人家》的魅力所在——穿越時空,觸摸生活的本真。

它讓人從過去的溫情與真摯中 愈發珍惜當下,嘗試找回人與人之間最本真的感情連結。

年代已逝,人情未變。

小巷雖蜿蜒,卻依舊能在記憶中留存溫暖。

全文完。

如果覺得不錯,就隨手點個「贊」和「在看」吧。