抱歉,請國產片別再用「少兒不宜」營銷

從去年開始,國產片頻頻拿「尺度」二字說事兒。

要麼是在預告片中打碼。

要麼是乾脆寫明「少兒不宜」。

但真等看了,也就那麼回事兒。

這兩天又有一部主打尺度炸裂的新片上映了。

不過,比起之前那些雷聲大雨點小的電影。

這次倒是真刀實槍來了一回。

正片給的一點不比預告片里的少,甚至還要更多。

有人看完後還是會發出疑問:

國內允許尺度這麼大了嗎?

魚叔也是第一時間就去感受了一下,看完後有太多話要說。

關於尺度,但不只是尺度——

《默殺》

雖然是暑期檔的第一槍,但《默殺》不算是真正意義上的新片了。

本片的導演是柯汶利。

大家基本上都是通過《誤殺》認識他的。

但其實《默殺》才是他的第一部電影長片。

只不過,這部處女長片一直沒機會上映。

直到前年才得以在釜山電影節上亮相,去年又被選入上海國際電影節,小小火了一把。

也是因為生猛的尺度和話題。

一年時間過去,終於要上映了。

可定睛一看,演員大換血。

沒錯,咱們現在看到的《默殺》是一次徹徹底底的重拍。

因為原版電影中的男主演黃健瑋被爆各種性醜聞,導致影片不能走上大銀幕。

但柯汶利希望能夠有更多的人看到這個故事,於是決定換血重拍。

當然,也有不少聲音說是為了能夠在內地上映,所以要調整電影的尺度。

原版尺度究竟如何先不提,咱就說說現在能看到的這版,是真的刺激。

各種血腥暴力的場景,大剌剌地放在觀眾面前。

大鐵錘哐哐砸頭。

剪刀刺穿大動脈汩汩噴血。

天降屍體,雙目對視。

除了這些殺戮鏡頭,本片的尺度還體現在對校園暴力的展現上。

故事的主場景,發生在境外的一所教會女子學校里。

小彤(王聖迪飾)是一個無法說話的女孩。

之前她在特殊班裡上課,後來轉到了普通班級。

但是,普通班級的同學並不都是友好的。

小彤遭受了以校長女兒為首的四名女同學的霸凌。

她們先是將小彤帶到雜物間。

用膠水把她「封印」在牆上,就連頭髮和嘴巴也不放過。

一邊用惡毒的語言中傷小彤,一邊對她進行身體上的暴力傷害。

但比起惠君(徐嬌飾)來說,這些已經是小意思了。

惠君是小彤在特殊班的好朋友。

因為天生的智力缺陷,她更早地成為了那四名女孩的玩物。

在惠君生日那天,四人強行將帶刺的花環戴在了她的頭上,扎得她滿臉是血。

之後,她們剪下惠君的頭髮放入水中,逼她喝下。

過程中,四名施暴者始終喜笑顏開,嬉鬧著用手機記錄下自己的「遊戲」,清脆的笑聲殘忍到極致。

如此直觀的暴力現場,不僅挑戰著觀眾的生理極限,也不斷衝擊著情緒邊緣線。

內地院線能出現這樣的尺度,確實少見。

正因此,也有不少人對本片給出不小的稱讚。

但。

面對這樣的觀點,魚叔倒有些疑惑:

什麼時候「尺度」成為評判一部電影的好壞標準了?

大尺度就等於好電影嗎?

恰恰相反,電影中有不少暴力/恐怖鏡頭根本沒有出現的必要。

既沒能有效推進劇情,也與主題表達毫無關係。

甚至有時候,還極大影響了觀影體驗,讓人感到純純的生理不適。

故事其實很簡單。

一個學校在短時間內接二連三死了四名學生,正好是那四名霸凌者。

老師和學生都反映,學校最近總是出現一個身穿雨衣的神秘人,暗中窺探偷拍學生。

明顯地,尋找兇手是故事的主線。

但,兇手是誰太明顯了。

電影早早地就告訴我們,校工林再福(王傳君飾)的女兒在一年前意外死亡。

那一刻,兇手就已經呼之欲出了。

動機也十分直觀:

霸凌者被殺,自然是因為遭到復仇。

於是,作為一部懸疑片,影片根本毫無懸念可言。

再加上,死者是霸凌者,且一開始就向大家展示了其霸凌的殘忍程度。

所以,觀眾對死者基本毫無同情可言,以至於並不在乎能否抓到兇手。

為了增加可看性,就只能往視覺上加碼。

可是,這樣就會出現為了尺度而尺度的問題。

動不動就亂砍亂砸,仿佛人人都是瘋批。

有些畫面還是純粹噁心人的存在。

像是電影中有一段關於未成年人性侵的劇情。

9歲的小彤被自己繼父傷害了。

鏡頭專門特寫了一下小女孩兩腿之間被血染紅的衣服。

有這個必要嗎?

影片的重新選角也堪稱一場災難。

表面上看,好像演技都還不錯。

但放在一起,畫風實在是過於割裂。

王傳君、張鈞甯、蔡明、吳鎮宇……天南海北的演員聚集在馬來西亞的某處。

普通話、台灣腔、京片子、粵語、馬來語……各說各的,聽感極其怪異。

與混亂的語言系統適配的,是這些演員們各自為營的表演體系。

這邊,張鈞甯飾演的小彤母親因為女兒的失蹤精神高度敏感,整個人也是灰頭土臉的,濃濃的台灣犯罪片的氣息。

那邊,吳鎮宇叼著煙,皺著眉,操著粵語,演著香港警匪片中吊兒郎當的阿SIR。

突然,精緻版的「閒人馬大姐」殺了出來。

蔡明的整個表演風格,放在這部犯罪片里,簡直令人尷尬到腳趾扣地。

她一張口,瞬間成了春晚小品,直接把全場觀眾逗樂了。

什麼懸疑驚悚,什麼緊張氛圍,通通一掃而光。

此外,影片里還有各種各樣的情節漏洞和邏輯bug。

看上去就像是不同情境的短視頻,毫無關聯地拼湊在一起。

只是向觀眾砸來各種獵奇的尺度,卻沒有打造多少高質量的觀賞性。

以上提到的所有,都還不是核心問題。

本片最大的毛病,實際上是主題割裂,一盤散沙。

雖然導演一直在強調,本片探討的是:

沉默也會殺人。

電影中也到處可見相關的暗示。

例如小彤在被霸凌時,有不少學生甚至工作人員都撞見了施暴現場,但最終都選擇迴避離開。

例如惠君在被霸凌致死時,現場也有目擊者,但他最終還是說惠君是自殺身亡。

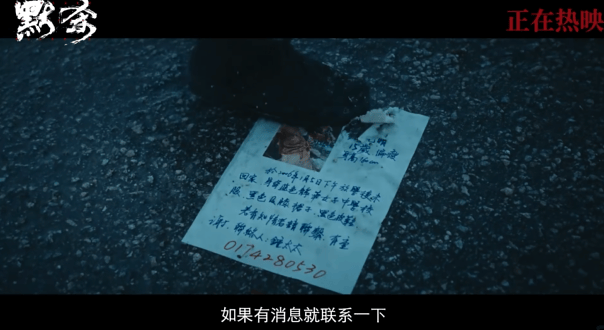

還有失蹤女學生的媽媽在大雨中發尋人啟事,但幾乎所有人都是冷漠無視。

這些情節看起來好像十分切題,但實際上只是一種「看圖說話」而已。

因為這些內容只是某一個社會議題的切片而已。

無論是校園暴力、家暴、還是性侵與偷拍,這些事件的成因、背後指涉的社會問題都各不相同。

你不能簡單用一個「沉默」就將其全部放在一起討論。

可本片卻偏偏把這些所有問題都包羅起來,一股腦丟給你看。

但即便放在一起,電影也並沒有做深度的討論,更沒有形成有機的整體。

只是強調其中充滿痛感的畫面,宛如一場獵奇案件的展示報道,讓你根本搞不懂電影主題到底想要表達什麼。

實際上,電影中所有一切的起源是霸凌。

一般情況下,這樣的題材會從兩個角度來探討。

一是霸凌者為何成為霸凌者。

二是被害者之痛,及他者的沉默產生的二次傷害。

《黑暗榮耀》就將這兩個方面拍得十分觸動人心。

但本片的走向,完全是錯位的。

它既沒有對施暴者的心理進行深究,去探索她們為何施暴。

只是讓她們成為一種純粹的惡的符號。

同時也沒有對沉默的他者進行深度剖析,只是簡單進行了展示。

本片幾乎用盡所有的筆墨,去展現被害者的悲慘。

甚至還加入了很多條與霸凌問題毫無關係的情節線。

比如,小彤可以算是影片中最慘的角色之一。

小時候遭受過繼父的性侵,也因此產生了說話障礙,性格也有所改變。

長大後,不僅在學校里遭到霸凌,在家裡也遭到母親的家暴虐待。

為什麼電影一味地在受害者身上,疊加暴力侵害,卻沒有詰問施暴者的惡之來源?

這事實上就是將問題本末倒置了。

電影將暴力產生的原因完全簡單粗暴地歸結為原生家庭的扭曲與階級落差。

我會被打,是因為我慘我卑微。

我不能發聲,是因為我是弱勢的一方。

於是,我們只能看到被害者一邊反抗上位者,一邊還要自相殘殺。

到了最後,受害者們互相殺了個血肉模糊,而真正施害者只是在新聞背景音中被輕描淡寫的一筆帶過。

更要命的是,很多人根本意識不到這一問題所在。

因為他們被尺度狂歡不斷地麻痹大腦。

最終在導演精心設計的小彤「白切黑」的反轉戲碼中硬生生達到顱內高潮。

如今網上出現不少與原片對比得出的結論。

其中不乏覺得現在這版能夠用這樣的尺度上映已經很不錯了。

原版故事究竟如何我們暫且看不到。

但我實在不想用一種可能的想像為這部電影找各種理由。

因為在某種意義上,這何嘗不也是一場默殺呢?

全文完。

如果覺得不錯,就隨後點個「贊」和「在看」吧。

助理編輯:旺達的托馬斯