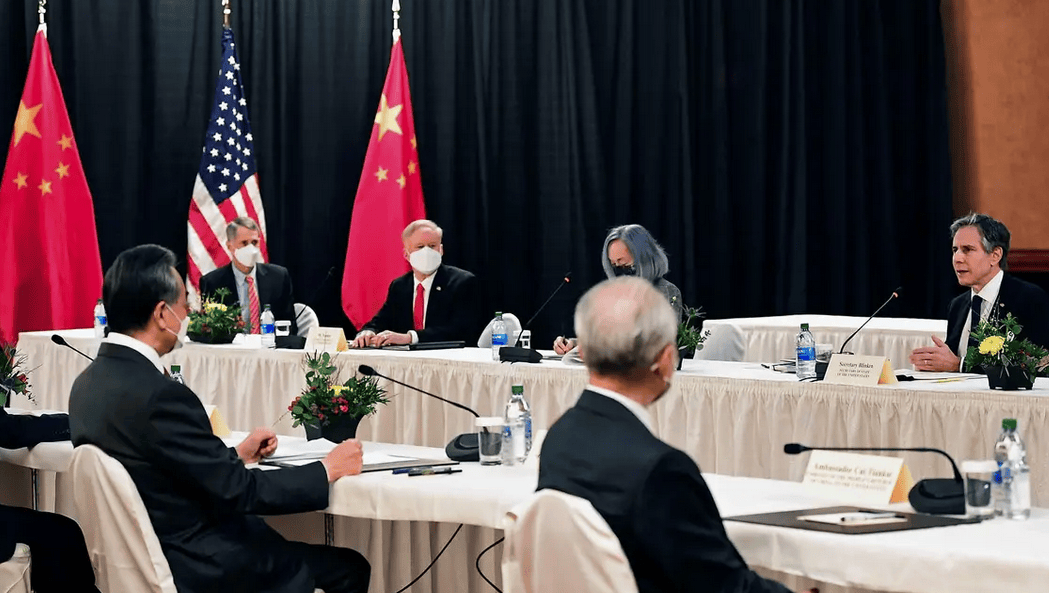

中美經濟工作組會議歷經六輪談判,目前終於迎來了尾聲,且取得了兩項重要進展。今年民主黨在選舉中能否保住總統席位已經是不確定事件,中美兩國提前進行了經濟問題談判,以保證美國不會在未來對華有「大動作」。美媒認為談判說白了就是民主黨利用他們僅存的影響力,和中國達成一些共識,防止未來中美關係出現大的動盪,尤其是特朗普如果上台後對中國進行「拆台」的行動,必須要有保障。

但現在的談判非常艱難,因為中美雙方的共同利益點不少,美國卻不願意「讓步」給中國,他們仍然想主動遏制中國崛起。總結來看,之前五輪的中美談判,美國都對華提出要求,但中國對美國制裁、管制等問題不滿時,美方態度堅決不想有所改變。正因為如此,談判始終都是進展不大,正如美國媒體所形容的一樣:中美早已經不是過去「蜜月期」的關係了,現在無疑是在石頭縫裡尋找土壤,雙方談判不容樂觀。

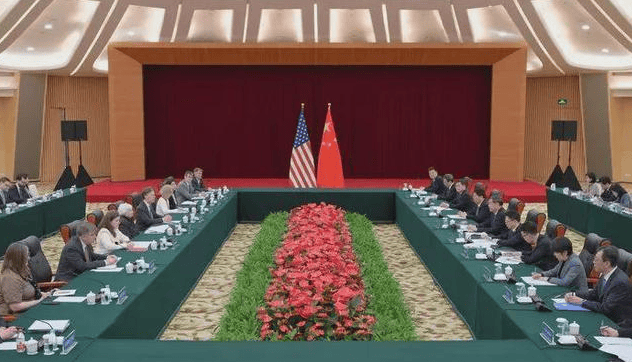

第六輪中美經濟工作組談判也剛剛在華盛頓結束,中美媒體都高度關注這次談判。消息人士發現,中國和美國這次新聞稿有了不一樣的表態,其中提及中美已經進行了深入、務實、建設性的溝通,美國主要關注的是所謂的「中國生產過剩」等問題,中國對美方涉俄制裁等環節表達了不滿,這方面看起來沒有達成共識。實際上並不意外,因為美國一開始就沒有想著對華政策鬆綁,這是拜登政府的主流政策不太會改變。

會議達成的成就之一是中國和美國同意就「應對全球性挑戰、包括共同合作幫助低收入國家應對流動性挑戰」這個話題深入探討,這表明了中美之間對於全球小國的利益點高度一致。中國需要發展中國家來擴充市場,需要團結第三世界國家來應對西方的話語權和封堵;美國則需要拉攏低收入國家來增加影響力,他們對亞、非、拉市場的投資也在與日俱增,現在中美兩國在這方面利益至少是一致的。

其二在於中美談判結束後,美國財長耶倫和中國副財長進行了會晤,這是一個非常積極的信號,也預示了中美很可能會有下次「建設性談判」。美國財長耶倫早些時候已經表示自己會有訪華行程,相對來說他更有希望為中國帶來「固定政策」。雖然六輪談判達成的成果寥寥,但總算是在最後一刻有很關鍵的進度了,這對於在目前環境中的中美兩國來說,都是一個非常不錯的結局,期待拜登下台之前還能有更多的話題和切入點可以討論。