野豬致14個物種滅絕,672種生物瀕危!野豬如何改變全球生態格局?

海濕·引言:

地球正在經歷一場生物大滅絕,而且速度比以前快了1000倍,甚至未來可能還會更快。為什麼物種滅絕的速度這麼快呢?有很多原因,其中一個很重要的原因就是外來物種入侵。這些外來物種就像闖入別人家的不速之客,它們會搶奪本地物種的食物、棲息地,甚至還會傳播疾病,導致本地物種數量減少,甚至滅絕。對於許多地方來說,野豬就是這樣一個「外來入侵者」。雖然大家都知道野豬對生態系統有很大的影響,但是我們對它到底有多大的危害,破壞了哪些物種,以及哪些地區和物種最容易受到傷害,這些問題還沒有一個非常清楚的答案。

近日,野豬頻登我國媒體報刊頭條。在南京,一頭野豬侵入高鐵聯絡線,與通過列車相撞引發設備故障,造成部分列車晚點以及隨車機械師排查檢修時不幸被其他列車撞擊身亡的悲劇。不過,對於野豬是否需要控制、以及如何控制、「度」與邊界在哪兒,眾說紛紜。「海洋與濕地」(OceanWetlands)小編注意到一篇2021年發表的學術文章,該文提供了一個新的視角和一些新的數據。雖然這一全球視野對於當下的「野豬之辯」未必有參考價值,特別是我國本來就是野豬的原棲息地的情況下。請注意,該文作者是長期身處夏威夷小島嶼的科學家。但,為助力野生動物管理、並供我國學者了解有關研究動態信息,編譯分享信息如下,供感興趣的讀者們參閱。

本文約9700字,閱讀約18分鐘

2021年,夏威夷大學馬諾阿分校的研究團隊在國際知名期刊《科學報告》(Scientific Reports)期刊上發表了一項重要研究,深入探討了全球野豬(拉丁學名:Sus scrofa)對陸地生物多樣性的廣泛影響。這項研究依託世界自然保護聯盟(IUCN)的瀕危物種紅色名錄的數據,旨在量化野豬這一入侵物種在其原生地與非原生分布區的生態影響,並通過科學評估揭示野豬的全球威脅。這項研究表明,野豬的破壞力顯著,對多個瀕危物種構成廣泛威脅,甚至已導致一些物種的滅絕。

野豬(拉丁學名:Sus scrofa)體型粗壯,頭大耳長,鼻子靈敏,身體覆蓋著粗硬的鬃毛,顏色多為灰褐色或黑色。雄性野豬通常比雌性更大些,獠牙也更長一些。圖源:pixabay

野豬憑藉其極強的適應性和擴散能力,已被列為「全球最具威脅的100種外來入侵物種」之一。作為雜食性動物,野豬既是兇猛的掠食者,同時也具備強大的植食能力,這使得它們在全球範圍內的生態破壞力遠超其他入侵物種。研究顯示,在許多島嶼和大陸生態系統中,野豬會捕食各種脊椎動物、和無脊椎動物,破壞植物種群,甚至影響鳥類的巢穴。此外,其獨特的覓食和挖掘行為會對環境結構造成顯著改變。這些「翻地」行為往往導致棲息地的表層植被和土壤被擾動,間接影響其他依賴於原始環境的物種。由於這些行為具有「生態工程」作用,野豬不僅通過直接捕食和植食影響本地物種,還通過改變生態環境進一步削弱了棲息地的整體穩定性。

通過對《IUCN瀕危物種紅色名錄》的分析,該研究團隊發現全球共有672個物種因野豬的擴散受到嚴重威脅,遍布54個國家。尤其值得關注的是,其中14個物種已因野豬的直接影響而滅絕。這些物種中,大多數被列為極危(critically endangered)或瀕危(endangered),許多甚至是島嶼上的特有種群。島嶼生態系統中的原生物種通常缺乏對抗外來捕食者的能力,無法有效抵禦野豬的入侵。這一特徵使得島嶼生態系統對野豬的威脅尤為敏感,且造成的生態損害往往難以逆轉。

研究進一步表明,野豬的威脅不僅局限於捕食行為。其廣泛的植食習性使得野豬在大量取食植物幼苗和根部的過程中,對自然植被和植物群落造成嚴重破壞。其挖掘覓食行為還常引發水土流失,從而改變了棲息地的生態結構,使得一些適應於特定生態條件的本地物種難以存活。此外,野豬作為疾病傳播的載體,會攜帶多種病原體,將疾病傳播給本地動物,進一步加劇對原生生物的危害。這些綜合因素使得野豬的生態破壞方式多樣、影響深遠,對全球生態系統的健康構成嚴峻挑戰。

儘管近年來關於野豬生態影響的研究逐漸增多,但全球範圍內對其量化影響的詳細評估仍然不足。大部分現有的研究集中於局部生態系統或以定性分析為主,缺乏全方位的量化數據。研究團隊指出,缺乏詳細數據導致許多受野豬威脅的區域和物種未能得到足夠關注,進而限制了保護行動的科學依據。因此,未來的研究應著重填補在島嶼生態系統及其他脆弱棲息地中野豬行為的空白數據,以幫助科學家更清晰地識別具體的威脅途徑,從而為保護決策提供可靠的科學支持。

自然保護經驗表明,針對外來入侵物種的防控行動可以顯著減少生態系統的破壞。過去數十年間,科學家們在多個島嶼上成功根除外來鼠類、山羊和野貓等物種,從而有效保護了島嶼的生物多樣性。但是,野豬的廣泛分布和高度適應性使得其根除面臨極大挑戰。該研究團隊建議,未來保護行動應優先確定野豬威脅最嚴重的地區和物種,針對性制定防控策略,並在全球範圍內建立協同合作機制,才能更有效地減緩野豬對生物多樣性的威脅。

上圖:一頭野豬和它的獠牙。野豬的獠牙就像它的武器,既能用來打架自衛,也能幫它找吃的。比如它會用獠牙在地上翻土,找根莖或者昆蟲吃。如果碰到敵人,獠牙還可以用來攻擊,挺厲害的。尤其是雄性野豬,在爭領地或者爭配偶的時候,獠牙就是它們的「殺手鐧」,誰的獠牙大,誰就更有優勢。總體來說,獠牙對野豬來說既是防身工具,也是生活利器,在母豬眼中估計還挺性感。圖源:pixabay

研究方法

在本研究中,科學家們採用了一系列嚴謹的研究方法,以系統地評估野豬(Sus scrofa)對全球生物多樣性的威脅。首先,研究團隊於2018年5月獲取了IUCN瀕危物種紅色名錄中所有陸生物種的完整數據。這一名錄中的「物種」通常指的是特定的分類單位,涵蓋了物種、亞種以及品種等多種類別。為確保評估的準確性,研究者們將野豬的原生和非原生分布範圍信息與IUCN紅色名錄中的數據進行了比對,從而排除了在野豬全球分布範圍之外的物種。

在處理數據時,研究團隊注意到IUCN紅色名錄中提供的物種分布信息通常為國家級別,而野豬的分布信息則有時提供得更加細緻。因此,當兩者均提供更詳細的範圍信息時,研究者會使用較小的行政區劃(如州或省)進行劃分。根據Lewis等人(2017年)的研究,初步篩選出在野豬可能存在的區域內的物種,隨後,如果在這些區域中沒有發現受野豬威脅的物種,那麼所有在這些區域內的物種都會被排除在外。最終,所有分布完全不在野豬原生或非原生範圍內的物種也被排除在最終數據集中。

為了進一步篩選出受到野豬威脅的物種,研究者們使用了R語言(版本3.6.0)進行系統的關鍵詞搜索,針對每個物種在「主要威脅」部分中尋找與「豬」相關的關鍵詞。這些關鍵詞包括「pig」、「pigs」、「Sus」、「scrofa」等,旨在識別管理文獻中描述野豬的常用名稱。通過這一過程,研究團隊共標記了815個物種以供人工審查。需要注意的是,家豬相關的威脅被排除在外,但被描述為「自由放養」的家豬則被視為野豬。針對某些物種的威脅,可能是由於人類狩獵行為與野豬的存在有關,這些威脅被記錄但未納入分析。

隨後,研究者們對「主要威脅」部分進行了手動閱讀,並由兩位審稿人進行交叉對照,剔除錯誤標記,最終確認了672個受野豬威脅的物種。根據IUCN紅色名錄對「威脅」的定義,研究將野豬對物種的影響定義為「直接影響、正在影響或可能影響被評估物種的過程」,並對每個物種的威脅級別進行了分類,分別為「主要」、「次要」或「潛在」。在這一過程中,研究者選擇了「潛在」而非「混合」分類,主要是考慮到某些與受威脅物種相關的威脅文本存在不確定性。在某些情況下,威脅的分類取決於野豬和受威脅物種的分布重疊,但直接影響的證據有時缺失,因此被歸為「潛在」。

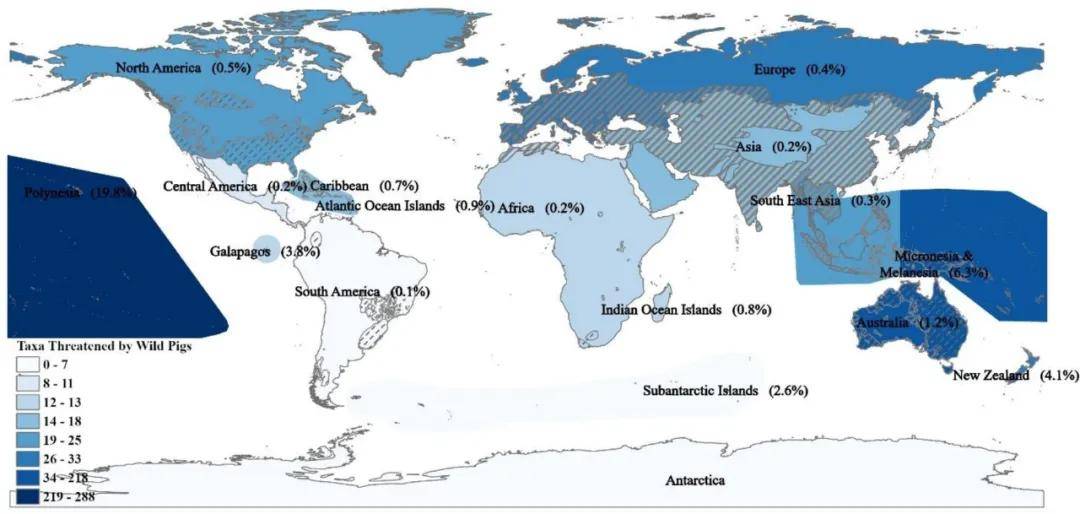

IUCN瀕危物種紅色名錄中,各個區域中受到野豬威脅的物種數量如圖所示。每個區域內受到野豬威脅的物種所占比例也在括號中列出。此外,圖中還展示了Lewis等人(2017年)提供的非原生分布範圍(虛線陰影區域)和IUCN紅色名錄所提供的原生分布範圍(實線陰影區域)。圖源:Risch, D.R., Ringma, J. & Price, M.R.

此外,研究者們還將每個物種的分布信息分為17個區域,並根據地理位置進一步分類為島嶼系統或大陸系統,以便進行比較分析。由於IUCN紅色名錄中的分布數據按國家分類,許多島嶼特有物種會被跨列為同時出現在控制該島嶼的大陸國家和島嶼上。這種跨列可能導致對大陸區域威脅的過高估計。因此,研究者們使用Excel內置過濾功能和IUCN紅色名錄「範圍描述」文本中的詳細信息,手動篩選出跨列物種的記錄,確保只保留在其實際分布範圍內的特有物種。

最後,為了量化島嶼特有物種和大陸物種的威脅程度,該研究團隊計算了每個區域受威脅物種的比例,並基於dplyr包在R語言中計算了島嶼特有物種和大陸物種的平均受威脅比例及標準差。通過上述系統化的方法,研究者們有效地識別出了受到野豬威脅的物種及其在全球範圍內的分布情況。

研究結論

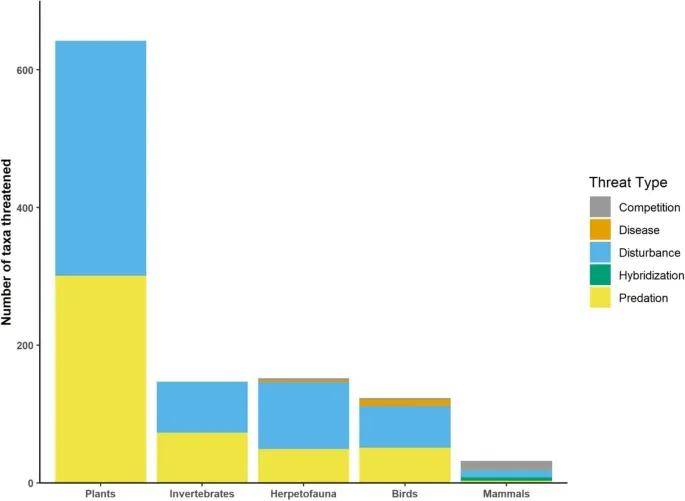

全球範圍內的研究顯示,野豬對生物多樣性構成了嚴重威脅,涉及54個國家的672個物種。其中,267個物種被認定為極危,147個物種為瀕危,此外,14個已滅絕的物種也被認為是野豬數量增加的主要原因。在眾多威脅因素中,棲息地的干擾威脅了584個物種,成為最常見的威脅類型,其次是477個物種面臨捕食的威脅。其他威脅類型的影響則相對較小,影響物種數量均少於20個。

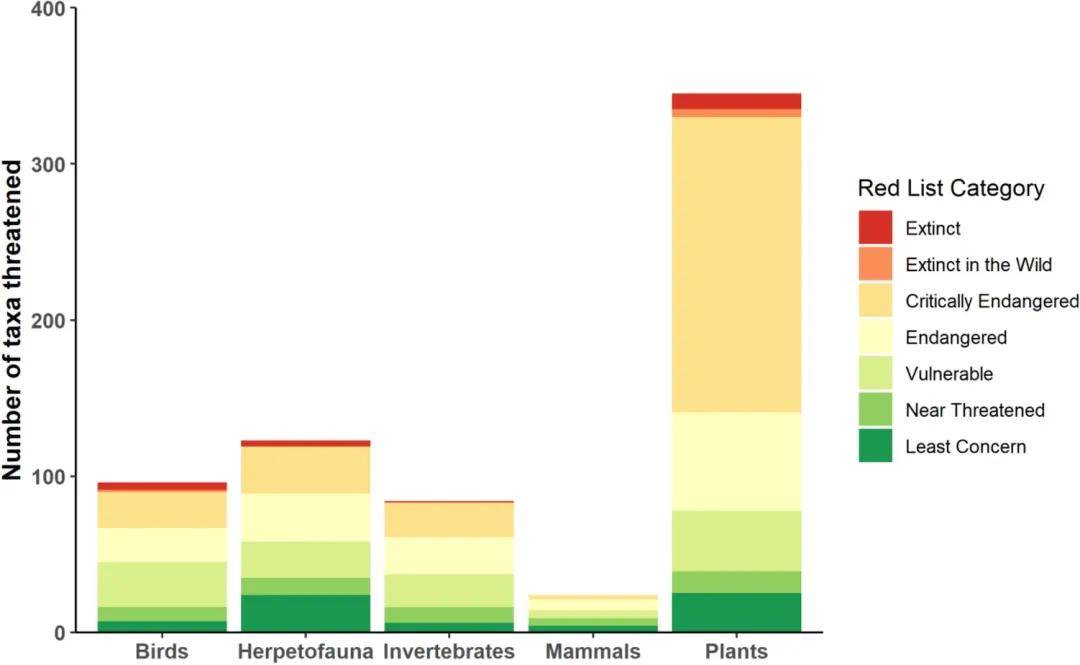

根據IUCN紅色名錄分類的物種數量(填充顏色),包括所有受到野豬(Sus scrofa)嚴重、輕微或潛在威脅的物種。這些物種包括在野豬的本土或非本土分布範圍內的所有受威脅物種。圖源:Risch, D.R., Ringma, J. & Price, M.R.

在672個受到野豬威脅的物種中,345個為植物(59個科),123個為爬行動物和兩棲動物(25個科),96個為鳥類(38個科),84個為無脊椎動物(22個科),以及24個為哺乳動物(11個科)。總體而言,59%的受威脅物種面臨著重大威脅,21%面臨輕微威脅,20%則可能受到野豬的威脅。引人注目的是,四分之一(25%)的受威脅物種集中在三個植物科和一個爬行動物科,包括桔梗科(Campanulaceae)、棕櫚科(Arecaceae)、菊科(Asteraceae)和蜥蜴科(Scincidae)。在這些科中,桔梗科是最受野豬威脅的分類群,其中48個物種被評為極危或瀕危,6個物種則已滅絕或在野外滅絕。

IUCN紅色名錄上所有物種的數量,包括現存物種(extant)和已滅絕物種(extinct),它們受到不同類型野豬威脅(例如:干擾)的影響。填充顏色代表每個分類群的物種數量。圖源:Risch, D.R., Ringma, J. & Price, M.R.

島嶼特有物種面臨更大威脅

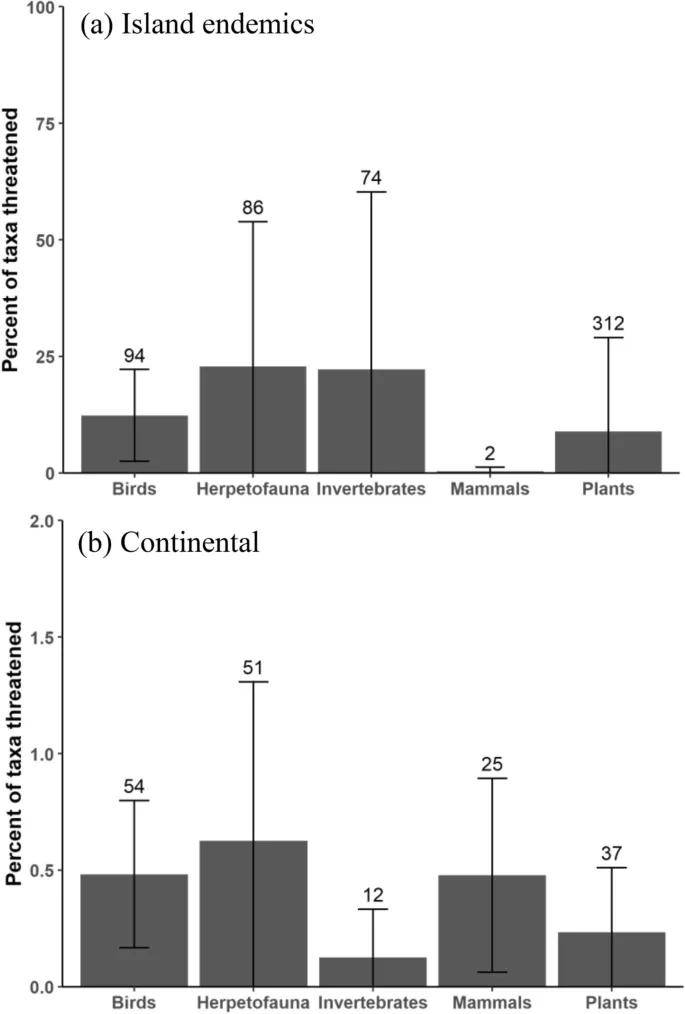

研究表明,與大陸地區相比,島嶼地區的野豬對特有物種生物多樣性造成了更強烈的負面影響。在評估的大陸和島嶼特有物種中,爬行動物和兩棲動物(22.8% ± 31.1%)、無脊椎動物(22.2% ± 38.1%)和鳥類(12.3% ± 9.8%)是島嶼地區最受威脅的物種,而大陸地區則是爬行動物和兩棲動物(0.6% ± 0.7%)、哺乳動物(0.5% ± 0.4%)和鳥類(0.5% ± 0.3%)面臨更大威脅。

在IUCN紅色名錄中,所有現存或已滅絕物種中,受野豬威脅的島嶼特有物種(n = 8個區域)和大陸物種(n = 9個區域)的平均百分比。誤差條上方的數字表示每個分類群中受到野豬威脅的(a)島嶼特有物種和(b)大陸物種的總數量。柱狀圖表示標準差(±1 SD)。注意:(a)特有物種的比例範圍為0-100%,而(b)大陸物種的比例範圍為0-2%。詳細信息見「方法」部分。圖源:Risch, D.R., Ringma, J. & Price, M.R.

在密克羅尼西亞/美拉尼西亞和玻里尼西亞地區,特有物種受到野豬威脅的程度最為嚴重。在密克羅尼西亞/美拉尼西亞地區,46%的無脊椎動物(64個物種)、25%的爬行動物(65個物種)、7%的植物(58個物種)和4%的鳥類(25個物種)被列為受威脅。在玻里尼西亞地區,58%的植物(248個物種)、25%的爬行動物(3個物種)和19%的鳥類(29個物種)也受到威脅。特別是,加拉帕戈斯地區的81%(9個物種)評估過的特有爬行動物受到野豬的威脅,其中超過一半(5個物種)屬於陸龜科(Testudinidae)。在加拉帕戈斯和紐西蘭,分別有33%(3個物種)和12%(19個物種)的特有鳥類受到威脅。在大陸地區,澳大利亞是受到威脅最嚴重的國家,其中1.1%的鳥類(8個物種)、0.6%的無脊椎動物(4個物種)、1.1%的哺乳動物(4個物種)、0.7%的植物(8個物種)和2.1%的爬行動物(27個物種)面臨威脅。在澳大利亞,受野豬威脅的主要科包括澳大利亞龜蟾科(Myobatrachidae,10個物種)、雨蛙科(Hylidae,6個物種)和蘭科(Orchidaceae,4個物種)。

本土 vs. 非本土範圍內的威脅差異

在研究中發現,野豬在本土和非本土範圍內對物種的威脅程度也有所不同。在本土範圍內,共有62個物種受到野豬威脅,而在非本土範圍內,這一數字則高達638個。同時,有28個物種在兩個範圍內均受到威脅。在野豬的本土範圍內,0.6%的鳥類(20個物種)、0.6%的哺乳動物(10個物種)、0.3%的爬行動物(7個物種)、0.2%的植物(17個物種)和0.2%的無脊椎動物(8個物種)被列為受威脅(圖5)。在本土範圍內,受威脅物種數量最多的科包括鸌科(Procellariidae,5個物種)、旋蝸牛科(Helicidae,4個物種)、蘭科(Orchidaceae,3個物種)和豬科(Suidae,3個物種)。

在野豬的非本土範圍內,2.3%的植物(330個物種)、1.7%的無脊椎動物(77個物種)、1.7%的爬行動物(120個物種)、1.1%的鳥類(93個物種)和0.5%的哺乳動物(18個物種)受到威脅。在這一範圍內,受到野豬威脅最多的科包括桔梗科(Campanulaceae,57個物種)、石龍子科(Scincidae,46個物種)、棕櫚科(Arecaceae,38個物種)和菊科(Asteraceae,26個物種)。

你以為野豬在泥巴里打滾是在玩泥巴嗎?人家這是在進行一場全方位的「SPA」——既能降溫,又能驅蟲,還能順便做個偽裝。圖源:pixabay

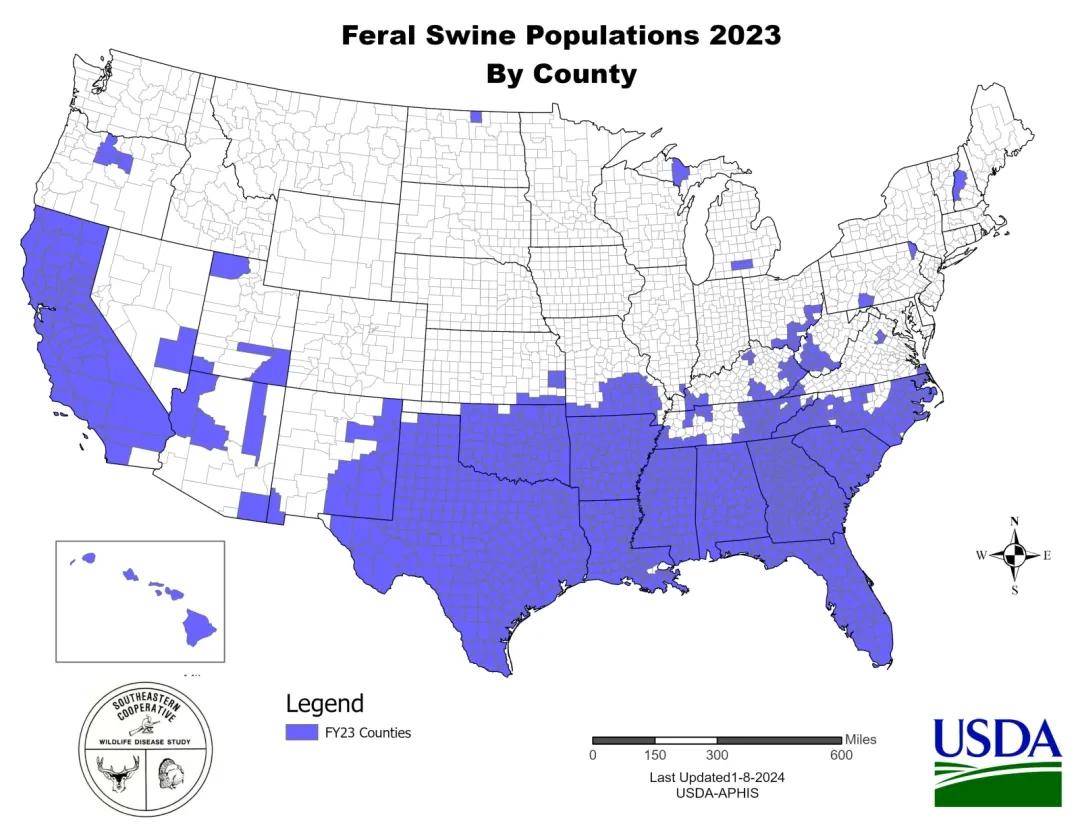

美國2023年各縣野豬種群數量。圖源:USDA(圖文無關)「海洋與濕地」(OceanWetlands)小編注意到,USDA的信息顯示,自2014年以來,已有12個州成功根除了(eliminated )野豬。通過遏制野豬種群增長,成功保護了價值高達402億美元的農作物收益。然而,令人擔憂的是,高達10%的野豬可能感染布魯氏菌(Brucella),這種細菌可導致人和動物患病。

討論

在全球範圍內,野豬對生物多樣性的威脅已成為一個重要的研究課題。本研究是迄今為止最全面的分析,量化了野豬對大陸物種和島嶼特有物種的威脅,涵蓋了其本土和非本土範圍內的多種威脅因素,以及在IUCN紅色名錄上有足夠評估信息的所有陸生物種。該研究團隊的評估表明,野豬作為一種非選擇性的廣食性動物,對全球672個物種構成威脅,並且已導致14個物種的滅絕。受到野豬威脅的物種中,超過一半(414個物種)被列為極危或瀕危,亟需保護。

對高風險物種的不成比例威脅可能是因為對這些物種的威脅評估通常更為完整。然而,野豬威脅下的高風險物種數量表明,這一問題對生物多樣性構成了嚴重威脅,儘管文獻中已有所提及,但此前並未進行量化。由於該研究團隊的分析排除了數據不足的物種,且威脅報告和物種評估中存在已知的偏差,因此他們認為這些估計結果可能是保守的。尤其是對於植物、無脊椎動物、兩棲動物和爬行動物等物種,評估數據的缺乏問題尤為明顯。此外,野豬的破壞性行為引發了連鎖的營養級效應,對生態系統造成廣泛影響,但這些威脅不易量化,往往被排除在物種評估之外。

野豬對島嶼物種的影響尤為顯著,尤其是在玻里尼西亞地區。這一結果主要受夏威夷群島物種的推動,因為該地區92%的受威脅物種均出現在夏威夷群島。這可能是由於其他玻里尼西亞島嶼的物種評估數據不足。由於數據不足的物種和區域通常面臨更高的保護關注,因此玻里尼西亞地區及其他數據不足的區域所面臨的威脅可能比本研究所識別的更為嚴重。

在比例上,島嶼特有的無脊椎動物和爬行動物受到野豬威脅最為嚴重。爬行動物不僅受到直接捕食的威脅,還面臨巢穴被擾動的風險。在加拉帕戈斯群島和密克羅尼西亞/美拉尼西亞地區,特有爬行動物受到野豬的威脅率分別高達81%和25%。對於物種評估不足的島嶼地區而言,這一情況尤為令人擔憂,因為那裡的爬行動物可能受到的威脅遠超本次評估所顯示的。該研究團隊呼籲:應該對島嶼爬行動物進行更全面的物種評估和研究,因為它們是紅色名錄上數據最不足的分類群之一。

總的來說,植物是受野豬威脅物種數量最多的分類群,這一結果主要由玻里尼西亞(248個物種)或密克羅尼西亞/美拉尼西亞(58個物種)特有物種推動。由於這些區域在進化歷史上缺乏類似的陸生哺乳動物雜食動物,加之島嶼系統通常承載著更高密度的野豬,因此島嶼本土和特有植物面臨的威脅尤為嚴重。這使得許多島嶼植物物種暴露在更高的威脅水平下,同時缺乏能保護它們免受雜食性有蹄動物侵害的進化特徵和行為。島嶼爬行動物的情況可能也是如此,使它們對野豬的威脅顯得天真無知。

相比之下,受到野豬威脅最嚴重的大陸物種為爬行動物、哺乳動物和鳥類。大多數受威脅的大陸爬行動物均發生在澳大利亞。澳大利亞的龜蟾科(Myobatrachidae)和雨蛙科(Hylidae)是整個澳大利亞受到威脅最嚴重的分類群,而龜蟾科是受到影響個體最多的大陸分類群。針對這些易危種群,研究文獻中針對野豬影響的直接研究極少,多個物種的列名中明確提到缺乏對這些影響程度的研究。對爬行動物在大陸和島嶼生態系統中所面臨威脅的研究不足,再加上爬行動物被認為是受到野豬影響最嚴重的分類群,進一步強調了對這些物種衰退機制深入了解的迫切需求。該研究團隊發現,面對野豬威脅的下一個高風險地區是歐洲和北美。野豬原產於歐亞大陸,因此在歐洲不被視為入侵物種,但由於管理不善的種群以及歷史捕食者的缺乏,野豬在其原產範圍內被視為「害獸」。有趣的是,儘管野豬原產於歐洲並被視為入侵者在北美,但在北美和歐洲對物種和分類群的影響量是相似的。

該研究的分析表明,受到野豬威脅的物種數量幾乎是Doherty等(2016)進行的IUCN元分析的五倍。然而,Doherty等(2016)的分析主要關注入侵性捕食者的影響,因此排除了那些主要受到非捕食性行為威脅的物種。研究人員認為,將植物和兩棲動物(Doherty等2016未納入)納入評估,對於全面識別野豬對生物多樣性的威脅至關重要,因為它們對生態系統的廣泛影響和雜食性飲食。研究人員的關鍵詞搜索也包括了比以往研究更廣泛的搜索詞,這可能得益於與IUCN的初步協商,表明描述野豬(Sus scrofa)的術語多樣。即便如此,受到野豬影響的物種清單可能仍是低估,因為植物、無脊椎動物和爬行動物通常數據不足,或者未被IUCN紅色名錄評估。此外,野豬在許多島嶼生態系統中已存在較長時間,因此,由於野豬引入造成的歷史性衰退和滅絕可能記錄不全或缺失。

這一評估指出,野豬所帶來的威脅使其成為最棘手的入侵性捕食者之一,已進行了類似的分析。許多這些評估排除了對陸生無脊椎動物、兩棲動物和植物的威脅,以及對最低關注或近危物種的威脅。如果將這些標準從這個研究的數據集中排除,野豬仍被識別為全球威脅167個物種(72種爬行動物、80種鳥類、15種哺乳動物),這使其躋身於世界頂級入侵捕食者之列,如家犬。此外,野豬對島嶼物種的威脅在受影響物種數量上與流浪貓相近,儘管貓在島嶼生態系統中享有不容置疑的最具破壞性入侵捕食者聲譽。Medina等(2011)識別出175個受到流浪貓威脅的島嶼物種,而這個研究團隊的評估表明,野豬至少威脅到131個物種(63種爬行動物、65種鳥類、3種哺乳動物),所用標準一致。鑒於野豬不僅是頂級捕食者,也是破壞性草食動物,其對植物和無脊椎動物的額外威脅使其成為嚴重的關注原因,且顯示出重大生態系統層面的影響。

本研究的結果強調了持續努力提高IUCN紅色名錄準確性的重要性,體現了全球眾多研究人員所彙集的廣泛工作。像本研究所描述的全球評估,離不開眾多IUCN評估員對紅色名錄的貢獻。然而,這一評估也凸顯了這一龐大數據集中的不足及其對評估生物多樣性威脅的潛在影響。關於野豬的威脅評估的其他方法已在更區域性尺度上進行,並可能提供有關野豬影響潛力的額外信息,這些信息可能未在IUCN紅色名錄中描述。例如,McClure等能夠描述野豬對關注物種在當今及未來分布情景中的潛在威脅。與該研究人員的評估相比,McClure等使用野豬與關注物種的重疊範圍信息來指示對瀕危物種的潛在風險。他們發現美國面臨的受威脅物種與本研究所表明的相似,但描述的受威脅物種數量顯著高於本研究。這些差異反映出對於物種的威脅評估存在的缺陷,這可能為更有針對性地解決區域內物種威脅評估的不足提供寶貴信息。

鑒於本評估記錄的廣泛威脅,有多種有效的管理方式可以應對島嶼和大陸系統中的野豬問題。在許多情況下,野豬是一種可控制的威脅,可以採取排除圍欄、誘捕、捕殺等管理措施,尤其是在島嶼及保護區內。受野豬影響最嚴重的島嶼地區,成功的滅絕行動已帶來了原生物種的恢復,表明它們的存在對生態系統產生了重大影響。即使是較大的島嶼(面積超過100平方公里),受威脅的特有物種也開始恢復。儘管關於島嶼範圍滅絕後本土物種恢復的定量信息較少,但Donlan等發現,在山羊和豬被滅絕後,加島田雞(Laterallus spilonotus)的密度顯著增加。在無法實施滅絕措施的地區,如大陸系統或較大島嶼,針對控制努力的適應性管理措施,如定向控制和使用排除圍欄保護避難所,已幫助減輕了野豬對脆弱物種的壓力。此外,近期努力預測野豬在不同空間和時間尺度上的分布,為優先控制最需要的區域提供了希望。然而,考慮到可用的管理工具,針對島嶼的野豬管理努力相對而言卻不成比例,未能對物種所面臨的威脅作出有效回應。僅有69個島嶼成功實施了豬的滅絕措施,而與此相比,貓(Felis catus)已成功從148個島嶼上滅絕,野生山羊(Capra hircus)則在195個島嶼上成功滅絕。研究人員的評估表明,島嶼生態系統中的豬控制努力將使受威脅物種受益最大,特別是在玻里尼西亞、密克羅尼西亞和美拉尼西亞地區。此外,應對存在多樣化爬行動物、無脊椎動物或特有植物物種的島嶼給予特別關注,因為這些物種更為脆弱。最後,更多的研究應聚焦於爬行動物的評估,因為它們的數據往往不足,受到的威脅可能遠高於當前物種評估中所表現的水平。

綜上,野豬作為一種廣泛存在的入侵物種,已經對全球的生物多樣性造成了深遠的影響。該研究團隊指出,只有通過更全面的評估與有效的管理措施,才能有效遏制這一威脅,保護脆弱的生態系統與珍稀物種。

(註:本文僅代表資訊,不代表平台觀點。歡迎留言、討論。)

中國有7個野豬亞種。上圖是中國北方野豬(S. s. moupinensis),圖片來源:19世紀的科學著作《哺乳動物自然歷史研究》。相關插圖現存於美國史密森學會圖書館和生物多樣性圖書館中。

【思考題】學而時習之

Q1: 在自然生態系統中,作為原生物種的野豬,它們的取食和活動習性對森林植被、土壤結構和其他動物種群有何影響?這些影響,是否可能被人類低估了?野豬作為雜食性動物,對植物種子的傳播和小型動物種群的調節有何具體貢獻?在某些地區如果人為地移除了野豬,生態系統會發生什麼變化?

Q2:在一些傳統文化中,野豬象徵勇敢與力量,但現代人更多的是將其視為威脅。如,凱爾特和日耳曼神話中,野豬是勇士的象徵,它們的形象常被刻在戰士的盔甲、盾牌上,代表戰鬥精神。在古代日本,武士也將野豬視為勇敢的象徵,並認為它們是不屈不撓的「靈獸」。即使在中國傳統文化中,野豬形象也被賦予了「頑強」和「執著」的特質。如今,我們該如何從文化和生態角度重新理解野豬的價值?

Q3:2024年10月底,南京發生了一起意外事件,一頭野豬闖入高鐵聯絡線,與一列經過的高鐵相撞,導致設備受損,部分列車因此出現延誤。隨後,一名隨車機械師在排查和檢修過程中,不幸被另一列駛來的列車撞擊,導致悲劇發生。這是野豬的錯嗎?在野生動物頻繁干擾人類生活的情況下,我們應優先考慮控制野豬種群,還是改善人類線性基礎設施以減少與野生動物的衝突?面對野生動物入侵和人類安全的衝突事件,是否有更安全、有效的應急處理機制,來避免類似的悲劇再次發生?

上圖中是一塊野豬的頭骨,距今26萬年,是在遼寧營口金牛山出土的。這是「金牛山人」的古人類的考古挖掘時發現的。考古學家發現,灰堆四周分布有密集的鹿類與野豬等動物骨骼碎片,說明這兩類動物應該是當時人類的主要狩獵對象。攝影:Linda Wong,2024年10月31日攝於北京大學賽可勒考古藝術博物館 綠會融媒·「海洋與濕地」(OceanWetlands)

資訊源 | Risch, D.R., Ringma, J. & Price, M.R.

編譯 | 王芊佳

編輯 | 綠茵

排版 | 綠葉

【CITATION】

王芊佳編譯.野豬致14個物種滅絕,672種生物瀕危!從島嶼到大陸,野豬如何改變全球生態格局?海洋與濕地.2024-11-3

【原文來源】

感興趣的「海洋與濕地」(OceanWetlands)讀者可以參看全文:

Risch, D.R., Ringma, J. & Price, M.R. The global impact of wild pigs (Sus scrofa) on terrestrial biodiversity. Sci Rep 11, 13256 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-92691-1

【其他參考資料】

https://www.invasivespeciesinfo.gov/terrestrial/vertebrates/wild-boar

https://www.aphis.usda.gov/operational-wildlife-activities/feral-swine/distribution

https://en.wikipedia.org/wiki/Feral_pig

https://en.wikipedia.org/wiki/Wild_boar_(disambiguation)

林奇.六盤山野豬成災,寧夏西吉招「獵豬人」懸賞72萬捕殺300頭,有何不妥?海洋與濕地.2024-09-26