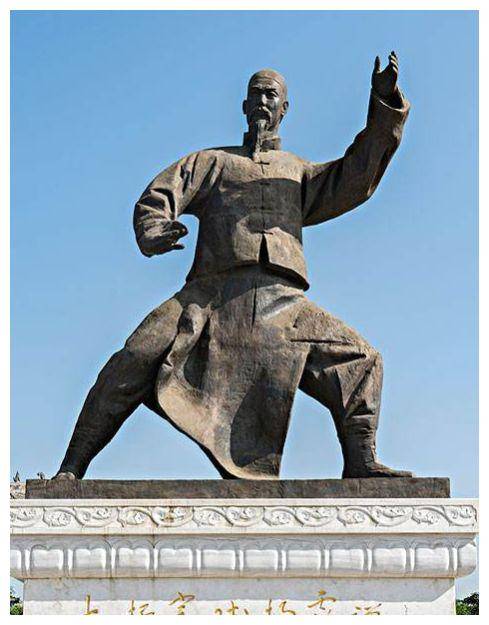

楊露禪

大家好,我是蘭台。

蘭台今天就和大家聊一聊傳武大師楊露禪是否真的打遍北京無敵手,被人稱為「楊無敵」。

一般的自媒體文章是這麼描寫楊露禪打遍京城無敵手的:

楊露禪的名聲因此廣為傳播,一時各地的武林高手都慕名前往,紛紛和他打擂比武。然而不管對方的武藝多麼精妙,楊露禪總能以柔克剛,輕鬆取勝,於是人送他外號「楊無敵」。光緒皇帝的老師翁同龢,在看過楊露禪的武藝後,曾在日記中大讚其「進退神速、身似猿猴、手如運球、猶太極渾圓一體也」。

但是,蘭台仔細查了相關史料,發現晚清時期各種記載里並沒有「楊無敵」的說法,最早出現「楊無敵」的說法的是曾經在楊露禪孫子楊澄甫處學了七年太極拳的前清舉人陳微明,在1933年楊澄甫50歲生日寫序的時候提到楊露禪綽號「楊無敵」:

澄甫先生,楊無敵露禪之孫,班侯先生之侄,健侯先生之子也。余冒然以拳擊之,拳方出,身已跌尋丈外,初未感先生之力,亦不見先生揚手,究不知如何跌也,大驚喜,請受業焉,並約徐苕雪及弟農先同學,先生之徒田紹先、武匯川、牛春明、閻仲魁諸君亦時來寓,伴侶愈多興益高。凡先生之弟子,飲德承誨,宜廣先生之傳,顯先生之名,若妄自標幟,樹名立異,以忘其本,此非弟子之分也。

這應該就是楊露禪所謂「楊無敵」的最早出處了。

陳微明可以算是練楊氏太極傳武名家裡文化程度和社會地位最高的,畢竟是前清舉人,還曾經在北洋政府下屬的清史館擔任纂修之職,是《清史稿》20名作者之一。

正因為陳微明有不錯的舊學根底以及相對較高的社會地位,所以陳微明在1925年的時候出版了《太極拳術》、《太極劍》、《太極答問》以及《太極拳名人軼事》等書,這些書籍也使得原本名聲不彰的楊露禪在1920年代一下子就成了「大師」。

那麼,陳微明寫的書客觀不客觀呢?

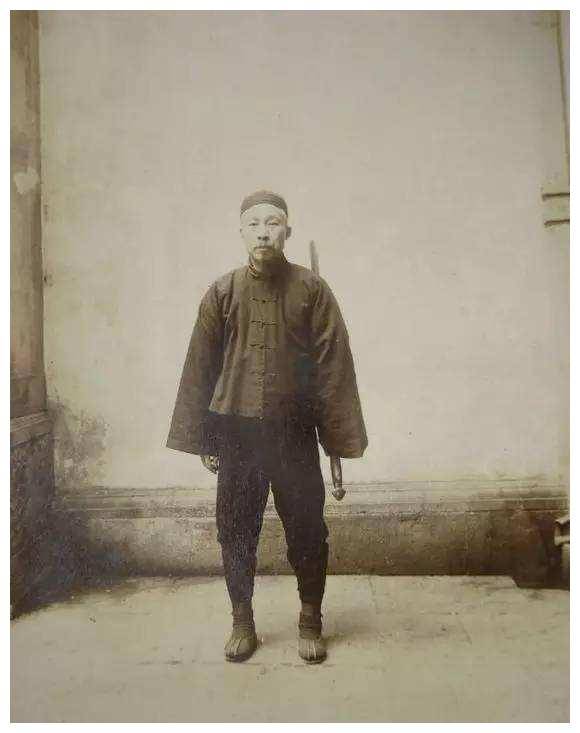

陳微明

蘭台給大家看一下陳微明先生寫的《太極拳名人軼事》,這本書里說楊露禪可以「凌空漂移…踏雪無痕」,大家相信不相信呢?

富二爺又曰:「吾露禪師祖喜吾勤瑾,吾嘗在旁伺候為裝旱煙。年八十餘尚練功夫不息,偶至吾家坐談。一日天雨,泥濘栽道,師祖忽至,而所著雙履。粉底尚潔白如新,無點污,此即踏雪無痕之功夫也。蓋太極清靈,能將全身提起,練到極處實能騰空而行。班候亦有此功夫,知者極少,吾成親見一次。」

其實大家稍微留意一下,就能發現,目前這些有名的傳武大師,他們的事跡差不多都是1920年代前後才開始全國聞名的。

原因就是當時國內西式教育里很重要的體育教育這一項,被傳武大師們頂上去了,使得他們在經濟上終於擺脫了貧困。

眾所周知,晚清時期的華夏是一個被列強輪番欺負的時代,而1900年義和團運動以及八國聯軍事件使得清政府不得不在1901年開始全面近代化改革。

而其中一個重要舉動就是1901年清政府宣布廢除武舉,並且提出在軍隊以及大中小學普遍德國、日本的兵操,這就是在晚清和民初流行的「軍國民主義」。

所謂「軍國民主義」其實就是軍國主義的變種,主張把民眾當做士兵培養,所以學校應該引入「兵操」。

這種「兵操」進校園的壞處是「兵操」是為成年的軍人準備的,並不是為未成年人準備的,「兵操」不少內容容易扼殺學生活潑的天性,並且很容易損害學生的健康;另一方面,當時普通軍人操守普遍不好,而學校「兵操」教練普遍又由各地駐軍士兵擔任,經常引發許多惡性事故,比如士兵敲詐勒索學生等等。

所以進入民國後,許多有識之士都主張把「兵操」從校園趕走,用其他的項目取而代之。

但是究竟用什麼項目取代「兵操」,卻引發了爭議。

有人主張用西方傳入的近代體育來代替「兵操」,也有人主張用沉寂已久的「傳統武術」代替。

現在來看,第一種主張是對的,也是發展方向,但是問題在於當時近代體育傳入中國並沒有多久,全國沒有那麼多通曉近代體育教育的人才,事實上當時中國除了美國人體育教育家麥克樂先生外,真沒有其他人知道什麼是近代體育教育。

在近代體育人才匱乏的現實情況下,就有人提出近代體育和中國傳統的武術技擊有異曲同工之妙,完全可以用中國傳統的武術技擊來代替西方近代體育。當然,這麼主張的人,肯定也有「對近代化的應激反應」的民粹想法在其中的。

1914年,畢業於日本大森體操學校的徐一冰在《整頓全國學校體育教育部文》里建議把武術列為學校課程,認為高等小學、中學、師範學校都應該開設「中國技擊」這門課。

1915年,北京體育研究社在全國體育聯合會第一次會議上提出應該把武術列為大中小學校「必修課」,結果大會採納了該建議,並且出台了《軍國民教育實施方案》,武術從此成為大中小學體育課程。

不管是把武術作為近代體育的替代品,還是認為中國人應該練習武術而不是學習西方傳入的體育運動的國粹主張,總而言之,在沉寂了多年後,傳統武術與武術家一下子成了「香餑餑」。

根據北京體育社1924年對全國範圍40所中等以上學校調查顯示,有37.5%的學校把武術列為學校正式課程,有35%的學校把武術列為學校課外活動,不管是正式課程還是課外活動,這也就意味著有七成的學校急需武術教師。

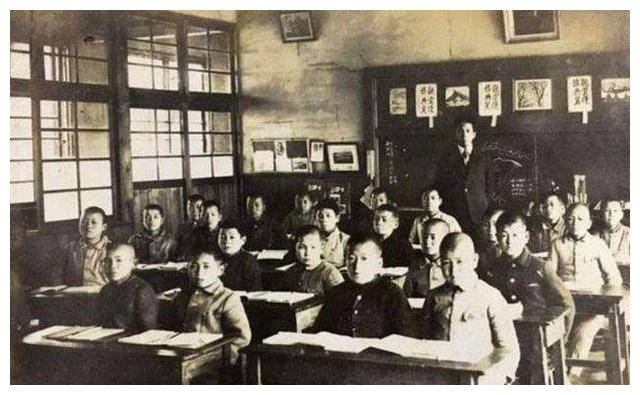

新式學校

要知道,民國時期中等教育和今天義務教育不能同日而語,民國時期中等教育和今天昂貴的國際學校費用類似,也就是說能在中學擔任教師,那在民國都屬於高新職業。

當時中學教師普遍收入是30—300大洋不等,越是發達地區,越是好學校,教師收入越高,根據一項統計,上海等地的中學教師平均收入能達到80元大洋,而月收入超過200元的中學教師在上海等地並不少見。嗯,我說的是月薪。

這個30—80元是什麼概念呢?

根據著名武術家李堯臣回憶,他在會友鏢局做鏢師,一個月收入大概是6—8元大洋;1921年他離開會友鏢局,給警察署當武術教練,警察署給他開一個警察的工資,那麼當時一個警察工資是多少呢?2—4元錢。

不僅僅是新式學校,當時社會上興起了武術熱,而這種武術熱使得傳武大師們不但可以去新式學校教體育,而且拜師學藝,想要強身健體的人也多了起來。

這使得傳武大師們的收入一下子上了一個大檔次,而擺脫了貧困的傳武大師們為了自己名聲,為了更好地招徠「顧客」,於是紛紛請人給自己祖上「塗脂抹粉」,所以就有了楊露禪「楊無敵」的事跡。

事實上在晚清史料里根本找不到楊露禪的一點兒影子。

END