作者|葦箋

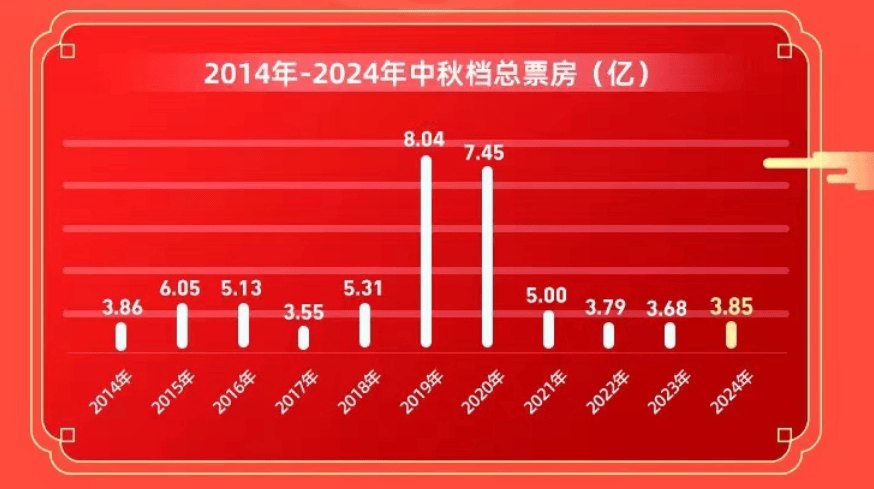

繼暑期檔市場一夜回到十年前後,僅3.85億收官的中秋檔成績也不容樂觀。

圖片來源:燈塔專業版

除去與國慶相接只算一天的2017年和2023年,有三天獨立檔期的中秋檔整體票房成績大多在5億多,今年3.85億的成績和暑期檔手牽手退到2014年的票房水位。

中秋檔夾在暑期檔和國慶檔之間,有時與國慶檔重合而僅有一天,是易被忽略的小檔期,也常有腰部電影扎堆上映。過往不乏有以小博大的電影出現,比如2019年的《誅仙I》,有同檔期不能打的「天時」,粉絲助力拉動排片的「地利」以及引導降低觀影預期的「人和」,其餘年份多是喜劇片作為合家歡剛需占據檔期頭部,比如2015年的《港囧》兩天4.72億,2016年的《大話西遊3》三天1.9億。

今年的中秋檔在票房持續低迷外,也出現兩個值得關注的新現象:

影片類型上,「拒絕合家歡」的家庭片扎堆。

《野孩子》關注事實孤兒話題,《出走的決心》改編自「50歲阿姨自駕游事件」,講述女性在成長中遭遇結構性困境以及在家庭中所受的多重剝削。《祝你幸福》聚集離婚冷靜期、失孤、生育疼痛、胚胎歸屬爭議等眾多社會熱點議題。檔期前就有觀眾就將這三部歸納為「恐婚恐育三部曲」,與中秋檔的團圓氛圍格格不入。

票房表現上,話題度拉滿的家庭片票房轉化率不高。

《野孩子》憑藉陣容與宣發優勢奪冠,但話題延伸有限,長線不足。上映前《出走的決心》借「男性在觀影后破防」的話題營銷出圈,最終票房落點僅1億左右。《祝你幸福!》卻因為過多的議題雜糅,導致主創表達、宣發重點與觀眾預期錯位,最終票房口碑都略遜一籌。

反而犯罪喜劇片《一雪前恥》靠東北地域優勢突圍成檔期亞軍,或將成為第二部破億影片。

在電影票房之外,娛樂資本論也在關注比較下沉的短劇中秋檔,河豚君發現近期的短劇市場基本被中老年家庭劇所占據,有一部名為《婚禮上婆婆驚艷全場》的短劇,講述婆婆打臉惡媳婦,中秋三天不聲不響的搶了3000萬充值額。除此以外,也有充值額1271萬的《團寵老媽惹不起》講單親母親勇斗白眼狼大妹小妹和父親;還有老年霸總劇《五十歲保姆嫁豪門》等。

中秋電影檔延續著暑期檔的頹勢也提醒著我們,看似有討論熱度的話題影片也需要找到明確抓手拉動觀眾買票進場,如何用一部部優質影片重新培養觀眾對國產電影的信任,重新滿足觀眾的娛樂與社交需求,仍然是電影市場需要面臨的難題。

家庭片扎堆,「反大團圓」成賣點,喜劇片仍是剛需

在今年之前,中秋檔並未特別偏重於家庭題材。

往年檔期內前三的電影涉及犯罪、動畫、愛情、喜劇、動作等多重類型,2022年的檔期冠軍《哥,你好》是喜劇片,2021年《峰爆》是災難片,2019年《誅仙I》是粉絲向古裝奇幻片,豐富多樣,並未因中秋節團圓氛圍有過多加成。

今年中秋檔家庭片不僅扎堆上映,議題也頗為多元,且並未囿於「合家歡」的傳統結局。《野孩子》最後哥哥入獄,與弟弟分離。《祝你幸福》里男女主角在經歷離婚冷靜期後終於離婚,《出走的決心》里女主角李紅在結尾處解放自我,成功出走。

沒有強行和解、復婚、團圓的結局反而成為影片的「賣點」。《祝你幸福》的官抖背景換成「白慧羅宇真離婚了」,主動劇透大結局吸引觀眾。《出走的決心》的slogan「決定了,不等了!」也是女性解放自我的宣言。

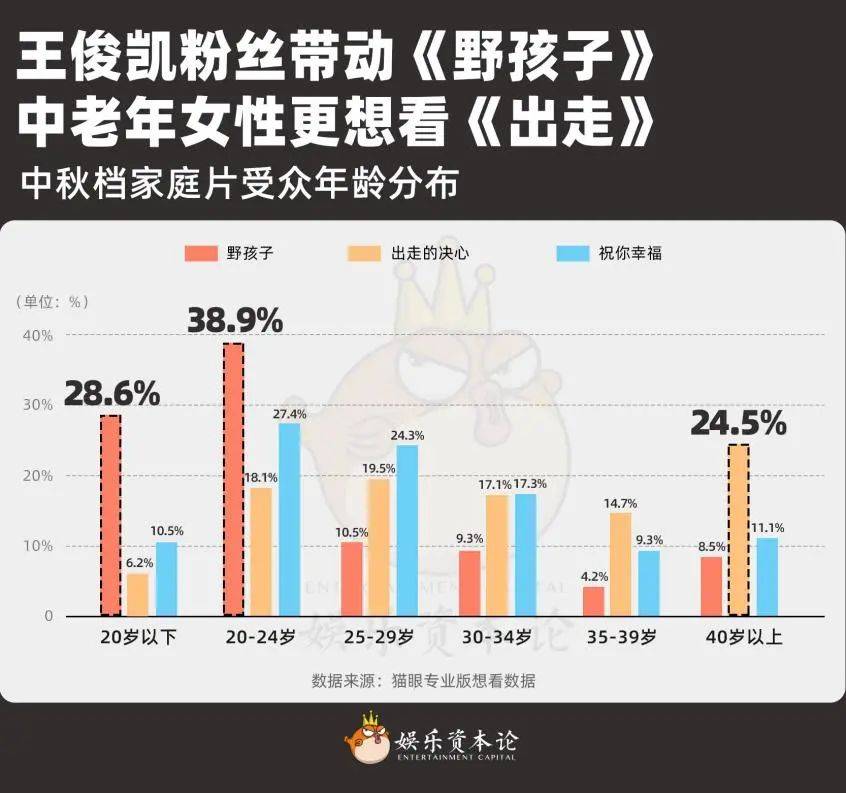

從想看數據來看,《野孩子》和《分手的決心》各自吸引了不同年齡、城市的人群。

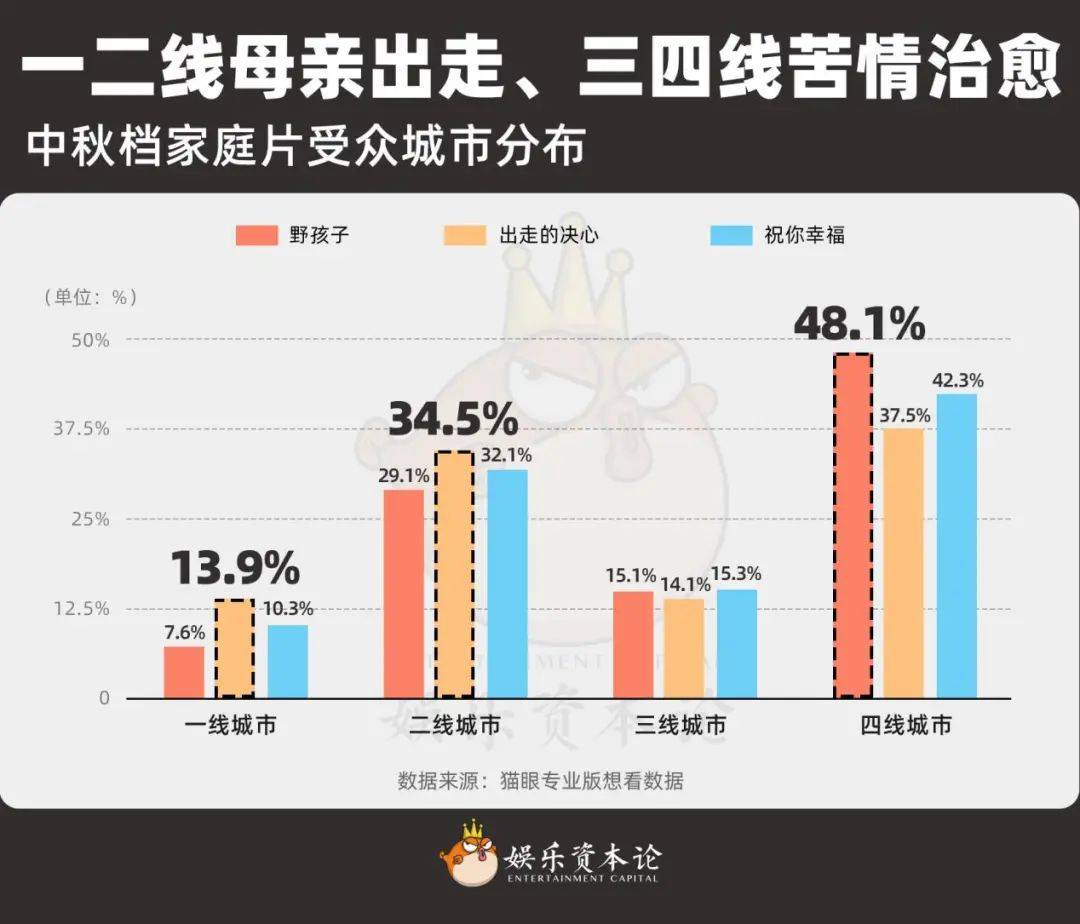

數據顯示,《野孩子》24歲以下受眾比例近七成(67.5%),顯然大多是粉絲、大學生群體。上映前,王俊凱粉絲還在線下進行擺攤宣傳,用宣傳小禮品換取「想看」數據。另外,本片三四線城市想看數據超過六成,更加傳統的溫情治癒情節更符合下沉市場的口味。

而《出走的決心》40歲以上想看比例高達24.5%,超出另外兩部的兩倍以上,與本片在宣傳中反覆強調的「中年女性困境」相符。

影片通過李紅(詠梅飾)和孫大勇(姜武飾)一家極具真實的日常相處細節,插敘回望女性受父權壓迫的一生,對當下女性的結構性困境進行了較為完整和清晰的呈現。不少觀眾看過之後的第一反應是「要帶/要推薦媽媽觀看,希望媽媽放下沉重的母職壓力,做回自己。」影片中在剝削與被剝削中游移的母女關係也頗有先鋒性,更受一二線城市女性觀眾青睞。

在三部家庭片類型與議題扎堆的包圍下,犯罪喜劇片《一雪前恥》強勢突圍,以4913萬票房成為檔期亞軍,證明喜劇片仍然是檔期剛需。

上映前該片聲量較小,也沒有太多出圈的宣發動作。導演於廣義是從紀錄片導演轉型的新人,影片上映首日排片僅有10.8%,喬杉+馬麗的主演組合也並未拉動太多想看人數。但該片充分發揮地域優勢,主打下沉路線,檔期三天在東北地區的排片比例保持在30%以上,票房比例20%以上,遠超其他地區。「中秋優選合家歡」的宣傳標語也與其他三部看上去很「苦」的家庭片做出區分,以同檔期內的題材內容稀缺度取勝。該片映前預測在5000萬左右,如今預測票房已經翻倍上漲至1億以上。

中秋檔全國各省份日冠地圖(來源:貓眼專業版)

《一雪前恥》其實只能算帶有喜劇元素的犯罪片,十位喜人主演的《大場面》似乎更像標準喜劇片。但由於卡司國民度低以及影片本身情節老套、不夠好笑,並未能突圍成功。

兩輪宣發,傳統敘事、粉絲拉排片,《野孩子》保住檔期冠軍

《野孩子》經歷過口碑與票房波動期,映前預測普遍在3億以上,上映首日預測一度跌到1.8億,中秋檔期間又連日上漲回3億。

此次《野孩子》獲得檔期冠軍,也證明這類現實主義題材的傳統溫情敘事仍然占據觀影主流。

從宣發情況來看,《野孩子》原本因暑期檔提檔當天撤檔的突發事件獲得大量曝光,二次定檔雖然只提前十天,但二輪宣發加上王俊凱粉絲的主動宣傳拉動,預售4300萬和貓淘想看數破百萬的成績都居於檔期斷層第一,為後續排片大幅加成。而提前中秋檔兩天上映拉長了口碑發酵期,也保住了中秋檔首日23.3%的排片。

AI作圖 by娛樂資本論

從內容上看,《野孩子》其實是三部家庭題材片中觀感最為輕鬆的,最不「苦」的一部,也是《一雪前恥》的合家歡之外,最適合全家觀看的一部。

比起映前預期的「社會黑暗面」與極端的苦情奇觀呈現,影片大多時候色調明亮溫暖,聚焦於哥哥馬亮(王俊凱飾)與弟弟軒軒相知相熟的溫情,兩人住在世外桃源般的廢棄遊樂園,擁有新的家。淚點主要集中在兩人迫於現實不得不離別的不舍,兩人都被父母棄養的悲慘,以及哥哥對弟弟原生的「善」,比如哥哥偷東西養弟弟,但堅決不讓弟弟偷竊。

「催淚」情節大多來自原型故事,也適合短視頻傳播,成為影片前期主要的出圈觸點。

上映後,影片還營銷話題「野孩子 群像塑造」,因為劇情並不局限於「流浪兄弟」兩人,還刻畫了一個問題兒童犯罪團伙,有形象鮮明的反派,也有「改邪歸正」的問題青年。

相較於同檔期電影,《野孩子》聚焦底層相互取暖的溫情以及衣食住短缺的窮苦,反而讓影片居於家庭觀影的舒適區:電影里的社會邊緣人群作為被觀察的他者,不會與觀影者產生任何生命體驗的共情,甚至能反襯著觀看者當下闔家歡樂的幸福。

「生而不養」這個議題並不新鮮,《何以為家》中來自黎巴嫩的男孩就因此控告父母,當時該片也以催淚為賣點收穫3.76億票房。

事實孤兒的定義是「父母沒有雙亡,但家庭沒有能力或沒有意願撫養的兒童」。電影將事實孤兒出現的原因歸因為「父母生而不養」的個人選擇。片中警察介入後,軒軒的上學問題被輕巧解決。現實生活中事實孤兒的認定難以及社會支持體系的缺失均未呈現。

《野孩子》的故事平鋪直敘、主演演技的掣肘以及對事實孤兒議題的淺層表達,使得其很難延伸出很多話題,票房上限也有明顯的天花板,更無法複製導演前作《我的姐姐》因為話題爭議拿下8.6億的成績。

同樣是女性題材,《出走的決心》和《祝你幸福》為何不同命?

值得注意的是《出走的決心》和《祝你幸福》都是女性編劇,關注的也是女性議題中的各個細分話題,對女性的困境有著細緻的刻畫。但無論是口碑還是票房,《出走的決心》都要勝上一籌。《出走的決心》豆瓣開分8.6分,票房預測近1億,而《祝你幸福》豆瓣僅6.8分,在首日排片更高的情況下,票房預測只有6000萬。

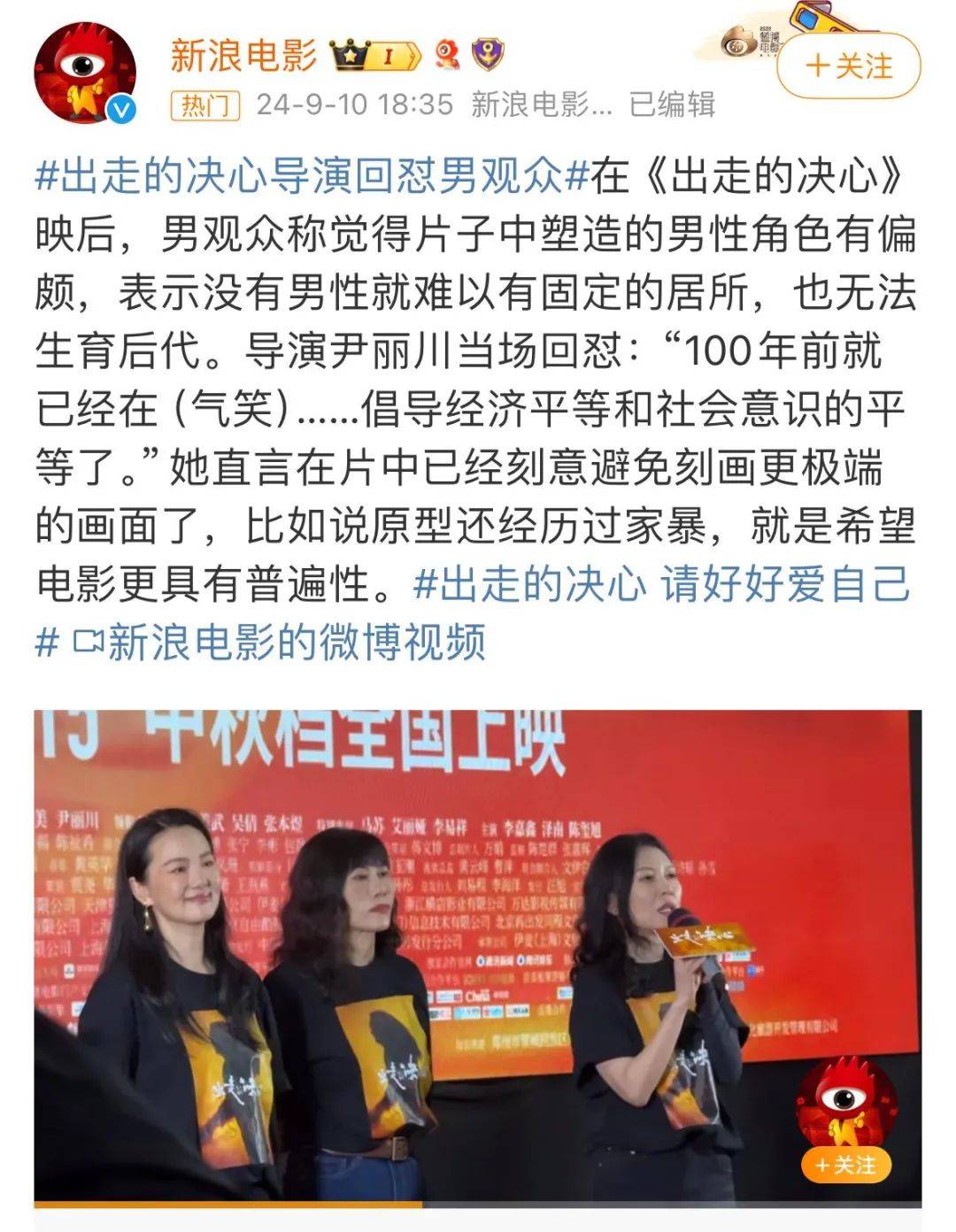

《出走的決心》選擇集中敘事、增加普遍性來尋求更多女性共鳴。比如主創在路演中就提及,特意去掉了原型丈夫的家暴情節,是希望達成更大的普遍性,而不希望做成另一部「家暴片」。主創還在採訪中提及,這是一部劇情片而非傳記片,因此導演和主演詠梅在開拍前都沒有見原型人物,只通過廣泛的報道、資料來構建完整的人物。

真正選擇出走或許是一種特例,但是女性在家庭、社會中受到的結構性壓迫卻是共通的。也許丈夫沒有真的動手家暴,但是無處不在的父權壓迫、精神暴力卻能獲得更廣泛的共鳴。

《出走的決心》中還有非常深刻的母女關係刻畫。原本說著支持母親出去旅遊的女兒,在自己職業受到威脅時,將育兒責任加諸於母親,加入剝削母親的陣營。

這種不再歌頌母職的偉大,希望母親放棄母職沉重負擔的勇氣,讓女性觀眾非常想帶母親看這部電影,鼓勵母親出走,無論是身體還是精神。

在宣發上,影片首映禮上主動營銷的#好好愛自己#是比較萬金油的雞湯話題,反而是首映禮現場出現的男性破防發言以及導演的反駁視頻憑藉性別爭議迅速出圈。

上映後口碑上漲,也有了更多的宣發抓手,比如小紅書的熱點#姜武老師演得不夠狠,得我爸來演#,觀眾開始通過影片分享自己的真實經歷,尋求與自身生命體驗相關的廣泛共鳴。

而更能直接帶動觀影需求的#今年最想帶媽媽一起看的電影#這個話題直到檔期最後一天才被片方主動營銷,似乎是由觀眾自下而上延伸出來的。

微博#今年最想帶媽媽一起看的電影#話題走勢

《祝你幸福》最顯著的特徵是社會熱點議題大雜燴,包括失孤、胚胎歸屬爭議、生育痛苦、代孕、離婚冷靜期等諸多當下的社會熱點話題,其中胚胎歸屬爭議案改編自真實事件,每一個話題似乎都能引爆輿論,但實際上由於主題不明確,難以建立準確的觀影預期,主創的意圖、宣傳的重點和最終觀眾的感受都出現明顯偏差。

《祝你幸福!》主要刻畫了四對家庭,肖央和宋佳正處於離婚冷靜期,兩人分別作為律師和醫生共同捲入了一起胚胎歸屬爭議案件:一對夫妻遭遇意外車禍,男方去世,女方變成植物人,兩人當時正因自然受孕受阻嘗試試管嬰兒,意外發生後在醫院留下了一個胚胎,男方父母和女方母親打官司爭奪這枚胚胎歸屬權。

編劇游曉穎在採訪中透露,她希望可以通過這部影片展現女性在生育過程中遭受的具體痛苦,影片中有身體上妊娠紋、剖腹產刀口、取節育環的呈現,也有悲傷乳頭綜合徵、產後抑鬱等精神上的壓力聚焦。

到了宣發環節,「不是結婚主義、不是不婚主義而是幸福主義」的主slogan以及短視頻平台爆款視頻給予觀眾的觀影預期是:宋佳作為大女主如何脫離婚姻泥沼,倡導婚姻自由與生育自由,反催婚,反催生。

但觀影后,觀眾發現影片中對胚胎歸屬權的爭奪成為故事重點,失孤家庭如何走出痛苦成為主要的主題表達。主角對胚胎歸屬的激烈爭奪,在不少觀眾看來是對生育孩子傳宗接代的執念,反而像是一部「催生」電影。

最終,已婚已育人群或許可以與《祝你幸福》產生片段式的共鳴,但這種限定人群的共鳴也讓《祝你幸福!》受眾有限,宣發沒有強勁的抓手,最終票房排片倒掛。

值得肯定的是,在這個中秋檔,女性主義家庭題材電影已經邁出一大步,不再限於喊口號,而是通過生活細節發展出眾多細分議題,也沒有「包餃子式」的強行大團圓結局。

只是從此次中秋檔各影片的表現來看,家庭片扎堆或許不是一個好的選擇,同類型題材供給限制了觀眾的選擇空間。更為重要的是,和短劇等市場相比,電影作為較為「主流」的藝術形式,在滿足觀眾的娛樂與社交需求之外,能否堅定的起到引領風尚、引導價值觀的作用,引發破圈層用戶的追捧,要更為重要。