数学天才浮出水面,背后却藏着不可告人的秘密。一个“天才少女”引发的风波,竟然揭开了功利教育的一角。

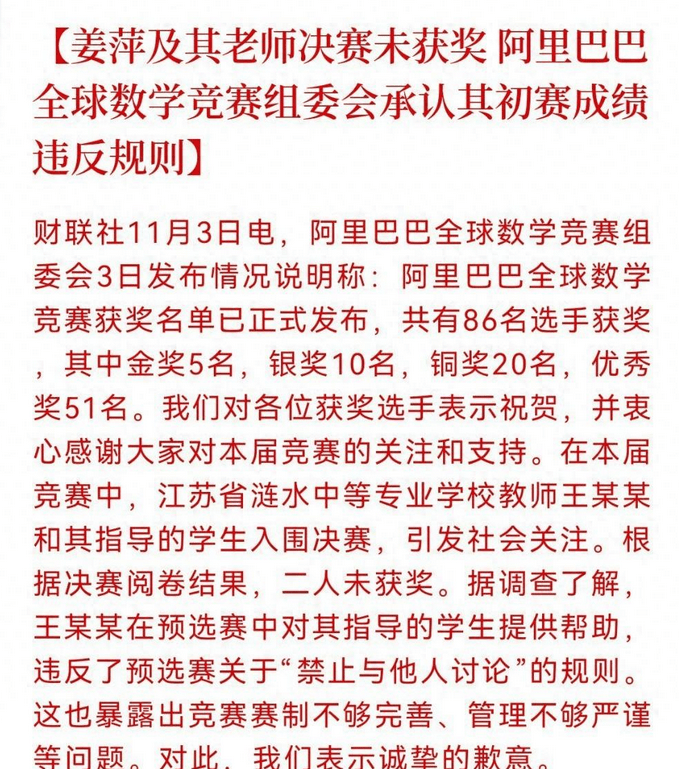

11月3日,阿里巴巴全球数学竞赛的决赛获奖名单公布,原本被媒体热捧的“数学天才”姜萍,却意外落榜。更让人瞠目结舌的是,她的数学老师王闰秋在预选赛中存在作弊行为。这一消息如同一颗重磅炸弹,瞬间引爆舆论。人们从最初的惊叹,迅速转向质疑。那些在屏幕前欢呼“天才诞生”的人们,似乎被狠狠泼了一盆冷水。原来,这个所谓的“奇迹”,不过是一场精心策划的表演。

对于这场骗局,王闰秋并不否认。他用一个“作弊手法”来抬高自己学生的分数,以此为自己的“教练成绩”加码。王闰秋利用两个账号作答,在分数上做了精细的“安排”,让其中一个账号得分明显高于另一个。就像一位魔术师,凭借娴熟的手法转移了观众的注意力,制造了一个“天才少女”的幻象。姜萍的出名其实源于老师的这场“包装”。而这一切,不过是为了让自己在数学竞赛教练这一身份上更具说服力。

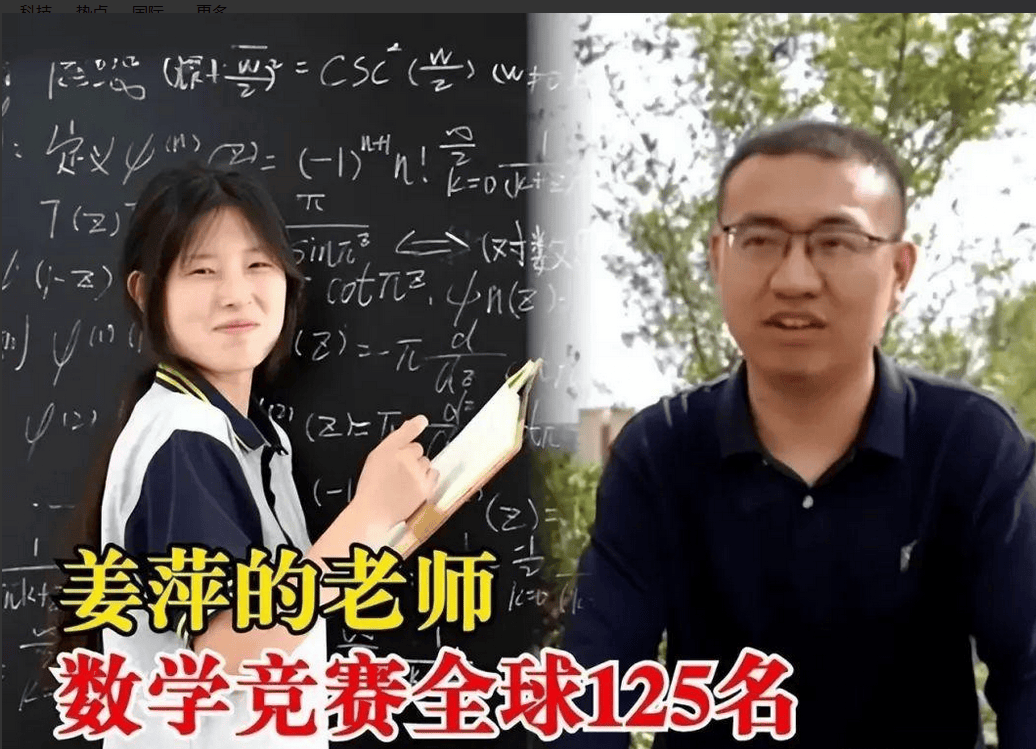

为了一个“学生出色”的标签,王闰秋似乎愿意背负一切。这个来自江苏涟水中等专业学校的数学老师,本人也颇具实力,拥有江苏大学数学专业硕士学位。

在参加阿里巴巴全球数学竞赛的历程中,他从第432名进步到今年的第125名,实力不容小觑。但或许他意识到自己再怎么努力,也不如培养出一个“天才学生”来得轰动,于是他做出了这个不太光彩的选择——让自己的学生成为镁光灯下的焦点。

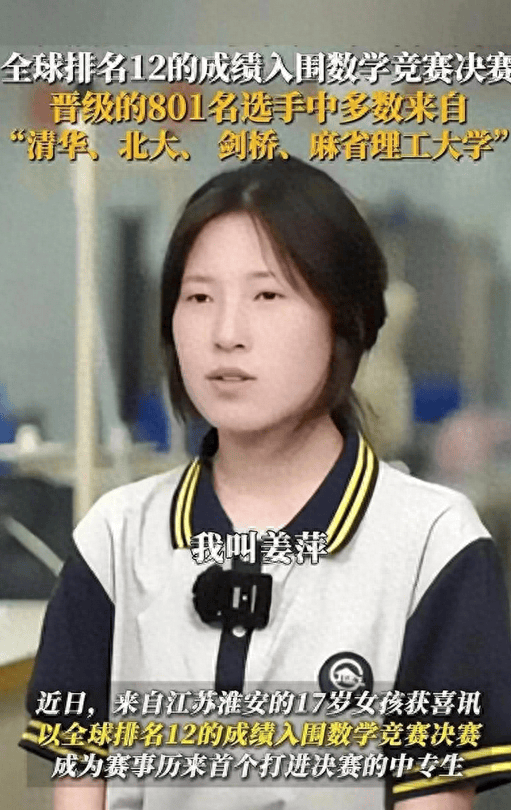

从一个普通的职高生到人们口中的“天才少女”,姜萍经历了常人难以想象的关注。身为涟水中专服装设计专业的学生,她的名字因数学竞赛的高分成绩而广为流传,甚至超过了许多名校的参赛者。这无疑让人产生无限遐想:是不是又一个被埋没的天才横空出世了?是不是一个小镇姑娘即将凭借数学逆袭?然而,真相却是姜萍并没有“天赋异禀”,预赛中那些光芒四射的分数,并不是她的真实水平。这种“天才”的光环,在真相面前显得如此虚幻。

其实,仔细想想,姜萍也只是被卷入这场风波的无辜者。17岁的她,在比赛时拿了第十二名的成绩,却不知道这一分数竟是老师精心安排的产物。现在回想起来,姜萍的数学成绩并没有多么拔尖,她在学校的数学月考不过80多分,满分150。这个分数看起来并不像是“数学奇才”的表现,却因媒体和舆论的推波助澜,被打造成了一个“学霸”形象。最终,当真相被揭开时,这个“天才”梦也随之破灭,姜萍自己恐怕也没想到,自己会以这种方式被推上风口浪尖。

其实,这并不是姜萍一个人的问题,也不是王闰秋一个人的问题,而是整个教育环境的问题。在这个充满功利心的社会里,太多人渴望“一步登天”的奇迹。一个学生的成功可以成为学校招生的招牌,一个老师带出天才可以让他在教育圈内名声大振。于是,功利心作祟,规则和道德变得可以随意打破。一场严肃的全球数学竞赛,竟然成了一些人追逐名利的工具,令人唏嘘不已。

不过,这场事件里真正让人深思的,还有竞赛本身的管理漏洞。阿里巴巴全球数学竞赛组委会在规则中虽有“禁止与他人讨论”的条款,却未能有效杜绝违规行为。王闰秋正是利用了这一漏洞,才得以成功操作两人账号,完成所谓的“成绩安排”。这也提醒了各大赛事的组织方,规则的制定固然重要,然而规则的执行和监督同样关键,否则,只会让比赛变成“游戏规则”的游戏。

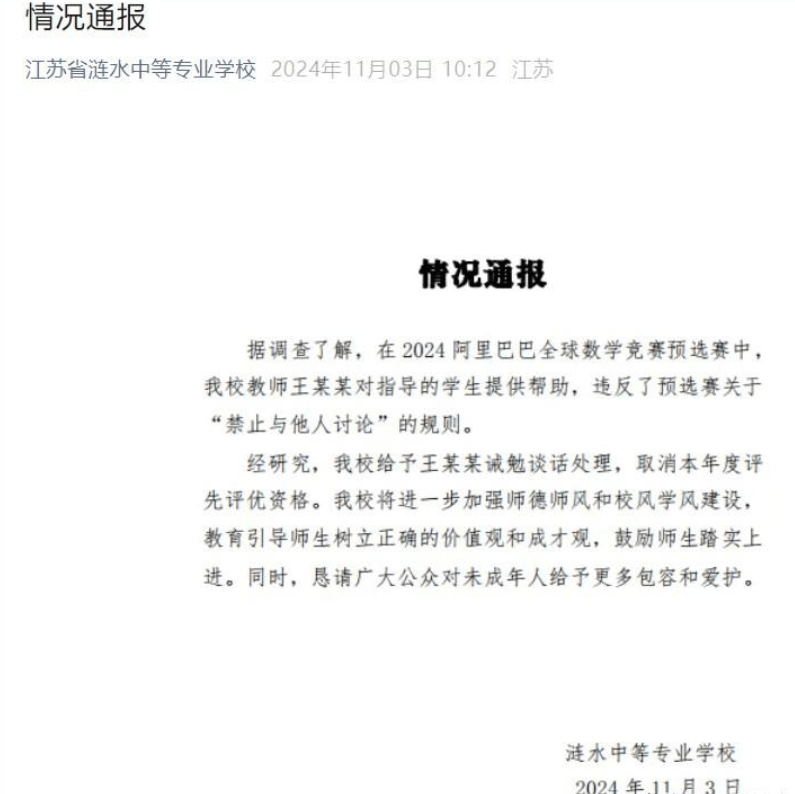

在事件曝光后,涟水中专迅速对王闰秋进行“诫勉谈话”处理,取消了他本年度的评优资格。这个处罚显得轻描淡写,远不足以挽回公众对这场竞赛和教育公平性的质疑。而在舆论的洪流之下,姜萍这位“天才少女”的光环也瞬间褪色。她成为了舆论的焦点,一方面被质疑是否真有实力,另一方面也承受着失去荣誉的心理压力。一个17岁的少女,面对如此大规模的网络质疑,承受的负担可想而知。

或许我们可以换个角度来看姜萍和王闰秋的故事。她并不是真正的“天才”,但她对数学有着浓厚的兴趣,这份热爱本该是一段美好的求知之旅,却因一场骗局而蒙上阴影。而王闰秋,尽管手段有瑕疵,但他对数学的热爱不容否认。只是为了追逐更大的“成功”,他选择了捷径,最终陷入舆论的泥潭。

或许这场风波也给了我们一个提醒:教育不应该是急功近利的舞台,真正的才华需要时间沉淀,不能靠包装和炒作。姜萍的例子告诉我们,“天才”也许就在身边,但不需要戴上虚假的光环,只有脚踏实地,才能在未来的路上走得更远。希望这个曾被赋予“天才”标签的姑娘,能够在真实的世界里继续探索数学的奥秘,不被过去的纷扰所困扰。

未来的路还长,祝愿姜萍和更多有志于科学的年轻人们,找到属于他们的舞台,用真实的实力和对知识的热爱,书写属于自己的辉煌篇章。