一天之内,德国态度180大转变,支持逮捕以总理,曲线救援加沙

最近,国际刑事法院(ICC)的一道逮捕令,引起了西方世界混乱,最开始一边倒的谴责,如今又一个个的转变了态度。

报道称,该机构首席检察官卡里姆·汗提出对以色列总理内塔尼亚胡及其它关键人物发出逮捕令的请求,显然点燃了国际法律与政治伦理间复杂而微妙的火药桶。

此举不仅关乎以色列和巴勒斯坦之间长期的紧张关系,而且触及更广泛的国际社会,尤其是西方国家间的立场差异与冲突。

ICC的裁决基于其对种族屠杀罪、反人类罪、战争罪和侵略罪的定义及管辖权,这也意味着被指控对象面临极其严重的指控,即大规模杀戮、制造饥饿并以此为战争手段等恶行。

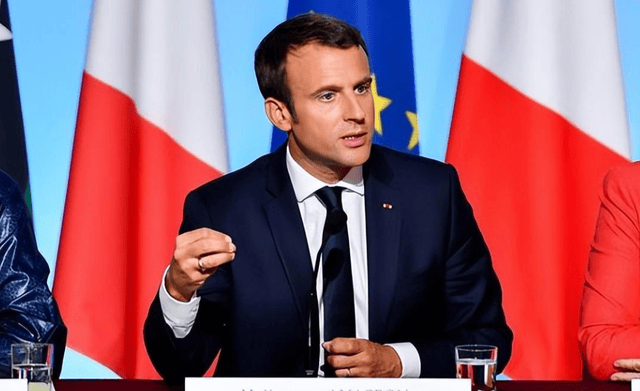

此类罪名不仅震撼人心,也引发了国际社会对正义与人权的深刻反思。法国和德国作为欧洲大国及ICC的成员国,在这件事上表达了明显的立场,这反映了欧洲国家在维护国际准则和人权方面的坚定态度。

值得注意的是,德国在支持ICC裁决的同时,展现了其独特的外交策略。德国表达了对以色列的额外维护意愿,这或许暗示了德国在追求国际法律公正的同时,也在平衡与以色列长期以来建立的复杂而敏感的关系。

德国的这一立场可能基于对历史、地缘政治和经济利益的考量,既尊重国际法庭的权威,又试图保持与中东关键国家的稳定关系。

另一方面,美国对ICC的强烈反应揭示了国际法与国家主权间的张力。美国的担忧,害怕自己成为下一个目标,并考虑对ICC实施制裁,从某种程度上映射了国际刑事法庭作用与限制的辩证性。

这种情形体现了一种国际法律实践中的现实难题:如何在尊重国家主权的同时,促进和维护国际人权标准。

通过分析此事,可以看到国际社会在处理全球正义与地域政治利益时的复杂性。

其实,相较于法国的直接支持立场,德国展现出一种更加审慎甚至是矛盾的态度,这背后既有法理逻辑的探讨,也有对过往历史责任的深层反思。

首先,德国对于ICC是否拥有对以色列行为进行审判的管辖权提出质疑,这一点似乎表明了德国对国际法治原则的尊重和对法律边界的严格诠释。

然而,当我们将视角转向以往的国际案例,尤其是涉及乌克兰与俄罗斯的冲突时,美西方国家对ICC的支持态度却显示出一种明显的双重标准。

在那个案例中,尽管俄罗斯并非《罗马规约》的缔约国,但由于乌克兰是缔约国,ICC便据此发起了对俄罗斯领导人的逮捕令。这一前例直接反驳了德国对管辖权问题的质疑,并暴露出西方国家在面对国际法治机构时的利益取向。

其次,德国对于ICC同时对以色列官员与哈马斯领导人申请逮捕令提出的批评,更多地映射出了德国对以色列的特殊情感。

德国政府试图维护的“平衡”,实际上可能加剧了国际社会对于以色列和哈马斯之间冲突责任的认知偏差,这种偏袒的立场也反映了德国在处理中东问题上的复杂心态。

而在大西洋彼岸,美国对ICC采取了更加激进的态度。作为以色列最坚定的盟友,美国对于ICC潜在的行动表示了极度的紧张和担忧。

美国参议员格雷厄姆的言论揭示了美国政界对于国际法治机构的深度不信任,尤其是在它们可能触及美国及其盟友利益时。美国政府的这种反应不仅体现了其对国际法治秩序的排斥,而且还透露了对自身行为国际化审判可能性的恐惧。

这一系列事件和态度的展现,可以说就是当前国际政治复杂性的缩影。