1969年李宗仁病逝,临终前嘱咐:收藏的几瓶好酒,帮我送给毛主席

在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

前言:

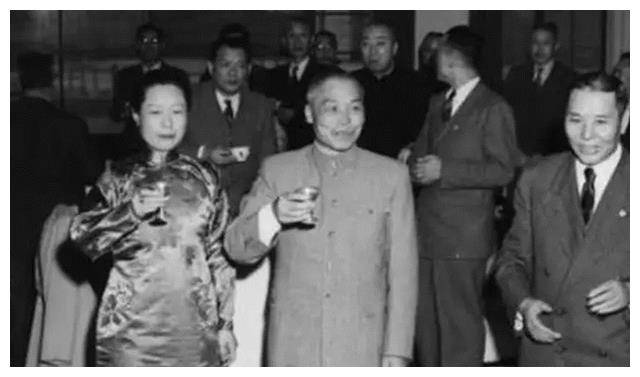

1968年10月1日这一天,中华人民共和国迎来了建国以来的第19个国庆节。

依照惯例,党中央在国庆的前一天于人民大会堂召开了招待会,党内领导人齐齐出席,场面甚为宏大。

但是已归国三年有余的李宗仁,却没有出现在这场盛大的宴会中。

原来,早在国庆节之前,李宗仁就因病住进了北京医院。

在中央领导的亲切关怀下,李宗仁得到了专业诊治。

虽然情况暂时出现了好转,但从1969年1月开始,李宗仁的身体状况越来越差。

在临终前的几天,李宗仁把自己的夫人胡友松和工作人员叫到了身边,特别嘱咐道:

“我收藏的几瓶好酒,等我走后,你帮我送给毛主席。”

那么李宗仁为何会在弥留之际说出这样的话呢?

这就要从他的经历说起了。

李蒋二人从“蜜月期”到分道扬镳

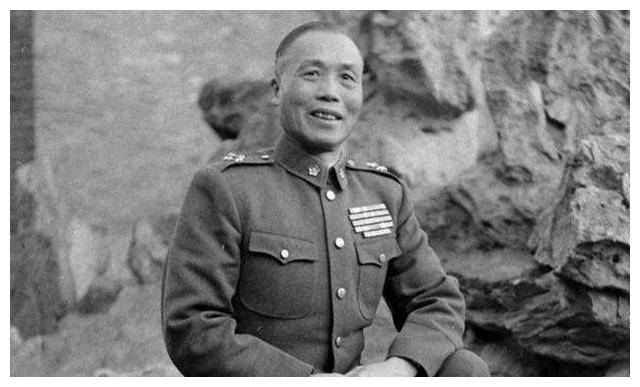

1891年8月,李宗仁出生在广西的一户农村家庭里。

幼年的李宗仁在父亲的教育下,开始读书学习,后来进入军校学习,毕业后成为一名准尉军官。

在他军事生涯的前几年,李宗仁从一位名不见经传的桂系军阀准尉军官,一步步成为广西军政的要员。

就在他势力不断扩大的同时,一位日后改变他一生的人,也逐渐浮出了水面,这个人就是蒋介石。

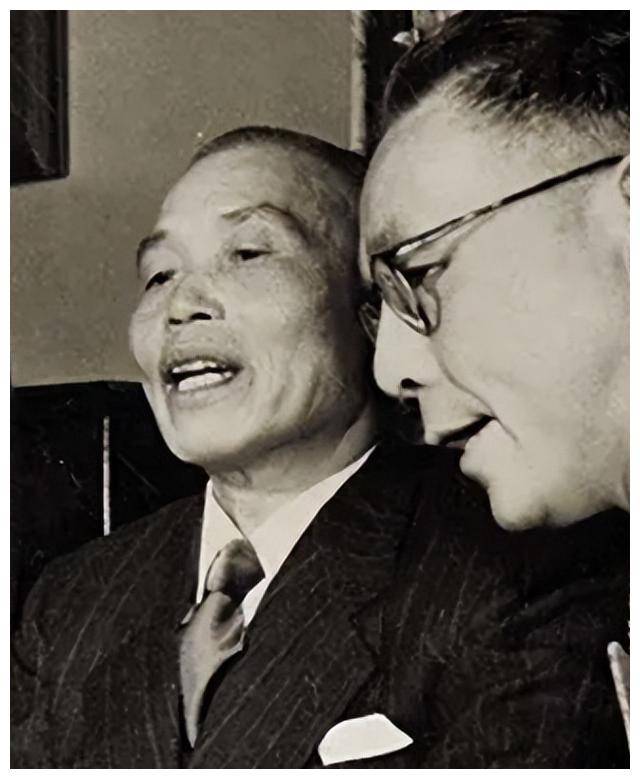

1926年春天,李宗仁前往广州与蒋介石一同商讨北伐大计。

从这次见面之后,李宗仁和蒋介石便多次一起出现在前线进行视察。

北伐军节节胜利,蒋介石拨给李宗仁十万军饷以作后勤保障。

李宗仁也以一连串胜利回报了蒋介石所谓的“器重”。

到1927年北伐取得胜利之后,蒋介石真面目显现,他们对外勾结帝国主义势力,内与封建买办团体同流合污。

针对国民党进步团体,与共产党组织制造了一系列惨案。

这些惨案背后均有李宗仁的手笔,尤其是骇人听闻的“四·一二反革命政变”的实施者,大部分都来自李宗仁指挥的国民党第七军。

除了上海、南京之外,李宗仁还授意在广西的南宁、柳州、桂林等多地发动,针对共产党员和进步人士的屠杀。

与此同时,李宗仁逐渐对蒋介石独断专行日渐不满,蒋介石也暗自要对李宗仁动手。

1929年1月,蒋介石将盘踞在全国各路的军阀集于南京,召开“编遣会议”,以此来实现排除异己的计划,会议召开后遭各路军阀强烈反对。

蒋介石自知已无法通过谈判来达成削弱军阀的目的,善于玩弄权术的他,开始了拉拢和策反工作。

经过一番操作后,原属于粤系的陈济棠宣布投靠蒋介石,李宗仁和白崇禧在此时返回广西组织力量与蒋介石进行对抗,奈何实力不足最终以失败告终。

此后,蒋介石、李宗仁两人之间矛盾激发的不可调和。

后来,蒋介石、李宗仁二人的关系,伴随着“九·一八”事变又发生了反转。

起初蒋介石寄希望于“国际调停”,希望通过外国力量的干涉,试图让日本作出让步,自己则还是实施“攘外必先安内”的行为。

但此时,中国共产党正式呼吁国内各党派停止内战,团结一切可以团结的力量共同抗敌。

在此国土沦丧、民族危亡之秋,以李宗仁为首的桂系军阀,接受了中国共产党的意见,并提出:

“与其坐以待毙,任凭日寇蚕食而亡国,不如奋起出击抗战图存”的观点,持抗日图存的态度的李宗仁,起初极力反对蒋介石对日本妥协。

直到1937年7月中旬,蒋介石向李宗仁和白崇禧发去电报,邀二人前往庐山一同商议抗日大计,收到讯息的二人,也立即通电全国表示拥护蒋介石抗日主张。

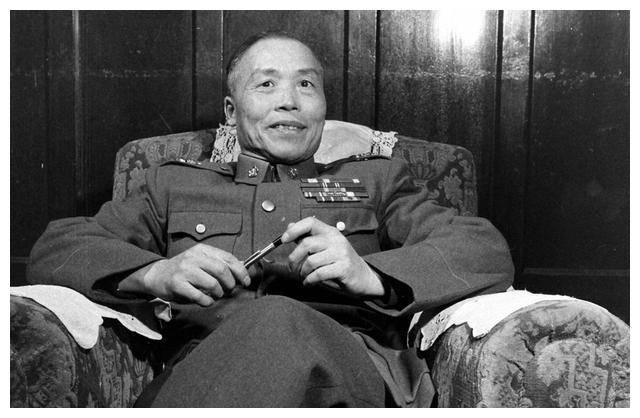

10月,李宗仁被蒋介石委任为第五战区司令官,亲自率兵北上抗日,并创下了名震中外的台儿庄大捷等重大战绩。

1945年抗战胜利后,蒋介石再次发觉李宗仁的实力威胁到了自己,所以将其调任至北平担任“行营主任”,试图让他远离国民党政治中心。

但是在1948年国民党召开的“国大”中,经长时间斡旋的李宗仁,还是成为了当时“中华民国”的

副总统

。

到了1949年,蒋介石通电全国决定“下野”,而此时得美方支持的李宗仁则取而代之。

而随着人民解放军的连连胜利,大势已去的李宗仁携家眷出逃,以就医为名从南宁乘专机飞往香港再飞美国,此后于美国度过了十六年流亡生涯。

最终,在1954年,败退台湾的蒋介石授意,开除了李宗仁的国民党党籍,并且罢免了其“副总统”之职,试图让其“身败名裂”。

此时的李宗仁并未理睬蒋介石的态度,而是开始寻求“回国”之路。

弃暗投明前路难,回国之路波折多

新中国成立后,李宗仁通过不同渠道了解新中国的发展状况,当他知道新中国发展日新月异之后,逐渐产生了想要回国的想法。

尤其是在1964年2月12日,李宗仁于美国《先驱论坛报》上发表了一封,劝告美国政府不要沿着错误的道路走下去,而应效仿法国政府,迅速调整对华方针的公开信。

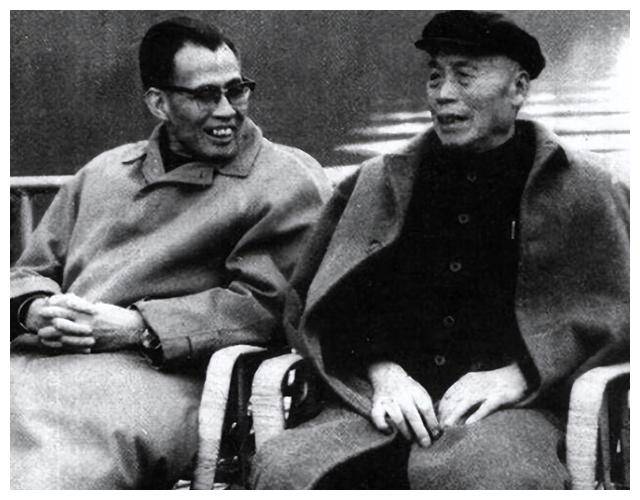

于是在1959年建国十周年前夕,程思远

应邀参加新中国成立十周年大庆。

周总理接见了

程思远

,

程思远也

向周总理陈述了李宗仁这几年来的思想经历与回国的愿望。

于是,周总理表示回国的大门随时向李宗仁敞开,但由于当时国内外局势尚不明朗,所以婉拒了他立即回国的请求。

另外,毛主席也对李宗仁的回国表示支持,说:

“李德邻(李宗仁字德邻),要回来,十分欢迎。”

由于当时中国与美国尚未建交,所以李宗仁为了摆脱美国和蒋介石特务的跟踪,回国之路可谓是一波多折。

1965年4月22日,李宗仁又一次来到纽瓦克城的移民局,先是申请去瑞士度假,6月13日,李宗仁独自离美国抵达欧洲。

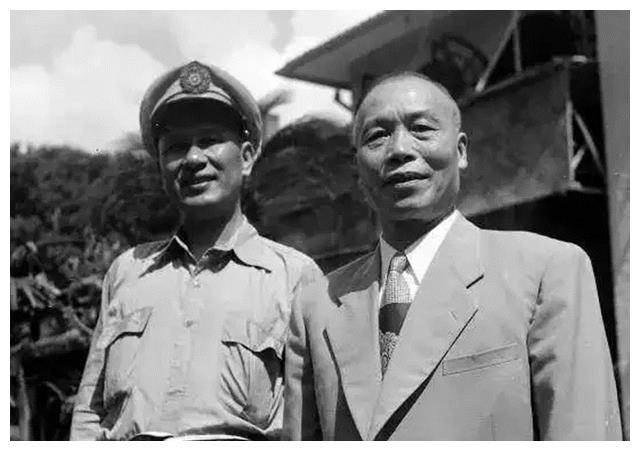

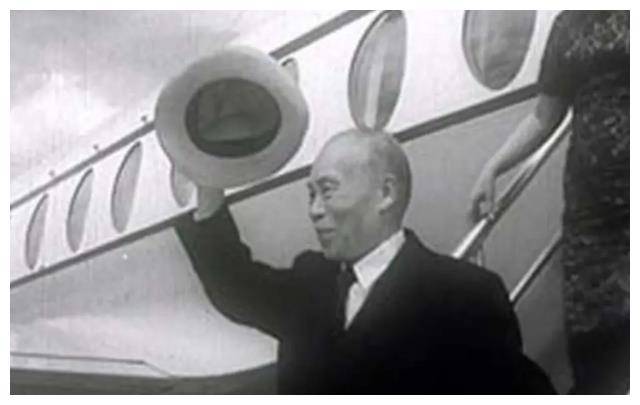

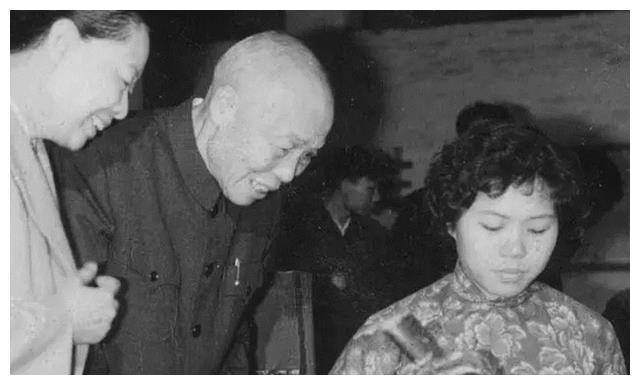

之后经过一路波折,1965年7月20日,74岁的李宗仁走下了舷梯。

当他看着北京停机坪前上百位社会各界人士列队欢迎的场面时,这位曾经叱咤中国政坛几十年的七旬老人不禁潸然泪下。

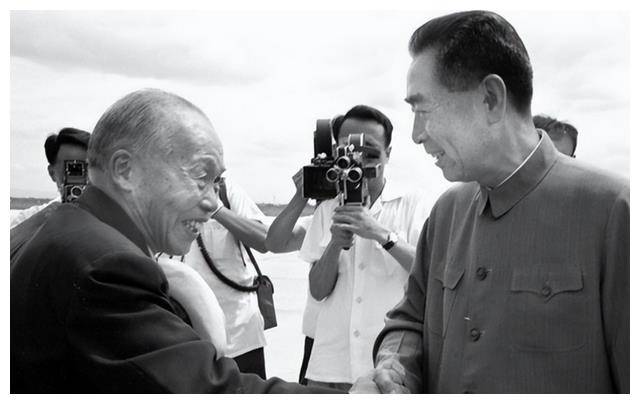

回国一周之后,李宗仁受邀前往中南海,与毛主席进行了五个小时的谈话,毛主席对李宗仁说:

“回来就好啊,回来就好,你是抗日的功臣,我们共产党人会永远记着你的功绩的。”

李宗仁回国之后,就在有关部门的陪同下,参观了新中国的各项建设成就,这个时候见到毛主席,李宗仁无疑是最为激动的,他说:

“现在越来越多的海外游子和我是同样的心情,就是可以回到新中国的怀抱,亲眼见证这天翻地覆的改变。”

毛主席听到之后哈哈大笑说:

“德公,你替我转告他们,凡是愿意回来的,新中国的大门永远为他们敞开。”

得党内外一致礼遇,临终记挂毛主席

毛主席特意向李宗仁询问回国后的打算,李宗仁于是向毛主席说出,自己想担任全国人大常委会副委员长的想法,毛主席思考了一阵后说:

“关于这个问题啊,我建议你和恩来商量一下。”

经过周总理和其他中央领导的考虑,最后还是婉拒了李宗仁的请求,心细的毛主席考虑到,避免李宗仁产生其他想法,所以特意派周总理登门解释。

周总理对李宗仁说:

“德邻先生,我们经过研究,觉得你还是不担任相关职务比较好,中央建议你留在政府之外,在进行统战工作时,会更加方便的。”

李宗仁听了周总理的话后,表示理解中央的意思,并承诺会在日后的统战工作中,义不容辞地完成政府交给自己的任务。

最终经过毛主席和周总理的研究决定,虽然李宗仁不便于担任中央职务,但还是予以李宗仁副国级的待遇。

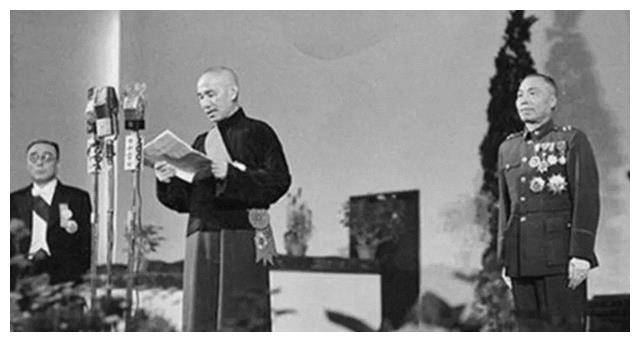

1965年国庆节,李宗仁还受邀登上了天安门城楼观看国庆庆祝活动。

在人群中,细心体贴的毛主席看到李宗仁在很远的位置,于是招呼他站在自己的身边。

毛主席一边给李宗仁讲解,一边关心起他的身体来说:

“德邻先生,您一定要保重好自己的身体,中国共产党会永远记着你的。”

在党中央的关切下,李宗仁的晚年过得平静且安定。

不过,正所谓,花开花落自有时,戎马一生的李宗仁,也同样逃不过宿命的安排。

日渐老迈的躯体未能战胜病魔,最终一步步地走向了人生的终点。

李宗仁在临终之前,还特意嘱咐夫人和工作人员,要把他珍藏几十年的名酒送给毛主席。

据悉,这些酒都是拥有200多年历史的收藏品,其价值难以估量。

但是李宗仁还是赠送给了毛主席,这充分说明了,李宗仁对毛主席的崇敬之情是无法比拟的,这一点已经超越了一切。

1969年1月30日,李宗仁因病逝世于北京,享年78岁。

总结

李宗仁早年投身革命,从一位默默无闻的下级军官,逐渐成了割据一方的军阀。

最后他不得不告别政治,出走美国,过上了闲云野鹤的生活。

人到晚年的李宗仁,厌倦了异国他乡的漂泊,十分渴望落叶归根。

最终回国心切的他,在党中央领导人的一致欢迎与帮助下顺利圆梦,并且得到了以毛主席为核心领导的我党同志亲切关照。

辉煌半生的李宗仁得以安度晚年,因此直至生命的最后一刻,都牢记毛主席的恩待。

可以说,李宗仁的一生见证了清政府的垮台、军阀的割据、抗日的烽火以及国民党的溃败,最后看到新中国日新月异的发展,这一切正如他晚年所说的:

“有幸成为华夏一员,不只是我一人的光荣,更是所有中国人的荣幸。”

这句话也充分证明一个国家只有富强,才不会被别人肆意侵犯,我们要好好珍惜这来之不易的和平时代,并且为中华之崛起与富强繁荣贡献出自己的一份力量。