富金壁:黄生《义府》质疑

《义府》,清朝黄生所撰考证札记之书。《四库全书总目提要》谓“生于古音古训,皆考究淹通,引据精确,不为无稽臆度之谈……根柢训典,凿凿可凭……虽篇帙无多,而可取者要不在方以智《通雅》下也”,评价甚高。细读之,觉实际亦确实如此。

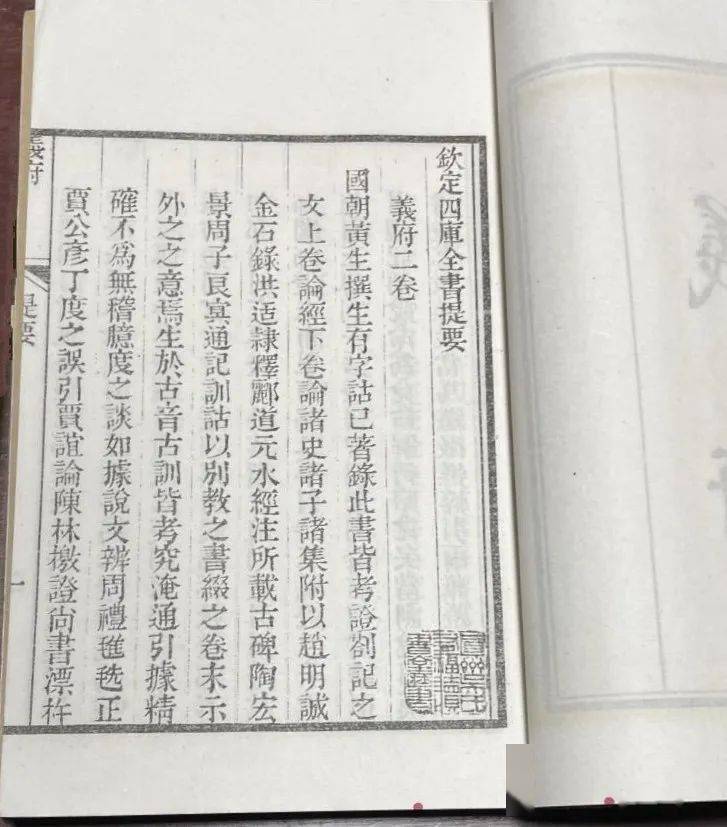

大东书局刊本《义府》

然窃以为间或亦有百密一疏而可商者。今略举数端,以就正于学者方家(《义府》原文以黑体标出)。

一、少艾

古外与艾同音,故谓美男为少艾。《孟子》“慕少艾”,赵注但以为“美好”,朱注云:“《楚辞》、《战国䇿》‘幼艾’义与此同。”亦例引之耳,其义故未晰也。

按《国䇿》,赵牟谓赵王:“王不以予臣(金壁按,当作工),乃与幼艾。”盖谓其幸臣建信君。《国语》云:“国君好艾,则大夫殆,好内,则适子殆。”以艾与内对举,可证艾即外矣。

又《曲礼》:“五十曰艾。”《方言》:“东齐鲁卫之间,凡尊老谓之傛,或谓之艾。”则艾本老称,今反训美好,思之似误。

按,黄生此段文字似有三误:以美男为少艾,一误也;以艾与内对举,证艾即外,二误也;谓艾本老称,今训美好,疑之为误,三误也。

少艾即年少而美丽,多指美女,如《孟子·万章上》:“知好色,则慕少艾。”赵岐注:“少,年少也;艾,美好也。”《续资治通鉴·宋徽宗大观元年》:“有虞仙姑者,年八十余,状貌如少艾。”

亦称幼艾,《楚辞·九歌·少司命》:“竦长剑兮拥幼艾。”亦可指少年美男子,如《战国䇿·赵策》,赵牟谓赵王:“王不以予工,乃与幼艾。”幼艾,即谓其幸臣建信君。又简称“艾”,如《国语·晋语》:“申生欲战,狐突谏曰:‘不可。突闻之,国君好艾,则大夫殆,好内,则适子殆。’”不必谓“艾”为“外”之误。

又,愚以为,“艾”训“美好”,训“苍老”,皆是:艾少则绿,像人之发青,故可喻少美;老则苍白,像人之发白,故亦可喻苍老。情理当然,无可疑者。

有“绿发”一词,状人发美:东坡《戚氏词》:“穉颜皓齿,绿发方瞳圆。”《佩文韵府·广群芳谱·一萼红》:“唤琼姬皎皎,绿发萧萧。”又《阿房宫赋》:“绿云扰扰,梳晓鬟也。”

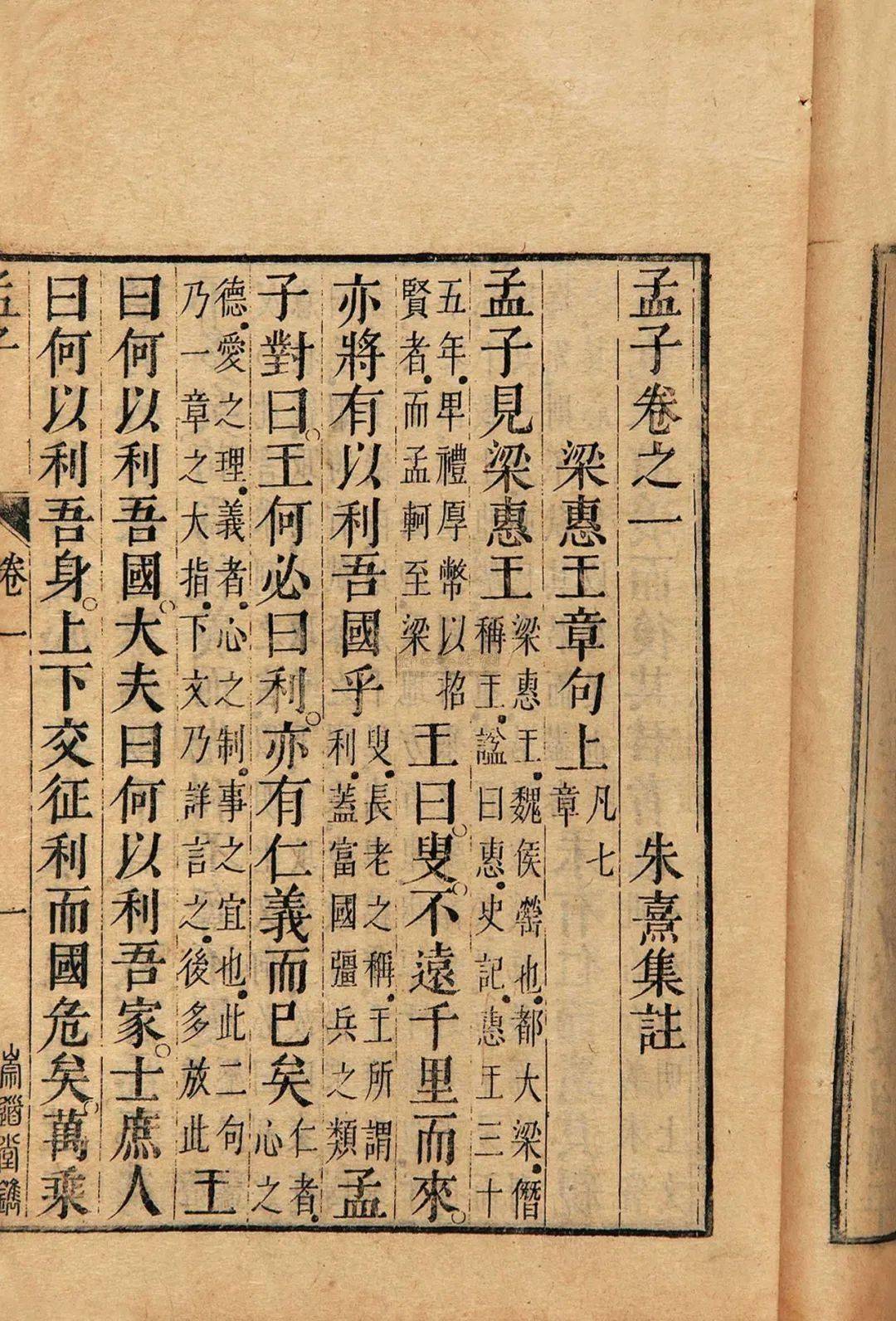

清刻本《孟子》

二、蒲卢

《中庸》:“地道敏树。夫政也者,蒲卢也。”陆佃以为瓠之细腰者,得之。以为蒲苇者,固非;以为土蜂者,尤谬。吾乡至今作此音(《埤雅》、《解頥新语》因《尔雅》“蜾蠃,蒲卢”之文,遂以蒲卢为细腰土蜂)。盖蜂以细腰故,亦有蒲卢之名。此处则指地之所植者言耳。蒲苇虽易生,弟不须种植;瓠是种植所生之物,始与上文树字相应。故沈括说亦似是而非。

《尔雅·释虫》:“果蠃,蒲卢。”郭璞注:“即细腰虫也,俗呼为蠮螉。”又:“螟蛉,桑虫。”郭璞注:“俗谓之桑蟃,亦曰戎女。”果蠃,又名蒲卢,乃寄生蜂的一种。腰细,体青黑色,长约半寸,以泥土筑巢于树枝或壁上,捕捉螟蛉等害虫,为其幼虫的食物,古人误以为收养幼虫。汉扬雄《法言·学行》:“螟蛉之子殪而逢蜾蠃。”《文选·刘伶<酒德颂>》:“二豪侍侧焉,如蜾蠃之与螟蛉。”李善注引李轨曰:“蜾蠃,蜂虫也……蜂虫无子,取桑虫蔽而殪之,幽而养之,祝曰:‘类我。’久则化而成蜂虫矣。”

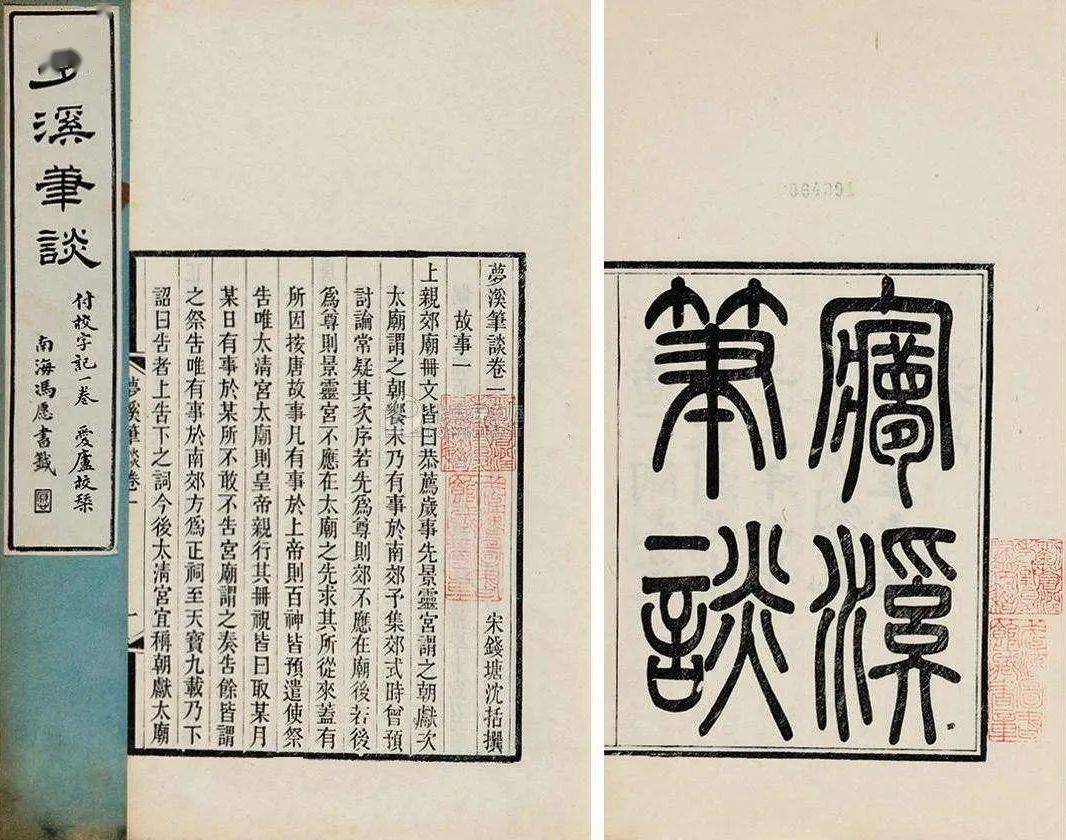

《埤雅》

宋陆佃《埤雅》两处提及果裸与蒲卢:

一,《释虫·果裸》:“果裸一名蠮螉,一名蒲卢。《中庸》曰:‘政也者,蒲卢也。《化书》曰:‘婴儿似乳母。’斯不远矣。”是谓蠮螉(即细腰蜂)为蒲卢。

二,《释草·蒲卢》:“细要曰蒲,一曰蒲卢。细要土蜂谓之蒲卢,义取诸此。《中庸》曰:‘夫政也者,蒲卢也。’亦谓之果裸。今蒲,其根著在土,而浮蔓常缘于木,故亦谓之果裸也。”这一条说细腰的“蒲”也叫蒲卢,也叫果裸,是一种植物(其实即栝楼,亦作“栝蒌”、“栝楼”)。

而细要土蜂谓之蒲卢,即因土蜂亦细腰,形似植物蒲卢;《礼记·中庸》所谓“夫政也者,蒲卢也”,即指此土蜂。

《埤雅·释草·蒲卢》谓植物蒲卢亦名果裸,又重提细腰土蜂也叫蒲卢,并《礼记·中庸》文,是为说明土蜂亦谓之蒲卢之缘由,与其《释虫·果裸》条谓果裸一名蠮螉、一名蒲卢相映照。

不料黄生误以此处之《礼记·中庸》所谓“夫政也者,蒲卢也”,是说植物蒲卢,故曰“陆佃以为瓠之细腰者”,实乃未读《埤雅·释虫·果裸》文,而仅读《埤雅·释草·蒲卢》文而又误读之,可谓遗憾。

黄生以为“似是而非”之沈括说,见于《梦溪笔谈·辩证》:“蒲芦,说者以为蜾蠃,疑不然,蒲芦即蒲苇耳。故曰:‘人道敏政,地道敏艺。’夫政犹蒲芦也,人之为政,犹地之艺蒲苇,遂之而已,亦行其所无事也。”

沈括谓蒲芦即蒲苇,固如黄生所讥,并非合理:蒲苇野生,非人所树艺,故不能与“人道敏政,地道敏艺”(树字改为“艺”,盖为避讳)相合。

《梦溪笔谈》

黄生、沈括皆以蒲卢非蜾蠃,实不然。古人以为政者为蒲卢,即蜾蠃,谓土蜂也,是成说,且有《诗经》为证。《礼记·中庸》:“人道敏政,地道敏树。夫政也者,蒲卢也。”郑玄注:“敏犹勉也,树谓殖草木也。人之无政,若地无草木矣。蒲卢,蜾蠃,谓土蜂也。《诗》曰:‘螟蛉有子,蜾蠃负之。’螟蛉,桑虫也。蒲卢取桑虫之子,去而变化之,以成为己子。政之于百姓,若蒲卢之于桑虫然。”

按,去而变化之,“去”为“弆”的古字,收藏。蜾蠃常捕螟蛉而藏之,喂其幼虫。古人误认为蜾蠃养螟蛉为己子。

古代政治家以为,为政者养育教化百姓如己之子,故将为政者比作蜾蠃。故《诗·小雅·小宛》:“螟蛉有子,蜾蠃负之。教诲尔子,式谷似之。”毛传:“螟蛉,桑虫也。蜾蠃,蒲卢也。负,持也。”郑玄笺:“蒲卢取桑虫之子,负持而去,煦妪养之,以成其子。喻有万民不能治,则能治者将得之。式,用;谷,善也。今有教诲女之万民用善道者,亦似蒲卢,言将得而子也。”

且黄生以《礼记·中庸》“夫政犹蒲芦也”之“蒲芦”为植物之细腰瓠,义无可取:细腰之瓠有何深刻寓意,而可与“人道敏政,地道敏树”之政为比?人之所黾勉种植者,岂必细腰之葫芦乎?

故沈括说固似是而非,而黄生误读陆佃《埤雅》,兼未明《礼记·中庸》用譬之理,其说亦误也。

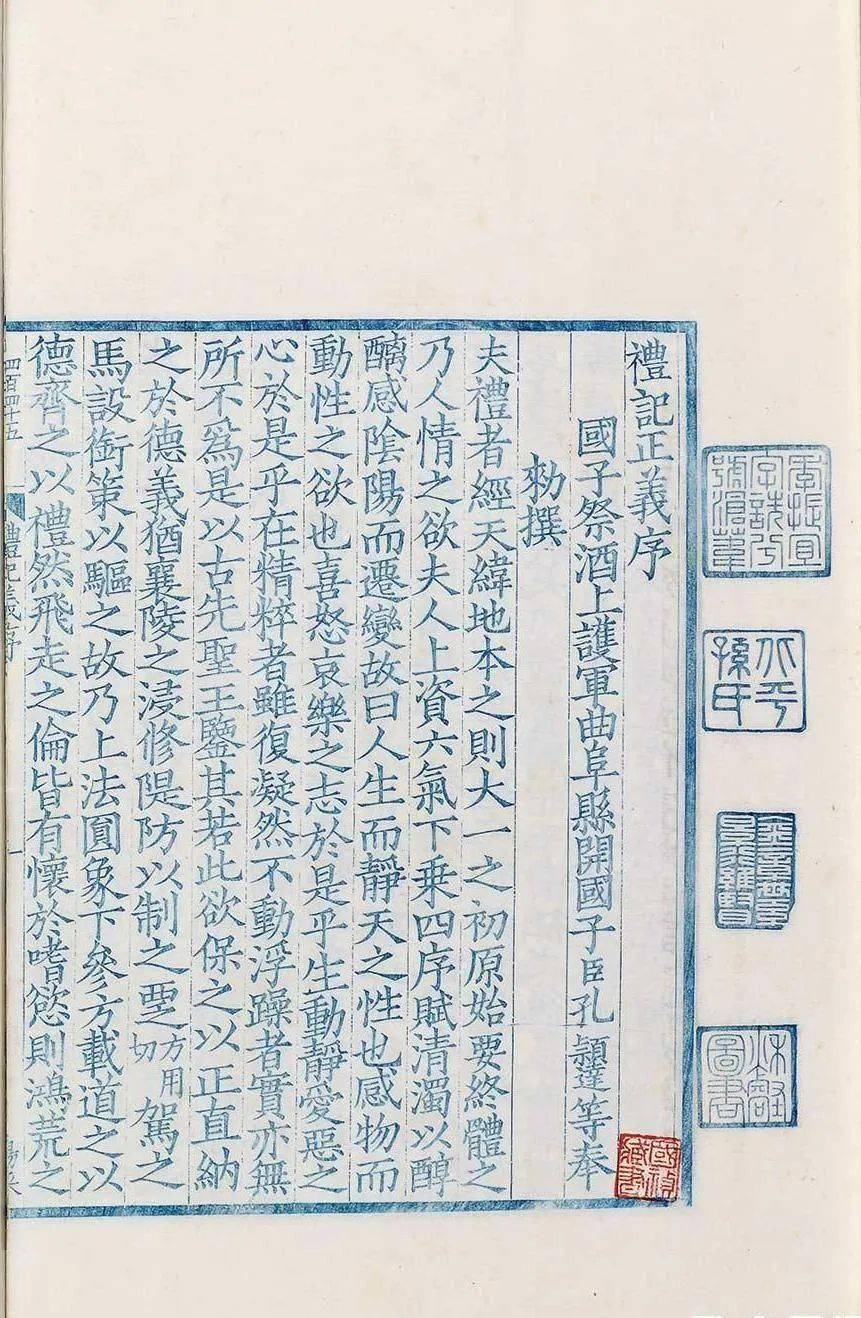

《礼记正义》

三、臧

《左文十八》:“毁则为贼,掩贼为藏,窃贿为盗,盗器为奸。主藏之名,赖奸之用,为大凶德,有常无赦。”

又云:“盗贼藏奸为凶德。”藏字,杜不注,疏:主为藏匿罪人之名。

按,藏乃臧之误也。古藏、赃字皆作臧,后人传写误加草耳。考《国语》正作臧,掩贼为臧,言得贼之物而隠庇其人,犹今窝主之谓,故曰:“主臧之名,赖奸之用,盗贼臧奸,俱为凶德。”取本文读之,其意自显:作臧则藏、赃二义皆具,作藏则义不备而意不明矣。又,此数句左氏皆以意释字:贼从则从戈,戈有残毁之意,故曰:“毁则为贼。”

臧从戕从臣,臣即贼也,而在中掩之义也,故曰:“掩贼为臧。”窃财贿,盗之小者,故于文,㳄皿为盗(㳄,古涎字,贪欲之意)。盗国家之重器,则非小盗可比,故加以大奸之名。臧字之义,左氏已自为注脚,何烦加草乎?

道光二十二年黄氏刻本《义府》

按,以形声为会意,或以意说文字而不顾古字形,乃古人陋习,虽左氏亦未能免俗;即如许慎引孔子所谓“一贯三为王”、“黍可为酒,禾入水也”,亦此类。

贼,本从戈,则声(今京戏演员犹读贼为则),而黄生谓“毁则为贼”,以为会意字。

臧,虽许慎《说文·臣部》释为“臧,善也,从臣,戕声”,而杨树达《积微居小学述林·释臧》:“盖臧本从臣从戈会意,后乃加丬声……甲文臧字皆象以戈刺臣之形,据形求义,初盖不得为善。以愚考之,臧当以臧获为本义也。”

按此说是,杨雄《方言》:“臧、甬、侮、获,奴婢贱称也。荆淮海岱杂齐之闲,骂奴曰臧,骂婢曰获。齐之北鄙、燕之北郊,凡民男而婿婢谓之臧,女而妇奴谓之获;亡奴谓之臧,亡婢谓之获:皆异方骂奴婢之丑称也。”司马迁《报任安书》:“且夫臧获婢妾,犹能引绝。”

释“臧”为奴,与字形相合。“臧”字中之“臣”字即指奴,而黄生谓“臣即贼也,而在中掩之义也”,毫无根据:“臣”向无“贼”义。左氏“掩贼为藏”本无此意,不过释何为“藏”罢了。“臧”本义为奴,无“掩藏”义,借为“善”义之“臧”、及“赃物”之“臧”与“躲藏”之“臧”,后来加“贝”、“艹”而成赃、藏字。

是左氏误释“贼”字,黄生延其误;《左传》“藏”字未必误,而黄生以未必误之“藏”字为误,又误释“臧”字也。

清光绪壬辰年宝善堂刻红印本《春秋左传》

四、面缚

《史记·宋世家》载,微子肉袒面缚,解者以为反缚向后,仅见其面,此说陋甚。凡缚者必反接,所以防他变。若微子则是自为出降之礼,但缚手而不反接,故以面字着之,此见古人用字之妙。从来为陋解所晦,可恨也。

又《项羽纪》:“顾见汉骑司马吕马童,曰:‘若非吾故人乎?’吕马童面之,指王翳曰:‘此项王也。’”

解者训面为背,亦误。详上下文语意,项王此时虽在围中,然去马童尚远,故曰“顾见”云云。时项王一行尚有二十余骑,先尚未辨孰为项王,因其呼而谛视之,然后指示王翳云云。面之,即谛视之谓……若面之训背,乃偭字耳。且此时汉视羽如几肉矣,尚何所讳而背之言乎?

丛书集成本《义府》

面缚,解以为“反缚向后,仅见其面”,其说固陋。然解作反接,则是。面,背,相背对。古代仅作面,后作“偭”,其例甚多。

《史记·项羽本纪》“马童面之”裴骃集解引张晏曰:“以故人故,难视斫之;故背之。”

《汉书·张欧传》:“上具狱事,有可却,却之;不可者,不得已,为涕泣,面而封之。”颜师古注:“面谓偝之也,言不忍视之,与吕马童面之同义。”

《后汉书·光武帝纪上》:“赤眉望见震怖,遣使乞降。丙午,赤眉君臣面缚。”李贤注:“面,偝也,谓反偝而缚之。”可见两汉以前“背向”义即作面。

又,据《项羽纪》“顾见”之文,难以断定项王去马童尚远。当时项王一行虽尚有二十余骑,然追者必无时无刻不耽耽虎视而辨之。又既云项王“顾见”,而“曰”,则马童当时必与项王四目相对;且项王已直呼马童为故人,马童又何待“因其呼而谛视之,然后指示王翳”?只因先为故人,素已慑于其威;今项王生死关头,又以故人之情责之,略有人心者,孰能坦然?且己方将士,亦必审知己与项王原来之关系:

凡此种种,必使其难以直面项王,而只能背对,指而示之王翳。万户侯之巨大诱惑,故人绝命前之切责,利欲与道德良心之矛盾——刹那间交汇周回于其心,又迅即隐忍抉择——一“面之”之文,蕴含多少机杼:吕马童难以直面故主之畏葸惭恧,项羽临终之从容风神,宛然皆在眼前。

谓此时汉视羽已如几肉,吕马童便应无所讳者,岂足以察吕马童其人彼时复杂之心态,而太史公文笔下之波澜乎?

《史记会注考证》

五、物故

《汉书·霍去病传》“士马物故”,又,《霍光传》“卒有物故”,师古云:“物,无也;故,事也,人死无所复能为事也。”《释名》云:“人死诸物皆朽故也。”按,二解皆非。物犹事也。不正言死,但讳云“事故”,犹孟子所谓“大故”耳。

物(mò)故,“物”通“歾”,死亡。《荀子·君道》:“人主不能不有游观安燕之时,则不能不有疾病物故之变焉。”《汉书·苏武传》:“前以降及物故,凡随武还者九人。”王先谦补注引宋祁曰:“物,当从南本作歾,音没。”即后来之“殁”,死,去世。

《国语·晋语四》:“管仲殁矣,多谗在侧。”《史记·屈原贾生列传》:“ 伯乐既殁兮,骥将焉程兮?”《周书·郑孝穆传》:“父叔四人并早殁。”

《红楼梦》第六三回:“﹝贾敬﹞系道教中吞金服砂,烧胀而殁。”故,亦死亡,言已为故旧。

程乙本《红楼梦》

六、窭数

东方朔云:“著树为寄生,盆下为窭数。”师古注:“窭数,戴器也。以盆物戴于头者,以窭数荐之。”或疑窭数与寄生截然二物,何以朔语如此?盖窭数常在盆下,今寄生亦覆盆下,故朔先谬言窭数,以绐郭舍人;舍人遂谓朔射不中,朔乃云云。非真谓寄生为窭数也。

按,《汉书·东方朔传》原文为:

时有幸倡郭舍人,滑稽不穷,常侍左右。曰:“朔狂,幸中耳,非至数也。臣愿令朔复射。朔中之,臣榜百;朔不能中,臣赐帛。”乃覆树上寄生,令朔射之。朔曰:“是窭数也。” 舍人曰:“果知朔不能中也。”朔曰:“生肉为脍,干肉为脯;著树为寄生,盆下为窭数。”

黄生未读懂原文,兼未深思,而疑窭数与寄生截然二物。

朔本谓寄生、窭数者一物而二名:著树为寄生,盆下为窭数;如同“生肉为脍,干肉为脯”一样;本皆是肉,然生肉与干肉名又不同,一名脍,一名脯。寄生为树病而生之瘿瘤,取下后锯之,则成圆形木片;掏空之,则成木环(树之瘿瘤亦多中空,遇此者,则锯之即近为木环),顶戴盆物于头上时,以之荐于盆物下,取稳固而不易倾覆,是为窭数。

人亦常编草为圈而用之,虽较为方便,固不如以树之寄生加工之取于天然而牢固耐用也。郭舍人但知树生之瘿瘤为寄生,而不知窭数即略为加工之寄生,故以东方朔答语“是窭数也”为误。

而东方朔则以“生肉为脍,干肉为脯”为喻,说明寄生、窭数亦一物而二名:著树为寄生,盆下为窭数——是真谓寄生为窭数也。故汉武帝一听即明郭舍人之“完败”,而“令倡监榜舍人”。

中华书局版《汉书》

颜师古注曰:“窭数,戴器也。以盆盛物,戴于头者,则以窭数荐之,今卖白团饼人所用者是也。寄生者,芝菌之类。淋潦之日,著树而生,形有周圜,象窭数者,今关中俗亦呼为寄生。”

其释“窭数”则是,而谓“寄生者,……形有周圜,象窭数者”则非:岂其“象窭数者”即可谓之“窭数”乎?如寄生与窭数非为一物,则“生肉为脍,干肉为脯”句岂非赘语?故知黄生之说,本之师古注,而师古注固非也。

明郑真《读东方朔传》即说“窭数分明是寄生,狋吽空复口相争。”而明杨慎《广性情说》:“性则根柢,情其旁荣侧秀;性其枝干,情其窭数寄生也。”旁荣、侧秀为一物,则窭数、寄生亦为一物。

杨慎之论,盖出《庄子·骈拇》:“骈拇枝指,出乎性哉,而侈于德;附赘县疣,出乎形哉,而侈于性。”故知人有附赘县疣,树有窭数寄生。附赘县疣,为人之瘿瘤;窭数寄生者,亦树之瘿瘤,而非芝菌之类也。

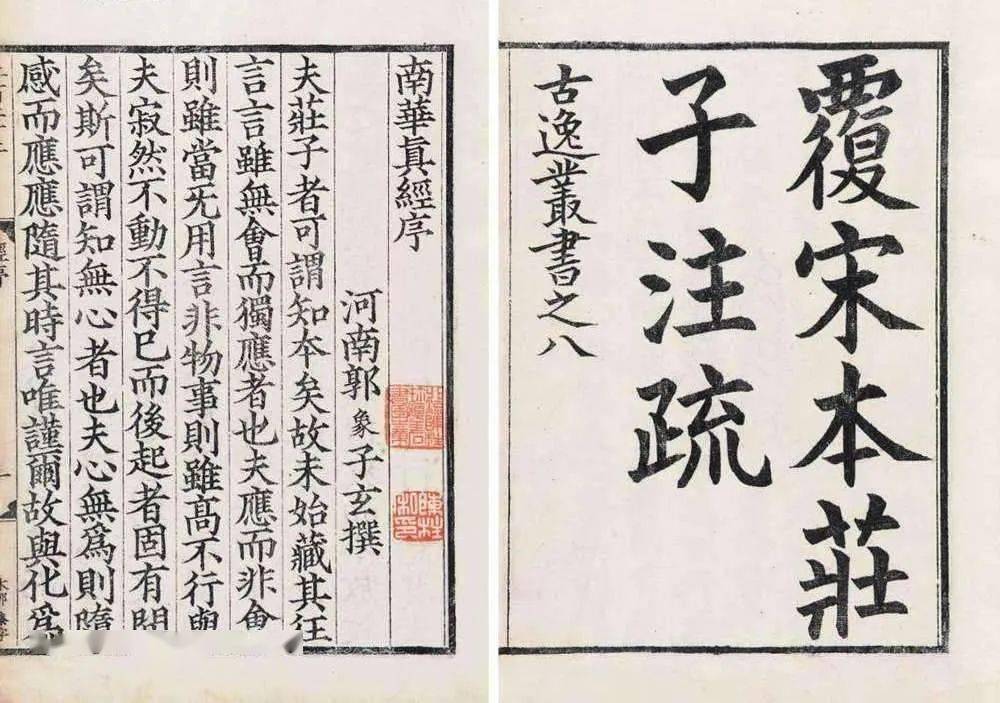

《覆宋本庄子注疏》

七、涏

《汉书·赵后传》:“燕,燕,尾涏涏(堂练切)。”今误本作“涎”,非。涏从廷乃得声。《韵会》“涏”字引《汉书》此语,则知当时本固不误也。水滴谓之涏,此形容小鸟张尾之状极肖。字书训光泽貌,亦属臆说。

《汉书·外戚列传》:“有童谣曰:‘燕,燕,尾涎涎。张公子,时相见。’”颜师古注:“涎涎,光泽之貌也。音徒见反。”

按,“涎”字不误,作“涏”字乃误耳。《韵会》“涏”字引《汉书》此语,乃因袭《集韵·霰韵》、《广韵·霰韵》“涏”字而误。

其实入《霰韵》的当是“涎”字(《集韵》释“光泽貌”,《广韵》释“美好貌”,其义一也),堂练切,音diàn。《玉台新咏》于是据音引作“尾殿殿”,《四库全书总目提要》说:“汉成帝时童谣‘燕燕尾涎涎’句,有旧本《汉书》可证,宋刻误为‘尾殿殿’。”且汉荀悦《前汉纪》作“尾涎涎”,宋罗愿《尔雅翼》:“燕尾尤为光泽,故《汉书》曰‘燕燕,尾涎涎’,美好之貌也。”

韦应物诗《燕衔泥》:“衔泥燕,声窭窭,尾涎涎。秋去何所归?春还复相见。”

陆游《长歌行》:“燕燕尾涎涎,横穿乞巧楼,低入吹笙院。”

元马祖常《问燕》:“紫燕尾涎涎,巢成引雏去,秋风巢泥落。”

黄生《增注字诂义府合按》

八、督亢

《史·荆轲传》“献燕督亢之地图”,注以为地名,非也。地图当尽全燕,岂得仅献一处?盖此时秦已有天下大半,非仅前时割地以讲之比,故若为举版图以内附者。

督亢,犹言首尾。人身督脉在尾闾穴,亢为咽喉,故首尾谓之督亢。言尽燕地之所至为图也。注谓督亢坡在范阳县东南,又按《水经注》有督亢沟、督亢泽,《涿志》有督亢亭、督亢陌。

予谓此皆后人因二字以名其处耳。《路史·舜纪》云:“历阳之耕侵畔,乃往耕焉。田父推畔,争以督亢授。”此督亢乃疆界之意,益证史之非地名矣。

按,黄生谓人身督脉在尾闾穴,亢为咽喉,是。然以“督亢”为首尾,后又以督亢为疆界,谓“督亢”非地名,则非。

盖“督亢”本非地名,乃人身体之要害,因以喻重要部分,膏腴之地。《史记·燕召公世家》“使荆轲献督亢地图于秦”索隐引徐广云:“督亢之田在燕东,甚良沃,欲献秦,故画其图而献焉。”

看来燕时已称其东部良沃之田为督亢,故“督亢”当时容为地名。未见他国膏腴之地称为“督亢”者,盖即因燕原已有其名也。

至如《路史》,宋人罗泌作,乃晚出之书,其“历阳之耕侵畔,乃往耕焉。田父推畔,争以督亢授”,“督亢”与“畔”相对,以喻重要部分无疑。

《汉语大词典》

《汉语大词典》“督亢”条以“古地名。战国燕的膏腴之地。今河北省涿州市东南有督亢陂,其附近定兴、新城、固安诸县一带平衍之区,皆燕之督亢地”为第一义项,以“泛指膏腴之地”为第二义项,尚属合理

此事与“牧野”事颇相类。《尚书·牧誓》:“王朝至于商郊牧野,乃誓。”孔传:“纣近郊三十里地,名牧。”是孔传以“牧”为地名,“牧野”为“牧之野”。

《逸周书·武寤》:“王赫奋烈,八方咸发。高城若地,商庶若化。约期于牧,案用师旅。”《诗·鲁颂·閟宫》:“致天之届,于牧之野。”与孔传合。

而《史记·殷本纪》“周武王于是遂率诸侯伐纣,纣亦发兵距之牧野。”集解引郑玄曰:“牧野,纣南郊地名也。”是郑玄已误以“牧野”为地名矣。

实际“牧”原来也可能非地名。《尔雅·释地》:“邑外谓之郊,郊外谓之牧,牧外谓之野,野外谓之林,林外谓之垧。” 本皆指近郊远郊之地,任何都邑郊外地区皆可称之。后“牧”先成纣近郊地名,武王本于牧之野与纣决战,后人误会,遂以“牧野”为专名。

九、所

《仓公传》:“不为爱公所。”所之为言许也,俗谓不多曰几许。缘仓公更欲受方,公孙光曰:“我方尽矣,不为爱公所。”言于公更不吝惜纤毫也。

又《周亚夫传》“帝曰:‘此非不足公所乎?’时赐食不置箸,亚夫心不平,顾尚席取箸。帝视而笑”云云。不足犹不重也,意谓此主者偶忘置箸耳,不然不至轻慢如许也。

又《佞幸传》:“上有酒所,从容谓贤”云云此所字亦不多之意,犹俗云微有酒意也。

中华书局版《字诂义府合按》

所,意。谓流露的情态。《汉书·董贤传》“上有酒所”王先谦补注:“酒所,犹酒意。”《汉书·周亚夫传》:“此非不足君所乎?”杨树达《古书疑义举例续补》卷二:“所者,意也;不足君所者,于君意有不足者也。”王、杨说皆优于黄。

十、不自喜

《史·外戚世家》“壹何不自喜”,《郦生传》“足下何不自喜”,《魏其武安侯列传》“君侯何不自喜”,按诸云“不自喜”即今俗云“好不思量”之意,必当时方言如此。《世家》《郦传》并不注,惟《魏其传》苏林注:“何不自解释为喜乐。”索隠引师古云:“何不自谦逊为可喜之事。”二解俱牵强,且于《世家》《郦传》所言不可通。

《魏其武安侯列传》“君侯何不自喜”,日人泷川资言《史记会注考证》引张照“不自喜犹言不自爱,下文所谓‘无大体’是也。”按,不自喜,即不自好自爱自重,不自珍重而谨言慎行。非“好不思量”之意。

明徐奉泉大来堂刻本《史记》

十一、雕悍少虑

《史·货殖列传》:“民雕悍少虑。”雕与雕通,朴之反也。今俗用刁,字同。

按,司马贞索隐:“人雕悍,言如雕性之捷捍也。”此注是,“雕”不必为“雕琢”之“雕”(本字作雕,朴之反),而作雕鸟之雕,言其凶悍。若作雕,朴之反,则为巧饰,与文义不合:岂有凶悍剽疾之人而反巧饰乎?

十二、生平毁程不识

《史·魏其武安列传》:“夫无所发怒,乃骂临汝侯曰:‘生平毁程不识不值一钱,今日长者为寿,乃效女儿呫嗫耳语!’言我目中素无程不识,今尔值我为寿,乃与程耳语而不顾我,是知有程,不知有我矣。口中虽骂贤,意中兼骂程不识。”

黄生之意,“生平毁程不识不值一钱”者,非临汝侯灌贤,乃灌夫自谓,此与文义不合:关键在一“毁”字。

“毁”者,毁谤,诋毁,詈骂,为贬义词。

《论语·子张》:“叔孙武叔毁仲尼。子贡曰:‘无以为也!仲尼不可毁也。’”

《史记·孟尝君列传》:“齐王惑于秦楚之毁,以为孟尝君名高其主而擅齐国之权,遂废孟尝君 。”

《袁盎晁错列传》:“已而绛侯望袁盎曰:‘吾与而兄善,今儿廷毁我!’”

灌夫纵使“目中素无程不识”,又岂能自谓己毁人乎?观文义,灌夫无所发怒,之所以骂灌贤者,灌贤是颍阴侯灌婴之孙,而灌婴父张孟尝为灌婴舍人,得以富贵,故蒙灌氏姓为灌孟。

《古书句读释例》

吴楚反时,颍阴侯灌婴子灌何为将军,请灌夫父灌孟为校尉,时灌孟年老,灌夫时与父俱,年龄当与灌何不相上下。而临汝侯灌贤为灌何之子,辈分年龄地位都比灌夫小,故灌夫只能骂临汝侯灌贤以泄气,非骂程不识也。

而田蚡谓“程李俱东西宫卫尉,今众辱程将军,仲孺独不为李将军地乎”云云,是既挑程不识之怒,又兼挑李广之怒,又拉扯东西二宫,意尤阴险。

富金壁:说麟、凤、龙“三灵”的神兽形象

富金壁:《淮南子札记》序

富金壁:《玉石录》序

富金壁:漫谈汉魏晋士人的尚德风习