尚可喜,出生于山西洪洞的一个贫困家庭,他祖上世代务农,并没有出过什么惊天动地的人物。到尚可喜这一代,他在家里排行第四,家里并没有起色,反而因为战乱全家人被迫流离失所。

尚可喜十八岁时,后金入侵辽沈,尚可喜的母亲死于战乱当中,他和父亲为了在乱世中活下来,被迫加入明军,两人后来都在皮岛上跟随毛文龙。只可惜父子两人团聚不久,尚可喜的父亲就被后金人杀了,毛文龙就让尚可喜接管父亲的部队。

按理来说,尚可喜应当对后金恨之入骨,因为正是他们的入侵,才使得尚可喜的父母惨死,一家人流离失所。

尚可喜一开始的做法,也表现出他抗金的决心。毛文龙被袁崇焕斩杀后,皮岛发生兵变,东江总兵黄龙被叛乱的将领拘禁。尚可喜得知后,不仅没有呼应兵变,还赶忙率军前往皮岛,将叛乱镇压,并支持黄龙出来重新主持事务。

吴桥兵变发生后,尚可喜也是毛文龙部下中为数不多的愿意为朝廷作战的将领。尚可喜率军与叛军作战,先后杀耿仲裕、王应元等人,又将占据旅顺的高成友驱逐,使得黄龙得以入驻旅顺。

可以说,在平定皮岛之乱和吴桥兵变中,尚可喜是出了大力气的。然而,任谁也没有想到,仅因为祖大弼的怀疑,尚可喜就背叛了明朝。

崇祯六年,尚可喜围追堵截逃亡海上的孔有德等人,由于遭遇飓风,尚可喜的水军走散,很久之后才登陆登州。由于发动叛乱的将领大多都是毛文龙的旧将,所以祖大弼对于来晚的尚可喜势必会怀疑。黄龙得知后,搭救了尚可喜,让他得以回到旅顺。

为了表彰尚可喜,黄龙还擢升尚可喜为副将,驻守广鹿岛。然而不久以后,尚可喜的靠山就倒了,孔有德等人引金兵攻陷旅顺,黄龙被迫自杀,留在旅顺的尚可喜百余家眷也全部投水自尽。

又是金兵让尚可喜失去了亲人,按常理来说,本就抗金坚决的尚可喜,应当更加坚定决心。可令人意想不到的是,由于受到接替黄龙职务的沈世魁的打压和诬陷,尚可喜竟然有了投降后金的心思。

尚可喜在得到皇太极肯定的答复以后,率军席卷劫掠广鹿岛等地,裹挟上万军民,斩杀逮捕拒绝投降的将领,然后便带着辖下五岛的军资器械从海上投降了后金。

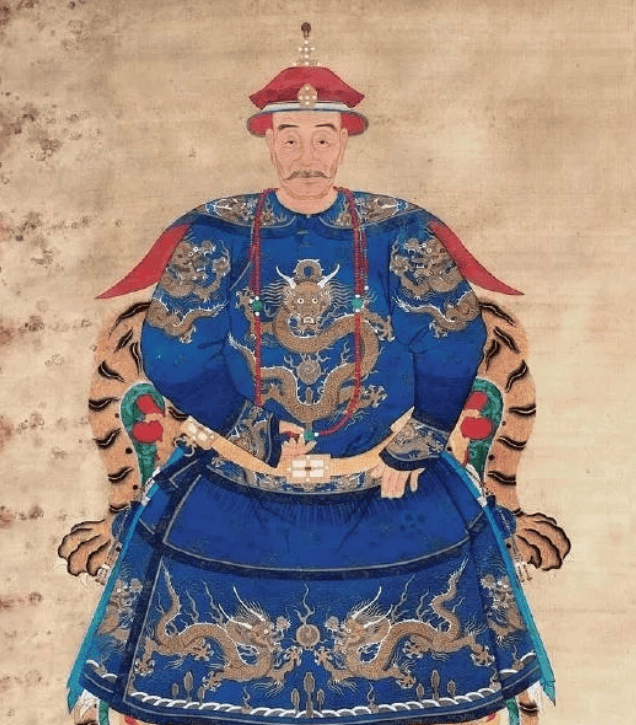

皇太极大喜过望,以极高的礼节接待尚可喜,并将尚可喜的军队命名为“天助军”。清朝建立后,皇太极加封孔有德为恭顺王,耿仲明为怀顺王,尚可喜为智顺王,由于三人都带有一个“顺”字,所以他们也被合称为“三顺王”。

在清初加封的六位汉人王中,三顺王是掌管实权的,比如尚可喜,他的手上就握有重兵,尚可喜本人还被编入汉军镶蓝旗。皇太极如此看重尚可喜,当然是有原因的。投降清军的明军将领并不少,但像尚可喜这样忠心的,却不多见。

从投降清军以后,尚可喜就成为清军的开路先锋,不论是征讨朝鲜,还是重要的松山、杏山之战,尚可喜均在其中发挥了作用。

明朝灭亡以后,尚可喜又跟随吴三桂入关,与李自成战斗,并击败了李自成的部队。杀完李自成以后,尚可喜又率军沿天津、登州、武昌、岳阳、南雄、韶州、英德、清远等城,围攻广州。

可以说,在平定南方的过程中,尚可喜打得比清军还积极。清军基本上没有花费什么力气,尚可喜就帮助他们攻破了南明的防线。在与南明作战的过程中,尚可喜的水军也起到了重要作用。

顺治七年,尚可喜的大军势如破竹,攻打广州。南明的两广总督杜永和拒绝投降,与尚可喜率领的军队展开激战。在围攻长达十个月以后,广州城破。

入城以后,尚可喜命令将俘虏全部斩杀,并将余下的人驱逐到海边,让他们活活溺死。清军还在广州城内进行了屠杀,杀尽了其中的少壮男子。经过统计,死者高达七十余万,史称“庚寅之劫” 。

帮助清朝打下南方以后,尚可喜又一路追击抗清将领李定国,将南明最后的抵抗力量消灭。为了让尚可喜继续充当清朝统治南方的代言人,顺治皇帝让尚可喜统御广州。

后来,康熙打算三藩全撤,吴三桂得知以后,打出了“兴明讨虏”的旗号,起兵反清。很快南方将领百姓一齐呼应,云南、贵州、福建、江西、广西等地皆举起反清大旗,南方诸省光复。

位于广东的尚可喜麾下也有将领支持反清,尚可喜的儿子尚之信也劝父亲投靠吴三桂。可是尚可喜却拒绝了儿子的请求,他们诛杀想要反清的将领,坚决抵御吴三桂的军队。

正是由于尚可喜的坚决抵抗,使得数十万大军被广东牵制,始终无法北伐。在尚可喜的牵制下,清朝赢得了时间,他们调集大军,吴三桂的局势也愈发危险。

康熙十四年,尚可喜身体已经衰弱,但他依旧指挥全军,为清朝抵御南方诸军。次年,忍无可忍的尚之信发兵围攻父亲的府邸,尚可喜得知后欲悬梁自尽,后被手下救下。不久以后,尚可喜就因病去世,临死前,他还把皇太极赐下的冠服穿上,并说出了:“吾死之后,必返殡海城,魂魄有知,仍事先帝。”(《清史稿》)

尚可喜所说的先帝,当然是指皇太极等清朝皇帝。对于尚可喜而言,他已经彻底将自己当成清朝人了。

其实客观地讲,尚可喜背叛明朝,是有情可原,毕竟有人想诬陷谋害他,拼死作战却被自己人陷害,一怒之下投降清军无可厚非。

可是,尚可喜投靠清军以后,却充当清军的急先锋,入侵明朝比清军还要积极,南征北战,几乎为清朝打了所有的仗,期间还制造了惨绝人寰的“庚寅之劫”,残杀了数十万同胞,这就实属令人不齿了。

参考资料:

《清史稿》