有这样一位“偷窥狂”摄影师

生于德国,长于美国

却用 24年跑遍中国的城市、乡村

不拍珠光宝气的商场,不拍秀场里的潮男浪女

只将镜头潜入街巷、工厂背后的劳苦大众

有人骂他“丑化”中国,净挑落后的地方拍

也曾有保安扣留他,没收他的胶卷

可他却甘愿做一个“ 拿着相机的都市人类学家”

用一种外来的、独特的视角,与世界共振

他叫 迈克尔·沃夫(Michael Wolf)

3次获得荷赛奖,2次获得世界新闻摄影奖

作品被纽约大都会艺术博物馆、芝加哥当代摄影博物馆等多家国际艺术机构永久收藏

2019年4月,65岁的 沃夫于香港长洲岛离世

回顾他这一生与中国的情缘与羁绊

一种深深的感动,在心底流淌

一个德国人,拍下记忆里的中国

如果你曾生活在上世纪90年代的中国,想必一定不会对这些,

带有时代印记的老照片,感到陌生。

灰暗的水泥马路边,有个性的女工友们,

穿一身艳粉的上衣,择一套霸气的皮衣皮裤,

在抢眼发色和厚底松糕鞋的点缀下,尽显时髦女郎的气质与魅力。

泥泞的乡村小道上,回家探亲的年轻小伙,换上松垮、干净的深蓝色西服,

英伦风的领带和格子衬衫,衬托出“城里人”的气质与风度,

吸一根烟,双手往兜里一揣,哪怕裤腿儿沾满泥土,也依然是全村最靓的仔。

年轻女孩儿们,喜欢把衣服扎进裤子里,夹着袜子穿凉鞋,时尚又精神。

新婚夫妇和亲戚们,对定制的大红色大衣爱不释手,

蕾丝内搭,头花点睛,才不失体面和优雅。

从1994年开始,迈克尔·沃夫大约花了8年时间,在中国内地四处采风、创作,

这组以中国城乡为背景的 《中国肖像》,自带浓烈的超现实主义和魔幻意味,

它敏锐地捕捉到了那个年代,人们对于时尚,独到、大胆的解读,

也从另一个侧面,折射出那个风起云涌的时代,

中国崛起背后的那股,原始而生猛的力量。

“他们的衣服很奇怪,假皮衣、假皮草、古怪的帽子......但他们看起来很骄傲,因为正是他们,负担起家里的生计。”

对于 Wolf 来说,上世纪90年代的中国,是一个充满未知与惊喜的地方。

在这里,从未见过的新事物,提高了他对生活的感受力,

当他通过摄影,与这片陌生又新奇的土地,产生极强的链接和羁绊,

内心那些隐秘的渴求得到了满足,有关人文的思考,也开始慢慢发酵。

2004年,借着为德国《Stern》杂志拍摄专题作品的机会,

Wolf将镜头深入了,制造玩具的中国工厂。

在这里,他不仅亲眼目睹了数以亿计的玩偶,生产、制作、打包的全过程,

一个个日以夜继,勤恳又麻木的女工形象,也不止一次地冲击着他。

她们每天工作达16个小时,累了,就只能在机器下方的狭窄缝隙,蜷身休息片刻,

然后,继续埋头,为一个个自己根本买不起的“小家伙”,无限重复。

就在那一刻,Wolf突然意识到,

那些为世界儿童带去快乐的玩具, 背后原来是一个个鲜活的人,而非机器。

它们是无数中国人努力的结果,也促使着人们反思:

消费者驱动的全球化贸易中,人该扮演什么样的角色,又该如何应对源源不断的产品渴求。

沃尔夫用磁铁将20,000 个玩具及工人的照片粘在墙上,以呈现中国工人的真实状态

一场中年危机引发的奇妙缘分

作为一名摄影师,迈克尔·沃夫用一张张直击人心的作品,收获了不少新闻摄影界的荣誉。

作为社会人类学家,他也用日复一日的行走和细致入微的观察,带给世界新的视角。

可就是这样一位,出生于“艺术之家”,又师从传奇教授奥托·斯坦内特的资深摄影记者,

却也在39岁时,经历了一场严重的中年危机。

90年代初的德国,城市内外都经过一番大的整顿,所到之处,风景不尽相同,

大家感兴趣的新闻内容,也无外乎吉普赛、马戏团等相似的主题,

渐渐地,在新闻摄影行业打拼了20多年的沃夫,不仅对自己每天,如出一辙的报道模式,感到厌倦,

也对欧洲这般毫无惊喜感的生活,感到匮乏。

“人在迷茫时,要倾听自己内心的声音。”

沃夫选择了给生活按下暂停键,他从熟悉的家乡“逃离”,

跨越几千公里,来到中国香港谋生,意外地, 竟在这里开启了自己事业的“第二春”。

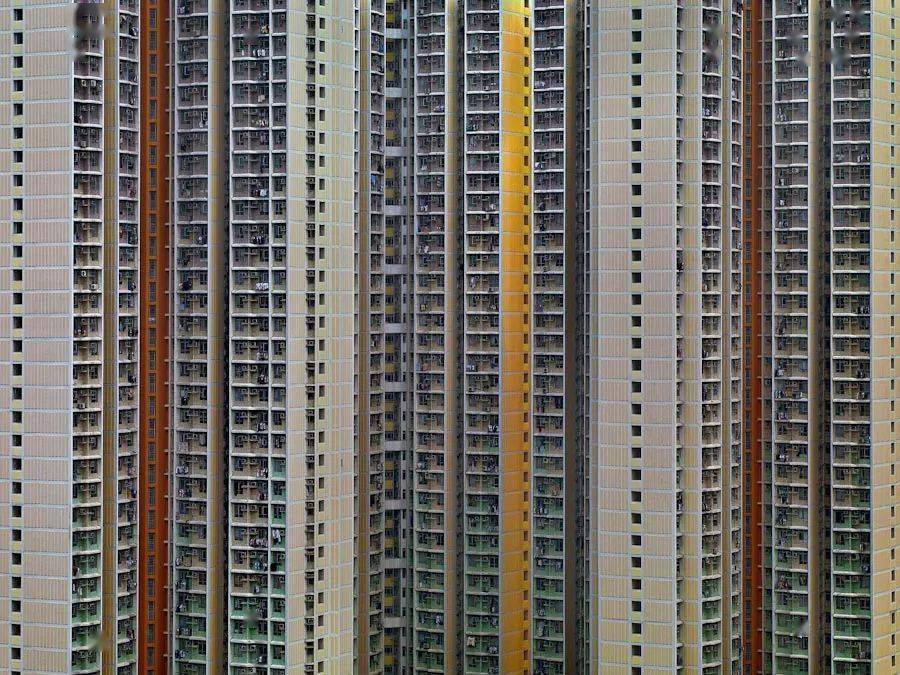

生活在人口密集、垂直度极高的城市,

这里的700万人口,每天就像沙丁鱼似的,在6500座高楼中,挤压、求生。

如何用影像,描述这座“被折叠”的城市?

沃夫把相机,搬上了天台。

通过紧凑的构图,将不断向上延伸的立体建筑群,转化为平面视角下,纵横交错的图案,

天空、地平线、或是建筑面的边界,在镜头中自然消散,

鳞次栉比的“矩阵”,堆叠起一个密不透风的“钢筋丛林”,密密麻麻,无限重复。

哪怕是隔着屏幕,也能感觉到,一座超级大城市,宿命般的压迫。

可当镜头拉近,夜幕下的“灰暗格子”,却又分明显露出了,久违的烟火气——

晾晒的衣物,与家中的五彩窗帘,映衬出一幅和谐的画卷,

橙黄的灯光下,港风装修的老屋里,一家人正手摇着蒲扇,其乐融融……

这是拥挤的城市空间里,人们存在的证据。

它让你,即便是在隔岸相望,也仿佛能从这紧凑的建筑框架中,暂时喘口气。

《 100 X 100》:2006年4月,Wolf 得知九龙历史最悠久的石硖尾公屋即将面临着拆除重建,便带着相机挨家挨户走访,在四天的时间内记录下了100户公屋居民的影像。

除了高耸的大楼, 香港的后巷,是另一个让沃夫无比着迷的地方。

与喧闹、繁华的街面不同,这里的主角,往往是一些“脏、乱、差”的“破烂玩意儿”。

红红绿绿的拖把,倚靠着支架排排站立,“神气”的模样,犹如在宣告那些鲜为人知的“战绩”。

变形的雨伞下,手套、抹布等一系列大扫除用具,乱中有序地堆叠,

像极了“大扫荡”过后,筋疲力尽的模样。

在沃夫眼里,这些犄角旮旯里的风光,

虽不起眼,或是被人不齿,却恰好能讲述,生活、真实的香港故事。

当他耗费13年时间,将港九新界一带的数条后巷,一一探访,

不一样的“香港之美”,得以完整地呈现,

非官方生活的浪漫主义气息,也随着抽象又立体的摄影作品,扑面而来。

我的生命,与中国互通

2002年,沃夫出版了他的第一部摄影作品集 《坐在中国》。

顾名思义,这回的拍摄对象,就是这些散落在中国大街小巷,

修修补补的“二手物品”: 椅子。

如图所见,它们几乎可以用任何一种材料做成:纸板、塑料、木头、砖块……

使用它们的主人,对其进行反复修补、重新配置,有的甚至被“改头换面”过十几次,

就这么在熟人集聚的社区里随意摆开,偶遇一两位邻里乡亲,坐下来闲聊八卦,

它们,便是再好不过的道具。

中国人对此习以为常,好奇心爆棚的外国朋友,却把它们当做了难得一见的创作素材。

《旧金山纪事报》将这些形态各异的凳子,描述为 “中国的民间智慧”,

在这个全美发行量第一的官媒眼中,这些“重复利用”的环保案例,

即是 活生生的“城市人类学例子”。

沃夫形容它们,是“ 没有设计师的设计”,

他归纳自己骨子里的性格,与中国人所提倡的 “节俭”品质相重叠,

这些看似普通的旧物,虽不如新买的“体面”,却也是不可复制的珍奇宝贝,

它们映射出了其主人多元、复杂的个性,

他为它们的独一无二的审美,深深折服。

“从日常用品中,窥见生活的美好”

这对沃夫来讲,不只是一句简单的口号,更是他用心总结的摄影理念。

随着他在中国,找到了自己擅于表达的温情,

并把这些琐碎的东方故事,安利给整个世界,

他与这个“第二故乡”之间的情谊,也就被积淀得愈发深厚。

从生活的桎梏里抽身,

探索摄影的意义

一直以来, “城市生活”是沃夫创作中关注的焦点。

作为一个不折不扣的超级都市爱好者,他热衷于从庞大的城市空间,发现戏剧性的事件,

同时,也会偶尔静静地守在车来车往的街道,

以“局外人”的角色,“冷眼”观察着现代人,

一边接受磨难,一边接受救赎。

2009年,沃夫来到东京。

在这个“高密度”、“快节奏”的繁忙都市,他每天早上七点开始工作,

在人挤人的早高峰地铁站,架起机器,直击打工人的面部大戏。

有人西装革履,用几次张开的弧形手掌,

奋力为自己撑开一条狭小的缝隙,结果却是无疾而终。

有人对着镜头竖起了中指,眼神空洞,

肌肉紧绷,像是在诉说内心的烦躁与不安。

还有更多的,眉头紧锁,眼睛微闭,

被迫贴在车厢玻璃上的脸,扭曲到变形,

窗户因残喘的呼吸,蒙上了一层层薄雾......

画面无言,但又分明让人听到了无声的呼救。

这是沃夫最成功的社会纪录片系列之一, 《东京压缩》。

他曾花费四年时间,记录下90个工作日里,东京下北泽站两个相反方向的轨道之间,

打工人们备受折磨,又无力反抗的真相。

画面极致压抑,取景备受争议,却能好像一下激活,人们对于生活的反思——

《东京压缩》在世界新闻摄影奖的日常生活类别中获得一等奖

“在一些国际大都市中,人们对进步的兴趣超过了对居住在那里的人们的兴趣。在我看来,每个人都太贪婪了,而无论这种贪婪如何影响普通人,最终他们基本上是在伤害自己。”

沃夫在接受CNN记者采访时曾表示,自己拍摄这些表情痛苦的通勤者,本意是想启发人们:

恶劣的都市生活环境,是否仍值得坚持?

在欲望与尊严之间,如何寻找到自洽?

而对沃夫来说,只要自己的镜头语言,能帮助人们意识到都市文明中的生存危机,

他也就通过摄影,完成了自己的使命。

2020年的Art Central上,弗劳尔斯画廊展出了沃夫生前最后一幅作品: 《长洲日出》。

它记录了其在生命的最后阶段,每天从长洲的家中,捕捉到的海湾日出景象。

自然风光旖旎无限。

这或许也是这位心怀大爱的摄影师,为匆忙、迷惘的都市人,提前准备好的彩蛋:

感到疲惫时,就从日常生活的桎梏中抽身,

哪怕只是凝望着天空与地平线发呆,

也或许能够获得片刻,精神上的安宁与自由。

- END -

欢迎将文章分享到朋友圈

每天早上6:30不见不散

喜欢请分享,满意点个赞,最后点“在看”