央视网消息:24日,2023年度国家科学技术奖励揭晓,今年85岁的两院院士李德仁是我国高精度高分辨率对地观测系统的开创者之一,为中国成为遥感强国作出了突出贡献。

在颁奖仪式后,记者见到了李德仁院士以及他的夫人朱宜萱教授。

2023年度国家最高科学技术奖获得者 中国科学院院士中国工程院院士 李德仁:(我们)大学同学一辈子,六十多年了,坚持不断地互相鼓励。当时我在德国,她说回来,给国家干活,把热情给中国人。

作为我国摄影测量与遥感学家,李德仁带领科研团队,经过十多年的努力,实现了我国遥感卫星系统的自主可控,卫星光学分辨率从2到3米,提高到了0.5米,引领中国测绘遥感学科稳居国际前列。

2023年度国家最高科学技术奖获得者 中国科学院院士中国工程院院士 李德仁:这(是)武汉大学的一个校区,是我们中国2014年左右的2到3米分辨率的卫星影像。现在你看我们最近拍到的这个彩色的0.5米分辨率的图像,那要清楚得多。

李德仁说,遥感卫星通俗地讲,就是给卫星装上了看地球的眼睛,看得越清晰,获得的可用信息就越多,从城市规划、灾害监测到国防建设等领域,无不与遥感技术息息相关。1957年,高中毕业的李德仁被我国第一所专门培养测绘高级专业人才的大学——武汉测绘学院录取。大学期间,李德仁几乎看遍了图书馆中所有测绘学专业的文献;1982年,李德仁前往联邦德国深造,留学期间,他创立的误差可区分性理论,解决了测量学的百年难题。随着李德仁在学术界的名声逐渐显露,多家国外科研机构向他伸出了“橄榄枝”。在极为优厚的待遇面前,李德仁毅然选择了回到祖国,用学到的知识,回报养育自己的这片土地。

2023年度国家最高科学技术奖获得者 中国科学院院士中国工程院院士 李德仁:人民养育了我们,做工作,要做研究,应当为中国人做研究,为国家做研究,学成要报(效)国家,让中国强大。

未来,李德仁和科研团队还计划打造一个拥有252颗卫星的对地观测网,让全球更多的人享受中国卫星带来的优质服务。

2023年度国家最高科学技术奖获得者 中国科学院院士中国工程院院士 李德仁:我们就会建成这样的一个快、准、灵的地球观测网络,为我们整个国家的强大,为人类社会的可持续发展,作出我们中国人的贡献。

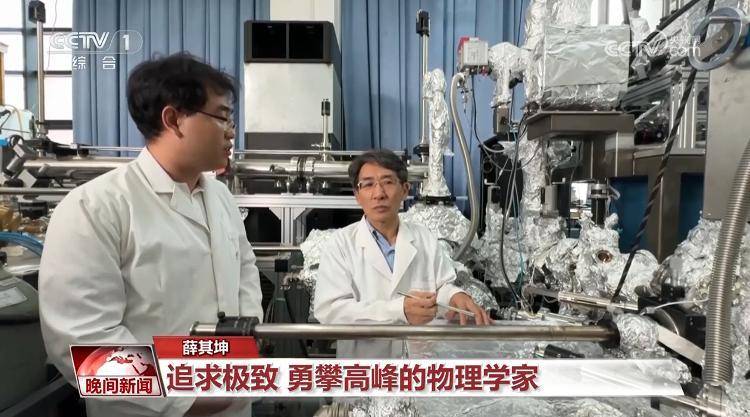

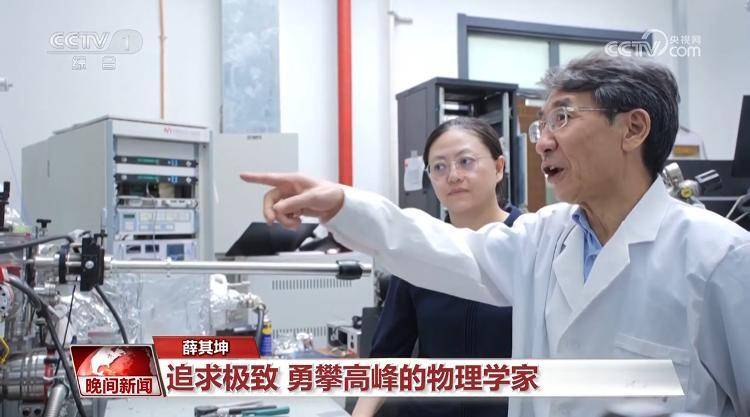

薛其坤:追求极致 勇攀高峰的物理学家

2023年度国家最高科学技术奖得主之一薛其坤,是凝聚态物理领域享有国际声誉的实验物理学家。接下来,就让我们一起走近这位追求极致的科学家。

在清华大学低维量子物理国家重点实验室,薛其坤院士正在和研究团队一起分析最新的实验结果,从2012年首次在实验上观测到量子反常霍尔效应到现在,12年来,团队一直在持续推进更深层次的原理和应用的基础研究,并不断取得更多新的进展。

1980年,冯·克利青发现了量子霍尔效应,即在强磁场的作用下,电流只在二维电子系统的边缘流动,并且没有电阻。科学家们进一步探索,希望发现一种不依赖于强磁场也能产生量子霍尔效应的材料,这个材料可以给看不见摸不着的电子建立一个高速公路。没有电阻,从而有可能解决电子器件发热的根本问题。这个不依赖强磁场也能产生量子霍尔效应的现象就是量子反常霍尔效应。它的发现将有望推动新一代低能耗晶体管和电子学器件的发展。

2023年度国家最高科学技术奖获得者 中国科学院院士 清华大学教授 薛其坤:量子反常霍尔效应是在拓扑绝缘体这个材料中存在着的一个关于电子运动的全新的规律。对我们科学家来讲也是一个非常奇妙的神奇的物理现象。所以我们非常希望把它的谜解开,看看它是不是存在。

一直以来,量子反常霍尔效应仅停留在理论层面,并没有被实验证实。2009年,薛其坤带领团队向这个科学无人区探索。他在实验方法上独辟蹊径,在技术发展积累的基础上,创新实验方法,解决了低维量子材料对环境污染极其敏感的关键问题。 2012年底,薛其坤团队在世界上首次在实验上观测到了量子反常霍尔效应。关于此项研究成果的论文很快被接受发表于《科学》杂志。在约一年后,该结果被国际上多个实验室在相同体系中重复,从而确认了该发现。

2023年度国家最高科学技术奖获得者 中国科学院院士 清华大学教授 薛其坤:从我们这个实验过程可以看到,我们几乎要穷尽所有的可能性,体现了这种在科学上追求极致这样一种态度。