中国的“居里夫人”王承书:我不能等着人家把中国建设好再回来

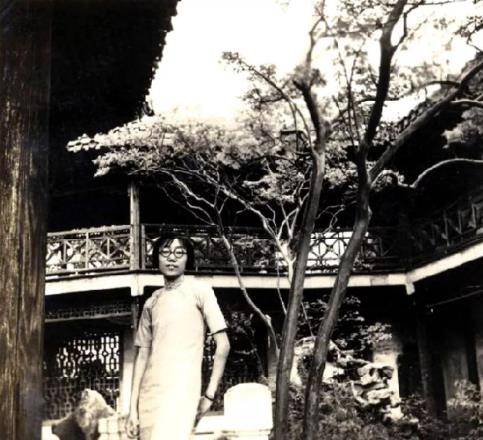

1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸,震惊世界!人们也因此记住了钱学森和邓稼先,但有一个人的贡献和他们相比也毫不逊色,她就是有“中国居里夫人”之称的王承书。王承书是湖北武昌人,出生于书香门第之家,从小就接受了良好的教育。18岁那年,她以优异的成绩考入了燕京大学物理系。

在燕大读书期间,王承书的学习成绩一直名列前茅,曾经连续多年都是物理系的第一名。1941年王承书赴美留学,师从著名的物理学家乌伦贝克,并顺利地拿到了博士学位。期间她与导师合作完成了多篇有关稀薄气体动力学方面的重要论文,还奠定了在物理学界有重要影响的“王承书-乌伦贝克方程”,乌伦贝克多次称赞王承书是“了不起的人才”,并说她是中国的居里夫人。

之后王承书进入了美国普林斯顿高级研究所工作,待遇十分优厚,在不少人看来,她已经相当成功了。然而当新中国成立的消息传到美国后,王承书却毅然放弃了自己在美国优渥的生活,坚持要回国。许多人对她的行为很不理解,有人甚至“好心”地劝她说,新中国现在还是一穷二白,回去肯定是要吃苦的,不如再等几年,等条件好了再回去。

对此王承书回答说:“条件是要人去创造的,我不能等着人家把中国建设好再回去,我要参加创造条件、铺平道路的行列。”但让王承书没有想到的是,美国人在她回国的道路上设置了种种障碍,坚决不让她离开美国。那么美国人为何要这样做呢?一个很重要的原因就是王承书当时从事的是分子物理专业,和原子能有着密切的联系。这样的高端人才,美国自然不愿意让她为新中国效力。

但王承书回国的决心非常坚定,不论美国人如何许诺,她都铁了心要回国。最终经过7年的艰苦拉锯之后,王承书终于在1956年10月6日这一天回到了祖国。她在日记中这样写道:“1956年10月6日是我难忘的一天,在离别了十五年的祖国国境上,第一次看到五星红旗在空中飘扬,心里说不出的兴奋。我要为国家做贡献,国家需要什么,我就干什么”。

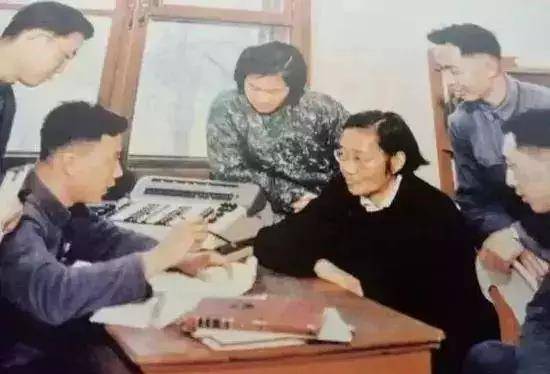

王承书是这样说的,也是这样做的,虽然当时国内的条件还很苦,但她却甘之若饴。王承书回国后,先后从事热核聚变研究和铀同位素分离研究,这两项都是研究原子弹不可或缺的工作。后来由于中苏关系紧张,苏联撤走了所有专家,中国的高浓缩铀研究一下子陷入了困境,没有高浓缩铀,研究原子弹就成了一句空话,此时王承书毅然承担了这一重任。

依靠着深厚的物理学基础和夜以继日的辛苦研究,王承书终于攻克了这一难题,并且比国家要求的时间还提前了113天,保证了原子弹的装料。我国第一颗原子弹能成功爆炸,王承书功不可没,但由于当时她的身份属于绝对机密,因此她的事迹少有人知。1994年6月18日,王承书无限眷恋地离开了自己深深热爱的这片土地,享年82岁。临终前,她留下遗嘱,把自己全部的积蓄13万元都捐了出来,捐给了希望工程。这样的科学家,我们已无法用言语来形容她的伟大。在戏子当道的时代,王承书这样的科学家,才是我们最需要仰望的星。