提醒:這4種食物多吃容易引起血管損傷,中老年人儘量少吃或不吃

聲明:本文內容均是根據權威醫學資料結合個人觀點撰寫的原創內容,在今日頭條全網首發72小時,感謝各位看官,支持原創,文末已標註文獻來源及截圖,為了方便大家閱讀理解,部分故事情節存在虛構成分,意在科普健康知識,請知悉。

聲明:本文內容均是根據權威醫學資料結合個人觀點撰寫的原創內容,在今日頭條全網首發72小時,感謝各位看官,支持原創,文末已標註文獻來源及截圖,為了方便大家閱讀理解,部分故事情節存在虛構成分,意在科普健康知識,請知悉。

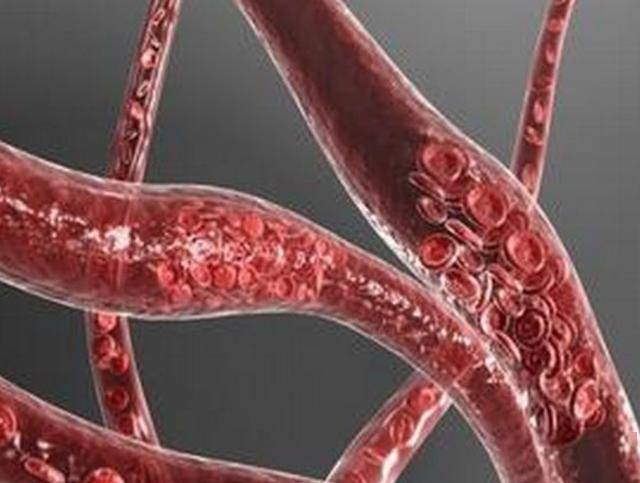

在日常生活中,許多人注重飲食的營養搭配,卻忽略了某些食物對血管健康的影響。

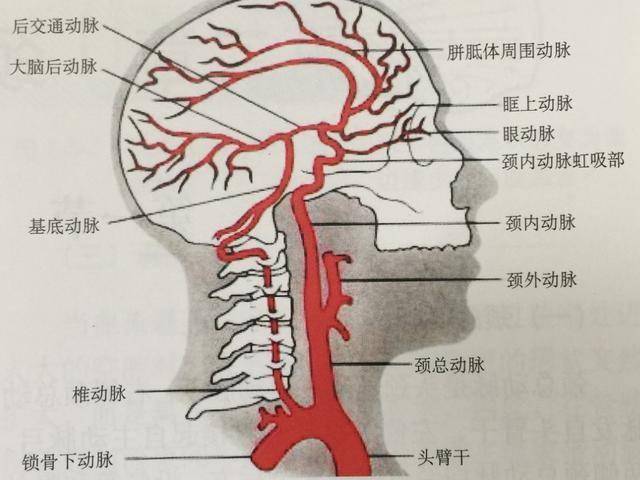

隨著年齡的增長,血管的健康直接影響到中老年人的身體狀況,尤其是在心腦血管疾病高發的現代社會,保護血管已成為許多中老年人關注的重點。

有些看似美味、日常常見的食物,若食用過多,實際上可能對血管造成嚴重損傷。

這些「隱形殺手」常常出現在餐桌上,卻因為難以察覺的危害性被忽視。那麼,究竟有哪些食物容易對血管產生不良影響?中老年人又該如何調整飲食來保護血管健康呢?

在世界範圍內,心腦血管疾病已成為中老年人群體的頭號健康威脅。根據《全球疾病負擔研究》的數據顯示,心腦血管疾病是全球死亡率最高的疾病之一,而中國中老年人群因心腦血管疾病導致的死亡人數逐年上升。

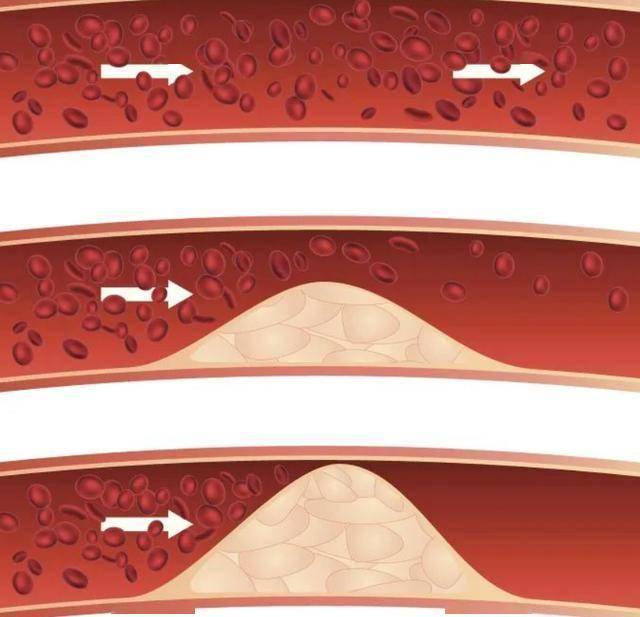

研究發現,不健康的飲食習慣是導致血管硬化和狹窄的主要原因之一。例如,高鹽、高糖、高油脂的食物會加速血管的老化和受損,長期攝入這些食物會增加血管壓力,引發動脈硬化,最終導致嚴重的心腦血管問題。

某些日常食品看似無害,但其潛在危害卻不容小覷。通過科學飲食管理,中老年人完全可以降低患病風險,維護血管健康。

一、隱形的「血管殺手」

高鹽食物的危害不僅僅是讓人「口渴」或「腫脹」這麼簡單。我們身體中的鹽分其實主要是鈉離子,雖然鈉離子對保持身體正常運作有很大作用,但如果攝入過多,就會擾亂體內的水鹽平衡,造成血管中的水分增加,使血液量上升,從而讓血壓飆升。

長期高血壓的壓力下,血管就像一根不斷被吹脹的氣球管子,壁面會變得越來越硬,最終形成動脈硬化,血管彈性降低,甚至破裂,引發心腦血管疾病。

有些人可能會想:「那我覺得口味淡的食物就行了吧?」其實問題遠沒有這麼簡單。許多看似「清淡」的食物中,仍然隱藏著不少鈉,比如方便食品、速凍食品、加工肉類、醬料等。

即使不加額外的鹽,日常飲食中的「隱形鹽」也足以對血管產生不良影響。所以要保護血管健康,不只是少加鹽,還要特別留意各種含鹽食品,控制總攝入量。

值得一提的是,高鹽飲食還會讓人特別容易覺得渴,導致飲水量增加。這看起來沒什麼問題,但在血管健康角度來看卻是個隱患。

大量飲水會讓血液容量增加,加重心臟和血管的負擔,進一步推動血壓升高,讓血管承受更大的壓力。更有趣的是,很多人會覺得「腫」得難受,往往誤以為是「喝水多了」的緣故,而忽視了真正的元兇其實是鹽。

鹽的「魔力」還不僅限於對血壓的影響。高鹽飲食還會影響體內激素的分泌,導致血管收縮。簡單說,就是讓血管的「開關」更容易收緊。

長期以往,血管壁會變得脆弱,一旦遇到劇烈波動的血流,就容易產生小損傷。細微的損傷雖然肉眼看不到,但這些受損的部位會逐漸積累脂肪等物質,形成動脈斑塊,最終堵塞血管,引發更嚴重的心血管問題。

有趣的是,高鹽飲食不僅對血管不利,對人的味覺也會產生影響。長期習慣重口味的人,味蕾會逐漸對清淡的口味不敏感,越發覺得「沒味道」,而繼續追求高鹽的飲食。

這就形成了一個「惡性循環」:高鹽食物讓人越吃越重口,血管的健康狀況也隨之不斷惡化。

有人可能會想,「那我可以通過出汗排掉多餘的鹽吧?」其實,雖然流汗會帶走少量的鹽分,但遠遠達不到排除攝入過多鹽的作用。

我們的身體調節能力很強,但有它的限度,過量的鹽最終還是會堆積在體內,對血管產生長期的慢性損傷。

那麼要保持血管健康,應該如何應對高鹽的「隱形殺手」呢?首先是改變對「味道」的執著,讓味蕾逐漸適應更清淡的飲食。

可以通過減少烹飪時的鹽量,逐漸降低對鹽的需求。還可以嘗試用一些天然的香料,如姜、蒜、檸檬等來增添風味,既美味又健康。

二、甜蜜中的健康隱患

1.過量糖分對血管的損傷

很多人對甜食的熱愛幾乎是天生的,吃上一口甜甜的蛋糕、巧克力、糖果,整個人都能感覺幸福滿滿。然而,甜蜜的背後卻隱藏著對血管的巨大隱患。

糖進入人體後會引起血糖的波動,雖然人體會通過胰島素來調節血糖,但如果長期大量攝入糖分,胰島素負擔過重,就會讓血糖水平變得不穩定。

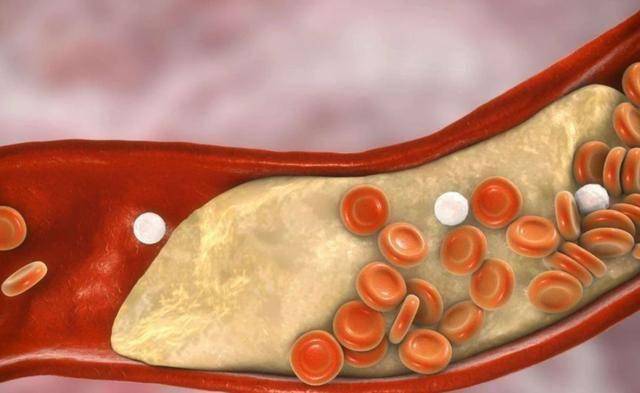

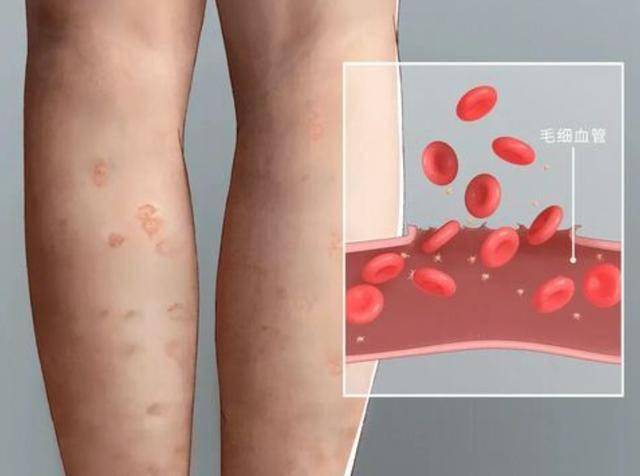

當血糖頻繁升高時,血液中的糖分會對血管內壁造成直接損傷,使得血管壁變得脆弱。這種損傷雖不易察覺,卻會慢慢引發血管硬化,增加心腦血管疾病的風險。

糖還會在體內產生一種叫做「糖化終末產物」的物質,這些物質會加速血管老化,影響血管的彈性和柔韌性,讓血管變得僵硬和易脆。

糖化終末產物是糖分和蛋白質結合產生的副產物,積累在血管壁上,不僅影響血流,還會誘發炎症反應,加速動脈硬化的進程。所以,甜食並不是僅僅讓人發胖,更可怕的是它讓血管也在承受「甜蜜的毒害」。

2.糖分與脂肪的「難兄難弟」

攝入過多糖分,體重往往也會隨之增加,因為多餘的糖分在體內被轉化為脂肪儲存。尤其是腹部脂肪,會加大內臟脂肪的積累,這不僅僅是身材上的困擾,更是血管健康的威脅。

內臟脂肪過多會使血液中的低密度脂蛋白(也就是「壞膽固醇」)升高,同時降低高密度脂蛋白(「好膽固醇」),這種不良的膽固醇比例會增加動脈粥樣硬化的風險。

可以說,糖和脂肪是「難兄難弟」,過量攝入糖分不僅讓人發胖,也讓血管內部脂肪堆積,增加了血管阻塞的幾率。

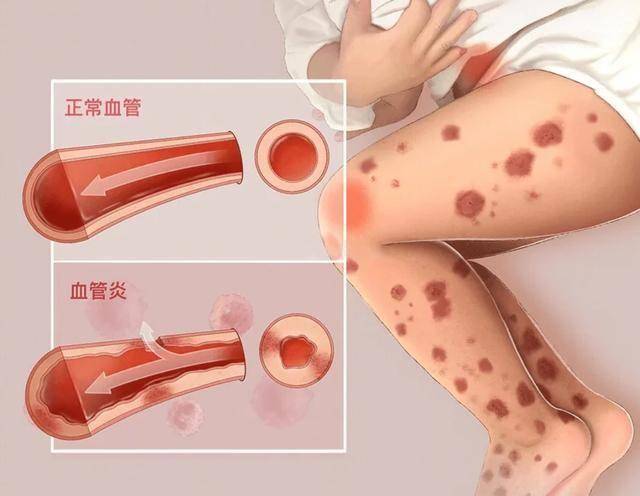

糖分和脂肪的這種「連帶關係」對心腦血管健康來說無疑是雙重打擊。一方面,糖分攝入過量會讓血管直接受到損傷;

轉化為脂肪的糖分會讓血液中的膽固醇水平不平衡,加劇血管堵塞的風險。更重要的是,這些內臟脂肪分泌的炎性因子會持續對血管造成「無形攻擊」,引發慢性炎症,讓血管內部環境逐漸惡化。

3.如何擺脫對甜食的依賴

喜歡甜食其實是人體一種本能反應,因為糖能夠提供快速的能量,讓人有短暫的滿足感。

但過度依賴甜食,不僅會讓血糖水平波動,還會讓味蕾逐漸適應甜味,反而對清淡、天然的食物失去興趣。

這種甜味依賴會形成惡性循環:越想吃甜,越容易忽視健康的食物,長期下來,血管也在承受沉重負擔。很多人習慣在疲勞、壓力大時吃甜食,這時身體更容易受到糖分的影響,導致血糖波動劇烈,對血管的傷害也更大。

想要減少對甜食的依賴,可以嘗試逐漸減少糖分攝入,重新培養味蕾對天然口味的接受度。平時可以選擇富含纖維和蛋白質的食物,幫助維持血糖平穩,不容易產生飢餓感,也就不會頻繁想吃甜食。

三、血管堵塞的元兇

然而,這些高油脂的美食卻暗藏著血管堵塞的巨大風險,是當之無愧的「元兇」。

高油脂食物不僅會帶來多餘的熱量,還會引起血液中膽固醇和血脂水平的升高,久而久之,就可能讓血管堵塞,影響全身血液循環。

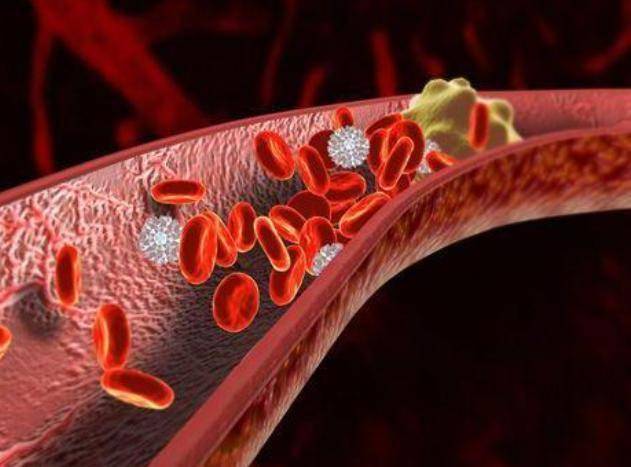

油脂分為多種類型,其中對血管影響最大的就是「壞膽固醇」。當攝入高油脂食物後,血液中的「壞膽固醇」會逐漸升高。

這些膽固醇分子會附著在血管壁上,逐步形成脂肪斑塊,類似於水管里的污垢。脂肪斑塊剛開始可能並不顯眼,但隨著時間推移,會越積越多,越積越厚,逐漸縮小血管的通道,讓血流變得不暢。

血液流通不暢,心臟和其他器官會得到更少的氧氣和營養,長此以往,會導致血壓升高,增加心臟負擔。

高油脂飲食還會讓血管失去彈性。正常的血管如同橡皮筋,具有彈性,可以隨著血液流動而擴張、收縮。

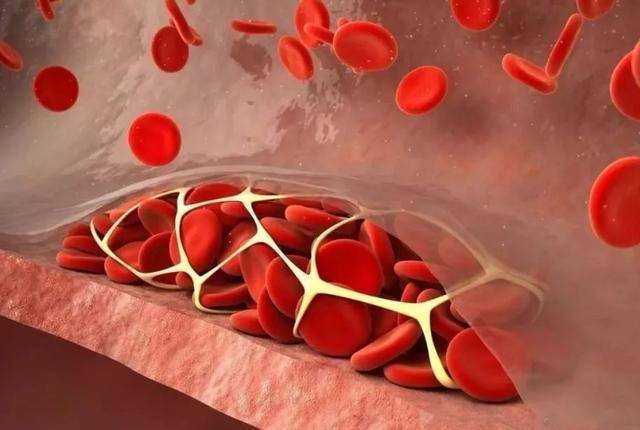

但高油脂的堆積會讓血管壁變硬,就像橡皮筋老化失去彈性一樣。血管失去彈性後,在血流壓力增加時容易破裂或形成小血栓。

這種血栓一旦脫落,被血液帶到心臟、腦部或肺部,就可能引發致命的心梗、腦梗或肺栓塞,是極其危險的健康隱患。

讓人感到意外的是,很多油脂不僅對血管造成堵塞,還會引發體內炎症反應。高油脂食物會讓血液中的甘油三酯水平上升,這種脂質不僅對血管有害,還會誘導血管內壁的細胞釋放出炎性因子。

這些炎性因子會讓血管變得更加脆弱,受損的血管壁也更容易附著脂肪,形成惡性循環。即使平時並無明顯症狀,血管的慢性炎症已在無聲無息中埋下健康隱患。

過量油脂攝入還會導致肥胖,而肥胖對血管健康更是「雪上加霜」。體重增加會使得血管承受更多壓力,尤其是腹部脂肪堆積還會對內臟器官產生壓迫,影響血流的正常循環。

脂肪細胞本身也會分泌多種激素,這些激素會增加血壓和血糖水平,進一步加重血管的負擔。許多肥胖人士可能會發現,自己在休息時心跳加快、呼吸急促,這是因為心臟和血管都在為多餘的體重「打工」,超負荷運作。

四、結語

生活中那些讓我們垂涎三尺的「重口味」美食,雖然帶來一時的享受,卻可能在不知不覺間對血管造成影響。血管健康就像河道暢通,只有保持乾淨、無阻礙,生命之河才能安然流淌。

幾十年後的你還能活力滿滿地和家人一起爬山、旅遊,血管健康無阻。每一次選擇清淡、健康的食物,就是為自己的未來打下「穩穩的幸福」。

而那些偶爾的甜蜜和油膩,就讓它們成為偶爾的獎勵吧,畢竟健康的血管,才是我們與世界連接的「長久夥伴」。

參考材料

[1]魏彤,高茗,陳穎,等.枸櫞酸鈉對維持性血液透析患者chemerin2介導的炎症反應和血管內皮細胞損傷的影響[J].檢驗醫學與臨床,2024,21(20):3038-3043.

[2]徐元珊,孫珂,王婷,等.間充質幹細胞移植修復血管損傷的調控機理研究進展[J].中國循證心血管醫學雜誌,2024,16(07):879-881.

參考材料

[1]魏彤,高茗,陳穎,等.枸櫞酸鈉對維持性血液透析患者chemerin2介導的炎症反應和血管內皮細胞損傷的影響[J].檢驗醫學與臨床,2024,21(20):3038-3043.

[2]徐元珊,孫珂,王婷,等.間充質幹細胞移植修復血管損傷的調控機理研究進展[J].中國循證心血管醫學雜誌,2024,16(07):879-881.