文 | 董指導聊科技

文 | 董指導聊科技

蘋果WWDC開幕了,最被期待的AI放到了最後環節,但壓軸效果似乎並不佳。

除了被邀請到現場報道的媒體們紛紛用上了「一夜顛覆、史詩級」等詞彙之外,安卓陣營的老玩家們吐槽不過都是玩剩的,華爾街投資人用股價下跌表達了評價。

那麼,蘋果的AI,到底可以打幾分呢?

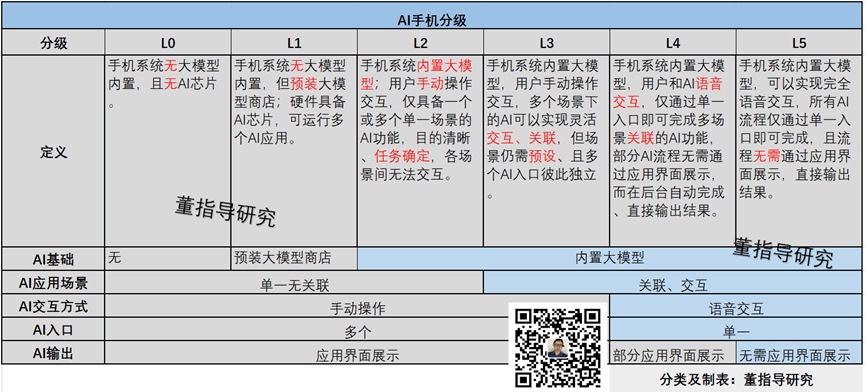

談到打分,首先要定義標準。目前,市面相關的標準不多,暫且仍以我之前劃分的AI手機L0-L5來看。

蘋果首發的Apple Intelligence個人智能助手,可以在語言、文字、圖片等方面實現AI功能。比如通話錄音並轉文字、照片識別並自動PS、圖像文字識別等,基本沒有什麼亮點,都是成熟技術、而且有不少已經在友商產品上應用了。

就像演示案例「當你想告訴媽媽,她是你心中的超人時,你可以發一張她身穿超人披風的照片」,這功能塗鴉相機、通義千問「科目三」都玩過了。

這些功能就是基本的L2級別。而「識別個人情境並跨APP執行」功能則具備了L3/L4級別。

根據演示,用戶可以開口「調出上周Joe給我發的文件、看看媽媽和我的所有照片」、或者「有一場會議改到了傍晚,你想知道開完這場會還能不能趕上女兒的演出,Apple Intelligence就會處理相關的個人數據來給你提供協助」。

Apple Intelligence具有廣泛調度的能力了,然後再配合上Siri的語音輸入,就可以沖向L4級別了。在演示中,用戶可以口述指令,然後直接讓Siri執行。實現「一個接口調動、橫跨多個APP、聯動的AI」。不過目前還是以蘋果自有應用為主,第三方調度還需要繼續開發。

同時,蘋果也顯示了計算器自動計算功能和更高效寫字板的功能。

前者適合的人群,可能只是初高中生(不知道複雜的公式計算效果如何);後者適合的人群,是白領工作者。學習、辦公,這兩個場景的人群,遠不如娛樂、生活場景的使用人群多。比如修圖,更加普適。

所以也只是叫好不叫座。

另外,蘋果也內置了OpenAI的大模型,直接用Apple ID就可以使用。這個合作,目前不確定的是,到底誰給誰錢。

OpenAI的大模型很強大,但蘋果的入口也很珍貴。不然,谷歌為什麼每年付錢給蘋果來預設搜索入口。

展望來看,雙方的合作,未必是持續單一的。

考慮到AI是需要數據來反哺的,雖然蘋果強調數據不會被存儲,高度重視隱私,但蘋果也知道,核心命脈不能指望別人。即使在海外,OpenAI可能也不會是蘋果唯一的大模型合作夥伴,蘋果會讓自己成為平台,集成幾家大模型;或者,自己的入口、自己的大模型。

畢竟,蘋果在硬體創新的同時,也一直做大做強自己的軟體生態。並不願意只淪為硬體入口。而且,這些AI能力還在準備向MR賦能。

說回蘋果AI,雖然Apple Intelligence有點能力,但也不是什麼創新。國內友商也都有落地。當年羅永浩的錘子手機one step功能,已經有L2的心思了;而榮耀的Magic 6也基本在L2-L3階段。

既然蘋果不是創新者,為什麼大家還這麼關注蘋果呢?這就要從「機率思維」說起。蘋果做產品不是必成,只是,蘋果實現AI硬體的機率還是最大的。

不僅有消費實力雄厚的果粉,為公司試錯買單。也有龐大的生態,吸引第三方參與。後者更加重要。

就拿AI調度應用這事兒,通過手機商的入口調度所有軟體,實際上也縮小了第三方應用的流量。而不少應用開發者,其實也是通過流量來拿廣告費的,AI後台調度,流程完成了、流量不見了,那自然是不樂意的。

手機廠商不可能完成所有應用的開發,因此就有了手機廠商和開發者之間的博弈。生態越強、話語權越強。

蘋果能成事兒是事實。對於AI圈而言,全球最大的消費電子品牌,都下場了,路,自然可以走得更遠一些。但,蘋果產品創新力減弱,也是事實。

比如首發的AI Intelligence,蘋果認為有五個特性,分別是「強大、易用、深度整合、個性化、隱私性」 。

五個這個數量,就不說了。而這些詞里,除了深度整合體現特性之外,其餘四個詞,都是大路貨。

用強大做標籤,就好比說形容麵包能吃一樣。不僅詞本身平平無奇,而且給哪家廠商都能用。

國內網際網路大廠創新的缺失,是從造詞開始的。而蘋果創新的缺失,是從堆「形容詞」開始的。