孤獨星球退出中國,小藍書終敵不過小紅書

作者|James

自本周Lonely Planet(孤獨星球,簡稱LP)宣布「退出中國」以來,一時間,社交網絡和朋友圈充滿了對LP的懷念。

這可能本來只是又一條引發懷念「過去的好時光」的普通的消息。但娛樂資本論·視智未來稍微研究了一下來龍去脈,發現這事居然還可以扯到AIGC上面。

原來,在2020年花約5000萬美金收購了整個LP[品牌的母公司Red Ventures,近年來只注重「降本增效」,甚至還有對旗下媒體大量使用AI生成內容填充版面的「黑歷史」。在旅遊領域,他們關閉了旅遊論壇等不那麼賺錢的產品,收購前的LP編輯團隊已經多次輪換,內容質量也大不如前。

在海外口碑早已崩壞的LP,本周卻在中國引發了大量的懷念活動,只不過,當我們在懷念孤獨星球的時候,是否確切地知道自己在懷念什麼?

- 一個真實有效的,不帶廣告的旅行指南?

- 一种放松的,友善的,可持續的旅行方式,而不是打卡、拍照和「避雷」?

- 還是說,一種和國際接軌的象徵,一種開放包容的標誌……

「藍色聖經」自身早已失去了那層神聖的品牌光環,但卻在異國他鄉造成了一種文化挪用引發的怪異的「高級感」,這才是這套圖書當下經歷的真實局面。

海外原版讀者不買帳

6月26日,知名旅行媒體公司和旅行內容供應商Lonely Planet(孤獨星球)公告稱,關閉中國辦公室,停止在中國的出版業務;孤獨星球在中國的所有官方社交媒體帳號,包括微信公眾號、新浪微博、小紅書、知乎等已停止更新。

孤獨星球的上一次「告別」是停辦同名的定期出版的雜誌。後續,消費者依然可以買到過往已出版的中文書目,但暫時不會再有新的中文指南書面世了。目前,Lonely Planet仍在製作英文版的指南與讀物。

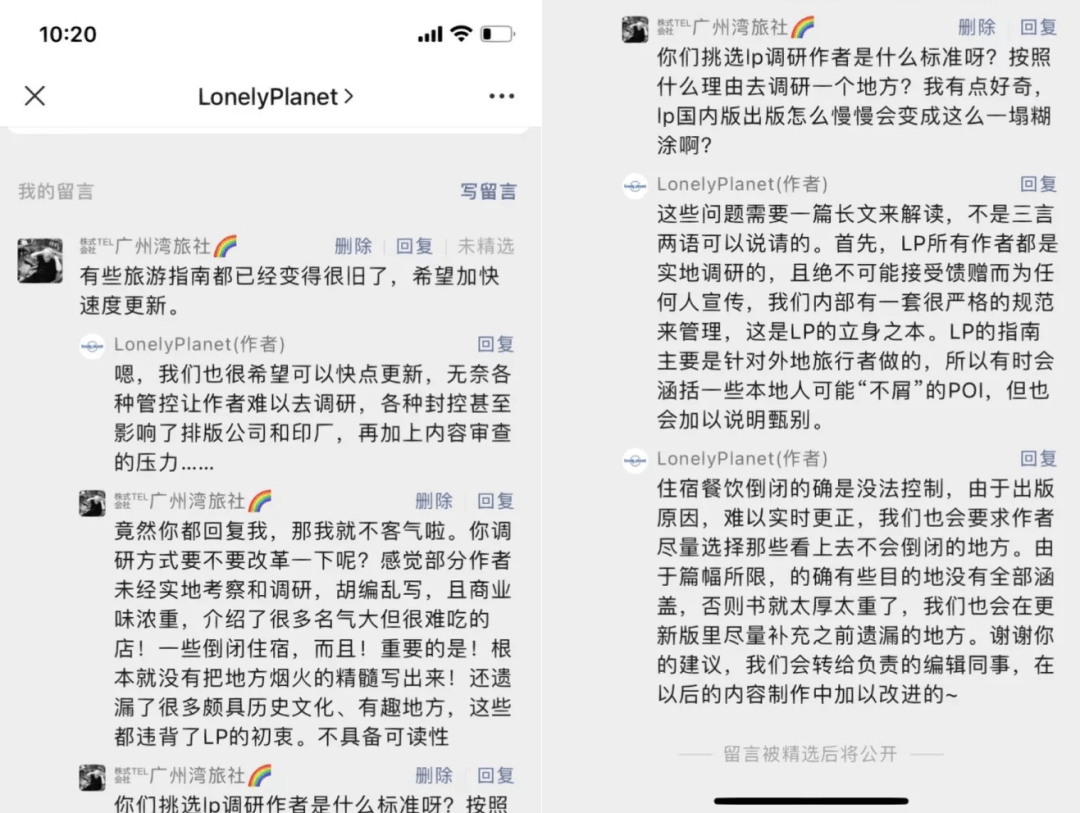

此前,不少國內讀者指出,LP的中國指南更新速度慢,而且選點不太合理等問題。例如在2022年的一則帖文中,LP運營者曾回復網友,說內容質量下降受疫情防控,作者難以調研等多方面的因素影響,但沒有平息質疑。

實際上,還在疫情之前,不僅是中國運營部門,孤獨星球的全球運營情況就已經非常糟糕了。

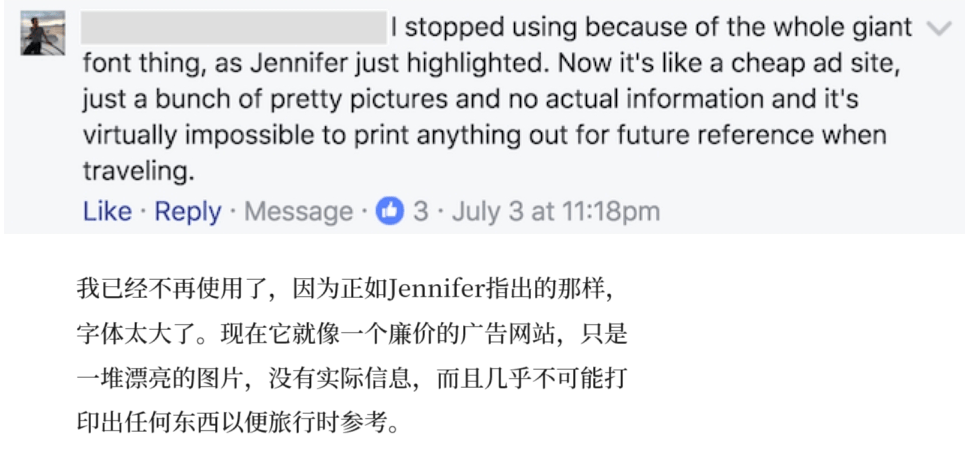

你可能以為,孤獨星球只是中國運營水土不服,在全球範圍內還是那個形象如初的「旅行聖經」。但實際則不然,對其他地方的英文讀者而言,他們收到的圖書質量也在不斷下降。

2023年,有人買了新版書以後憤怒地在Reddit上發帖,表示其質量下滑得令人震驚。許多人對其他地方版本的指南也有同樣感受。

我最近收到了最新出版的《Lonely Planet 希臘》(6月20日版),它太糟糕了。他們刪掉了大部分實用信息,並用圖片取而代之,使得它相對無用。此外,組織結構混亂,他們不再涵蓋偏離常規路線的景點。關於交通、景點開放時間和費用、住宿、餐廳和酒吧的信息幾乎沒有。看起來它是由一群患有ADHD的Instagram影響者拼湊而成的。我查看了其他最新發布的LP指南,如西班牙、葡萄牙、義大利的評論,人們給出了類似的反饋。猜猜LP正在對其所有書籍的格式進行重新設計,這真是太遺憾了。我已經使用他們的指南20多年了,但現在需要尋找替代品或使用舊版本。真是令人難過的一天。

在這條帖子裡,有人一針見血地指出,2020年收購孤獨星球品牌的最新買家Red Ventures才是罪魁禍首。

我在Red Ventures (RV) 工作過,我的角色與Lonely Planet 有所重疊。LP從內容策略(圍繞文章銷售書籍和網站廣告)轉變為績效營銷策略,這是RV的強項。

在整個產品組合中,RV專長於獎勵機制(註冊一張卡,RV獲得分成,購買一個烤麵包機,RV獲得分成)。LP的策略已轉變為通過預訂獲取交易份額,而內容只是引導你前往預訂的途徑。

人員流動率極高——RV在收購LP後裁減了大量員工,然後他們的新CEO(前Refinery29的負責人)在領導崗位不到兩年後就離開了。RV希望LP成為具有微交易功能的Trip Advisor(貓途鷹)。但這並不奏效。

他還說,

在我的部門更換整個管理團隊之前的一個月,我就辭職了。一年後,我發現我以前的團隊里已經沒有我認識的人了。

Red Ventures剛收購LP時的新聞稿中,信心滿滿地表明,儘管該雜誌的前任主編不會跟著過來,但編輯部的其他所有員工仍在正常工作。當然我們知道,一般來說在公司管理權變更後,這套外交辭令基本上是毫無意義的廢話,並且一定會被丟棄。

這還能忍?母公司用AI寫完直接發

正如上面的員工現身說法,在Red Ventures接手後,他們對旗下產品的投入產出比非常注重,總希望降本增效。這樣一家性價比優先的公司,看到AIGC這種新玩意,會是什麼態度呢——可想而知。

Red Ventures旗下其實還擁有多家不同的博客和新聞媒體產品,其中最著名的,是CNET。這家老牌媒體曾經有專業的IT科技報道團隊,和跟現在The Verge、Engadget類似的優秀報道和採訪,還在電視黃金時代合辦過電視媒體或節目。

在被Red Ventures收購後,CNET的版面上現在充斥著大量諸如「如何在2024年快速通過AI賺錢」這種SEO垃圾。今年早些時候,CNET還乾了一件大事——直接用AI來寫稿子就往自家網站上放。當然,其目的主要是為了利用人工智慧按引擎優化系統(Search Engine Optimizatio,SEO)——類似於近期豆包乾的事情。

根據其它媒體的挖料,CNET從2022年開始,就已經悄無聲息地實施AI生產內容,甚至早於大語言模型的普及。然而,這些AI撰寫的文章很快被發現包含了許多錯誤和抄襲的情況。

結果,CNET不得不糾正或撤回70多篇文章。這帶來的不僅是讀者對網站失去信任,其在維基百科上的可靠性評級也遭到了降級,編輯們將其歸類為「通常不可靠」,不太能作為百科詞條內容的引用來源。

他們內部宣稱這個「實驗活動」已暫停了,但是否真的停用,或改用更天衣無縫的AI——誰也說不清。這家公司已經不再像以前那樣能贏得讀者的信任。

回到LP,母公司Red Ventures明確表示還保留了對其最後的體面,截至目前還沒有用人工智慧生成的內容在LP正文里濫竽充數。以後如何,就不太清楚了。

多次易主,孤獨星球品牌每況愈下

對於追隨孤獨星球長達一二十年的老讀者來說,他們可能感到更為心痛。這個品牌的建造花了創始人夫婦幾十年的心血,可謂「取之盡錙銖」;結果賣掉幾次以後金主爸爸對雜誌越來越漠不關心,可以說是「用之如泥沙」。

進入21世紀,孤獨星球品牌已經易手三次。

2007年,英國廣播公司的下設機構BBC環球,從品牌創始人惠勒夫婦手中,以8810萬英鎊收購了75%的股份,並在次年推出了《孤獨星球雜誌》。到2011年,BBC環球以4217萬英鎊的價格購買了剩餘的25%股份。

然而,在BBC 環球的領導下,核心業務即「小藍書」旅行指南系列的銷售額在2007-2012年期間下降了40%。回想起來,網絡勃興,移動網際網路正好出現在那個時候,紙書銷售下降是常態,假如還能穩住那才是意外。

遺憾的是,BBC這次收購沒有將品牌跟全公司的業務同步整合(部分因為其公營電台的屬性)。因此,BBC的多媒體渠道也沒有促成孤獨星球實現數字化轉型。

到2013年,BBC 環球以5150萬英鎊的價格將孤獨星球賣給了美國公司NC2 Media,這比原始購買價格大幅降低。巨額虧損促使負責監管的BBC信託委員會要求管理層提供詳細解釋。

這個NC2 Media由億萬富翁布拉德·凱利控制,不要管這個布拉德·凱利有沒有媒體經驗——他是坐擁從夏威夷到佛羅里達60萬公頃土地的,美國最大的私人土地所有者之一。簡單地說,你認為LP到了一個「煤老闆」手裡就行。

「主要從事數字內容創作和技術開發的NC2 Media擁有並經營著其他品牌,如OutWildTV和Journey America」——這無所謂,因為這些東西都毫無影響。

NC2 Media被認為是專門為收購LP而設立的實體。該公司自稱的策略是將產品線擴展到數字和多媒體平台,但實際上可能並沒做什麼特別的事情,只是按部就班地上線App,做社交帳號而已。

這種「無為而治」到2020年就治不下去了,因為疫情的第一波衝擊已經讓旅遊行業沒什麼堅守的價值,特別是對一個「煤老闆」而言。Red Ventures以5000萬美元收購了LP,它在資本市場的價值進一步下降了30%。

「多年來,我從我的LP朋友們那裡一直聽到這樣的消息。」

Matthew Kepnes是《如何以每天50美元的預算環遊世界》和《十年遊牧》的紐約時報暢銷書作者。「當你成為一名旅行作家時,你的許多旅行寫作朋友都會是LP作家。」

他在2019年寫了一篇博客,痛陳那時LP英文版已經存在的巨大問題。

多位消息人士與我聯繫描述了自收購以來他們與Lonely Planet的經歷。作者們抱怨LP缺乏溝通、尊重和反饋,以及政策變化向他們的貢獻專家(CP,即撰稿人)傳達了「請走開」的信息。

我長期以來一直聽到關於LP回收內容「桌面更新」(即,在辦公室編寫信息,而不是在目的地研究)的謠言,這似乎得到了現任員工的證實。經常有人說,Lonely Planet的撰稿人被告知使用谷歌和TripAdvisor(貓途鷹)來創建內容。

LP有一個巨大的內容管理系統,作者提交他們的研究,然後從中製作指南書。但我被告知,現在,在作家將信息輸入資料庫後,另一個可能對目的地一無所知的人會過來組裝一本書。所以,最後,你得到的是一本雜亂無章——而且常常是錯誤的——書。

因為這些變化,作家們似乎已經對這家公司產生了鄙視,只是交付了「足夠好」的東西。他們的報酬並不多,工作期限越來越緊,而且不再覺得自己是公司的一部分。

這還是疫情前。此後,特別是在Red Ventures一輪「降本增效」以後,公司長期缺乏一個穩定,且風格統一的編輯團隊,距離這個牌子的光環褪色,只是時間問題。

LP的後兩任主人都非常想要擴大其盈利能力,在數字媒體版本上尤其如此。例如,2016-2017年的改版變成了無窮滾動的信息流模式。更多的展示位,意味著更多的推薦位置,和導流到預訂網站的返傭。

與此同時,相對不具備太大盈利能力的項目,則被加速砍掉。最典型的是在世紀初創建,卻在2021年被砍掉的荊棘樹(Thorn Tree)論壇。這些早年累積了大量專業旅遊文章的論壇,賺不了錢倒還在其次,可不能因為其社區用戶實事求是的表揚或批評,惹惱了可能會投廣告的人。

經歷多次管理權變更,雜誌曾經保持的高編輯水準,早就被類似維基百科式的,由少數負責任的作者和編者「去中心化」地苦苦支撐的熱情所取代。

一篇豆瓣帖子寫於2014年,這是「煤老闆」治下的前期。負責LP中文版指南《甘肅和寧夏》(2014年版)的編輯,實踐著十年後依然令人嚮往的「數字遊民」生活;而這本指南的文字質量,也全憑她和她聯繫的作者們的知識、經驗和良心。

甘寧(指《甘肅和寧夏》)一共有6位在路上作者和4位了解章節作者。這10個人當中我親眼見過的只有3位,與其他人的交往全在於微信、QQ、電話和無數封郵件。而在決定讓他們來寫之前,我一個人都沒見過,簡歷、樣稿、過往的作品和inhouse(內部)CE(統籌編輯,Commissioning Editor)的推薦是我決定的依據。很幸運,他們都是靠譜的好作者,我們經常徹夜討論稿件、交流彼此的心得體會。我非常感謝他們和我共同經歷過的關於甘寧的日日夜夜。

LP自2010年開始在中國市場推出中文版旅行指南,中文獨立的編輯部是那時開始設立的。以下是2017年LP編輯介紹的當時的作者招募流程:

多少因為此時總部管理層的「鞭長莫及」,LP在國內的編輯部以一批具有國際視野的國人為主導,實現了一定程度的「自由生長」,他們用自己的想法,踐行著對LP精神和價值觀的演繹和理解。

這是中文版LP的幸運,也反襯出海外LP編輯部的不幸。

LP創始人惠勒夫婦(Tony和Maureen Wheeler)是「藍色聖經」的最高品牌代言人和精神領袖。這是惠勒在2013年的語錄:

我們或許和高科技時代的其他人相同,但LONELY PLANET從來都不是一盤網絡生意:今天開始,明天值上億元,後天就燃盡。事實上,我們幾乎是反其道而行的,慢旅行其實也許和慢食一樣重要,我們至今依舊花費精力去調研每一本書,送作者去目的地,讓他們走遍大街小巷(2013年初)

如果他們非常確定會一直這樣就好了。或許保證這些LP的基本編輯原則,最有效的辦法是創始人重新掌舵,但這並沒有發生。

光環不再,世上並沒有藍色烏托邦

LP在國內業務拓展不力,僅能召集大量有識之士為作者,維持圖書、雜誌的出版和更新。這樣倒是去除了美國大本營的商業化壓力困擾,給中國讀者們增加了一層「不為名利」的濾鏡。但其實,這可能只是一場美麗的誤會。

如果運用起「身邊統計學」,看看那些特別懷念LP的人,在公眾號、小紅書和豆瓣主流的帖子,更多的是對國內旅行指南的現狀不滿意。他們認為LP代表了一種謙遜克制、專業且充滿敬畏的旅行態度。

AI作圖 by娛樂資本論

這些懷舊派認為,把孤獨星球和小紅書做對比,小紅書上最常見的兩個字,是「避雷」。一種東西可能本身沒有好壞之分,但統一把對你自己不適配的東西都當做「雷」來避開,這種缺乏敬畏之情的態度,隨之帶來的「攻略型旅遊」,很容易造成對景區的困擾,相看兩厭,敗興而歸。

有人認為,拿著一本LP去旅行,是帶著隨機性和意外性的——前提是你在目的地斷網了。而拿著小紅書去旅行,是安排得滿滿當當的,充滿細節的,甚至是「特種兵」式的。

這些問題當然存在於現在的旅行指南主流平台,小紅書有,貓途鷹、點評、Yelp、tabelog等地當然也有。懷念LP的人可能忽略了一點:這種態度的構成,不能完全歸咎於平台,而更多是取決於使用平台的人。

孤獨星球是一家「紙媒」,其困境是傳統媒體困境的一部分。然而,當初占盡渠道優勢的時候,LP的做法,也未必比現在有渠道優勢的馬蜂窩、貓途鷹,或者……小紅書……更好。

早年LP的受眾就是低成本、需要精打細算的「驢友」或稱背包客。如果那個時候有小紅書,上面的人就是他們同一撥人。

LP最早開拓未知目的地時,對當地的影響和「破壞力」絲毫不亞於現在的生活方式類APP們。最典型的案例是對巴厘島的介紹和開發。在填補市場空白的同時,他們被指責通過揭示秘密地方,並使它們更受歡迎,而破壞了這些地方。

惠勒回憶說:

「指責最早是從巴厘島開始的。人們會說,哦,我們記得巴厘島曾經是安靜的,未受破壞的,沒有鋪好的道路,只有沙土小徑通向海灘,好像是我們給那裡鋪了路一樣。我們沒有那樣做。我們只是許多其他因素中的一個小因素。我們並沒有開始增加所有的航班,和建造國際酒店。」

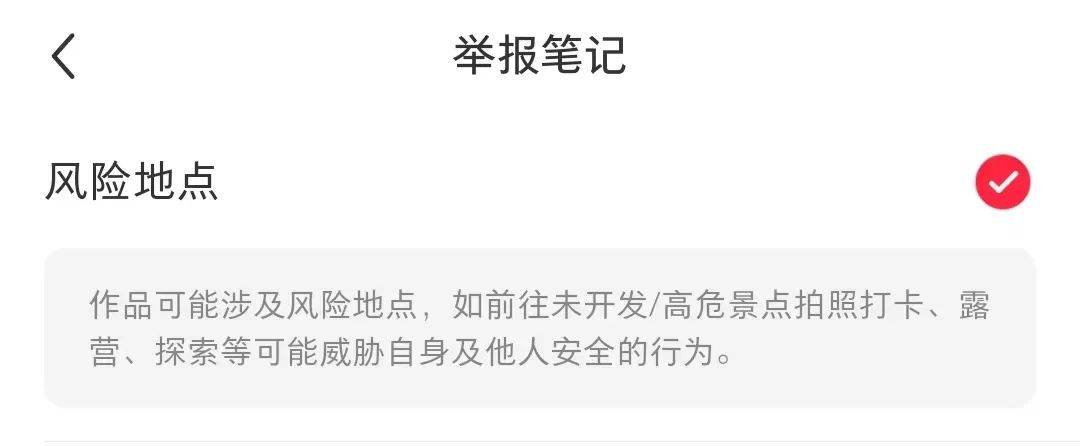

LP的一大傳奇特性就是「揭示有趣、偏離路徑的旅行地點」。如果同樣的特性是來自缺乏監管和編輯的UGC,而不是由可控的少數作者把持,你猜以前在小紅書頗具爭議的「坑爹種草」「奪命露營」是不是做的同一件事?

所以,這是惠勒的感想:

「指南書作者的工作,就是揭示有趣的地方。如果你發現了一個很棒的發現,除了當地人自己保守秘密之外,沒有其他人去過,你會怎麼做?你想向世界揭示它。但是,你知道,我們也非常意識到過度旅遊的危險。」

1980年代一本路書,與現在一個指南App的作用和影響沒有區別。但在錯位的時空背景下,LP被幾十年後的中國人演繹成了它自己都不認識的模樣。

這就好像無印良品在日本只是比大創好一點的雜貨店,在中國卻成了小資生活方式的象徵。MUJI在中國的標牌價以10:1的誇張「匯率」定價,部分商品的中國售價可能高達日本本土(含稅)的2倍。

早年的LP像早年的網際網路(如視智未來此前文章《中文網際網路正在加速搬運》所述)一樣,由一批高素質的人掌控,他們迅速進化出可持續旅遊的觀念,提高整個品牌的質量和文化品位也是順理成章的。

或許經過一定的進化,幾十年後,小紅書上可持續、負責任的旅遊也可以成為主流。現在月收入只有幾千塊錢的人,也可以從窮游開始,養成旅遊的一切好習慣,那些「第一世界」的習慣。

AI作圖

2023年是《孤獨星球》第一本著作《廉價穿越亞洲》出版50周年。將它比作一個人的話,雖然年過半百也才只是到人類的中年,它卻已經經歷過三次大手術,疾病纏身,步履蹣跚。

孤獨星球曾階段性地滿足了全世界愛好旅行的人們的需求。許多對過去的好時光和黃金年代的想像,其實是對當時各種便捷條件缺乏的不了解,徒增了一層光環和濾鏡。

不少曾與LP結緣的人,可能第一次看到這本書,是在國內社會不夠發達和開放的時候。那時它作為文化符號的象徵意義非常強烈。但現在,是時候把眼光放在更能代表文化符號的一些東西上了。

比如說,這幾年印度因為所謂「國家安全」的擔心,在當地禁用了TikTok。好歹這也是全球數一數二的社交網絡,你覺得當地會不會有人認為,這也是不讓他們「開眼看世界」?

過去的孤獨星球,對於它的中國粉絲們而言,或許真的代表了太多東西,失去它,告別它,也讓人感懷,依依不捨。但是,在新的時代,人們終究需要尋找新的坐標,而不是沉湎於對過去的懷念。