廣州番禺公交調整,有市民吐槽收車太早:晚上出地鐵後沒車坐

今年10月,廣州市番禺區對部分公交車線路進行了包括提前收車、擴大行車間隔以及停運等調整,涉及線路超過20條。對此,有番禺市民向南都記者反映稱,其常搭乘的線路運營調整後實際等車時長增加。不僅如此,由於部分線路收車時間提前,導致有市民在晚上10點前從廣州市區搭地鐵回到番禺後,就已經錯過從地鐵站接駁回家的尾班車。

對此,南都記者於近日前往番禺區進行了實地走訪,了解部分調整後的公交線路運營情況。而在走訪中,記者也發現了新的問題。

記者調查

多條公交線路收車時間提早,夜間地鐵接駁成本大幅提高

住在番禺區小平工業區附近的鄧先生在工作日需要在家樓下的公交總站搭乘番8路公交車前往市橋地鐵站,再轉乘地鐵3號線前往天河區上班。

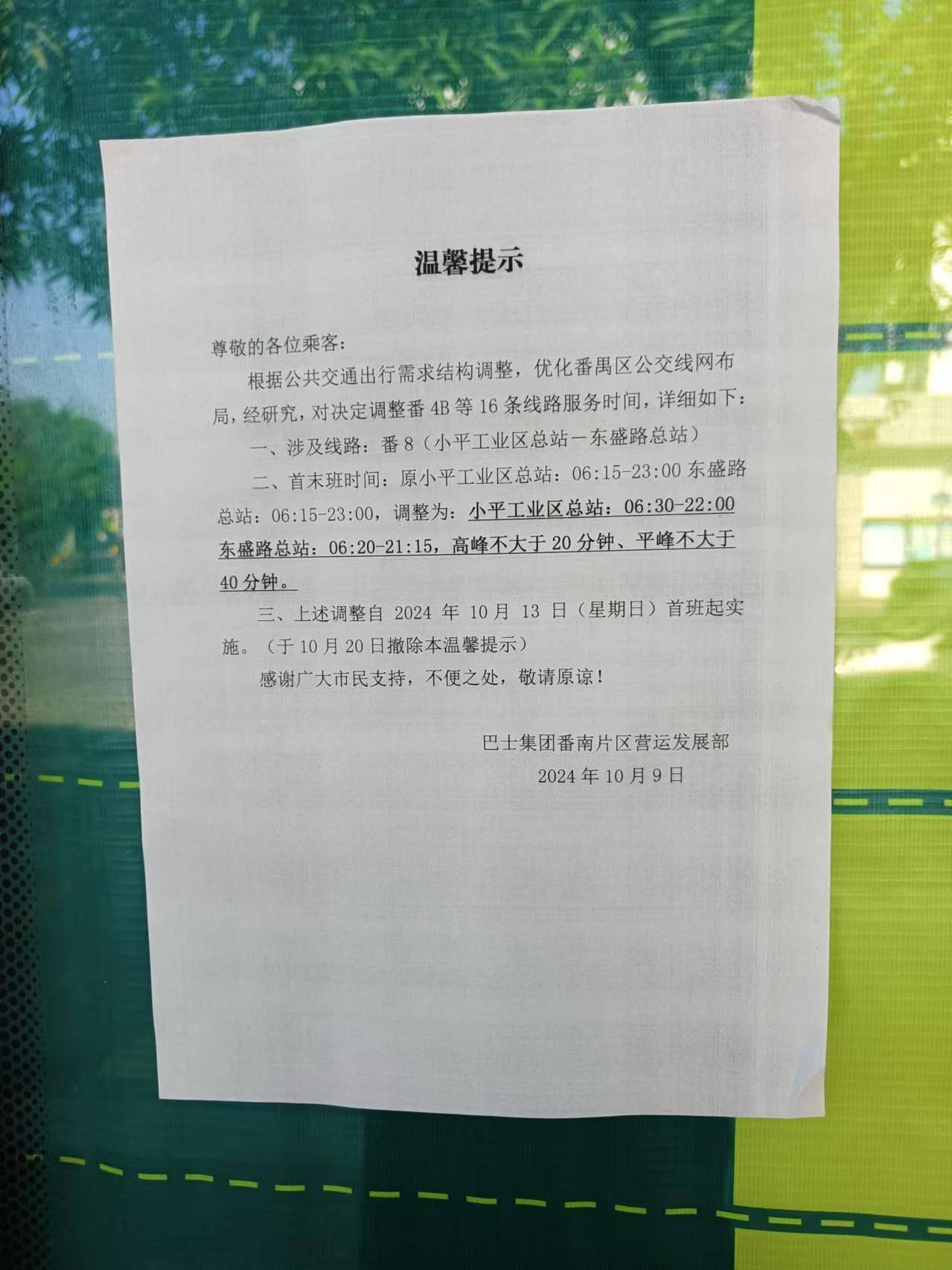

自從10月13日新的線路調整實施後,番8路公交車的行車間隔從「高峰不大於10分鐘,平峰不大於12分鐘」擴大到「高峰不大於20分鐘,平峰不大於40分鐘」,從市橋往小平工業區方向的尾班車發車時間也從晚上11點提早到9點15分。

貼在小平工業區總站站牌上的線路調整提示。

「我在廣州(市區)上班,以前只要晚上11點左右回到市橋都有公交車接駁回家。」鄧先生告訴南都記者,在這一輪公交線路運營調整後,晚上10點前回到市橋地鐵站也不一定能搭上尾班的番8路公交車回家,「有時加個班或者和朋友吃個飯,稍微晚一點回到番禺這邊,出地鐵站就只能打車回家。」

接駁方式的變化,帶來的是出行成本的飆升。南都記者通過網約車平台發現,夜晚從市橋地鐵站打車回到小平工業區的網約車價格大約是10-12元,對比番8路單程僅1元的票價,單次接駁的費用上漲了至少10倍。而鑽匯廣場附近的「五類車」似乎也跟著分了一杯羹。有「摩的佬」表示,晚上過了10點以後,感覺乘客比之前「多了一點」。

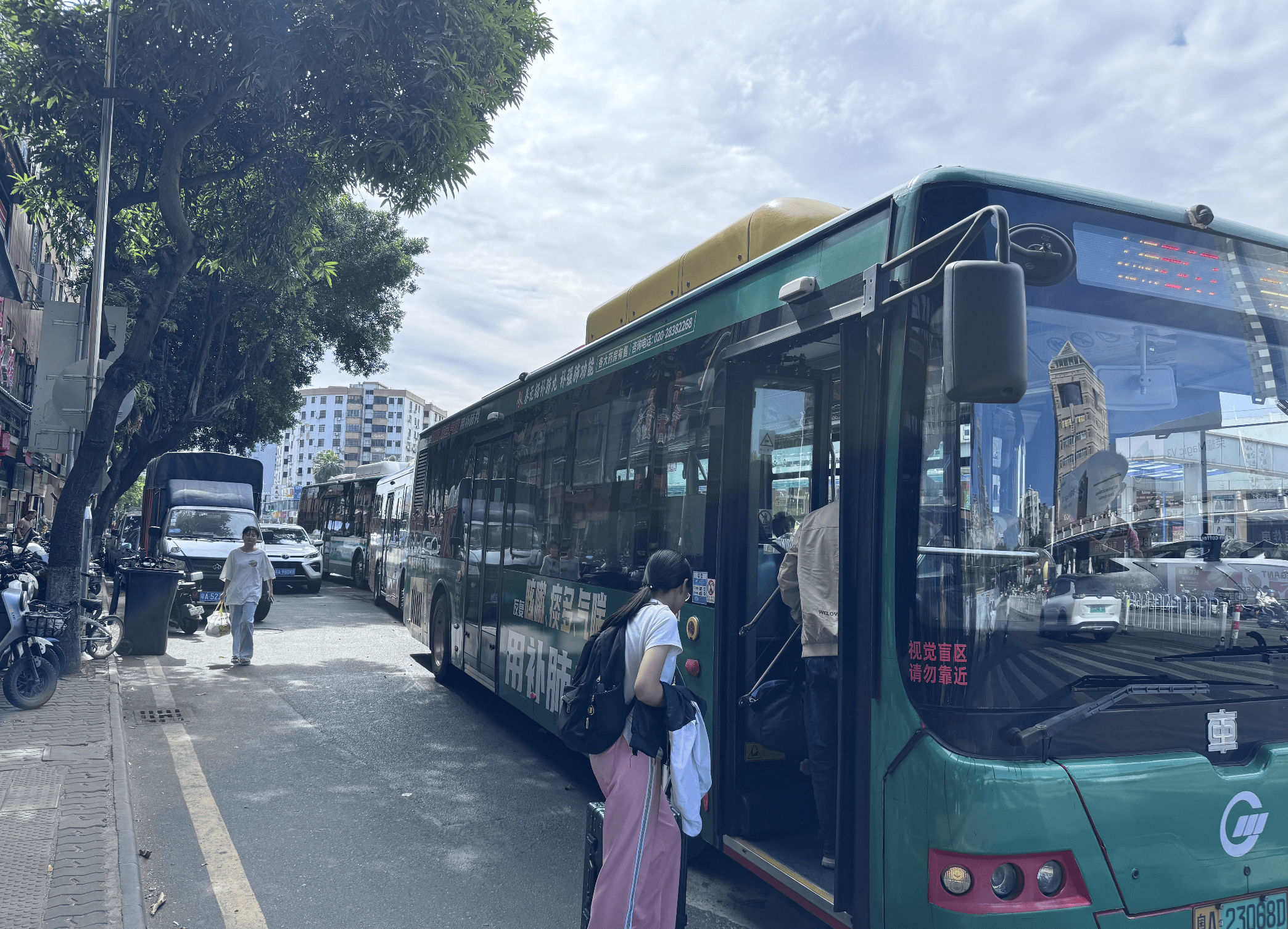

市民在鑽匯廣場東門站搭乘公交車。

南都記者在番禺區政府官網上搜索發現,僅在10月13日實施的這一輪公共運輸線路調整涉及16條線路,調整措施大多為縮短運營時間和擴大運行間隔。據過不完全統計,這16條線路中除了番62路公交車在石碁文化廣場總站的尾班車發車時間延遲30分鐘、地鐵新造站尾班車發車時間提早20分鐘外,其餘線路的尾班車發車時間提早了30至90分鐘不等。而上述線路的高峰和平峰期的發班間隔也均有擴大。此外,番禺區還在10月20日和10月26日分別對7條線路進行了調整。

搭乘體驗

平峰期客流量較為稀缺,跨區公交有站牌未及時更新

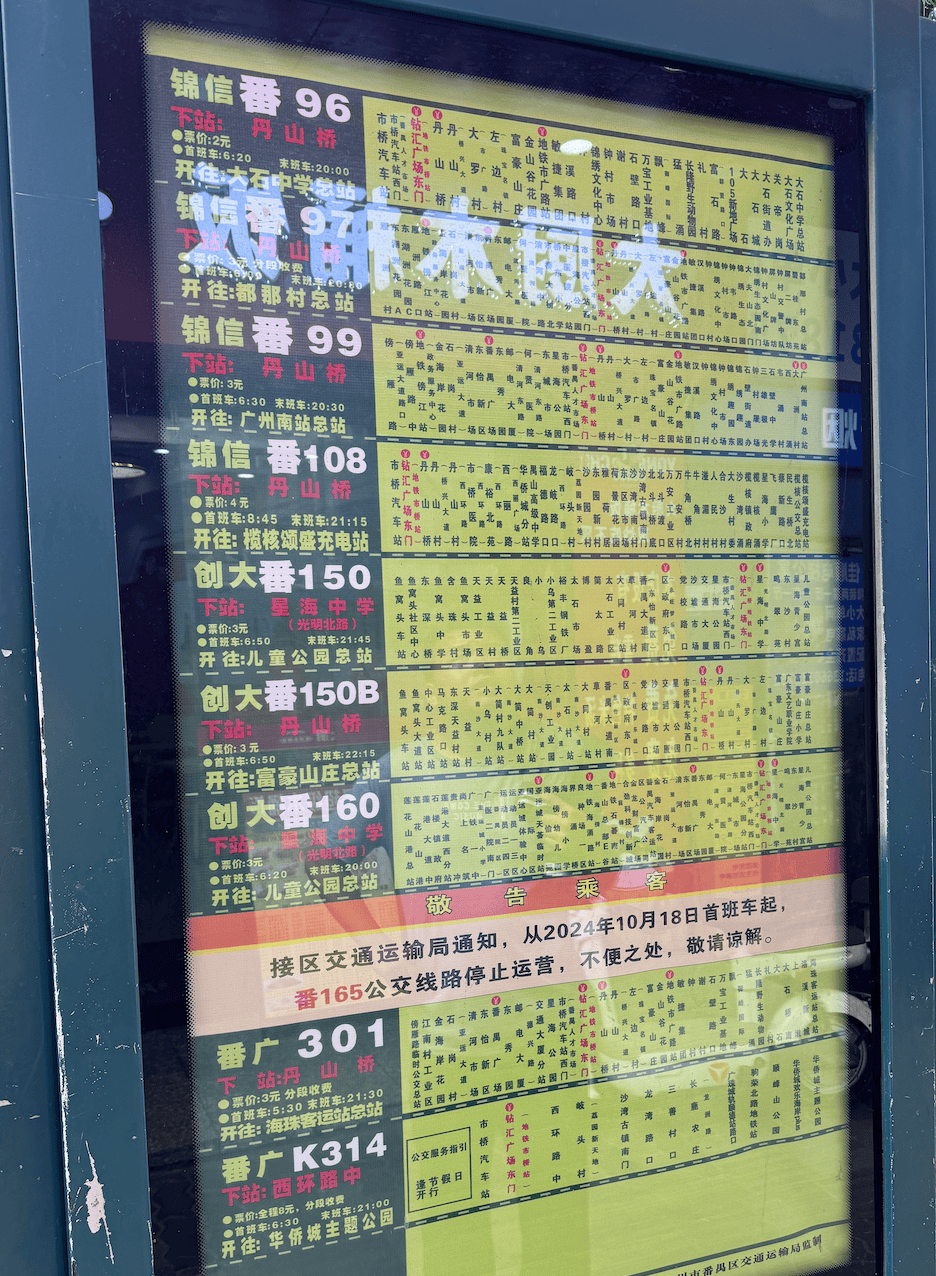

10月28日上午,南都記者來到鑽匯廣場東門的公交站。該車站作為接駁市橋地鐵站的重要公交車站,目前共有包括番8路等20條線路途徑停靠。記者同時也注意到,站牌背後也貼上了番165路公交車停止運營的通知。

鑽匯廣場東門公交站牌上顯示的信息。

同樣在現場等車的市民李先生告訴南都記者,番8路公交車從該車站到小平工業園的運行區間主要承擔起連接市橋地鐵站和大羅珠寶城的作用。「早上不僅有從小平那邊過來坐地鐵的人,也有搭車去大羅、小平工業區上班的人,高峰期經常是沒位置坐的。」

平峰期的番8路公交車內,客流寥寥無幾。

不過,該線路在平峰期的客流呈現截然不同的現象。在站台等待了15分鐘後,南都記者坐上番8路公交車前往小平工業區總站。從鑽匯廣場到小平工業區接近20分鐘的路程里,包括記者在內的搭車人數也僅有5人。即使記者從小平工業區重新搭乘該公交車前往東盛路終點站,全程35分鐘的路程客流量也不超過15人。

南都記者抵達東盛路終點站後,通過查詢小程序發現,番8路下一趟發往小平工業區總站的車輛等待時間將大於30分鐘。

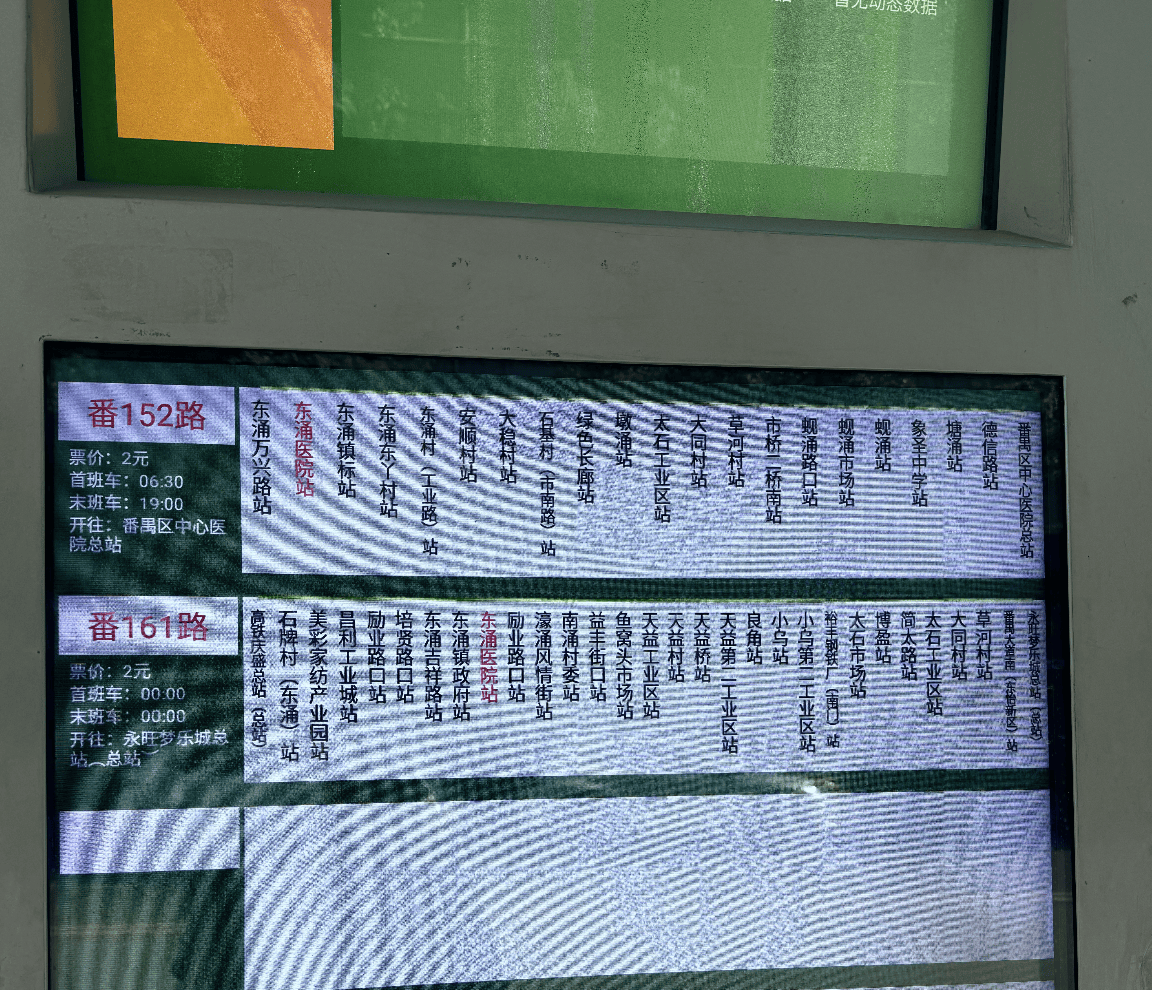

值得一提的是,在本次線路調整中,亦有涉及從番禺區到南沙區東涌鎮的跨區公交車。其中,終點站為東涌萬興路站的番140路公交車在番禺區內的始發站從區政府東門站調整至區中心醫院站,而原有執行區中心醫院站至東涌萬興路站的番152路公交車暫停運營。南都記者在當天走訪時發現,在南沙東涌的部分車站上,原番152路公交車的線路信息並未及時更新。

東涌醫院站的LED顯示屏上,仍有已暫停營運的番152路公交信息。

在東涌醫院站,南都記者遇到準備前往番禺區中心醫院的市民陳婆婆,此時她已在站台上等番152接近半個小時。當一台番140路公交車靠站,司機大聲提醒去往番禺廣場和中心醫院的乘客應該搭乘這輛車時,陳婆婆才知道番152路已經暫停運營了,現在只有番140能去她的目的地。

「所以番禺那邊改了公交線路,南沙這邊是不知道嗎?」陳婆婆表示,自己平時不太會用智慧型手機,要不是有司機提醒,自己還不知道要花多少時間來等一趟不會出現的公交車。南都記者注意到,東涌醫院站的站牌是以LED顯示屏形式顯示信息,這也意味著,若線路出現調整,車輛線路信息更改起來理應比紙質版的方便。

專家觀點

公交車功能確有弱化,但不能用粗放「一刀切」增減

對於近期番禺多條公交線路密集調整的現狀,廣州市政協委員、廣州市法學會交通法學研究會副會長譚國戩在接受南都記者採訪時指出,對公交車運營單位優化班次及線路是政府部門和公交車運營企業必須面臨的選擇。

「基於目前市民的交通出行工具選擇來看,地鐵無疑是公共運輸工具第一選擇,隨著電動自行車可以上牌上路,已經成為個人交通工具的重要組成部分,在地鐵,尤其是電動自行車使用後,公交車的功能進一步弱化,大部分時間都是乘客稀少。」譚國戩說。

今年8月發布的《2023年廣州市交通發展年度報告》亦有指出,近年來廣州市電動自行車、新能源汽車快速增長,對公共運輸影響較大。其中,常規公交全市全年客運量10.93億人次,日均客運量300萬人次,日客運量復甦不顯著,不及2019年的一半。

不過,譚國戩認為,城市的資源是有限的,城市的發展是無窮的,不斷地投放私家車、電動自行車、網約車、計程車,只會讓城市資源被不斷占用,交通進一步擁堵。因此,公共運輸工具(地鐵、輕軌、城軌、公交車等)才是解決城市交通出行的優先選擇及重點工作。而如何處理好公共運輸工具之間的銜接,讓公共運輸工具之間彼此互相發揮最大的價值,這是一個值得思考及實踐的課題。

「做好出行調研,根據不同區域、不同時間、不同人群要進行細化調研與分析,才能真正了解如何高效使用公交車、如何讓公交車功能最大化發揮。而不能用粗放數據一刀切的方式來處理增量或減量。」譚國戩建議相關部門可以通過不同區域找幾個人流聚集較多,公交樞紐所在地,開展一些線路優化嘗試,不斷嘗試尋求最佳方案。

南都廣州新聞部出品

采寫/攝影:南都記者 陳卓睿 廖艷萍