中國第一個「建制市」,號稱中華第一市,設立之初竟然是借鑑日本?

在中國的歷史長河中,地方管理模式經過數千年的演變,最終形成了現行的「省-市-縣」三級行政區劃體系。

這一體系的形成,標誌著中國古代地方管理體制的成熟與完備。

在明清時期,中國確立了「省-府-縣」三級行政體制,這一體制是中國歷史上使用時間最長的地方行政區劃模式。

其中,「縣」作為最基本的地方行政單位,其歷史可以追溯到公元前221年,秦始皇統一六國後在全國推廣的郡縣制。

相對而言, 「市」作為行政區劃的出現則較晚。直到1912年,隨著廣州市的設立,這一詞彙才開始出現在行政區劃體系中。

然而,真正意義上的「建制市」,則是在1921年廣州市政廳成立後才得以確立。

廣州因此成為中國歷史上第一個具有行政區劃意義的「建制市」,被譽為「中華第一市」。

為何會出現「市」這一行政區劃?廣州又是如何成為中國第一個「建制市」的呢?這些問題的答案,涉及到中國地方管理體制的演變和歷史背景。

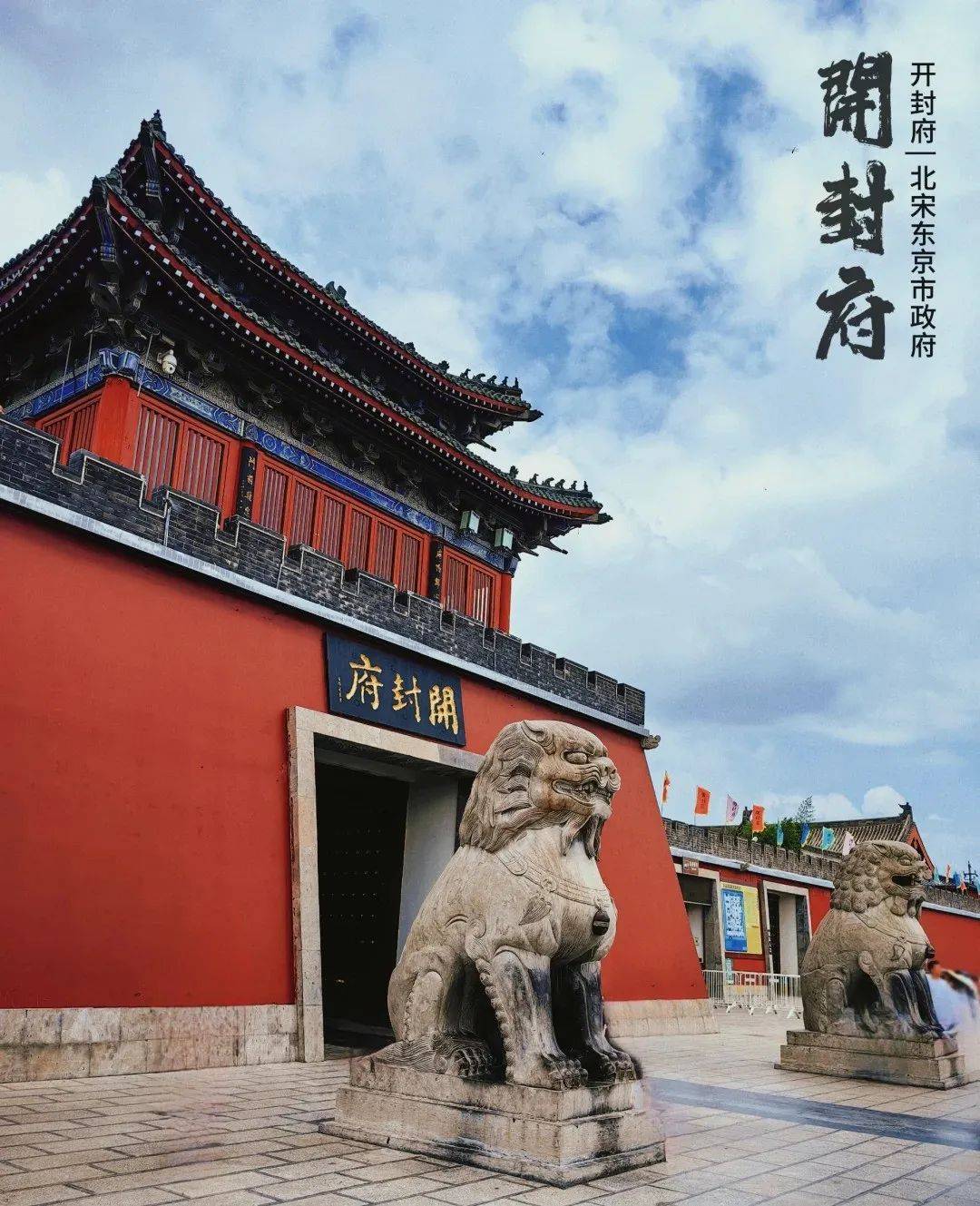

在歷史長河中,唐宋時期見證了「縣」與「府」的行政區劃制度的確立,這一變化是隨著社會經濟的不斷演進及城市規模的擴張而發生的。特別是在唐朝,為了更有效地管理日益龐大的城市及其周邊地區,政府開始設置「府」。

這些「府」不僅承擔著城市的行政管理職責,同時對下屬的不同數量的「縣」進行管轄。例如,唐朝時期的「成都府」和宋朝的「開封府」,都是這種行政區劃的典型代表。

唐朝在其鼎盛時期,其文化影響力開始向四周輻射,吸引了眾多國家的目光,尤其是日本。

日本不僅派遣了大批「遣唐使」前往中國學習制度和文化,還在國內進行了相應的政治制度改革。

在朝廷層面,日本模仿唐朝建立了三省制,使得「省」成為了中央政府的一個重要組成部分。在地方管理上,日本引入了中國的「道」「郡」等區劃名稱,體現了對中國制度的借鑑和採納。

到了12世紀末,日本進入了幕府時期,地方上的封建貴族擁有軍權、財權和行政權,他們的領地與唐朝的「藩鎮」有著相似之處,因此逐漸被稱為「藩」。

這些藩主的駐地,即「藩城」,與其他城市有所區別。對於規模較大的城市如大阪,也按照唐朝的命名習慣稱為「府」,以示與其他藩城的不同。

唐宋時期的行政區劃制度及其文化影響,不僅深刻地改變了中國自身的政治結構,還對鄰近國家,尤其是日本的政治制度產生了深遠的影響,展現了中華文化的強大吸引力和廣泛影響力。

在13世紀末,元朝實現了對中國的全面統一,其疆域範圍達到了前所未有的廣闊。為了有效管理這一龐大的版圖,元朝創新引入了行省制度。

隨後的明清兩朝繼承了這一行政體系,最終確立了「省-府-縣」的三級行政區劃結構。

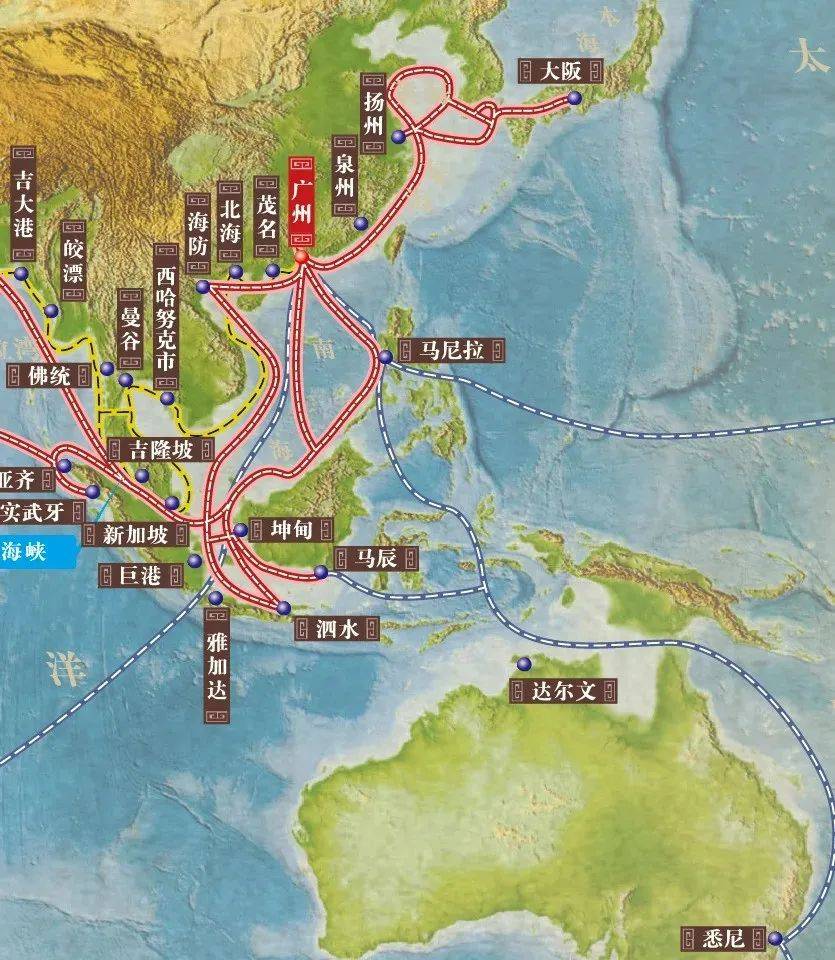

清朝時期,隨著社會經濟的進步,多個城市尤其是廣州的城市規模顯著擴張。

自漢朝起,廣州便擔任海上絲綢之路的關鍵中轉站角色。到了清朝,政府更是在廣州成立了專門負責對外貿易的壟斷機構——廣州十三行,極大地促進了當地商業的繁榮。

1757年,出於抵禦西方殖民勢力入侵的戰略考慮,清朝開始實施閉關鎖國政策。乾隆皇帝頒令關閉除廣州十三行以外的所有外貿港口,使廣州成為當時中國唯一的對外貿易窗口和商貿都市,被賦予「金山珠海,天子南庫」的美譽。

廣州,在明清兩個朝代中作為華南地區的政治、軍事和經濟中心,由廣州府進行管理。廣州府的管理範圍廣泛,覆蓋現今的珠三角區域和粵港澳大灣區。

值得注意的是, 儘管廣州府的治所設在廣州城內,它對廣州城並沒有直接管轄權。廣州城的行政管理由其下轄的兩個縣——番禺和南海負責,這種分治狀況一直維持到19世紀中期。

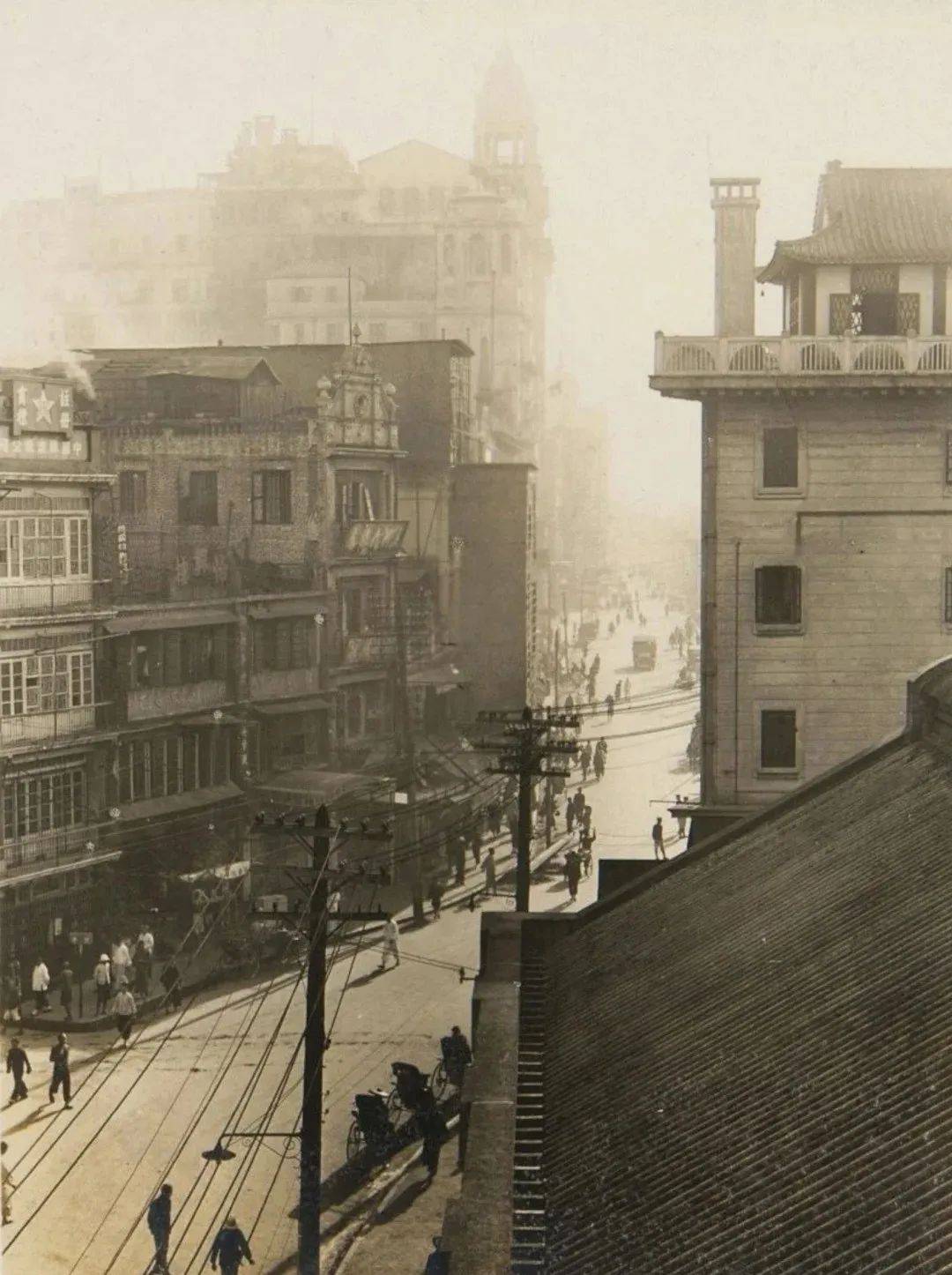

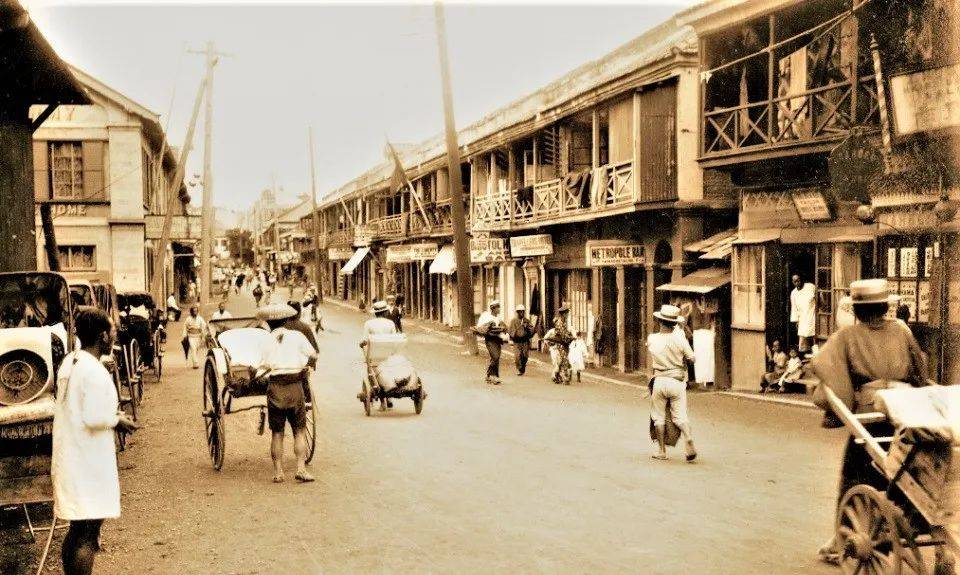

隨著兩次鴉片戰爭後廣州被開放為通商口岸,大量外國貨物的湧入極大地推動了廣州的商業發展。這一時期,廣州城的規模顯著擴大,戶籍人口超過了50萬。

然而,儘管經濟發展迅速,城市規模擴張,廣州城的管理仍由番禺和南海兩縣分擔,這導致了管理上的混亂和效率低下。

在清末,廣州的城市管理模式經歷了顯著的變革。這場改革受到了日本明治維新的深遠影響。

歷史上,日本長期借鑑中國的文化和政策,但在18世紀後也開始實行閉關鎖國政策。隨著鴉片戰爭和黑船事件的發生,中日兩國均被迫開放國門,面對西方的壓力與挑戰。

日本的明治維新是其向西方學習的重要轉折點。在這一過程中,日本建立了中央集權體制,並在地方推行「廢藩置縣」的政策,將原本相對獨立的藩轉化為行政區劃的「縣」。

同時, 日本也重新定義了「市」的概念,將其從簡單的交易場所轉變為具有行政區劃意義的城市單位。這一變革不僅對日本自身產生了深遠影響,也為其他亞洲國家提供了現代化的範例。

對於廣州而言,明治維新的成功經驗提供了解決城市管理問題的啟示。通過借鑑日本的經驗,廣州在行政管理和城市規劃方面進行了一系列的革新,以適應現代化的需求。這些改革不僅提高了城市的管理效率,也促進了社會經濟的快速發展。

在日本平安時代,仿照唐朝長安城的東西市設立,明治維新後政府推動工商業發展,對人口超過三萬人的工商業聚集區實施單獨管理。「市」的概念從交易場所轉變為行政單元,擁有選舉市長和議會的自治權。這種行政區劃模式使得日本的「縣」大於「市」,並且兩者之間無隸屬關係。

明治時期的日本通過橫濱市等城市的建立,展示了其迅速增強的國力。在1895年和1904年分別戰勝中國和沙皇俄國後,日本加入了帝國主義列強的行列。

這一崛起引起了中國知識分子的關注,清政府自19世紀末起派遣大批留學生赴日學習,他們帶回了日本的城市管理經驗。其中,許崇清和魏邦平等人學成歸國後,在中國擔任了廣州市的教育局長和警察局長等關鍵職位。

從1905年起,清朝開始模仿日本推行新政。在地方層面,清朝頒布了《城鎮鄉地方自治章程》,並設立「市」,組建自治會進行自治管理。

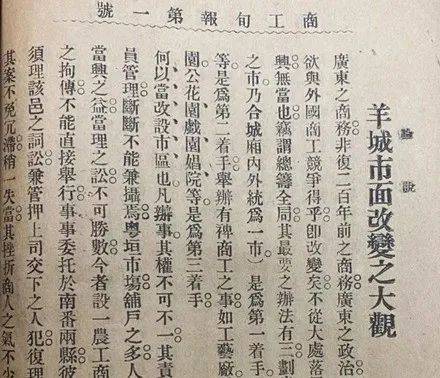

1907至1910年,曾留學日本的同盟會成員江寶衍在廣東的《農工商報》上發表多篇文章,主張取消廣州城的兩縣分治,模仿日本建立廣州市,並設立市長和市議會進行自治管理。

然而,搖搖欲墜的清朝未能完成這一城市改革的使命。1911年10月,辛亥革命爆發,包括廣東省在內的南方各省在短短兩個月內迅速獨立於清朝。

1912年1月,中華民國的建立標誌著辛亥革命的勝利。然而,新成立的民國政府在行政區划上仍然繼承了清朝時期的「省-府-縣」三級結構。

這種傳統的管理方式由於其混亂和低效,難以適應新時代的需求。為了引入更現代化的地方管理制度,一些從日本留學歸來的學生將「市」這一概念引入中國。

江蘇省率先進行了改革嘗試,通過頒布《江蘇省暫行市鄉制》,將省內的各城市正式更名為「市」,並置於縣級監督之下。同時,設立了市議會來負責自治管理,這標誌著中國開始模仿日本的「市」級行政機構設置。

幾乎在同一時期,廣州在辛亥革命期間成立了軍政府,由中國同盟會成員陳炯明擔任代都督。在他的領導下,廣州市的建設和管理開始實施。

從1912年起,陳炯明將軍對廣州的管理結構進行了一系列改革,包括將全省警務公所更名為廣州市警察廳,以及將廣州市的名稱應用於當地的中小學校。這些舉措進一步推動了「市」級行政實體在中國的實踐和發展。

1912年,廣東公報名稱變更後,陳炯明將南海縣公署遷離廣州,以終結兩縣分治的混亂局面。然而四個月後,由於二次革命爆發,陳炯明因支持孫中山失敗並逃往香港。

1914年,北洋政府擔憂地方權力膨脹,迅速叫停了城市自治進程,導致廣州和江蘇的城市自治嘗試失敗。同年,北洋政府實施「廢府存縣」政策,廢除廣東省各府,結束了自明朝以來實行了五百多年的「省-府-縣」體制。

但由於省無法直接管理眾多「縣」,加之南海縣雖遷至佛山但仍對廣州有管轄權,廣州市警察廳等市政機構也負責城內事務,地方管理體制變得更加混亂。

1916年,隨著袁世凱的逝世,中國進入了北洋軍閥混戰時期。廣東省在這一時期內,特別是廣州城及周邊地區,陷入了桂系和粵系兩派軍閥的爭奪之中,導致城市治理和市制改革陷入停滯狀態。

直至1920年,隨著護法運動的推進,陳炯明和孫中山重新掌握廣州政權,廣州市制的設立進程得以恢復。

1920年,陳炯明成功奪回廣州控制權,隨後孫中山及其領導的國民黨精英也重返廣州。在此背景下,北洋政府設立的行政區劃如粵海道等被取消,廣州市的設立工作再次被提上議程。

孫科,作為孫中山之子,承擔了此次建市的重要任務。孫科在美國留學期間學習城市規劃,並於1920年發表了《都市規劃論》一文,該文是中國首篇專注於現代市政建設的學術論文。

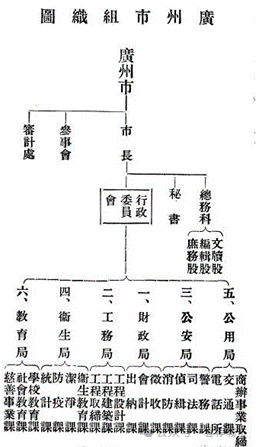

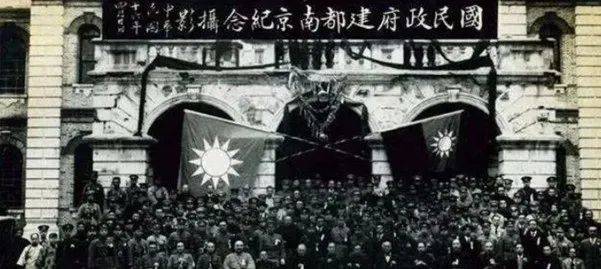

孫科,一位有海外留學背景的國民黨精英,領導了廣州市的組織工作。經過近半年的籌備,1921年2月15日《廣州市暫行條例》正式實施,廣州市政廳成立,孫科任首任市長,標誌廣州成為中國首個建制市。

在此過程中,以孫科為首的團隊借鑑了日本和歐美的城市管理經驗。在《廣州市暫行條例》中,他們劃定了約24平方公里的區域作為廣州城區,並採用日本的命名方式稱其為「市」。這一區域由市政廳直接管理,不再隸屬於番禺和南海兩縣,結束了長達千年的分治局面。

條例還規定廣州市與各縣平級,直接隸屬於省政府。這樣的設置使得「市」成為與縣平級的行政區劃,從根本上區別於日本和歐美的「市」,後者主要是自治機構,與其上級政區沒有直接隸屬關係。

孫科在廣州市成立後,對城市進行了全面規劃和現代化建設。他負責修建了現代化公路架構,建立了完善的給排水系統,並陸續創建了十座公園,將廣州打造成了一個典型的公園城市。

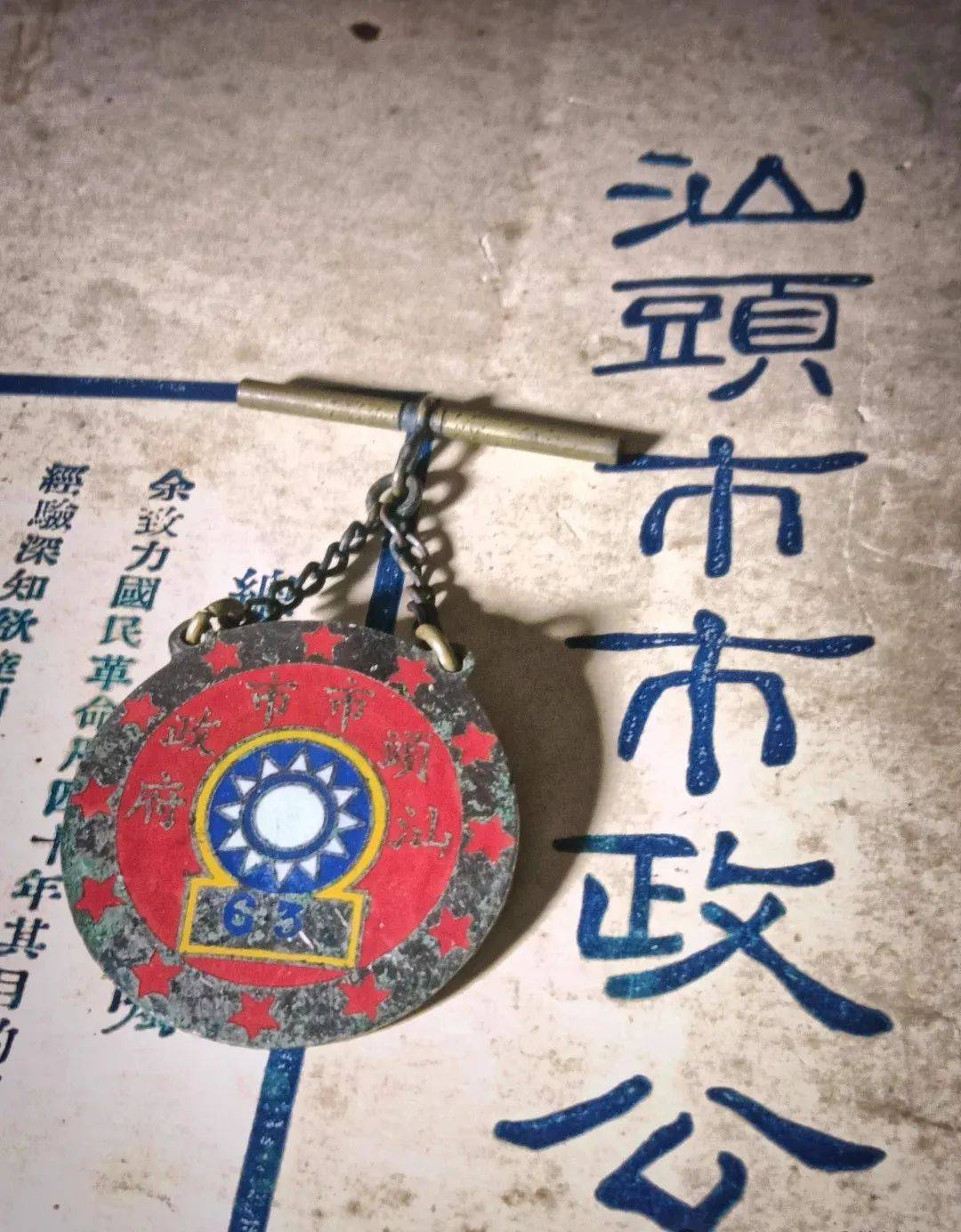

這一舉措迅速產生了示範效應,三個月後,1921年5月,汕頭緊隨其後成立了市政廳,成為中國第二個「建制市」。

隨後,隨著北伐戰爭的連續勝利和北洋軍閥的倒台,國民黨領導下的南京國民政府接管了全國政權。廣州的成功設市經驗開始向其他城市推廣,為全國城市的現代化進程提供了寶貴經驗。

南京國民政府成立後,為了提升管理效率,對「市」的行政級別進行了細分,設立了與省平行且直轄於中央的「特別市」以及「省轄市」。1926年北伐軍成功收復漢口英租界,並設立漢口為特別市。緊隨其後的是1927年5月至6月,上海和南京也相繼成為特別市。

這種行政區劃的設置為後來直轄市的形成奠定了基礎。然而,隨著城市化進程的加速,單獨立法的形式已無法滿足實際需求。 為此,1928年南京國民政府頒布了《特別市組織法》與《市組織法》,以法律形式規範城市管理。

在這些法律的支持下,包括蘇州和瀋陽在內的十餘個城市被正式設為省轄市。同時,北平和青島被設定為特別市,後來又被更名為(行政)院轄市。

1928年,中華民國的行政區劃中,「市」和「縣」是同級單位。城市化程度高的區域被劃分為市,而大部分市對其周邊縣沒有管理權,只有少數大城市例外。

然而,隨著日本侵華戰爭的爆發,日軍按照其行政體制,在中國人口超過三萬的地區設立了多個市,例如將安東縣更名為安東市(現今的遼寧丹東),以及成立通化市(現今的吉林通化)。

抗日戰爭勝利後,國民政府恢復了對曾被日偽占領的城市的管理,導致市的數量顯著增加。隨後,解放戰爭在1946年爆發,中共領導的人民軍隊在戰爭中不斷取得進展,眾多城市得以解放。

到了1948年,陽泉和石家莊這兩個地區被升級為直接受中央政府領導的市。由於新成立的人民政府未設有行政院這一機構,因此「直轄市」一詞開始用以指代這些直屬於中央的城市。

在1949年新中國建立後,山西陽泉紀念牆的行政區劃結構基本沿襲了民國時期的做法。這一時期,行政單位被分為兩個級別:與縣級行政單位同級的「省轄市」,以及直接由中央政府管理的「直轄市」。

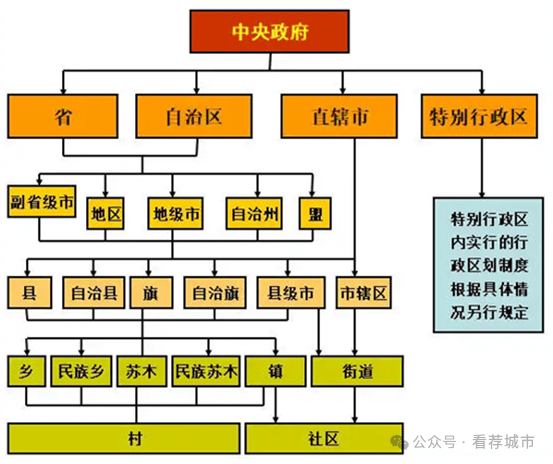

到了1954年,隨著新中國首部憲法——《五四憲法》的頒布,中國的行政區劃體系得到了法律層面的明確。《五四憲法》確立了一個三級行政區劃體制,即「省(直轄市)—縣(省轄市)—鄉」,其中「市」和「縣」均被視為受省級政府直接管轄的二級行政單位。

《五四憲法》規定,鑒於建國初期交通條件的限制,省級行政區直接管理基層存在困難。因此,仿照明清時期的「府」制度,各省劃分出多個「地區(或稱專區)」,這些「地區」與傳統的「府」在結構上相似,下轄若干縣,並由省政府派出機構進行管理。

然而,「地區」與「市」在行政級別和功能上有顯著區別:

「市」是省轄下的二級行政單位,其官員由當地人民代表大會選舉產生;

而「地區」則是省級政府的派出機構,官員由省政府任命,主要負責信息傳遞和協調工作,且沒有設立人民代表大會。

這表明「地區」並非正式行政區劃單位。「地區」的設置反映了建國初期我國城市化水平較低的現實情況,同時也增加了地方行政管理的複雜性,例如1990年代前的甘肅天水就分為天水地區、天水市和天水縣。

在1980年代初期,甘肅天水隨著中國社會經濟的不斷進步,經歷了重大行政改革。1983年,中國政府啟動了一項全國性的行政重組計劃,即「地市合併」。

在這一政策下,原有的「地區」與「市」合併為「地級市」,成為省級政府直轄的次級行政單元。同時,一些發展較慢的城市維持其與「縣」平行的地位,被命名為「縣級市」。

隨著時間的推移,中國境內已有約700個市級行政單位,這些城市的興起極大地促進了國家的經濟發展。市級行政單位的設立可追溯至清末民國時期,其概念最初是從日本引進的。其中,廣州市因其在中國城市化進程中的先驅角色而被尊稱為「中華第一市」。

起初,「市」僅管理城市化程度較高的區域,並與「縣」處於同一等級。然而,新中國成立後,隨著地區的劃分和「地市合併」政策的實施,市級行政單位最終獲得了與傳統「府」相似的權力和職能,形成了現代的省、市、縣三級行政管理體系。廣州在這一過程中扮演了關鍵角色,為市級行政單位的發展做出了開創性的貢獻。