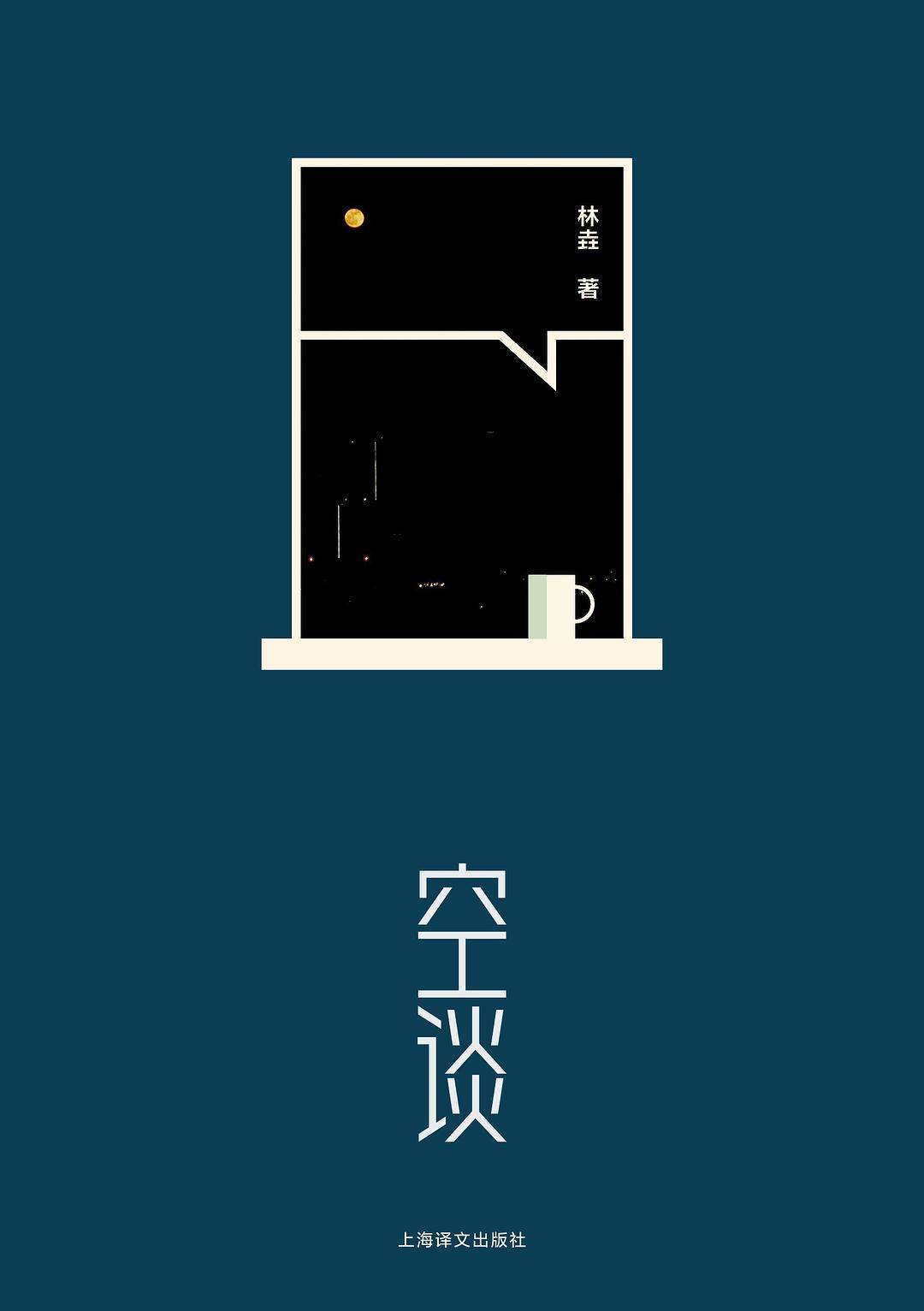

《空談》,林垚著,上海譯文出版社,2024年6月版,640頁,98.00元

讀林垚老師——過去讀他的文章和在社媒上更熟悉的名字是林三土——的《空談》(上海譯文出版社,2024年6月),馬上想到的是編輯與出版的不容易。作者在「序」中有言:總是懷疑以往的文字是否值得花費心思整理結集,「尤其是否值得為其出版而在文字上有所妥協」,因此一直推脫了多位編輯的好意。直到頂不住責編薛倩的堅持,又要「百般斟酌,竭盡所能將對文意的折損降到最低」。再看看薛編的「編輯手記」是怎麼說的:「各種來回打磨的事也是難免的,中間也少不了幾次驚心動魄的『炸毛』經歷。」沒說在哪裡「炸毛」了,但是有經驗的讀者在讀的時候可能就會不斷想到此地曾經「炸毛」。當然,所有的承諾和努力沒有白費,今年6月該書剛出的第一版,到9月就二刷,印數達到八千冊——儘管還是太少了,但應該看到這是思想市場的「剛需」。

林垚在「序」中提到在《燈塔主義》之後還發表了兩篇關於「景觀化的後殖民性」動力學的兩篇論文,「分析另一些人與事如何令反殖反帝訴求變質變味,則構成前文自然而必要的對位」,指的是《從一夫多妻制的幽靈到後殖民性的奇觀》(2022年)和《中介依賴、威權主義認知化和壯觀的後殖民性:對中國學術界的反思》(2024年)這兩篇文章,可惜沒來得及收入本書。

為什麼書名叫「空談」?在我看來不是自謙,而是一種「判斷」和「宣示」。作者自己的解釋是:之所以取「空談」這個名字,是因為書里講的這些道理,在現實面前似乎並不能改變什麼。但是讀的人多了,聊的人多了,也許「空談」也就可以變得不「空」了(轉見薛倩的「編輯碎碎念」)。這當然是非常好和非常重要的意涵。同時,在三土兄寫在書前面的《土師對韻》或許還可以發現隱約相關的意涵:「學舌易,知音難;鬼話對空談。……喧對寂,述對刪。」有不少論者還就書的內容說這絕不是「空談」,其實在書之外他也絕非是一個「空談」之人。還是再回到《土師對韻》,從「心酸」「衝冠」到「硬碟」「涌湍」,這些都不是空談。不記得在哪裡看過,說青年三土還是住宅小區里一個妥妥的行動者、踐行者,真好!想知道林三土是什麼人,讀一下他寫於2017年11月的《土師對韻》就知道了。其中講到「……京華孤月冷,河朔北風寒」,那時我正在京華,記憶中此事扎心。「錦衣對白領,軟骨對硬碟。」在「軟骨」遍地的時候,就做一隻「硬碟」好了。在該書的「序」中三土兄還提到那些「與我相互寬慰、令我牽腸掛肚的失敗者」,也令我很有感慨。幾年前三土曾自撰一副對聯:「濁世不孤應不默,書生無用肯無為。」橫批「如斯而已」。「聯中所述,是我深知自己遠未全力以赴的,因為有著太多瞻前顧後,犯懶偷安。但也正是如此,不敢不時時自警。」(序)「不默」,不就是我們念茲在茲的「不默而生」嗎?不默者不孤,雖然無用,豈敢無為。真是應該互道珍重與共勉。

該書「上卷《究窮象塔屠龍術》主要是道德哲學及政治哲學方面的探討,中卷《攪夢頻勞西海月》聚焦於美國政治,下卷《蛇毛兔角多雞犬》漫談與科學哲學或宗教哲學相關的話題」(序)。這是書中所收文章的三大版塊,在媒體上關於該書的推薦語有言「將智性思辯作用於日常生活,讓公共說理重返明亮空間」,這當然沒有什麼不對,但感覺似乎是有意識的「隔」和「折扣」。腰封上有劉擎的推薦語說得更好:「林垚的寫作罕見地兼具了敏銳的道德感知、深邃的哲思、嚴謹的論證與雄辯的文風,在公共論說的實踐中彰顯卓越的學術品質。十多年以來,我一直是林垚誠懇的讀者,並受益良多。」突出了「敏銳的道德感知」,這是切中了三土的底色與根本關懷。至於說「罕見」,我想除了指「兼具了……」之外,是否還隱含有對當今學術界尤其是政治學界的某種指向?或許指的就是「究窮象塔屠龍術」(《生日自嘲》,第1頁)。也是作為一個「誠懇的讀者」,我馬上想到書中各篇文章充滿了誠懇的態度,一點也不裝、不矯情、不迴避問題。包括在文章中時有對許紀霖、劉擎、白彤東等學者的某些論述的質疑、反駁,也都是極為誠懇的對話與說理。

該書收入三十多篇文章,在此也只能談談對其中兩三篇文章的一點讀後感。

首先想談的是《拆除邦聯雕像問答二則》(2017年8月22日在線問答)。這可不是「避重就輕」——實際上這篇文章的分量一點也不輕,而是因為針對了我一直關注的歷史圖像學中的紀念性雕像問題。彼得·伯克(Peter Burke)曾在他的《圖像證史》(2001年)中認為:「總的說來,有關視覺宣傳的歷史研究關注的重點在於法國革命或20世紀,集中研究了蘇維埃的俄國、納粹的德國和法西斯的義大利,對兩次世界大戰期間曾經引起爭端的圖像也給予了相當的重視。」(彼得·伯克《圖像證史》,楊豫譯,北京大學出版社,2008年,79-80頁)實際上他這一說法的背景是二十世紀七十年代末、八十年代初的研究成果,主要是指Toby Clark、ZbynekZema、R. Taylor和David Welch等學者的論著。從那時到今天,歷史與視覺圖像的研究視野早已去中心化,準確來說已經超出了「有關視覺宣傳的歷史研究」,而是一種有關歷史真相與敘事的視覺政治與時代記憶的研究。該文所談的在美國因拆除邦聯雕像而產生的輿論風波,在我看來正好提供了一個極具政治現實感的案例。

作者在問答的一開頭就提出了明確的觀點:「拆除李將軍及其他南方邦聯領袖的雕像,乍從短期上看似乎不利於穩定,畢竟激起了左右翼的直接碰撞,但從長期而言,其實是維持美國社會政治文化可持續發展的勢在必行之舉。」(372頁)也就是說贊成拆除邦聯雕像,然後進行了步步深入的分析、論證。簡略來說,美國內戰雖然終結了奴隸制,「但對種族主義罪惡清算得不徹底,使得南方白人至上主義者在戰後捲土重來……二十世紀五六十年代的民權運動,將種族隔離制度掃進歷史的垃圾堆。但種族主義的陰魂仍在美國政治中縈繞不散……」(372頁)對於歷史的罪惡清算不徹底,甚至還談不上「清算」和「掃進歷史的垃圾堆」,在現實政治中的陰魂不散就是必然的。

那麼,那些邦聯雕像在這裡究竟起了什麼作用呢?作者深刻地揭示了這種聯繫:「在種族隔離大行其道的幾十年中,美國政客與民眾之所以會(對)其罪惡安之若素、視而不見,很大程度上就是因為南方白人至上主義者竭力爭奪歷史解釋權,積極篡改內戰敘事,淡化南方邦聯的奴隸制原罪,將包括李將軍在內的邦聯人物洗白成維護『州權』與『南方文化』的彬彬紳士、為『命定失敗的偉業(Lost Cause)』而戰的悲劇英雄……從電影《一個國家的誕生》、小說《飄》(以及由其改編的《亂世佳人》)等影響力巨大的文藝作品,到如今遍布美國的邦聯雕像和邦聯紀念碑,無不是這一『文化戰』、『歷史戰』的產物。」(373頁)這種被建構的歷史對現實產生巨大影響的危險之處在於「種族主義是美國政治中一塊潰爛多時、動輒引發機體失調的膿瘡,只有及時治療才有望痊癒;然而諱疾忌醫者卻試圖在被篡改與重構的內戰歷史記憶幫助下,掩蓋膿瘡存在的事實」(同上)。問題說到這裡就很明白了。更難得的是作者以文字敘述加圖表的方式來論述「美國幾次興建邦聯紀念地標的風潮,都在種族政治鬥爭激烈之時」的問題,這對於我們研究公共雕塑與政治歷史語境的內在關係很有啟發性。

接著就是關鍵性的問題:「目前全美一千多座邦聯紀念碑與紀念雕像分布在31個州,包括蒙大拿、愛達荷等許多根本和南方邦聯沾不上邊的中西部州。這也說明邦聯紀念物的用意絕非什麼『緬懷地方文化遺產』,而是白人群體內部的種族主義暗號 。任由這些邦聯紀念物矗立於公共空間,其實就等於縱容和炫耀美國社會對自身種族主義歷史的毫無愧疚與不知反省。試著想像一下,倘若如今德國大肆興建隆美爾、古德里安等『納粹名將』雕像,民眾將作如何觀感?」(376頁)話已經說到「任由……其實就等於縱容和炫耀美國社會對自身種族主義歷史的毫無愧疚與不知反省」的份上,那麼「拆除邦聯雕像、糾正虛假的歷史敘事、清算種族主義的文化殘餘,短期內當然會引起不小的牴觸,卻也是美國拆除種族矛盾定時炸彈的必要步驟、通往長治久安的必由之道」(同上)。

至於第二個問題「為何現在美國民間掀起了一波拆除華盛頓雕像的呼聲?要拆除李將軍的雕像,就得一併拆除華盛頓的雕像嗎?」,作者首先就指出這根本不是事實,而只是來自特朗普故作危言的「滑坡論」,本來無需深辯。但弔詭的是,在主張拆除李將軍雕像的陣營中確有極少數人中了這種滑坡邏輯的圈套而當真提出了此類激進主張,因此作者還是深入地從對華盛頓的歷史評價來論述了拆除李將軍雕像絕不意味著也要拆除華盛頓雕像。

在這個議題上,我還想到英國著名雕塑藝術家安東尼·葛姆雷(Antony Gormley)和藝術批評家馬丁·蓋福德(Martin Gayford)在《雕塑的故事》(原書名: Shaping the World:Sculpture from Prehistory to Now,2020;王珂譯,廣西師範大學出版社,2021年)中的相關論述。蓋福德指出,「時至今日,人們仍在建造和豎立紀念碑。而它們又往往被人遺忘,乃至被推倒。」(229頁)因此在他們的對話中,討論的焦點更多落在作為歷史遺產的統治者雕像的處理上,而且涉及最近的公共政治思潮,因而尤為難得。葛姆雷首先談到他在立陶宛首都維爾紐斯城外的一座公園裡看到了許多塑像堆放在一起,「從這樣的角度,你既能感受到這些雕像所代表的權力與分量,也能看出它們如今多麼無用」。但是他認為「雕塑一向被用作疏導民眾激憤和政治抗議的避雷針,同時又像五朔節花柱一樣,供人們寄託記憶、舉行儀式」,因此主張應該把這些雕塑保存下來,「無論它們象徵的是善還是惡,我們都應該謹記」(229-230頁)。蓋福德接著談到2017 年夏天發生的黑人抗議活動,人們同樣想起了雕像,強烈要求把各種各樣與殖民主義、奴隸貿易有聯繫的雕像從基座上移除並受到應有的懲罰。他認為完全可以把這些塑像移到另外一個地方,轉而改變我們看待它們的方式;應該妥善保存這些雕像,後人應該會感謝我們的(同上)。我認為這既是把雕塑與歷史記憶以及開放的政治願景聯繫在一起的合理想像,同時也是處理作為歷史見證的精神及物質產品的合理方式。

《「政治正確」、身份政治與交叉性》一文源自2020年6月22日的一場在許紀霖、劉擎、白彤東、吳冠軍四位老師之間的線上對談(後以《反思「黑命攸關」運動》為題發表在澎湃新聞2020年7月3日),四位論者圍繞當時美國的反種族主義抗議運動展開討論,並且在整體上均對這場運動持同情理解的立場。林垚對此基本立場極表贊同,同時也注意到對話中的某些具體論述及其背後的思維框架仍有可議之處,因此有了這篇文章,也曾先後發表在澎湃新聞(2020年7月14日、16日、30日)。關於「政治正確」(Political Correctness)這一概念在輿論中的使用,林垚在論述中結合多個實際案例明確指出:「『(反)政治正確』這個說法,本質上是一種修辭或話術,旨在通過偷梁換柱的方式混淆問題的焦點、轉移公共討論的注意力;一旦我們接受了『政治正確』這一詞彙對語言的污染,在其設定的框架下討論『政治正確』的尺度在哪裡,便已是陷入到了一個扭曲的話語體系中,從而容易忽視真正問題所在。」(430頁)從歷史與現實語境中來看,對「政治正確」一詞的使用從八十年代開始帶有明確的黨派針對性,由保守主義右派用於指控左派打壓言論自由;但是反過來對於右派打壓左派言論自由的種種行徑,則並沒有人用「政治正確」來指稱,於是在輿論場中形成了「政治正確」是左派專屬現象的刻板論述,忽略了右派一方同樣存在可以稱為「政治正確」的、而且性質往往更加嚴重的鉗制言論事件(433頁)。因此可以說,對左翼「聞左色變」的概念污名化與對「政治正確」的話術污名化是同一思維的產物,結果都是混淆和遮蔽了對政治現實真相的認識。

在接下來關於「訴求意義上的身份政治」的討論中,對劉擎提出的思考框架的贊同以及對他沒有將其貫徹到底而產生的中途扭曲認知的質疑,在我看來是很精彩的辨析。毫無疑問,「Black Lives Matter」這個口號當然沒有否認「所有人的命都重要(all lives matter)」這條普遍原則,而且強調了「黑人的命並沒有被真正當成命」的現實境況,因此BLM運動在訴求層面上的身份政治並沒有滑向「特殊主義」並與「普遍人權原則」發生牴牾(441頁)。至於某些左翼身份政治訴求中看似是在要求「特殊待遇」,比如美國許多高校在錄取上採取的「平權行動(affirmative action)」政策,林垚的論述既肯定此類政策其實仍然只是普遍原則在轉型正義視角下的衍生與應用,同時也比較慎重地談到要關注「這些政策在具體操作上是否有改進的空間、是否能夠真正達到想要的補償與糾偏效果」(同上)。然後是關於「認知意義上的身份政治」與「策略意義上的身份政治」的討論,前者提醒我們在涉及他人的身份政治討論時應該努力提高認知水平。後者讓我想到應該如何重評歷史上那些類似「見好就收」和「見壞就上」的社運策略,因為「將某場運動一時的成效不彰歸咎於『對抗性的身份政治策略』,更多是一種遠離現場的想像,而沒有什麼堅實的依據」(447頁)。

在該文的第三個商榷議題「多重身份與歧視的交叉性」中,林垚在以「交叉性」概念作為討論鋪墊的基礎上,對警察暴力中的種族歧視數據統計問題作出的事實考證與具體情境及群體心理分析非常有說服力。文章最後把問題引回到「當代美國社會矛盾的種族維度與階級維度」,既肯定了在不同層面和維度上「交叉性」地爭取公平、正義的抗爭的意義,同時也敏銳地揭示了當前美國反種族主義抗爭所具有的突出意義。最後說到國內學者因各種原因對BLM運動的性質與訴求發生一些誤判無可厚非,「而且儘管有這些限制,四位老師仍然對美國當前的反種族主義抗爭表現出了極大的同情與理解,遠遠超出中文網絡輿論的一般見識」(461頁)。我對此深有同感,也希望通過類似這樣的數據分析與理性討論能夠把問題認識清楚。

收入書中的《燈塔主義》(2022年)實際上是對作者的英文論文《燈塔主義與中國自由派知識分子的「川化」》(「Beaconism and the Trumpian Metamorphosis of Chinese Liberal Intellectuals,」2021,Journal of Contemporary China 30,127)的概括性介紹和論述,其核心議題就是如何認識和解釋「中國自由派知識分子普遍挺川」 這個問題。有意思的是作者談到在2016年接受美國媒體Business Insider採訪的時候詳細分析了中國的幾類不同川粉,最後登出的報道卻把討論「中國自由派川粉」這部分完全截掉,後來才知道是由於美國編輯們認為這一現象太過離奇、對美國讀者來說太過不可思議和難以索解,為了避免過分燒腦起見就乾脆直接刪去了事(234頁)。那麼,究竟如何解釋中國自由派知識分子的「川化」呢?一類是策略性地「挺川」(同上),還有一類的情況比較複雜,即他在論文所說的「以『新自由主義親和性(neoliberal affinity)』為解釋」,但是他承認這種推測也沒有真正解釋中國自由派內部變化的動力機制;而且,「即便中國自由派知識分子確實在很大程度上擁抱過去幾十年里根-柴契爾式的新自由主義意識形態,這種擁抱本身也是需要(和他們後來的「川化」)一同被解釋的現象」(235頁)。多年前我在一篇書評中曾經談到經濟史學者和知名律師丹尼爾·斯特德曼·瓊斯(Daniel Stedman Jones)對新自由主義的批判性立場,他認為1970年代之後的新自由主義運動造成社會斷裂的嚴重問題,「最終也不過是某一部分人的勝利凱旋,而且這種凱凱旋還是以其他人承擔成本為前提的」(瓊斯《宇宙的主宰——哈耶克、弗里德曼與新自由主義的誕生》,賈擁民譯,華夏出版社,2014年,410頁)。我當時想談的主要是應該學學瓊斯的樣子,認真分辯什麼是批判新自由主義的合理邏輯和多種語境。但是後來發現有一種現象:主流話語似乎不熱衷批判「新自由主義」,或許是擔心讓批判對象顯得小巫見大巫;而另一種就是林垚講的自由知識分子對新自由主義的「擁抱」情結。

林垚對「中國自由派知識分子川化」現象的解釋「一言以蔽之,即『燈塔情結(the beacon complex)』,亦可稱為『燈塔主義(beaconism)』」。具體又可以分成「政治燈塔主義(political beaconism)」和「文明燈塔主義(civilizational beaconism)」兩個維度:前者出於中國自由派對殷鑑未遠的那段浩劫的慘痛記憶,由此而產生一種殷切的投射以及將紛繁複雜的政治議題坍縮到自己有過切身體驗的簡化版「左/右」光譜上來理解,也愈來愈形成對「白左」們「怒其不爭」的忿恨;後者因憧憬「西方政治」及「西方(白人/基督教)文明」而憂心忡忡於後者將逐漸「淪陷」於黑奴後裔/非白人移民/穆斯林難民等等之手(236頁)。

那麼,是否可以把中國自由派的「川化」歸咎於受了假新聞的蒙蔽?作者認為這種輿論生態的惡化確實對「川化」起到了推波助瀾的作用,但無法解釋中國自由派何以在不良信息場域中會傾向於選擇相信右翼假新聞而非左翼假新聞,因此還是要回到知識分子本身既有的某些偏見、焦慮、意識形態框架上,也就是回到「政治燈塔主義」與「文明燈塔主義」等心理機制上(237頁)。因此,「如何令中國自由主義正本清源、從『川化』的趨勢中迷途知返,實在是我們現在亟需思考與行動的議題」(238頁)。

最後想到本應更多談談《左翼自由主義需要怎樣的中國化》(發表於2015年底),但實在是茲事體大,無力評述。三土兄在該文的「結語」中談到「擔負起左翼自由主義的道義責任,利用左翼自由主義獨到的理論資源,廣泛地關注、剖析中國當代社會政治生活不同層域或隱或顯的權力結構問題,推動對現實各個環節的正視、反思與改善——這些無一不是對人性中與生俱來的惰性的艱巨挑戰。然而唯其艱巨,方顯左翼自由主義的任重道遠,與難能可貴」(232頁)。說得實在是太好了。

順帶要說的是前面所講的「百般斟酌,竭盡所能將對文意的折損降到最低」的問題。各種述與「折損」不難理解,只是原文中的討論對象的「折損」有點可惜,比如這篇《左翼自由主義需要怎樣的中國化》,雖然在注釋中有一處還是出現了討論對象,但是原來那種相互討論的氛圍畢竟弱了很多。