當地時間9月5日,在經過接近兩個月的政治僵局後,法國總統馬克龍正式任命前歐洲英國脫歐事務談判專員米歇爾·巴尼耶為新任總理。巴尼耶現年73歲,而他的前任阿塔爾則是35歲,上任才不到八個月。當天晚些時候,巴尼耶和阿塔爾在法國總理府出席了權力交接儀式。

當地時間9月5日,巴尼耶(右)和阿塔爾在巴黎舉行的總理職位交接儀式上發表講話。圖/視覺中國

對於這一新總理的任命,多數法國政界的溫和派人士表達了歡迎和支持。已經宣布將於2027年參選法國總統的前總理、馬克龍盟友愛德華·菲利普稱,巴尼耶是一位有足夠經驗的穩重政治家;社會黨溫和派領袖、奧朗德時期的前總理伯納德·卡澤納夫則稱,巴尼耶是一位「有責任感」「稱職」的總理人選。

不過,巴尼耶面前的路仍然荊棘密布。任命剛剛做出,法國議會最大陣營「新人民陣線」便宣布將對該任命發起不信任動議(motion of censure)。馬克龍領導的中間派聯盟「在一起」和極右翼國民聯盟僅僅表示,不會自動對巴尼耶發起不信任動議,但仍需觀察巴尼耶的施政綱領才會決定是否容忍其執政。考慮到法國政府必須在今年10月前遞交新年度的預算案,又有移民法、退休改革、赤字等諸多爭議性議題,「政治老將」巴尼耶要面對的絕不是一個容易收拾的局面。或許,這正是馬克龍提名這樣一位能夠處理棘手局面的「戴高樂主義者」的理由。

終身的「戴高樂主義者」

1951年,巴尼耶出生於法國阿爾卑斯山腳下的拉特隆什,家庭成員都是「戴高樂主義者」。戴高樂將軍於1959年執掌大權,開啟了以「戴高樂主義」作為底色的法蘭西第五共和國。巴尼耶受到家庭和成長環境的影響,政治生涯剛起步就與「戴高樂主義」有著緊密的關聯。1972年,巴尼耶從巴黎高等商學院畢業後,開始擔任多名「戴高樂派」部長的助理和秘書,並於1978年以27歲的年齡被選入國民議會,成為秉持「戴高樂主義」的正統政黨保衛共和運動(RPR)的代表。

從法國歷史的視野看,法國中間派和右翼長期存在三股勢力,分別繼承了大革命時期的正統派、奧爾良派和波拿巴派。前者對應的是如今極右翼的國民聯盟,中者對應的是溫和的中間親商業右翼,而後者對應的則是「戴高樂主義者」或曰「主權右翼」。自從第五共和國成立後,法國右翼的主軸一直由「戴高樂主義」支配。即便屬於中右翼的吉斯卡爾·德斯坦一度擔任總理,也不得不與「戴高樂主義者」合作治國。

巴尼耶長期投身在主流的右翼勢力中。2002年,「戴高樂主義」政黨保衛共和運動改組為容納了更多中間派的人民運動聯盟(UMP),2015年又改組為共和黨(LR),巴尼耶一直身居其中,不離不棄。巴尼耶在「戴高樂主義」政黨中的資歷和執政經驗,成為他歷任環境部長、歐洲事務部長、外交部長、農業部長等要職的政治本錢。

在右翼中,巴尼耶長期以親歐洲、注重歐洲事業著稱。早在2006年,他便協助時任歐盟委員會主席巴羅佐草擬《里斯本條約》。2009年,巴尼耶當選歐洲議員,從法國政壇轉戰歐洲政壇,隨後被時任總統薩科齊提名為負責內部市場與服務的歐盟委員,兼任歐洲中右翼政黨聯盟「歐洲人民黨」(EPP)副主席,成為在歐洲舞台上活躍的中右翼政治家。2016年英國意外公投脫歐,使得巴尼耶獲得了更加重要的地位:他被委任為代表歐盟方與英國進行脫歐談判的代表。在三年的脫歐談判中,巴尼耶積極捍衛歐盟利益,在一定程度上有了作為歐盟「代言人」的形象,也為他刻上了「親歐派」的烙印。

然而,巴尼耶並沒有像許多溫和右翼一樣,在馬克龍2017年當選總統後跳轉陣營。作為一個終身的「戴高樂主義者」,巴尼耶堅持留在選舉成績越來越差、立場也逐漸右傾的共和黨中,並在2022年嘗試競爭共和黨總統候選人提名。因此,與許多曾經搖擺於「馬克龍主義」和「戴高樂主義」的右翼政治家不同,巴尼耶對共和黨而言是一個十足的「自己人」,這也解釋了巴尼耶的總理提名為何在第一時間受到了共和黨領袖們的歡迎,卻又受到新人民陣線的反對。

馬克龍的無奈選擇

從第一印象來看,巴尼耶的提名似乎並不符合邏輯。作為一個根正苗紅的共和黨人,馬克龍這次對巴尼耶的任用幾乎頗有被迫與共和黨「共治」的意味。事實上,巴尼耶也並非法國政壇主流猜測中的人選。直到任命前的24小時,法國媒體BFMTV還在報道共和黨溫和派領袖、上法蘭西大區主席夏維爾·貝特朗將出任總理。之所以最後任命浸淫歐洲政壇而脫離法國國內政壇十餘年的巴尼耶,馬克龍也是被迫無奈。

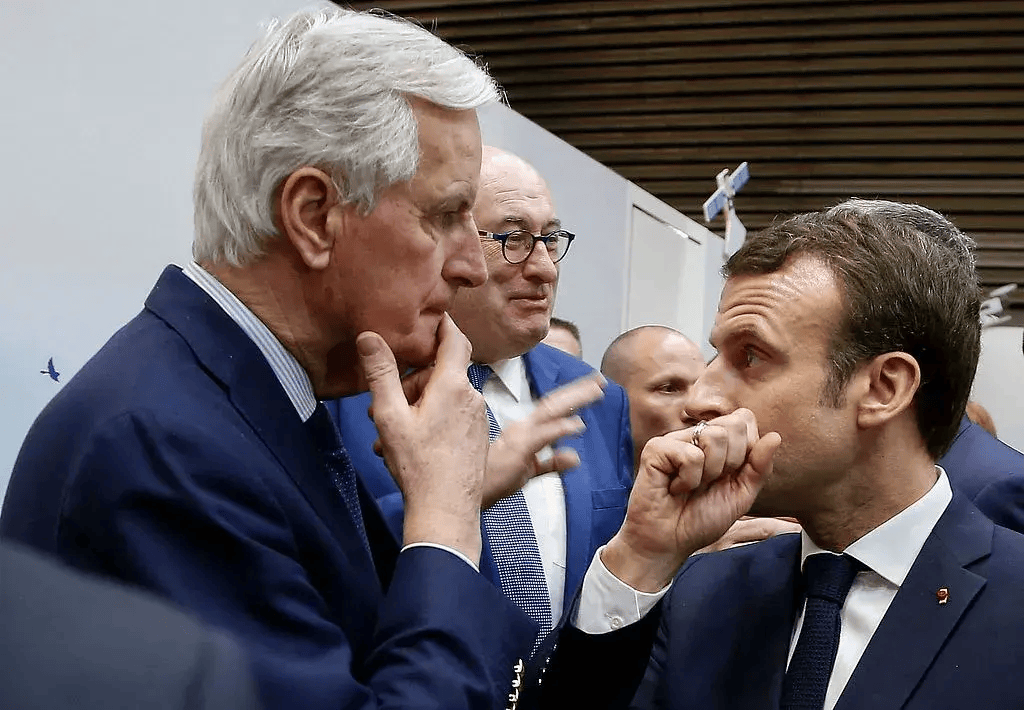

馬克龍和巴尼耶交談(資料圖)。圖/視覺中國

7月7日的法國國民議會選舉雖然形成了「共和陣線」,逼退了極右翼單獨執政的野心,也讓法國政壇分成了三個主要陣營:左翼的新人民陣線、極右翼的國民聯盟-西奧蒂派共和黨,以及包括「在一起」、共和黨及部分地區和獨立中間人士在內的泛中間派。這三個陣營中,以泛中間派人數最多,但也不過210至220名議員,距離多數尚有相當差距。此外,由於泛中間派分為「在一起」和共和黨兩個陣營,且兩大陣營堅稱不會聯合執政,左翼新人民陣線便成為議會內的最大聯盟,使得他們要求獲得總理提名權,儘管其192名議員相距多數更加遙遠。

議會中沒有明確的多數,使得馬克龍不得不尋求一個能夠得到各方勉強認可的人士。左翼新人民陣線為總理人選提名爭論許久,但最終共同提名了巴黎市政府高級官員露西·卡西特茨作為總理人選,並多次聲稱這是「唯一的選項」。然而,露西·卡西特茨表現出完全推倒馬克龍兩屆總統任上經濟改革的姿態。馬克龍不願將其政治遺產置於危險之中,因此始終拖延對露西·卡西特茨的任命,力圖在新人民陣線的極左翼政黨不屈法國(LFI)和溫和派政黨社會黨(PS)中找到分歧點,從而贏得社會黨的支持。

過去兩個月中,馬克龍一直做著這樣的徒勞努力。馬克龍盟友菲利普、貝魯、總理阿塔爾等人多次反覆呼籲,建立從「共和右翼」到「社會民主派」的大聯盟,以同時反對「極左」和「極右」。「共和右翼」指的便是以共和黨為代表的「戴高樂主義右翼」,而「社會民主派」則意在拉攏社會黨。社會黨右翼和溫和派人士在社會黨內「裡應外合」,呼籲社會黨第一書記奧利維爾·福爾不要被極左翼領袖梅朗雄綁架。然而,馬克龍在2023年強推退休改革方案激怒了左翼,奧利維爾·福爾則在2024年大選中帶領社會黨「起死回生」,獲得了極高威望,因此他對左翼團結立場的堅持難以被動搖。巴黎奧運會結束後,馬克龍就組閣展開政黨諮詢。「在一起」和共和黨威脅稱,只要有「不屈法國」成員進入內閣就自動發起不信任動議。「不屈法國」則委婉回應不強求其成員入閣,以尋求卡西特茨組閣。

在這一背景下,馬克龍仍然駁回了卡西特茨的選擇,並導致「不屈法國」發起了註定無法成功的總統彈劾。為了給這一駁回尋找正當性,馬克龍聲稱自己挑選總理的標準是「必須能夠在第一次不信任案中生存」。這就意味著,新總理的人選必須得到社會黨和國民聯盟至少其一的容忍,否則必然在第一次不信任案中垮台。遵循這樣的思路,馬克龍最初的潛在人選是社會黨身份的前總理伯納德·卡澤納夫和上法蘭西大區主席、共和黨溫和派領袖夏維爾·貝特朗。這二人一左一右,正好對社會黨和國民聯盟有拉攏的意義。

然而,新人民陣線和國民聯盟的激烈反應讓馬克龍的設想落空。9月3日、4日兩天,國民聯盟和新人民陣線的領袖積極表態,聲稱將會對卡澤納夫和貝特朗遞交不信任案。9月4日社會黨的聲明對容忍卡澤納夫提出了嚴格的條件,事實上意味著他們將支持不屈法國的不信任案。而國民聯盟則斥責右翼的貝特朗在先前的議會選舉中對國民聯盟和其選民進行了「侮辱」,反對這一任命。至此,卡澤納夫、貝特朗這兩個政治立場接近馬克龍、姿態靈活的總理人選全部破產。9月4日,貝特朗的任命被取消當晚,馬克龍邀請巴尼耶共進晚餐,邀請巴尼耶出任總理,以滿足他為總理提名人設定下的「挺過第一次不信任案」的條件。

能否帶來政壇僵局中的「解藥」?

同為右翼的夏維爾·貝特朗無法生存,為何巴尼耶就能夠得到極右翼的某種寬容呢?答案潛伏在巴尼耶2021年爭取共和黨總統提名時組織的團體「愛國者和歐洲人」以及他隨後提出的政綱中。作為一個在1981年支持廢除死刑、在20世紀90年代熱衷於環保問題,並一度以歐洲聯邦主義者自居的溫和右翼,巴尼耶在2021年開始頻繁與強硬右翼接觸,標榜自身對共和黨的忠誠,並在移民問題上立場大幅右傾。

這位負責代表歐盟與英國就脫歐事務進行談判的「歐盟捍衛者」,開始秉持起與英國脫歐相似的論調。在競選活動中,巴尼耶強調歐洲正在因為移民問題遭遇危機,如果不對移民政策進行根本性改革,那麼會出現更多的脫歐案例。在將退休年齡提高到65歲、增加每周工作時間和收緊社會福利開支等傳統右翼經濟議題外,巴尼耶將政策的重點放在了「主權和移民」這一極右翼最熱衷的話題上。巴尼耶建議歐盟整體暫停3至5年的移民接納,並主張法國大幅減少移民配額、限制以「家庭團聚」為理由接收移民、大幅縮減留學生接納等政策。與巴尼耶親歐形象更加格格不入的,是他在2021年9月聲稱法國擁有合法的主權提供憲法保護,使得總統不至於在移民問題上受到歐洲法院判決的威脅。《世界報》評估稱,這一觀點將構成對歐盟基礎的挑戰。巴尼耶的轉向幾乎是180度的:從一個親歐洲的右翼,轉而採納了類似疑歐主義者的觀點和論斷。

無論是否是英國脫歐和移民危機的實際經歷讓巴尼耶改變了觀點,這一轉向在某種程度上恰恰契合了法國的政治風向。受到左翼嚴厲批評,並幾乎引發執政聯盟分裂的法國新移民法得到了超過七成選民的支持,顯示出法國民意在移民問題上的強烈右傾。巴尼耶則正是靠著疑歐主義的轉向,得到了國民聯盟的容忍。就在馬克龍提名巴尼耶之後,勒龐已經宣布,國民聯盟將暫時容忍這一選擇,不會立刻提出不信任案。

巴尼耶的政策轉向並不意味著他是極右翼。自從馬克龍吸收了法國中左翼和中右翼的溫和派後,法國傳統中左、中右政黨的極端化並不難理解。無論巴尼耶的政策主張發生了什麼變化,他仍然堅定地置身於「共和右翼」陣營之中。2022年第二輪總統選舉中,巴尼耶聲稱他毫不猶豫地支持馬克龍,而不會與極右翼為伍。但毋庸置疑的是,提名巴尼耶,意味著法國新政府的命運,被置於極右翼的操控之下。由於新人民陣線的全盤反對,新政府是否能夠生存,只取決於極右翼願意在何等程度上提供支持。

從這一角度來看,7月的國民議會選舉的結果事實上是被「倒置」了。左翼新人民陣線贏得了最多的席位,卻在執政權上顆粒無收。由於政府不可能依賴他們的支持,也就無須考慮他們的看法和態度。相反,極右翼國民聯盟在三大陣營中席位最少,此時卻成為名副其實的「造王者」。巴尼耶政府若不想被不信任案推翻,就必須尋求極右翼的默許,這也使得極右翼可以使用不信任案作為威脅,對新政府在移民政策等問題上進一步施加影響。

國民議會選舉中,執政黨與左翼互相配合,形成共和陣線,才逼退了極右翼看似不可阻擋的勝利。在選舉兩個月後,馬克龍卻選擇了讓政府依賴極右翼的容忍維生,呈現出「跛腳」狀態。作為擁有提名總理主動權的總統,馬克龍既不允許最大黨新人民陣線嘗試組織多數,也不敢以卡澤納夫或貝特朗強行闖關、對社會黨極限施壓。

相比馬克龍的「跛腳」,巴尼耶的任命或許還反映了法國政壇更深遠的一種道德失敗。在秋季的國民議會選舉之後,法國的各大政治陣營中少見妥協。馬克龍強硬的執政風格和第一個五年任期中以絕對多數蔑視其他政黨的獨尊姿態,為這種互相敵視的政治環境培育了土壤,新人民陣線依靠共和陣線取得的意外勝利則助長了左翼的「報復情緒」。馬克龍寧可讓政府受制於極右翼的操控,也拒絕給卡西特茨一次組閣機會,拒絕承認新人民陣線是選舉的勝利者。而新人民陣線中的溫和派社會黨人則寧可讓一個被極右翼支持的政府上台,也不願意與不屈法國保持距離、接受一個中左翼的妥協人選。正如社會黨第一副書記尼古拉·麥耶-羅西諾爾在總理任命後所說的那樣,這是左翼和總統共同的失敗:總統拒絕了民主,而左翼拒絕了妥協。

不過,一切並非毫無希望。巴尼耶是脫歐談判的代表,即便在最不可能的政治環境中,巴尼耶也還是與英國達成了一個脫歐協議,避免了硬脫歐。如果說一直堅持「戴高樂主義」的立場反映出巴尼耶的原則性,那麼在歐洲問題上的態度轉變,可以被理解為一種務實的轉向。或許,這正是馬克龍需要巴尼耶在政壇僵局中帶給法國的「解藥」:與立場不同的人爭取共識。在馬克龍執政七年之後,巴尼耶是否能為法國帶來和解和妥協,值得期待。

作者:王子琛

編輯:徐方清