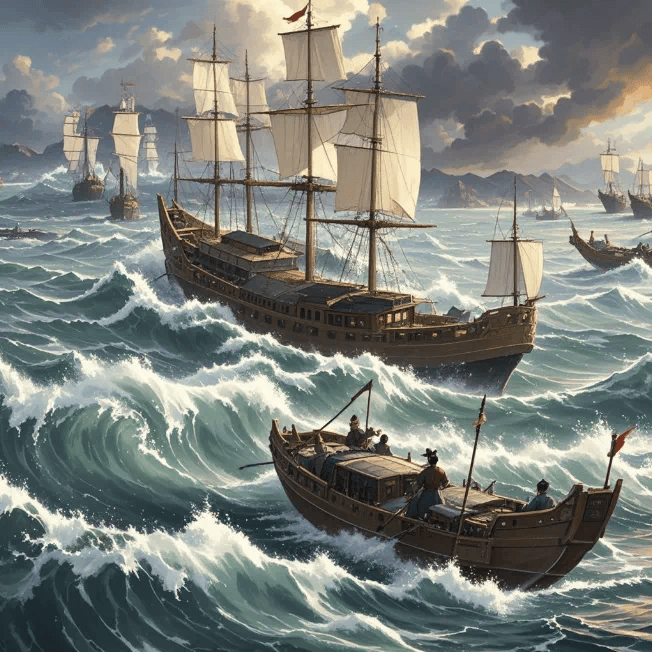

帝王逃難向來是中國古代歷史中頗具悲壯淒涼的苦情戲碼,顛沛流離的帝王與誓死追隨的忠臣在逃亡路上榮辱與共,似乎總是暗含著中興王朝的啟示錄。然而在一幕幕皇帝逃難大戲之中,宋高宗趙構卻成了獨樹一幟的另類,他不僅在金人鐵騎的兇猛追捕下一路南逃上千里(從長江邊上的南京逃至杭州,隨後又轉至寧波、台州與溫州),創造出金人「搜山檢海捉趙構」的名場面,也成了中國歷史上第一位長期在海船上漂流避險的絕海帝王。正如宋人所說:

「雖我高宗再造丕基,然航海避狄于越、於明、於台、於溫,險阻艱難,莫不備嘗,則蓋曠古之所未有也。」

趙構為什麼能逃脫金人的奪命狂飆?而這場海上捉皇帝的大戲又為南宋帶來了怎樣的轉變?

大宋海軍:宋高宗的海上行宮

在靖康之變(1127)的宋金兩軍大對決中,金軍東路軍統帥完顏宗弼所率軍隊用時二十天就從真定(河北石家莊)一路橫推南下,不過二十日就渡過黃河抵達開封城下。負責守城的宋軍竟然望風而逃,毫無守河之志向,直到次年一月開封城破,徽欽二帝北巡,宋軍基本上無戰果可言。

在這種碾壓式的步騎兵優勢之下,在應天府即位的宋高宗趙構根本沒有在北方堅守的把握,金人退兵之後就向南步步退卻,至建炎三年(1129)時,宋高宗已經退到長江以南的建康(南京),完全放棄了在江北抗敵的決心。到了當年八月,懼怕金人的宋高宗直接致書於金太宗請求議和,其又致書於左副元帥宗翰,稱:

故願削去舊號,自此蓋知天命有歸。金珠玉帛者,大金之外府也,學士大夫者,大金之陪隸也,是天地之間皆大金之國,而無有二上矣,亦何必勞師遠涉然後為快哉?昔秦並天下可謂強矣,而不廢衛角之祀;漢高祖成帝業可謂大矣,而不滅尉陀之國;周武帝兼南北朝可謂廣矣,而許留蕭詧以為附庸。——(《建炎以來系年要錄》)

趙構的話簡而言之就是完全向金國臣服,「比於藩臣」,懇求大金的君臣能夠像當年漢高祖留存南越一樣放他一馬,而金朝回應他的則是一場更大規模的南侵。

金兀朮(完顏宗弼)自當年十月二十三渡過淮河攻陷壽春後,僅用時二十天就兵臨長江北岸的六合縣,到了後來辛棄疾口中北魏太武帝的駐軍之地,也就是從前北方少數民族政權南侵的極點。而此時的場景竟是「南岸無兵,金人舟不多,但無人迎敵,致使渡長江如蹈平地」,金朝軍隊順利渡過長江,攻占建康府,收降統領十幾萬江防宋軍的南宋將領杜充,擊敗了當時還是中層軍官的岳飛,逼走了浙西制置使韓世忠,在長江南岸站穩了腳跟。

而此時的宋高宗在何處呢?原來他早在八月底金軍出發之前就乘「御舟」從建康城東出長江進入海上,沿杭州灣到越州(今浙江紹興)駐蹕觀察戰局進展。此時接到長江失守的戰報,趙構便馬上乘船逃往明州(浙江寧波),隨時準備絕海遠遁,待到金軍於當年十二月十五日攻破臨安府時,趙構便正式開啟了為期近四個月的海上漂泊之路,趙構在舟山群島、台州與溫州之間的東南沿海上來回輾轉,直到金軍收兵北撤。

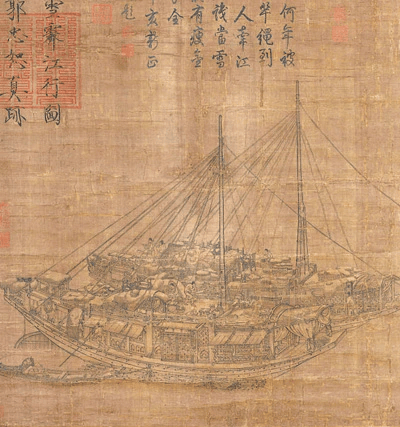

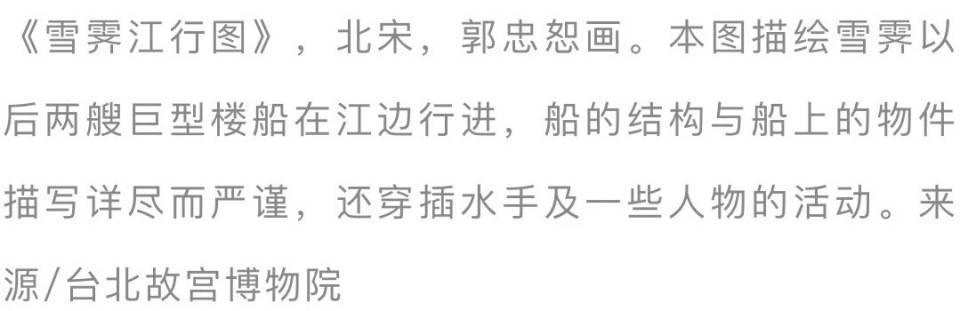

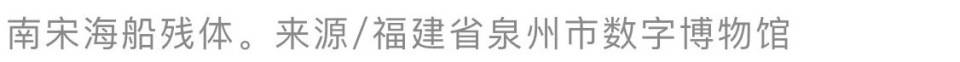

宋高宗逃難過程中,北宋在兩廣與閩中積攢了大量海上船舶家底與強大的水軍作戰經驗,為宋高宗進行海上避難提供了必要保障。金人攻陷明州(浙江寧波)後,金兀朮手下竟然敢於入海追擊宋高宗,「乘勝破定海,以舟師來襲御舟」,所幸「張公裕以大舶擊退之」。 這位張公裕便是宋和州防禦使、樞密院提領海船(近似於水軍司令),其在宋高宗授意之下到浙東尋船,旬月之內就尋覓到了近千艘大小船舶,這讓當時的高宗君臣驚嘆「豈非天邪」,其中包括福建官吏林之平招募的「大舟自閩中至者二百餘艘」,又有廣東轉運使趙億所募之舟,張公裕將之一分為二,部分船舶護送高宗入海,自己則率船隊扈從左右保護王駕,由此形成了一個巨大的「海上行宮」。相較於金軍在長江沿岸劫掠獲得了部分宋人水軍小舟,宋高宗遠航海上的船舶多是從東南浙閩粵等地收集的海上船舶,這些船舶一方面是宋朝原有的海軍艦船,另一方面則是從東南港口地區臨時徵用的大型商船,這些船舶船體通常採用後世的福船型制,船體結構堅固,採用水密隔艙技術,上平如衡,下側如刃,利於破浪前行,是不同於傳統河流運輸的尖底船舶,在海上航行面對風浪具有絕對優勢,也就自然可以輕鬆擊敗金人的平底小船。宋朝長期以來形成的造船能力、技術水平、航海人員等綜合能力,是倚重騎兵優勢的金人根本無法撼動的。

錢糧海貿:東南財富的強大後勤力量

對於在海上長期漂泊的宋高宗君臣而言,強大的船舶軍團或許可以帶來軍事上的心理安慰,但是對於金人「搜山檢海捉趙構」的瘋狂掃蕩而言,南宋海上朝廷必須在擁有制海權的同時,保證足夠的後勤補給來支持萬人以上的「海上行宮」團隊,不然不出幾日便會餓死在海上。

而支撐「海上朝廷」的最大保障就是來自朝廷的東南錢糧。

在宋高宗準備入海時,宋高宗派「戶部員外郎宋輝往秀州(今天浙江嘉興與上海一帶)」,讓他「自海道運錢糧赴行在」。宋高宗的御舟抵達台州章安港口當日,宋輝從秀州華亭縣「運米十萬石,以數大舶轉海訪尋六飛所向,至章安鎮而與御舟遇,百司正闕續食,賴此遂濟」。當時以太湖平原為核心的蘇、常、秀等府州縣在北宋即有「蘇常熟,天下足」的美譽,而金兀朮的軍隊恰好是從南京一路直插臨安府(杭州),戰火此時並未波及太湖平原一帶,從而也就為宋高宗尋求東南糧餉提供了機會。

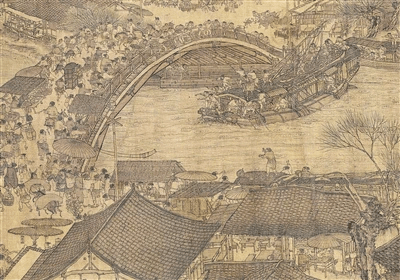

除了太湖平原巨大的糧食資源外,東南一帶繁榮的海上貿易更為窮迫不已的南宋朝廷提供了前朝難以企及的財路。據記載,紹興初年(1130年前後),廣、泉二州市舶司每年進口貿易量不下三五百萬。閩廣兩地市舶司通過抽買獲得的收益相當可觀,為宋高宗的海上行宮提供了大量除糧秣以外的豐富資材。建炎四年(1130)正月,正在台州與溫州一帶漂泊的宋廷命令「福建市舶司悉載所儲金帛、見錢,自海道赴行在」,正是對宋高宗海上朝廷的重要補給。

背海建都:劫後餘生的大宋新篇章

空前絕後的絕海避難之旅,讓南宋的國祚得以延續上百年。而狂飆海上的生死旅途則讓宋高宗堅信,曾經牢固的長江天險不再可靠,只有遼闊的海洋與堅挺的海上力量才能抵禦那些來自白山黑水之間的剽悍女真族人。而如此一來最安全的辦法就是「背海建都」。宋高宗自海上返回越州(浙江紹興)後,因越州方便入海避敵,即有長期駐蹕之意,並在明州(浙江寧波)「集海舟於岸下,是必為避敵之備」,準備「萬一避敵,不過如永嘉(浙江溫州一帶)及閩中耳」。在越州一帶徘徊了大半年後,次年正月,李光批評朝廷「駐蹕會稽,首尾三載」「惴惴焉日為乘桴浮海之計」。在兼顧了方便馬上跑路與大運河漕運便利兩個重大影響因素後,臨安(今天的杭州)也就成為南宋實際都城的首選。直至三十年後金海陵王再度南侵,南宋「中外震恐」,宋高宗又一次「欲航海」,並打算「如敵未退,散百官」,再次入海,最終因虞允文採石水戰獲勝方才作罷。

宋人曾言「建炎南渡,始有防海之說」,嚴峻的陸上軍事形勢為宋朝廷側重海上軍事力量的倚重創造了機遇。中國古代歷史上真正意義的「海軍」正是在南宋高宗時期創設,真正的海防機構與海防制度也是在這一時期集中創設。

紹興二年(1132)五月,宋廷在許浦鎮設沿海制置司,「兼領福建、兩浙、淮東諸路」,同時在福建與廣東兩地設置獨立的海防水軍,其中福建有殿前左翼軍水軍和福建路安撫司巡檢水軍,共有水軍3000人。廣南路的海防水軍被朝廷命名為摧鋒軍,至紹興三十二(1162)年,廣南路瓊、雷、化、欽、廉等州都設置水軍,總人數達兩千人以上。

除了設立正規水軍外,南宋還充分利用長期處在中原王朝管轄邊緣地帶的濱海人群,將其連人帶船納入南宋王朝的海防體系之中,建炎四年(1130)八月,宋廷將「福建、溫、台、明、越、通、泰、蘇、秀等,州有海船民戶及嘗作水手之人」,「權行籍定,五家為保」。紹興三十年(1160),福建路一次「籍募土豪水手,漳、泉、福、興積募到船三百六十隻,水手一萬四千人」,次年又徵調「番船二百五十七隻,分三番起發,盡抵平江府」。大量海上居民成為南宋王朝的機動海上軍事力量,不僅能夠維持宋廷在宋金戰爭中的兵種優勢,更能消弭南宋東南沿海本身的海上寇盜隱患,著實是一石二鳥的良策。

而對於南宋朝廷更為深遠的影響,則是今日為我們所熟悉的海上絲綢之路貿易。儘管自漢代開始我國中央王朝就有與海外交流貿易的記載,但是實際上直到唐朝,海外貿易的經濟意義還限於對海外物品的消費性需求,中國在海上貿易的參與更多是官方的朝貢貿易與單向的外商輸入,甚至對於本國居民出海貿易仍然存在封禁政策,屬於典型的「開而不放」狀態。直至北宋市舶制度時,中央政府才開始將海上貿易作為重要的財政取向,不僅首次確立海外貿易法定稅收(市舶抽解),更在官方層面解除了對國民出海貿易的限制。

宋高宗在經歷海上劫難之時,便依靠福建市舶司的財物進行維繫。所以當南宋君臣從海上登陸回還之後,便高度贊同「國家之利,莫盛於市舶」,市舶貿易是「富國裕民之本」。所以高宗一朝,宋朝廷極其重視對海外貿易的經營與管理。為了強化對市舶司海外貿易的管理,宋高宗親自下令「廣南、福建、兩浙三路市舶條法恐各不同,宜令逐司先次開具來上,當委官詳定」,即對海外貿易進行統一的綜合治理,改變了之前沿海港口各自為政的局面,將其視作國家財政的核心構成部分之一。

除了規範官方機構的法令政策之外,宋高宗還破天荒地推行了極具功利主義導向的「官階獎勵機制」。紹興六年(1136),宋廷規定「諸市舶綱首能招誘舶舟、抽解物貨,累價及五萬貫十萬貫者,補官有差」。大食(阿拉伯)蕃客囉辛販運乳香價值三十萬緡,海商蔡景芳招徠貿易、收息錢九十八萬緡,都被授予「承信郎」。蕃商蒲延秀和蒲晉久因為招攬蕃商貿易有功,被授予「承信郎」一職,後又從承信郎「特與轉五官」,最後補授「忠訓郎」。這些蕃商在獲得巨大經濟利益的同時,又獲得了來自中央王朝認可的官僚身份,從而選擇在廣州與泉州一帶定居生活,並一度影響了中國的政治進程,在宋元之際執掌泉州市舶司大權的蒲壽庚家族就是這一時期來華的回回商人後裔。

在宋廷的各項政策刺激之下,到紹興二十九年(1159)時,閩、浙、廣三路市舶司「歲抽及和買,約可得二百萬緡」,相當於南宋初全國兩稅的現錢上供正賦(即以貨幣形式上繳的兩稅),這在以農業賦稅為主要稅收的古代中國是罕見的,海上貿易帶來的巨量財富與嶄新的商業模式第一次真切地擺在了傳統東方帝國君臣百姓面前。

海洋帶給南宋王朝的,是不同於過往南朝政權的特殊色彩。六朝時代的南朝政權往往以江為天險,奉行守江必守淮的前置藩籬軍事戰略,同時以襄陽一帶為肘腋,遠程聯動川陝,形成多層次全方位的南土守衛體系。然而在這一體系之下,一旦長江天險失守,南朝政權的覆亡便是必然結果。反觀南宋政權則在這一體系之下增加了更為立體的戰爭潛力,即以海洋為最後退路,即使敵軍深入江南腹地也可以守「中樞於海上」,在沒有戰略負擔的基礎上憑藉海上力量在錢塘江、長江與大運河之間形成全範圍海軍作戰,從而有了後來著名的黃天盪大捷與採石大捷,同樣也為順昌大捷後岳飛以荊襄為基礎的壯烈北伐提供了戰略支撐。

這一特殊形勢之下,南宋王朝的國防重心便是保衛皇帝,並在臨安一旦失守的情況下隨時準備轉移有生力量前往海上。在宋高宗趙構避難海上的146年後(1276),元軍水師兵發臨安,南宋朝廷主戰派張世傑「請移三宮入海」「奉益王入海」,再次踏上海上逃亡之路。然而此時的蒙古人已經不再是金兀朮式的孤狼式遠征,而是擁有嫻熟海軍與強大步騎優勢的席捲世界的軍事力量,南宋的海上戰略最終只得以崖山海上的巨浪悲風謝幕。

正是依靠海上力量帶來的經濟實力與軍事優勢,才讓南宋這一個從立國開始就被金人越江平推的偏安政權,在風雨飄搖中維繫了近150年(1127-1276),這是農業帝國向海權時代轉移的一次被動性嘗試,也是農業文明向海洋文明趨近的一次荒誕而又影響深遠的邂逅。儘管南宋王朝最終消失在浪涌之中,但是浙東和福建為代表的東南沿海地區走向海洋的腳步卻被歷史向前推進了一大步,將中國東南沿海與海外世界日益緊密聯繫在一起,為中國東南八百年的繁華興盛的篇章拉開了序幕。

參考文獻:

1.黃純艷:《宋高宗海上避難研究》,《歷史研究》,2024年第5期。

2.李心傳:《建炎以來系年要錄》,上海:上海古籍出版社,2018 年。

3.[元] 脫脫等撰:《宋史》,北京;中華書局,1985年。

4.[清]李銘漢,李於鍇編撰:《續通鑑紀事本末》,蘭州:甘肅人民出版社,2005年

5.[元] 脫脫等撰:《金史》,北京;中華書局,2019年。

(本文系「國家人文歷史」獨家稿件,作者:王凱迪。)