這麼好吃!宋朝人可真會藏啊

宋朝人,在吃上究竟能有多講究?

多年前,徐鯉也曾問過自己類似的問題。作為長居在上海的廣東人,某日,她在《東京夢華錄》中看到「人面子」一詞,頓覺熟悉:「這不就是我自小愛吃的仁面嗎?」仁面,粵語方言「銀棯」,因果核表面有花紋似一張人臉而得名「人面」,果肉生吃酸硬,一般鹽腌曬乾或醬油泡漬做零食。

這個偶然的發現,讓本就愛好宋代器物的徐鯉開始對古人的吃喝有了興致。每每讀到那些令人費解的菜名,她總是忍不住猜測——「大概會是這樣的味道吧?」

(圖/受訪者提供)

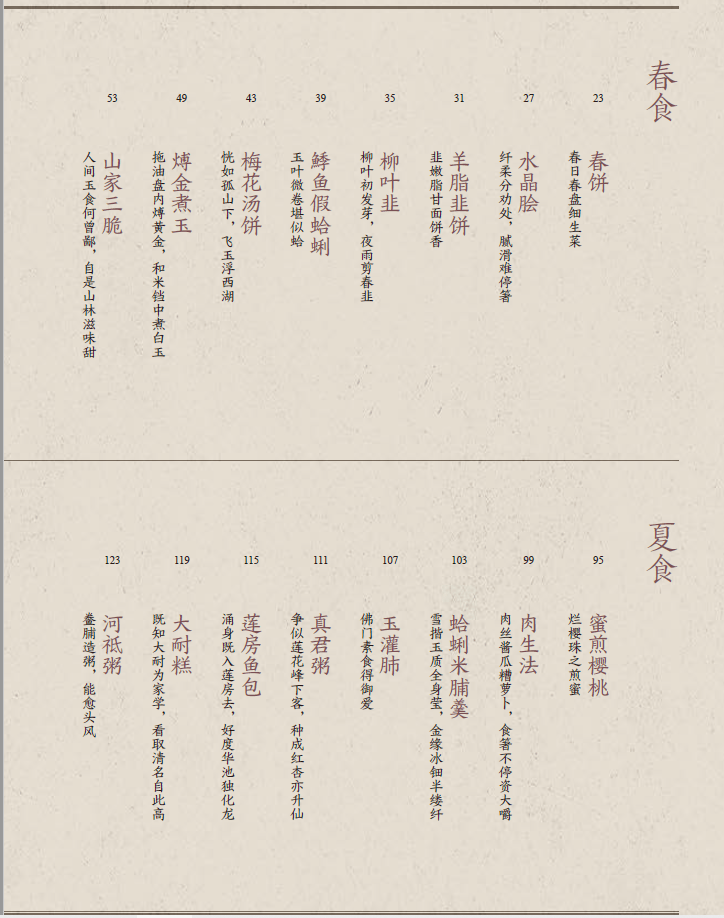

也許是好奇心驅使,也許是對宋人風雅生活的嚮往,徐鯉和同為美術專業畢業的盧冉,以及沉迷料理的好友鄭亞勝一拍即合,三人決定嘗試著復原《東京夢華錄》《武林舊事》《夢粱錄》《都城紀勝》《西湖老人繁勝錄》等宋元典籍文獻中所記載的宋代美食。

近5年時間,三人從搜集資料,到尋找食材,再到不斷試驗調整確認細節,同時剔除「黑暗料理」和太過普通的菜式,最終復刻了76道宋代菜品,並按時令編排完成了《宋宴》一書。

徐鯉記得首次試菜,是一道「鯚魚假蛤蜊」,曾現身於清河郡王張俊奉宴南宋高宗的酒筵中。作為廣州人,在徐鯉的印象中,鱖魚就該是整條清蒸,沒想過還會有別樣吃法。三人花費約兩小時,將鱖魚起肉,批成小片子,入魚蝦湯里燙熟,最後出來只有一小碟,頗有「忙活半天,就為了那麼一口」的勁頭。但試吃那刻,她一下子被觸動了——「小魚片又彈又滑,竟能吃出蛤蜊肉的感覺來。」

(圖/受訪者提供)

由此,徐鯉領悟到,「所有菜式的複製,都是帶著一點試驗性質的實踐」,他們需要「數度調整刀工與調味,最後敲定材料分量和造型」。正因如此,《宋宴》中的每一道菜,都詳述了選料標準與烹煮步驟,

但《宋宴》也並非是一本「純粹的食譜」。因為書里還會提及,每道菜品源自哪位古人的創意、被誰在何種場合享用、隱藏著什麼非說不可的往事。

而對今天的我們而言,如有興致,不如邀三五好友,在自家廚房一展身手,辦一場有聲有色的宋宴,在一餐一飯中感知古代中國的精緻與美好。

(圖/受訪者提供)

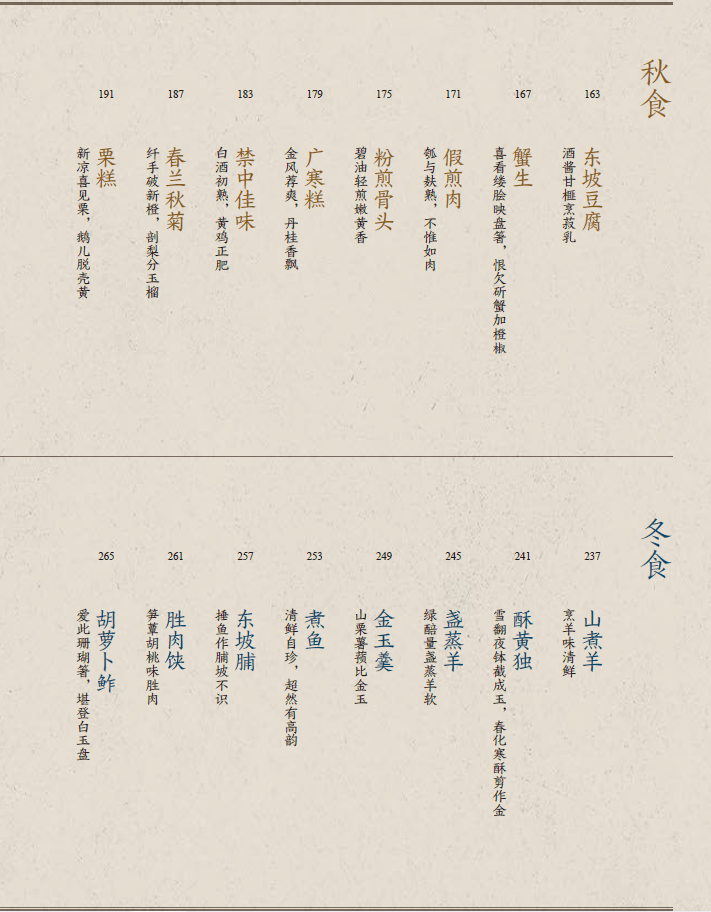

比如,嘗嘗蘇東坡在《老饕賦》中所記錄的,他最鍾愛的那些美味——以蜂蜜煎熬的櫻桃,澆上杏酪的蒸嫩羊,經酒漬半熟的生蛤蜊,或是糟得入味的鮮螃蟹。也可以感受一下,一些早已不流行的菜式。比如「滿山香」版炒油菜,以混合香料(按比例取蒔蘿籽、茴香、生薑、花椒,分別干炒烘香,碾碎合用)調味,吃起來麻辣重口很開胃,既顛覆了蔬菜「清淡」的刻板印象,又給現代人帶來陌生且新鮮的味覺體驗。

和宋人一起下廚房,用舌尖感受歷史,應當不失為一件好玩的事兒。

以下,為《新周刊》與徐鯉的對話,講述他們發掘還原宋代美味的背後故事,以及在她看來,普通人可以如何親自上手,操辦一席宋宴。

(圖/受訪者提供)

宋朝飲食,

已經具有現代烹飪之態

《新周刊》:在發掘、還原宋宴的過程中,在你看來,宋朝飲食和其他朝代飲食相比,有什麼獨特之處?

徐鯉:宋朝之前的食譜資料不多,較詳細的是公元6世紀中的農書《齊民要術》,收錄了大約一百道菜肴,反映了當時山東地區的飲食風俗。其中部分菜肴的烹飪手法較為古老,今天已不太使用,菜品樣式也較為有限。而在宋朝之後的元、明,尤其是清朝,食譜數量極為驚人,且式樣豐富多元,令人不禁慨嘆,某些菜肴甚至比今天的還要精緻。

(圖/受訪者提供)

在我看來,宋朝飲食既熟悉,又具有一些陌生感。這個朝代是中國歷史上烹飪技術、食材、人文精神的一個分水嶺,人們在解決如何吃飽的問題上面爆發出了十足的智慧,也為後世中國菜的烹飪方式打下了基本盤。

可以說,宋朝飲食已經具有現代烹飪之態,其烹飪手法跟今天差異不大,都是蒸炒煮炸蒸煎燉拌——人們將鮮魚入鍋里蒸熟,拿雞絲與菜絲合炒為咸什,以蝦肉和面擀制鮮美的湯麵,把排骨掛糊後油煎得外焦里嫩,今天看來也絲毫不覺簡陋。調料也是我們熟悉的那些,如油、鹽、醬、醋、糖、酒。

人們認為芝麻油品質最好,常用以大豆或麵粉發酵而成的稠質醬,亦生產液體醬油,當時的砂糖並非呈潔白沙粒狀,而是褐色糊狀紅糖。至於香料,多用花椒、胡椒、茴香、生薑、蔥和蒜等,以便使菜肴呈現出鹹味、咸酸、甜酸、酸辣等可口的復合味型。我還想提一下,今天常見的番茄、辣椒、土豆、番薯、玉米和花生,在宋朝時尚未引進,所以人們不會吃到番茄炒蛋、辣椒炒肉這些菜。

《新周刊》:書中菜品按季節分類,通過考據,宋人的飲食受季節影響大嗎?書里也提到「不時不食」,宋人是否嚴格遵守這樣的飲食方式?為什麼會如此?

徐鯉:古人所謂「不時不食」,具有多重含義——按時進食,順時節調整飲食內容以便符合養生需求,食用順應自然的物產,等等。而今天我們對這個詞的理解通常是,要用按季節自然生長的食材,而非反季節的那些,注重的是食材本該達到的品質。

我認為,宋人的飲食受季節影響很大,不過,他們遵守「不時不食」的原因與後世的拔高有很大的不同,更像一種社會現實。什麼季節吃什麼,對宋人來說是特別自然的事情,想要吃「非時」食材反而不容易辦到。儘管那時候也有小規模的反季節種植,但並不普遍。比如說他們會在地窖里培植韭黃、黃芽白,使得在寒冬里也能吃上鮮美的蔬菜,只是此物產量極小又賣得很貴。

(圖/受訪者提供)

而在當下,食品工業與運輸都十分發達,有的蔬菜幾乎一年四季都能享用。一來,大棚種植方便控溫,減少氣溫對於植物生長的影響,延長全年種植時間;二來,假如北方正處酷寒,也會將新鮮蔬果從溫暖的南方運至當地市場,如此大大淡化了物產的季節性。所以我們對「不時不食」的感知力較弱。

但有一點無法忽視,時令性確實會影響蔬菜的品質。當令的筍莖鮮香,枸杞頭和菊花腦都很幼嫩,蘆蒿生脆,韭菜香濃,即便其他季節也能吃到,然而在春天還是能感受到加倍的鮮爽。肉類也具有時令性。春汛的刀魚、河魨之鮮,非其他時節可比;入夏的蛤蜊貝肉飽滿,入口爆漿;綿羊在秋季上了膘,肉更肥嫩;農曆九、十月份的大閘蟹脂膏油潤,脹滿了殼。這正是我們在編輯《宋宴》一書時,根據四季來劃分菜品的核心原因。

(圖/受訪者提供)

如果不是親手仿製,

你永遠不會發現宋人的小心思

《新周刊》:在書中提到了尋找食材的故事,比如紅絲餺飥、素蒸鴨等,還有哪些令你印象深刻的尋找食材、確認細節,或者前後修訂的故事,可以和我們分享?

徐鯉:先來談「紅絲餺飥」。這道麵條的特別之處在於,使用搗爛的鮮蝦代替清水和面,然後做成手擀切面。試菜的時候,我們買來了蝦殼通透的小河蝦如法操作,技巧並不難,但煮好後發現,麵條只有很淡的紅色,不對比幾乎看不出來,總之無法體現「紅絲」的意思。我在想,哪裡出問題了呢?原來那種蝦是小白蝦,體內色素細胞較少。於是,我們又找來蝦殼深青的青蝦,才成功復原。

(圖/受訪者提供)

「春蘭秋菊」也令我印象深刻。這是用玉榴籽、梨和橙子加料拌制的「水果沙拉」,南宋杭州人會在重陽節那天食用此品。起初,我以為「玉榴」是指大粒的粉色石榴,於是就用這種石榴製作並完成試菜及拍攝。

大半年後才查到,「玉榴」是「一種籽大而白的石榴」這條資料,我意識到沒用對食材,但當時石榴已過季,只好等它上市再來修正。當我將白石榴籽、雪梨丁和橙子丁塊拌在一起,就豁然開朗了—— 白石榴籽和雪梨的果肉都是白色系,近蘭花之色,橙肉金黃,近菊花之色,這大概就是其命名「春蘭秋菊」的內在邏輯。話說回來,如果單通過文字描述而不是動手仿製,我大概永遠不會發現宋人的小心思吧。

去年春天,我著手修訂初版《宋宴》,為再版做準備。由於宋朝食譜比較簡短,一般就用幾句話概括關鍵性的步驟,往往出現操作細節含糊不清、某些烹飪步驟被遺漏的狀況,若解讀有誤,不但菜品重塑出現偏差,甚至會導致整個烹調走向完全不同。我發現之前對「玉蟬羮」這道菜的復原就不夠準確,於是決定進行訂正。

簡單來說,玉蟬羮的做法是先將大魚的凈肉批成薄片,粘裹豆粉,然後「打開如紙薄」。一開始,我誤以為「打」,是指將魚片張開、分開,結果成菜不過是一碗普通的魚片羹,未能體現出薄如蟬翼的「玉蟬」之意。為此我到處查找資料。

我發現今天在浙江某些沿海城市,人們會從鮮海魚上刮下凈肉泥,再撒上番薯澱粉,拿木槌慢慢敲打為一張大薄餅,再經過烙熟、晾乾,然後切成麵條,這種做法稱為「敲魚面」。

這打開了我的思路,玉蟬羮的「打」字之意,應為「搥打」——通過裹澱粉和輕輕捶打,從而使魚片延展開來,變大變薄,才會呈現如紙薄的略透狀態。這很令人興奮,我認為離真相更近了,儘管需要推翻之前認真工作的成果。

(圖/受訪者提供)

拔霞供、雪霞羹、沆瀣漿,

究竟都是什麼?

新周刊:提到宋宴,我們常會想到和蘇東坡等文人相關的美食。宋朝的書畫成風,文化氛圍濃厚。在你看來,文人菜是否宋朝飲食的一大特色?其特點是什麼?

徐鯉:其實文人菜也不是宋朝獨有,歷代文人或多或少會參與到飲食設計中,只不過缺乏記載,難免湮沒在歷史長河中。所幸,南宋人林洪留下來一本《山家清供》,這本書收集了江南文士圈子裡的清雅菜,讓我們得以了解當時文人菜的特色。我認為,文人善於在日常生活中製造詩意,也很懂得如何讓食物變得與眾不同。這些菜品不但滋味清雅,菜名也有富有詩趣,讓人迷醉。

首先來說菜名。你能猜到撥霞供、雪霞羮、沆瀣漿是什麼嗎?它們分別是——兔肉火鍋(將涮肉片這個動作形容為撥緋霞)、芙蓉花煮豆腐(白豆腐塊,襯托緋紫的花瓣,猶如雪霽泛起晚霞),以及用甘蔗和蘿蔔煮的甜湯(「沆瀣」,原意為純凈的朝露)。

(圖/受訪者提供)

在我看來,文人以語言的魅力賦予了尋常菜肴以詩意。這種例子很多,林洪還將從竹林里挖取竹筍,再就地掃聚林中枯竹葉來煨烤鮮筍的做法,戲稱為「傍林鮮」。

而類似青團的米粉糰子,因使用鮮橘葉為配料而散發著橘香,使林洪聯想到置身於洞庭湖畔的橘林中,故得名「洞庭飠壹」。

其製作亦頗見巧思。比如「梅花湯餅」,在福建泉州紫帽山上隱居的某位文人,就曾用它招待賓客。做這款梅花形湯麵片,先取白梅和檀香泡水,用泡出的香湯來和面。將麵糰擀成餛飩皮厚薄,然後拿五瓣形鐵模子印取花片,煮熟,澆雞湯為湯底,每碗有二百餘花片,可使賓客「一食亦不忘梅」也。我認為,這份食譜生動展示了宋朝文人所秉持的詩意飲食理念,平平無奇的湯麵片,只需稍加改造,就變身蘊含白梅風韻的「梅花湯餅」。特別有意境。

文人對花情有獨鍾。在《山家清供》中記載了多種花饌。有用芙蓉花煮的雪霞羮,用梅花製造的蜜漬梅花、梅粥和湯綻梅,菊花瓣燜的金飯,又采荼蘼花瓣煮粥,以桂花蒸廣寒糕,用牡丹花瓣拌生菜吃,並將牡丹花瓣掛麵糊後油炸。《曲洧舊聞》還提到一場在春季舉行的花卉酒宴——「飛英會」。

當花架上的荼蘼開得正盛,蜀公就在架下擺設美酒佳肴,邀客飲宴。由於荼蘼的花形繁麗,花瓣較多,容易落瓣,眾人約定,當花瓣落在誰杯中,誰就得罰酒一大盞。怎料一陣細風吹過,花瓣便紛紛飛舞,散落得到處都是。在場所有人的盞中都有飛英,不得不同時認罰,因此無人不醉,大盡酒興。

新周刊:平日是否也會仿照宋人飲食的做法做家常菜或宴請朋友?對於普通大眾而言,如果我們想以一席別具特色的宋宴宴請親友,你覺得需要如何準備、籌劃以及實現?有什麼需要特別注意的地方嗎?

徐鯉:慚愧,還沒有給朋友準備一桌宋宴,雖然我們的本意就是讓大家親手做起來,與親友分享。

如果想要操辦一席宋宴,可以先列一份合乎季節的菜單,選定喜歡的冷盤、熱葷、羹湯、點心、蜜煎和飲品等,並提前試製。《宋宴》書中的菜肴都不難做,只是其中某些會比較花時間而已。但是,上來就做一席,可能對於讀者來說壓力太大,效果也許泛泛。

我認為,不妨設定一個小主題,只邀請三四位朋友前來,舉辦一場較為輕鬆而又沉浸式的家宴,只需要品嘗兩三道宋菜,再搭配其他現代菜品,聊聊宋時風雅。

比如說,春季作「嘗鮮宴」。可將鮮筍烹為「煿金煮玉」,拿菊花腦煎成「菊苗煎」,或用筍蕨魚蝦制為「山海兜」,以小蕈、筍與枸杞頭拌作「山家三脆」,這些都是清馨素雅的小菜。可以先給客人展示食材,再即席烹調,一道上來,品嘗完畢,再做下一道,以便充分享受每一道菜的滋味與話題。

如果家裡有一兩盆牡丹,那麼當牡丹花開時,不妨邀請朋友前來賞花,並享用一道用此花製作的「酥炸牡丹花片」,搭配幾道茶食,一壺好茶,度過美妙的下午茶時光。

夏季可舉辦「清暑宴」。可準備「翠縷冷淘」涼麵、酸香開胃的「肉生法」,冰鎮解暑的飲料「縮脾飲」;又或者端上蓮房魚包,再準備幾枝荷葉,與朋友一試「碧筒飲」。碧筒飲是文人流行一時的夏日勸酒法:用一片連柄大荷葉充當酒杯,往荷葉中心倒入米酒,拿簪子尖刺破荷葉的蒂心,打通葉面與長柄之間的孔洞,飲客從類似於吸管的荷柄末端,吸飲葉中酒水,不盡不休。

(圖/受訪者提供)

待到螃蟹上市,便圍繞「蟹釀橙」來設計一桌宴席。建議搭配幾道平日拿手的螃蟹菜肴,擺設菊花營造「持螯賞菊」之氛圍,再準備一壇黃酒並溫熱進飲。

(本文部分資料,參考《宋宴》徐鯉、鄭亞勝、盧冉著)

(圖/受訪者提供)

作者N I N I

排版 張心睿

運營 李靖越

監製羅 嶼

編輯宋 爽