胃腸科擠滿情緒病人

本文經授權轉載自

真實故事計劃

(ID:zhenshigushijihua1)

作者:謝高苗

情緒器官

出現腸胃病症狀,剛好是林歷工作狀態變得糟糕後。

2023年中,林歷在公司的項目被停,感受到危機的項目成員開始思考後路。作為項目負責人,林歷一邊安撫同事,一邊要趕緊想辦法重新啟動項目。內外的壓力一起湧來,首先變壞的是他的睡眠。有時候他躺在床上想事情到三四點睡不著,翻來覆去,床單被身體給卷得皺皺巴巴。

很快,他的腸胃開始感到不適,腹內在飯後會有一些疼痛,咕嘟亂叫。在此前,林歷是一個喜歡吃的人,口腹之慾旺盛,靠的就是一個好腸胃。出現腸胃症狀之初,林歷覺得可能是吃的東西不合適、不幹凈,並沒有太在意。當時新聞報道幽靈廚房做外賣的事情,他趕忙把外賣戒了。

漸漸地,連飯搭子同事都開始提醒他注意腸胃,同事們發現林歷每次吃飯後就會立即跑廁所。這一發現讓林歷對吃的東西更加留心,他會注意觀察自己吃哪些餐館不會拉肚子,以做甄別。於是,公司附近林歷能吃的餐館越來越少,可每天拉肚子的次數卻越來越多。

項目重啟艱難,組內的員工已聽不進他的勸留,漸漸有人離職。林歷所在的項目一直是公司的核心收入來源。驟然遇挫,36歲的林歷感覺自己的世界在一點點下沉。項目空轉了一個多月,虧損額是一個駭人的數字。有同事離職說,希望能減輕項目的負擔。這更加深了林歷的心理負疚。

(圖/《我要逆風去》)

不吃辣,戒掉冰美式,禁絕了一切生冷的飲食,林歷感到自己的腸胃正越發脆弱。現實中,林歷的項目和工作也處於即將崩解的邊緣。團隊逐漸在解體,項目重啟無望後,幾個參與方動了撤資的想法,目的是及時止損。為此,參與方還安排了一頓宴席請林歷吃飯,席間輪番逼迫林歷,要拿錢走人。

參與方要錢是因為他們擔心影響到自身利益。林歷深切懂得參與方的考慮,只是沒想到,在他還在猶豫時,參與方中的一家公司一連送來三封催款函,限期給錢,否則就要把公司和他告上法庭。

那段時間,林歷的腸胃幾乎崩了,有時一天要跑廁所八九次。有時上完廁所,他整個人都脫水了。林歷有些絕望地感到,不僅是工作可能沒救了,自己身體已然垮掉了。感到病情嚴峻,林歷在家人催促和自己的恐懼心理中開始就醫。從一家三甲醫院的腸道門診開始,林歷的看診經歷長達一年,輾轉多家醫院,直到2024年七八月,醫生在做了許多排除法後,推斷林歷患上了腸應激綜合徵。

「這個病受情緒影響比較大。」主治醫生告訴林歷,他的腸胃病或許跟他的壓力和焦慮有關,建議他調整身心,在這個基礎上按時吃藥。在北京各大醫院消化科和腸道門診奔走的這一年,林歷想過所有可能,甚至包括癌症,唯獨沒有考慮過腸胃不適的源頭可能在於心理。

(圖/《超脫》)

臨近大學畢業時,李思倫也開始感覺到胃痛。他去醫院開了殺菌的藥,服藥到第三周時,腸胃問題卻開始加重,每天控制不住地腹瀉,一天跑許多次廁所,晚上失眠,白天也沒有精神。為了應對畢業季寫論文、找工作的種種需要,他不得不喝大量咖啡強行提振精神。和林歷一樣,李思倫最初也覺得自己應該得了腸胃病,是個小問題,「兩三個月就能治好。」

沒想到,一病就是7年。在輾轉求醫的過程中,李思倫被醫生確診「腸應激綜合徵」。腸應激綜合徵(Irritable Bowel Syndrome,IBS),又稱大腸激躁症,是一種功能障礙性綜合徵,特點是在沒有器質性病變的情況下,出現腹痛或腹部不適、排便異常的症狀,分為便秘型、腹瀉型、混合型(便秘和腹瀉交替出現)和不定型四種類型。導致這種綜合徵的原因至今未有定論,但除了遺傳和生理因素外,國際上已對它的一種顯著病因有了共識:與精神心理因素高度相關。

李思倫最初以為自己是吃錯了藥,因為抗生素濫用引發腸胃病。隨著對腸應激綜合徵的深入了解,他發現疾病與自己的長期生活習慣、心理傾向和性格都相關。李思倫相對周圍人,是偏「內向敏感、易焦慮」的類型。生活中出現壓力事件時,他常做不好的夢,夢中的自己被人追殺,一路逃亡。他會在噩夢中冒著大汗驟然驚醒。

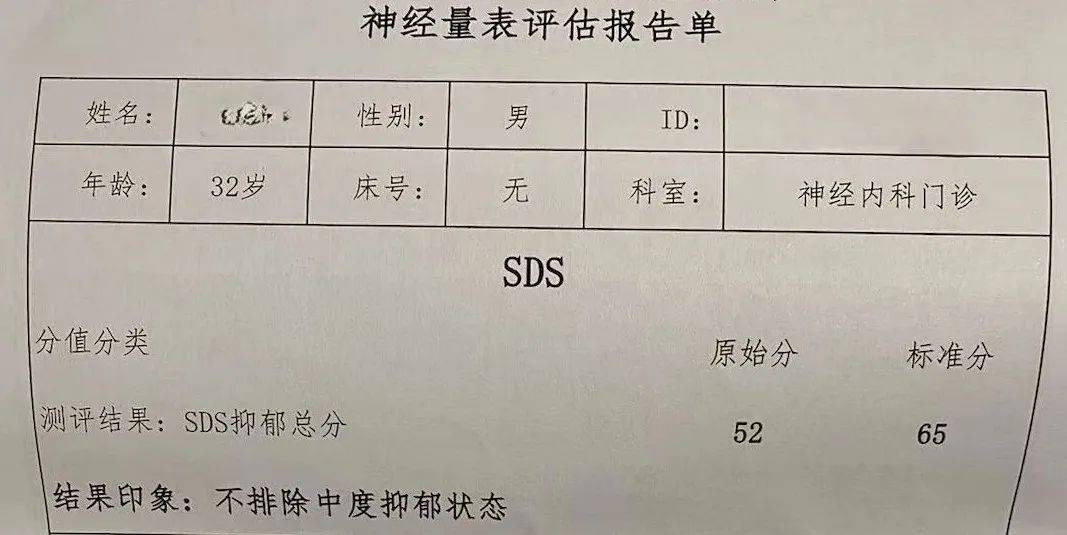

在與腸應激綜合徵鬥爭七年後,32歲的李思倫終於敲響神經內科門診的門,確診了中度抑鬱與焦慮。醫生為他開了兩款常見的抗焦慮與抑鬱的藥物。讓李思倫沒想到的是,效果立竿見影。吃藥後的兩三天,困擾他多年的腹瀉症狀消失了。在廣州中山醫院的臨床心理科,他再次填寫了幾百道題目的量表,被醫生告知,自己的腸應激綜合徵主要就是由焦慮引起的,「你應該早點來看(精神科)。」

李思倫去看精神科。(圖/受訪者提供)

近年來,科學界開始逐漸關注人類胃腸與大腦神經系統的交互影響。從2004年日本科學家須藤信之和千田洋一的一項小鼠研究開始,科學界關注到腸道菌群在焦慮症、抑鬱症中的潛在作用,逐步提出腸—腦軸(gut–brain axis)的概念:這是大腦和腸消化道兩個器官間的溝通系統,腸道菌群等生物化學信號可以在系統中傳遞,使得大腦感知的壓力傳導到腸胃,讓腸胃成為情緒的「晴雨表」。

人們開始逐漸意識到,腸胃是人體的「第二大腦」,不僅與消化相關,還是一個情緒器官。

「果然,腸胃病的盡頭是精神科。」李思倫在社交媒體上分享自己這段漫長的彎路,科普關於腸易激綜合徵的知識。他組建了3個病友交流群,至今已聚集超過1200位有同樣經歷的人。他在社群中發布問卷,數據統計顯示,患者大多是24~30歲、30歲~40歲的中青年,其次是12~18歲青少年。在病因上,「出於學業與工作壓力的焦慮抑鬱」是最大致病因子。

求醫的迷途

拿著厚厚一疊化驗單,林歷又回到了他第一家就診的三甲醫院腸道門診,終於得到腸易激綜合徵的確診。得到這個答案,他兜兜轉轉了一年。

第一次去就診,擔心自己患上癌症的林歷要求儘量仔細地多檢查一些。可各項指標都十分正常。一位看上去頗有經驗的醫生跟林歷說,你的身體沒問題。林歷知道醫生說這話是想打發他走,可對拉肚子的恐懼,讓他求著醫生再看看,儘量多開點藥。

醫生安慰他別緊張,「最多就是腸道菌群紊亂,都算不上病。」於是,醫生給林歷開了一大包益生菌。一個療程吃完,症狀沒見好轉,反倒隨著林歷工作危機的加深更嚴重了。第二次就醫,同一個門診的其他醫生給林歷開了增強腸胃動力的藥品和更為珍貴的三聯活菌,這種活菌需要放在冰箱裡保鮮。仍不見療效,林歷再換一家醫院看診,開的藥還是胃腸動力和益生菌。

林歷桌上堆積的藥物。(圖/受訪者提供)

總是找不到病由使他變得沮喪。他很多次想到自己可能是癌症。為了排查,血檢過的林歷還特地去做了十二指腸檢測。以前體檢,他都會特地跳過這個環節。

病症最嚴重那段時間,林歷已經不願吃藥。他開始求助於偏方,通過老家親戚的介紹,父母給他寄來藥品:一些曬乾的桑葉。父母說,這是老中醫調配的秘方,因為「這種桑葉蠶吃了之後,會吐出很漂亮的絲」,對腸胃有好處。

收到桑葉後,林歷每天喝桑葉泡水,感覺噁心又怪異。干桑葉泡水後呈現出淡醬色,喝下去時,有一種帶著灰塵的干抹布重新過水後的味道。

有一天,頻繁腹瀉後筋疲力盡的林歷站在樓道的窗口透氣,他突然就想從二十多樓跳下去。腦際冒出的這個想法,嚇了他一跳。他一直是那種積極樂觀的人。然而眼下工作遭遇衝擊,腸胃病又剝奪了他吃飯的樂趣,日常生活也被不停的跑廁所切割成碎片。林歷突然覺得「生活一點意思都沒有了」。他感覺自己的腸胃像一個永遠哄不好的嬰孩,每日哭鬧,將他的日常逐漸剝奪殆盡。

疾病如同命運一樣難以捉摸。林歷感覺自己和腸胃開啟了一場漫長而艱難的對話,每一次嘗試,他都在問它們,「我們這樣做會好一點嗎?」令人絕望的是,答案永遠只有一句,「不會。」

缺乏器質性病變,導致目前腸易激綜合徵沒有專門的檢測方法,醫生只能通過排除性診斷的方式進行確診,患者往往輾轉奔波在多個科室才能逐步逼近結果,轉向關注精神與心理健康。求醫的迷途,幾乎成了每個病友的必經之路。

在深圳、上海各大消化科求醫無果後,修習心理學與數據科學、崇尚西式教育的李思倫,第一次開始考慮試試中醫。在深圳一家公立中醫院的針灸推拿科,一位中年男醫生在把了脈、看過他的舌頭後,給他做針灸。

(圖/《請回答1988》)

治療時,他的頭部、腹部、手和腳都扎滿針頭。當晚,李思倫就感覺自己的胃腸恢復了運作,「能感覺到腸道的蠕動,之前食物在腸道塞著的那種腹脹感很快就沒有了。」此後一段時間,他開始隔天進行一次針灸,搭配刮痧、拔罐。

那段時間,李思倫好像第一次看到康復的希望。每次扎完針後的前三天,他都能感覺到自己擁有了健康的困意,不再像往常一樣失眠,吃中藥一周後,他開始感覺到食慾的振奮,對於飯菜和水果的香味變得敏感。

有段時間,他迷失在各類中醫術語中。刮痧的護士時常一邊刮一邊對他說,「濕氣重成這樣,你怎麼睡得著?」醫生向他解釋針灸的原理,「這是氣血開始通了。」他開始琢磨「氣」是什麼,「血我知道,氣是啥?真的有空氣在我身里流竄?」中醫的療效維持了幾個月,到了冬天,李思倫的失眠和腹瀉再度出現。

2023年,美國加州大學的胃腸病學家埃默倫·邁耶發現,一些治療腸道疾病的藥物也能改善抑鬱症,在進一步研究中,科學家們發現,腸道不僅能體現情緒,也能反過來影響大腦,產生情緒。長期的腸胃問題也可能成為抑鬱與焦慮等情緒病的根源。

(圖/《假如貓從世界上消失》)

情緒誘發腸胃問題,腸胃問題又進一步惡化情緒。長期找不到病因也無法得到有效治療後,有人會走入身心狀態的惡性循環。

在病情拖沓了半年後,林歷在醫生朋友的建議下決定去做腸胃鏡檢查。朋友跟他說,血檢和糞檢只能判斷腸胃有沒有明顯的病變,而腸胃鏡檢查可以直接看清楚腸胃的狀態。

為了能把病看清楚一點,林歷聽從建議選擇了半麻腸鏡。過程中,他清楚感覺到機器手臂從身體的入口逐步伸進腸道,像一根觸手不斷攪動。氣體從「觸手」中噴出,林歷感覺到自己腸道的褶皺被用力撐開。走出醫院後,林歷感覺自己痛苦得站都站不起來。

檢驗結果出來了,醫生拿著報告告訴他,「你的腸道特別平滑,沒有潰瘍,什麼問題都沒有。」林歷感覺自己徹底崩潰了。

情緒的療救

和林歷一樣,很長時間裡,李思倫都覺得自己得的是腸胃疾病而非精神疾病。他畢業於某知名高校的心理學專業。「抑鬱症啥樣的,我應該知道啊,我不能是抑鬱症吧?」抱著這樣的想法,他一直沒有去看精神科。

2023年11月,在持續胃脹、便秘、反流、嘔吐、胃痛半年後,31歲的自由職業者羅西,終於在北京友誼醫院的消化內科得到了轉精神科的建議。在北醫六院,她確診了重度焦慮和中度抑鬱。和李思倫一樣,也是在服用精神科藥物的第三天,羅西就擁有了一個健康的腸胃,鮮少再反覆。

(圖/《一升的眼淚》)

在醫院講述這些年發生的事情時,羅西才發現自己忽視了大量以往習焉不察的身體與情緒反應。

她回想起自己三年前在公司擔任組長,上台彙報工作時,會手抖、面紅、出汗。她需要深呼吸一口再用手指掐自己大腿,才能鎮定下來。如果第二天有事要做,她頭一天晚上會睡不著覺,躺在床上,能聽見自己震耳欲聾的心跳聲。回想起來,這些都是焦慮症軀體化的症狀。

羅西意識到,軀體的反應源於自己長期對情緒的忽視與壓抑。胃腸並不是第一個發出信號的器官。內心的壓力像一壺不斷逼近臨界的沸水,先從淚水、顫抖、心跳等微小的變化中溢出蒸汽,壺蓋跳動發出最初的信號。在持續的忽視中,最終漫溢而出,帶來更多器官的崩壞。

了解到腸胃的反應與心理健康相關後,許多人都經歷了一場回憶的倒帶。當過往的自己站在現在的自己面前,有人第一次認真將目光放在自己身上,看見自己的成長和每天的日常。

林歷出生在西部的小地方,靠念書一步步走到了大城市。回首自己過往的生涯,他覺得自己潛意識形成了一種觀念,「重要的是事情,而不是我。」生活錘鍊中,他成長為了一個扛得住壓力的人,相信努力可以解決很多問題。

(圖/《墊底辣妹》)

突襲而來的腸胃病以及漫長的診療,讓他開始感覺到不可控。身體和外部世界一齊下墜時,他感到個人的努力也會觸抵邊界。當現實的困境無法通過努力遏制,精神會被擠壓,情緒的洪水也會從身體中決堤。

有時,他想著喜歡的文學人物,感覺自己的自我意識被他者的故事所淹沒,好像變成一片放置在沙灘上的貝殼,任由潮水沖刷,不再沾染現實的泥沙,被浪濤放逐向開闊的海面。

到今年7月,停頓的項目重新啟動,參與方也逐步撤出。壓在林歷身上的石頭一顆顆挪動,項目的業務滾動起來,工作也逐漸忙碌起來。林歷發現,儘管自己還沒有去看精神科,腸胃的症狀已經消失了。

*應講述者要求,文中人物信息有模糊

真實故事計劃(ID:zhenshigushi1)每天講述一個從生命里拿出來的故事。