「禁止入內」車諾比核電站(第三部分)事故部分

我們回顧了電站的建設過程,了解了它的結構。現在我們要討論對整個人類命運產生重大影響的事件——事故本身。

事故發生在1986年4月26日凌晨1:23。

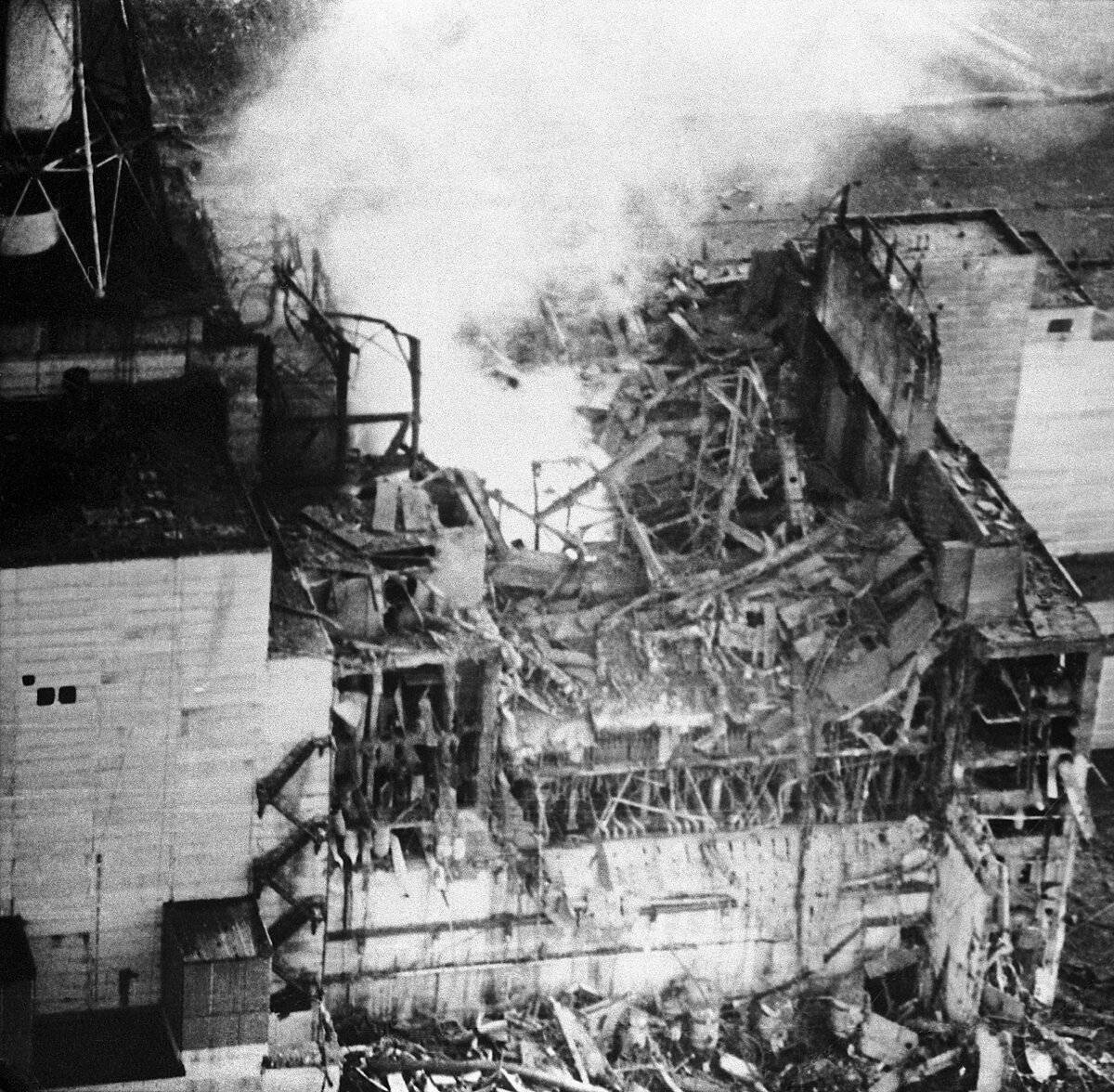

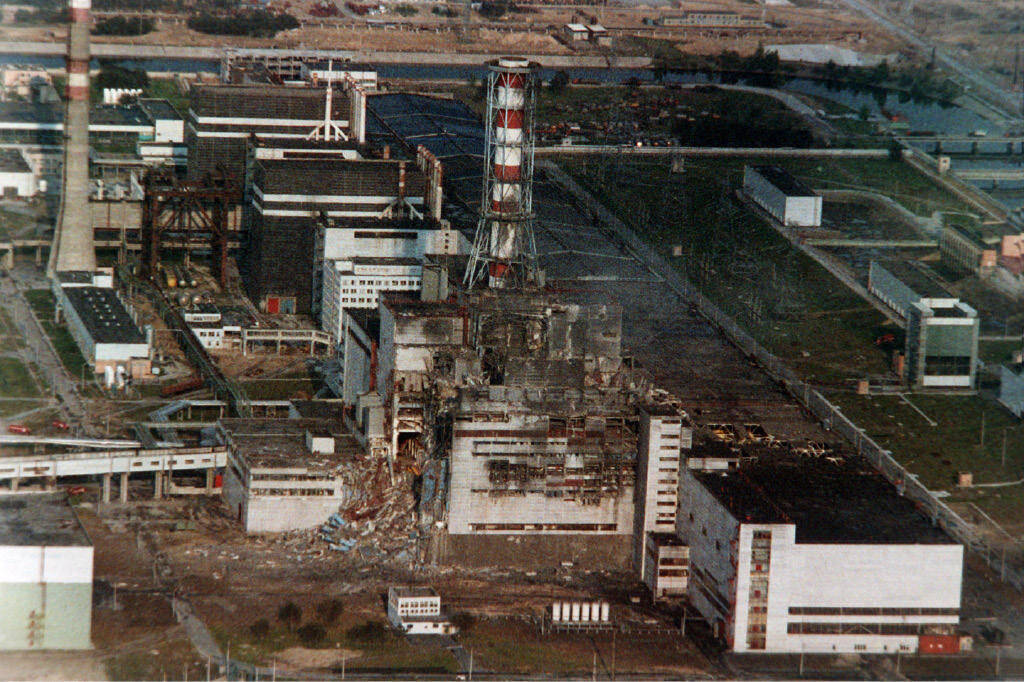

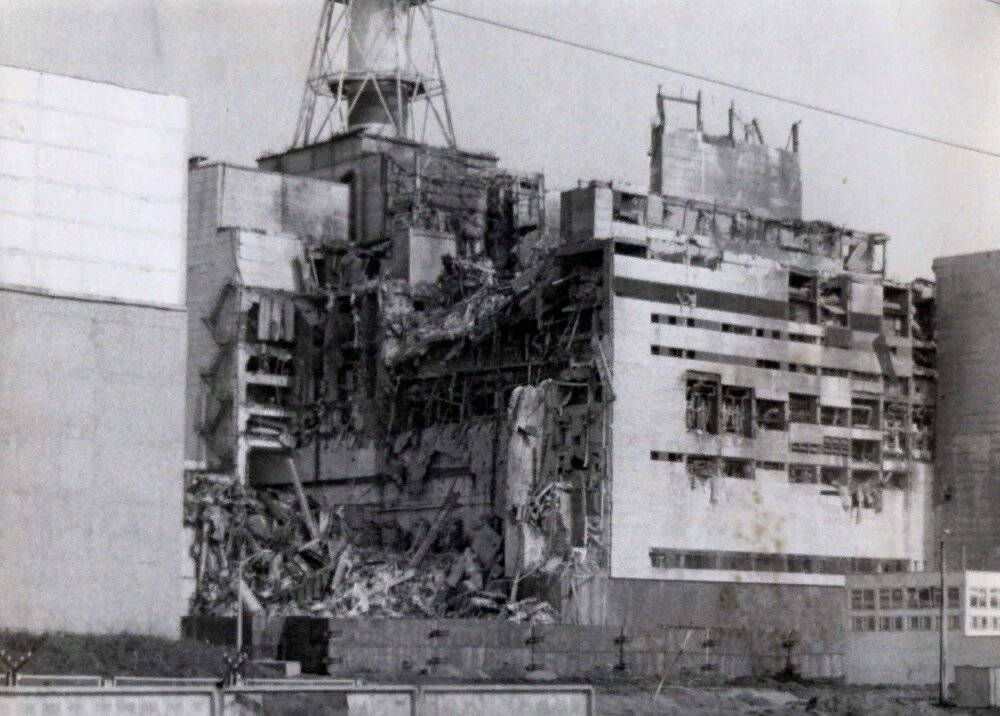

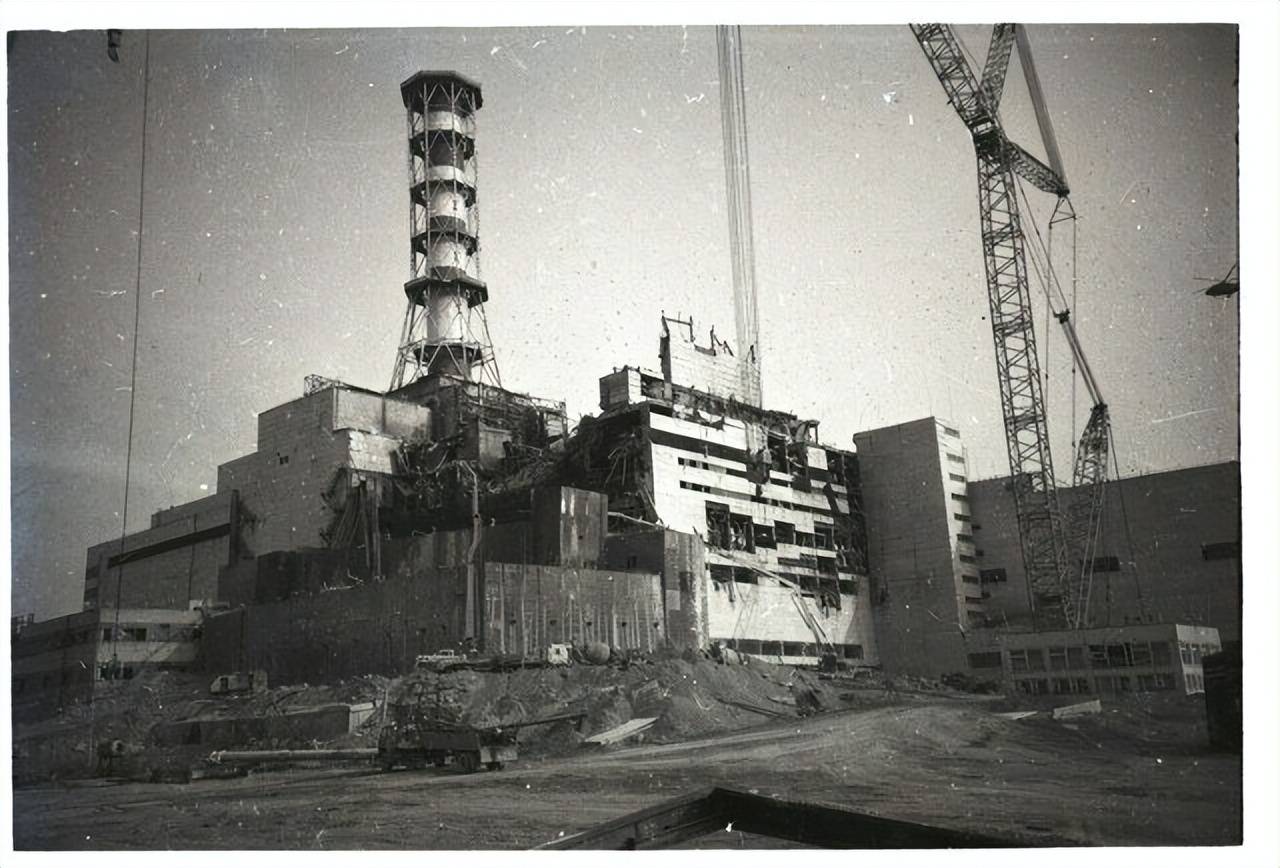

在最早的照片中,還能看到從4號機組內部冒出的煙霧或蒸汽。

在4號機組爆炸時,一名主循環泵操作員瓦列里·霍德姆丘克當場死亡(遺體未找到)。

另一名調試單位員工弗拉基米爾·沙申諾克因脊柱骨折和大面積燒傷,於當天早上6:00在普里皮亞季的第126號醫療站去世。

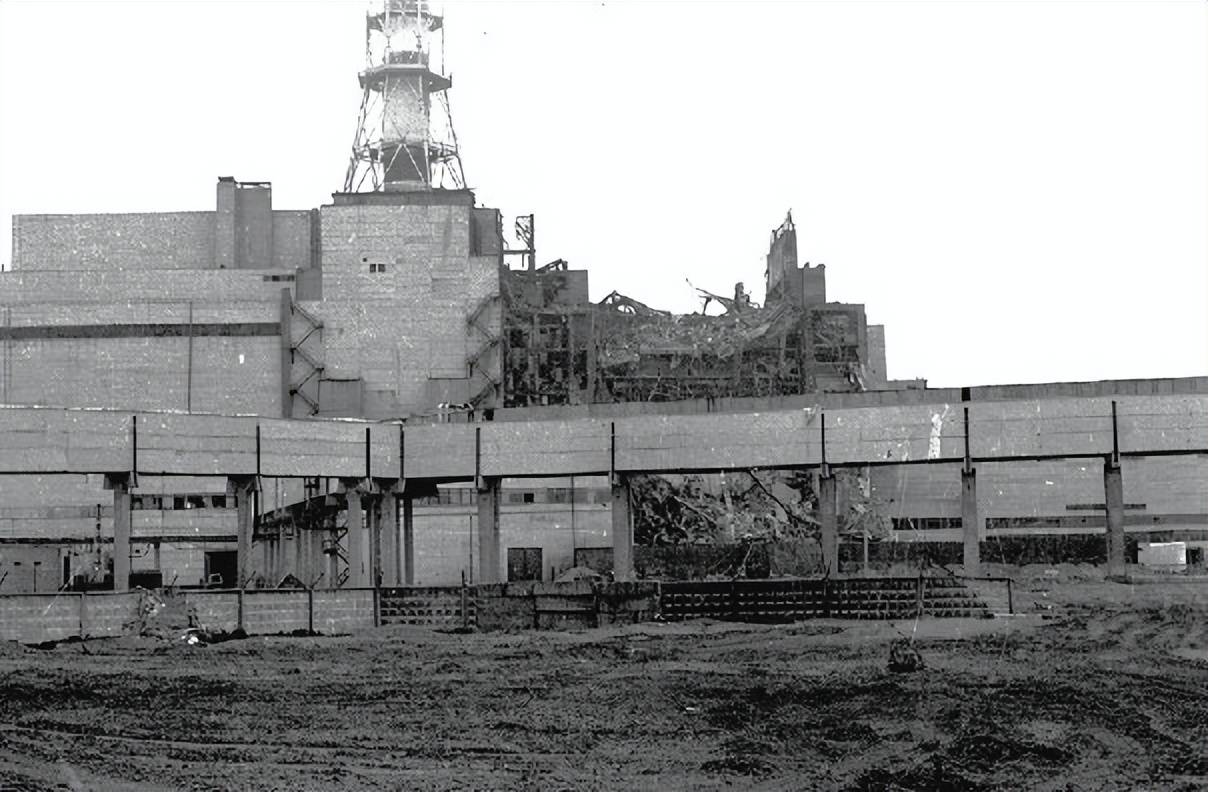

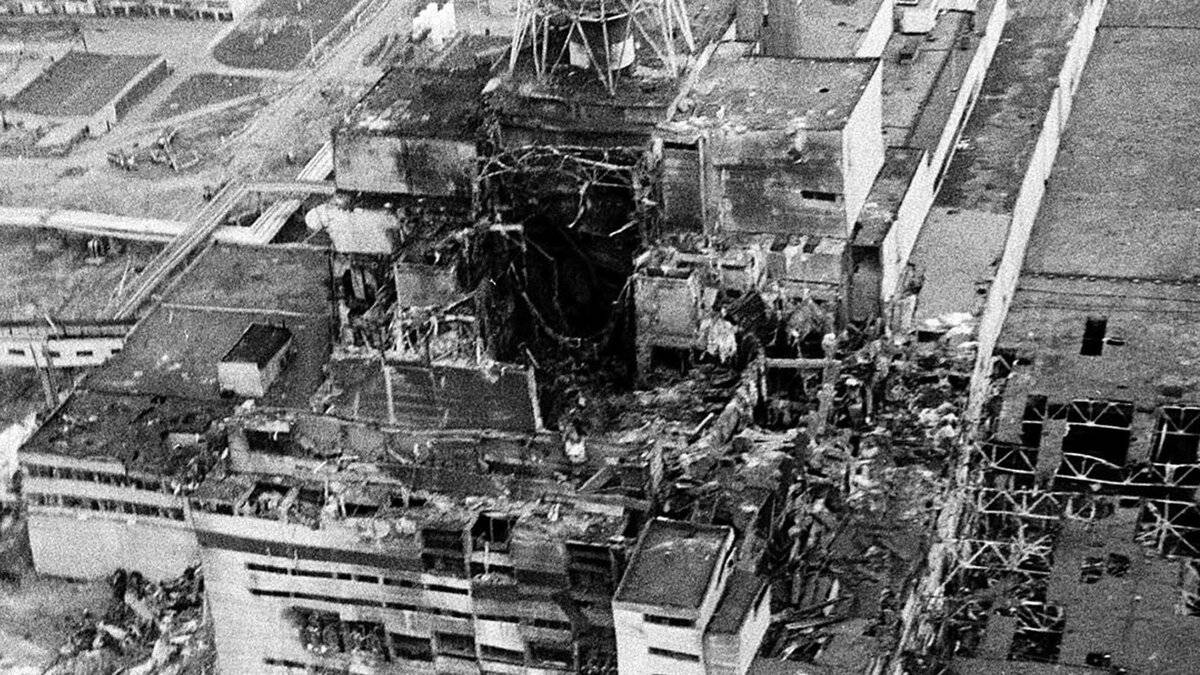

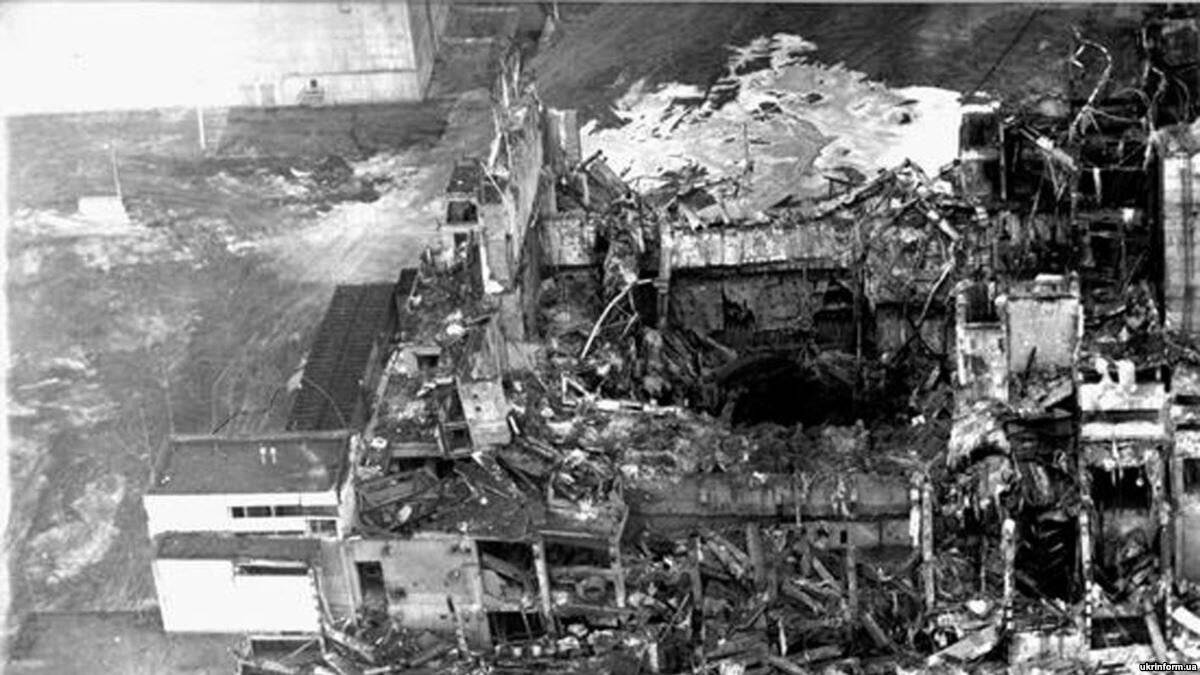

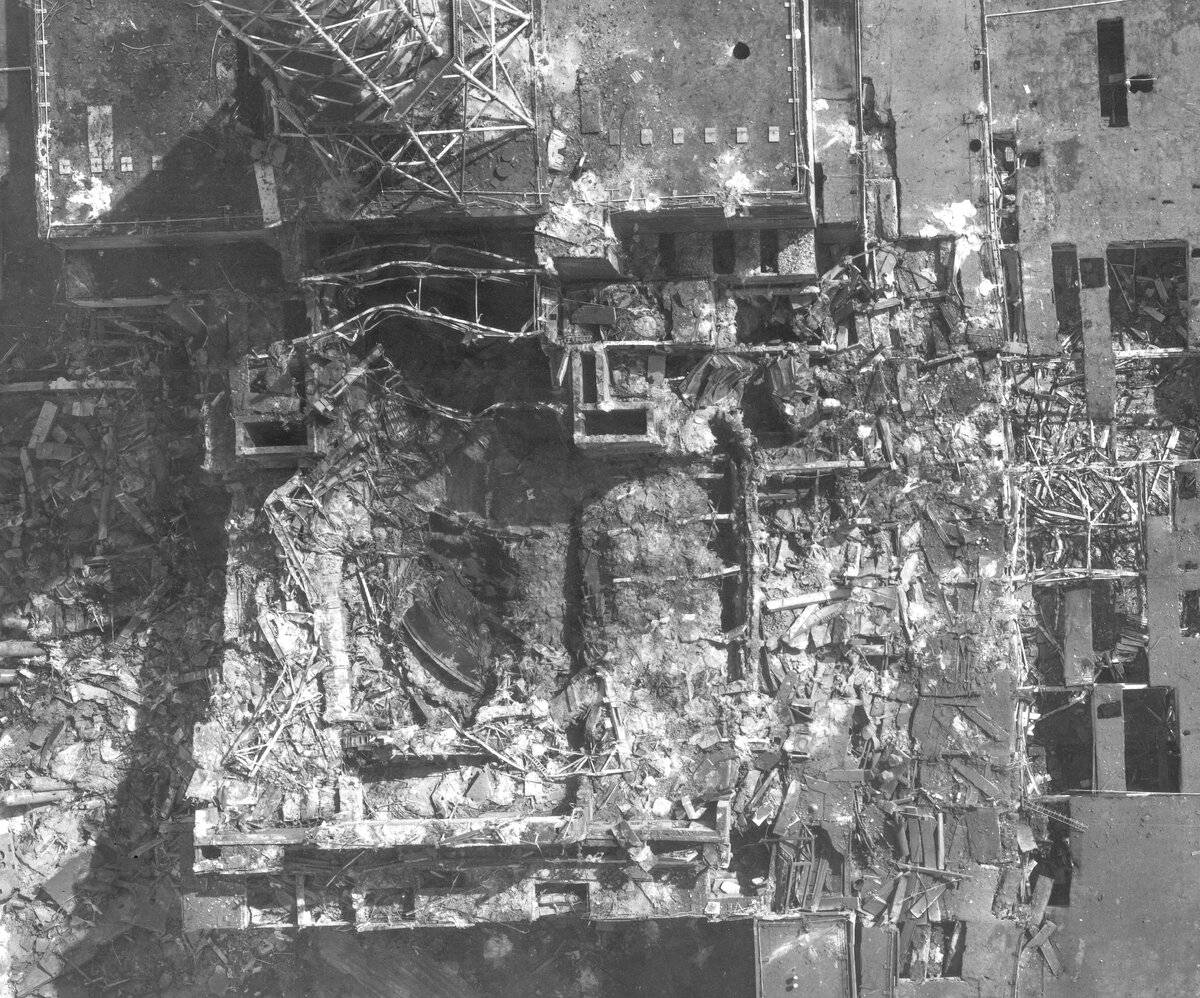

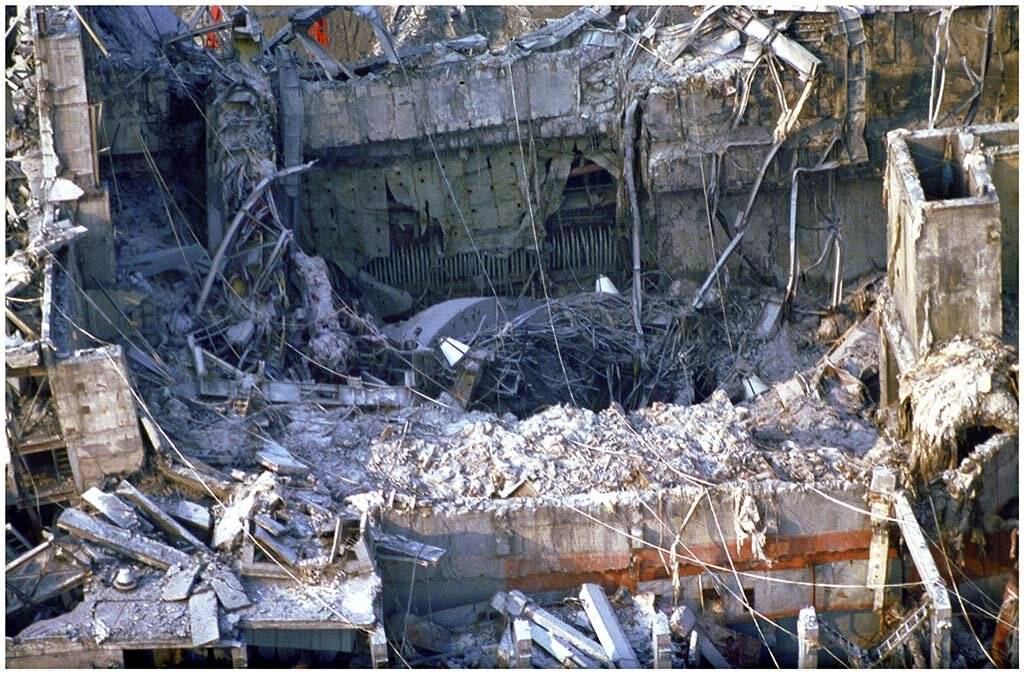

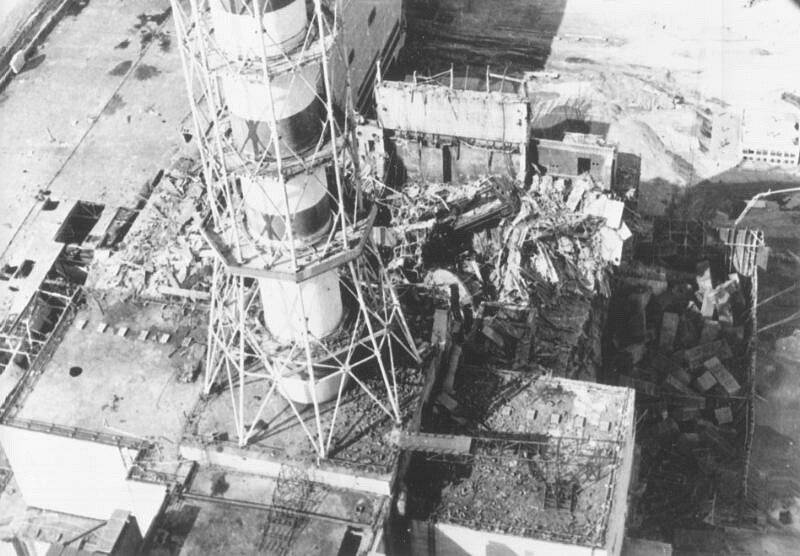

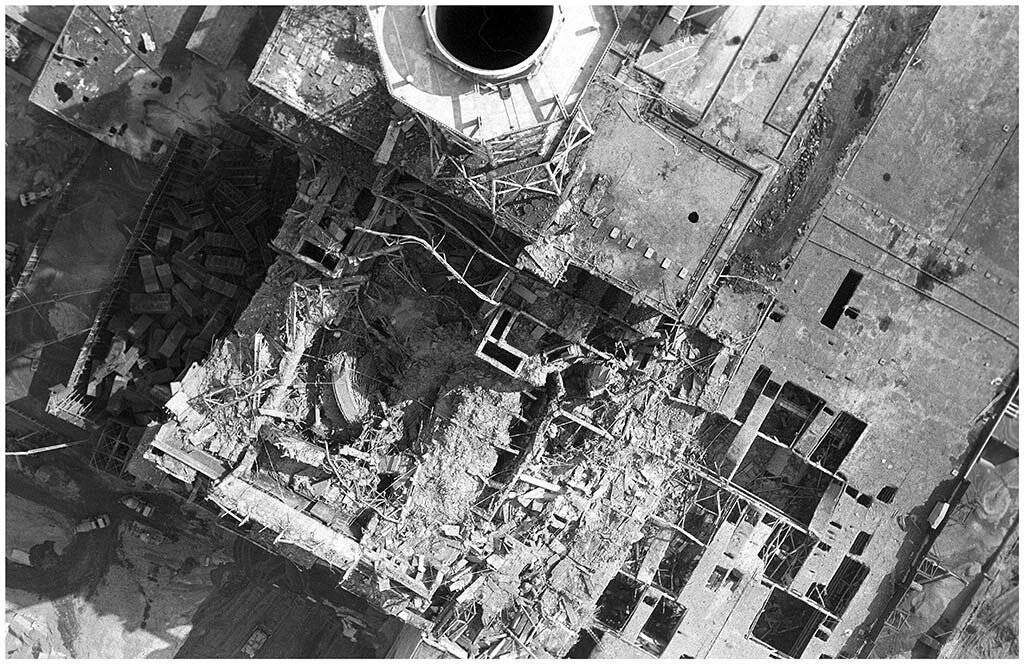

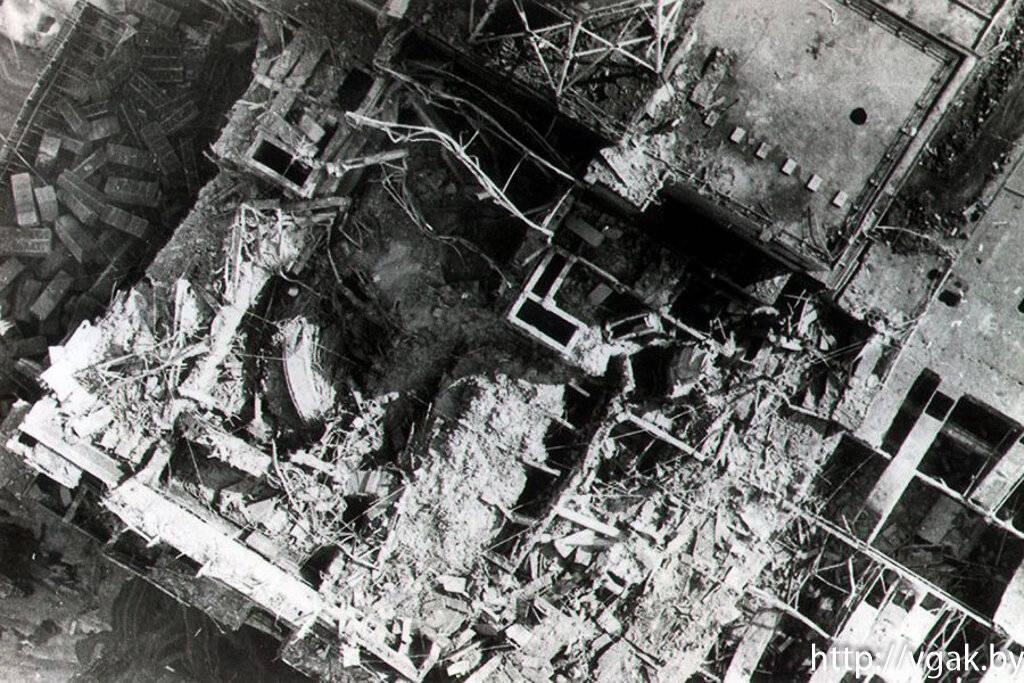

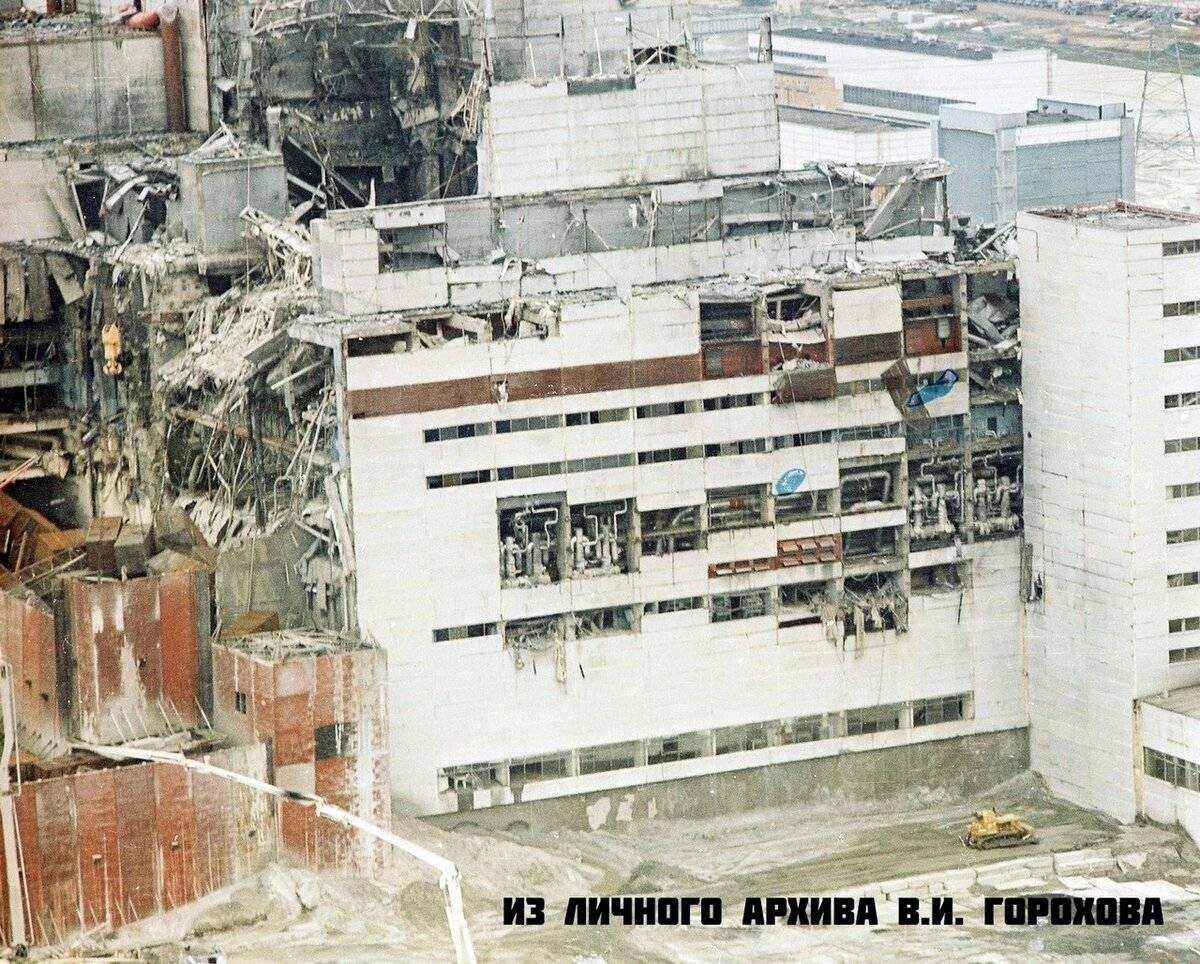

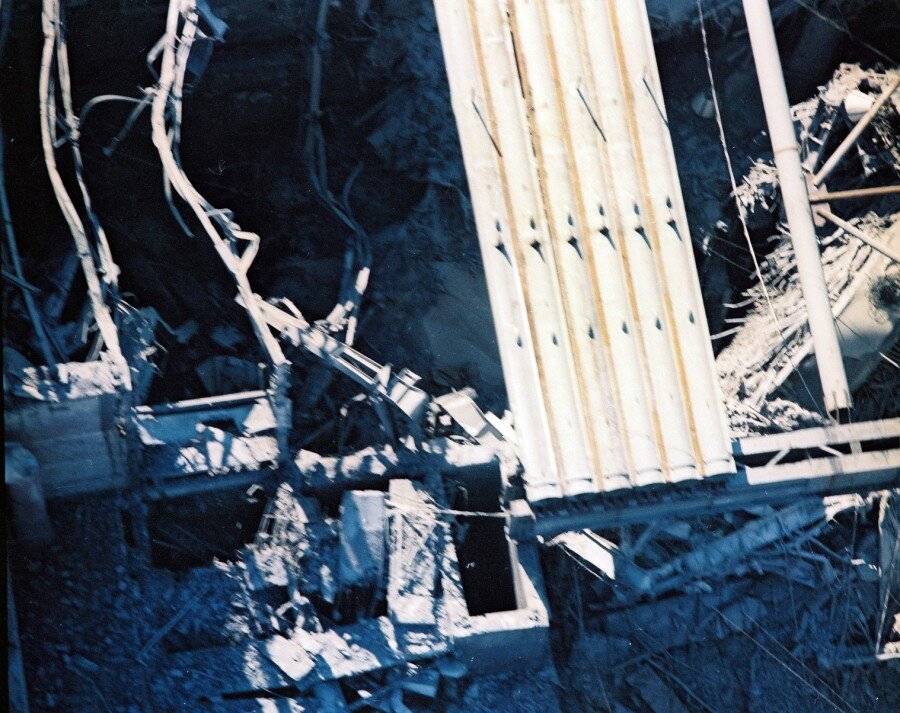

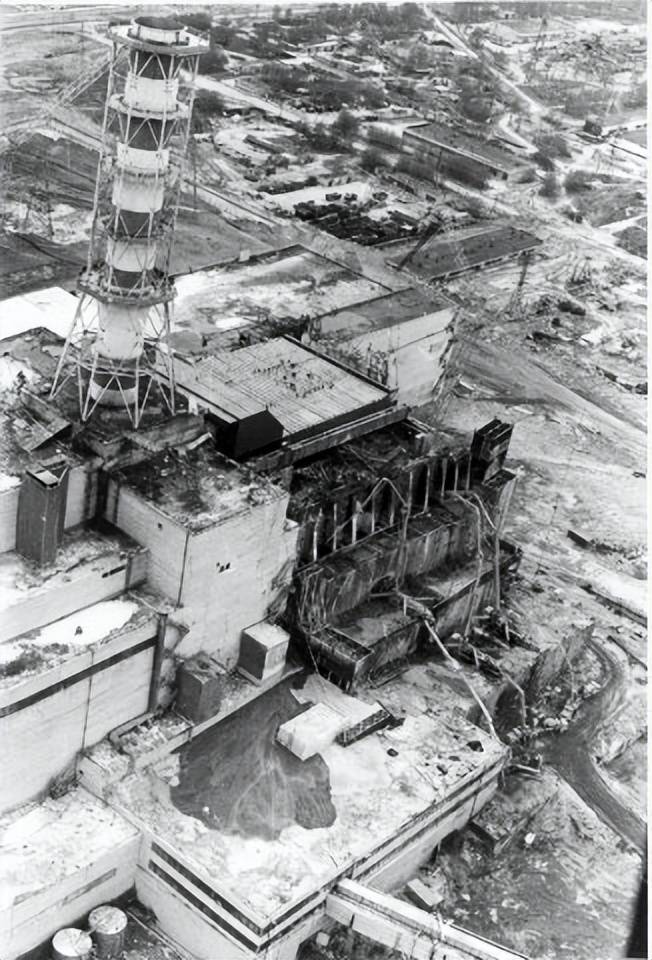

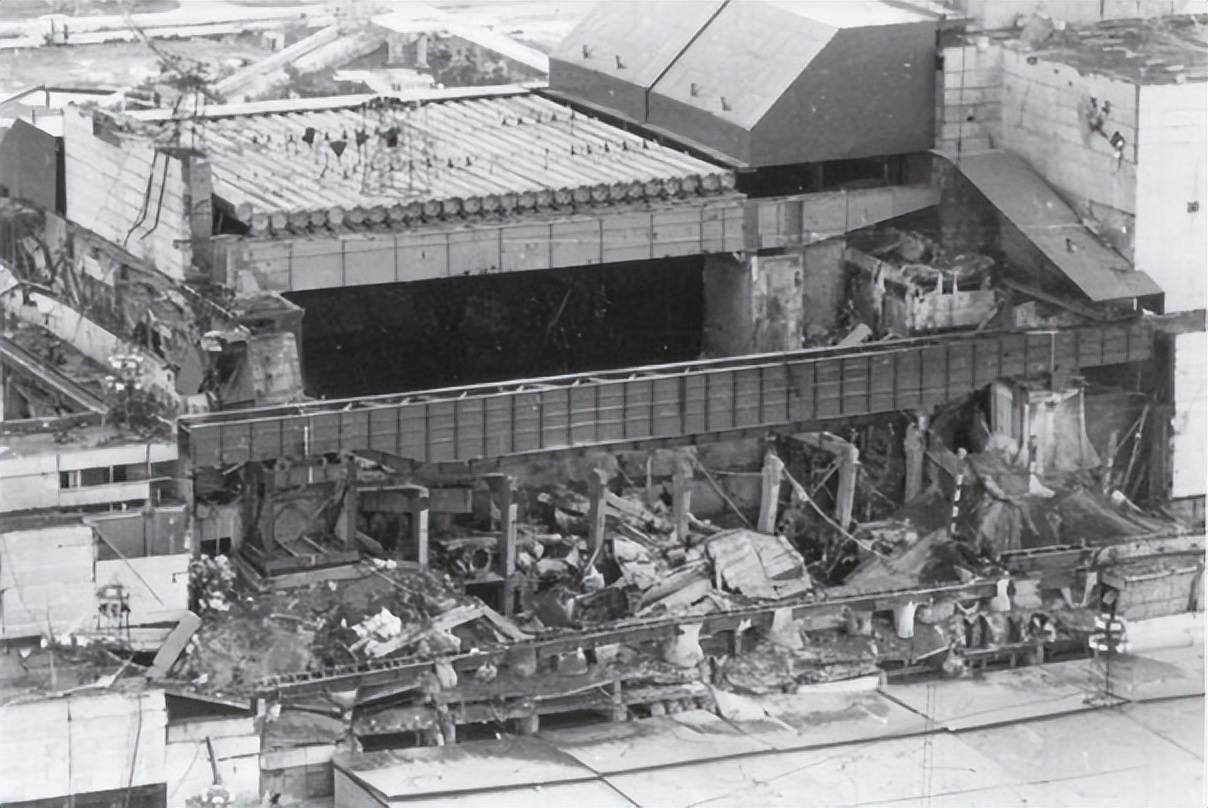

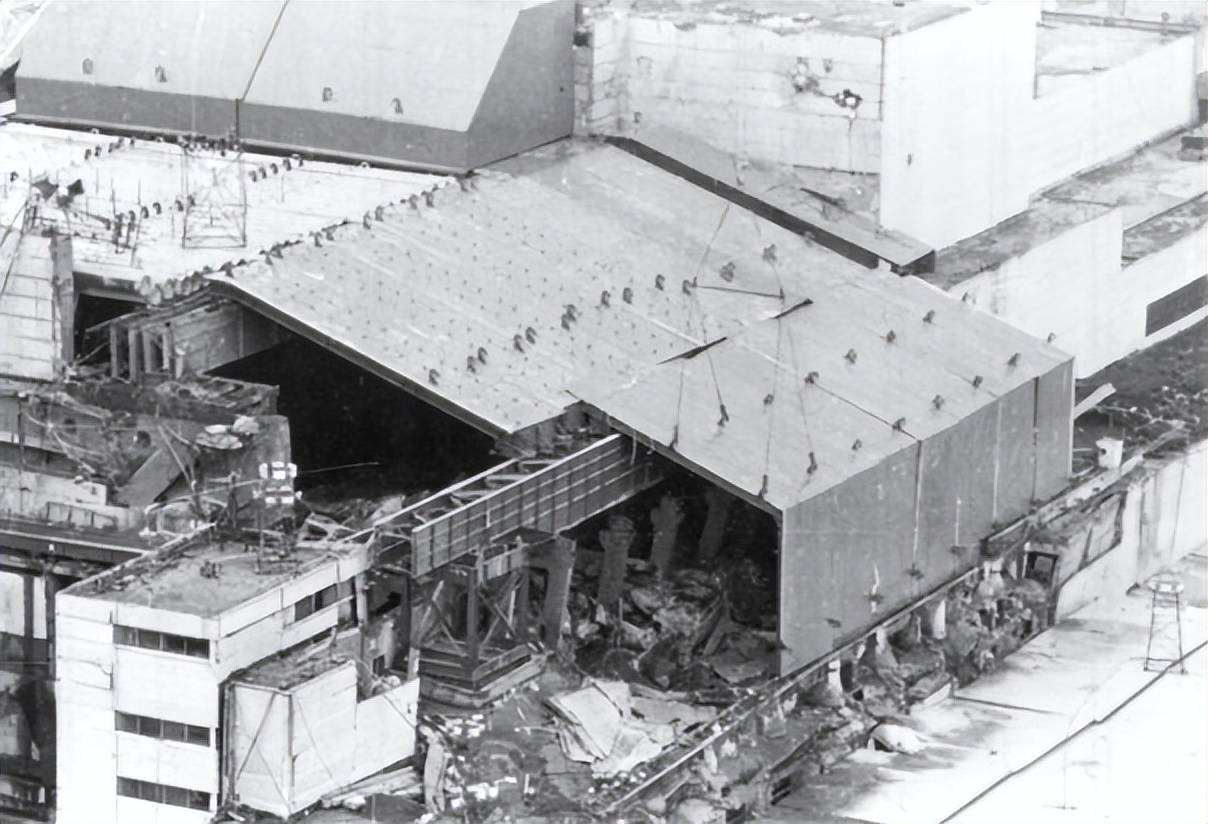

這些照片清楚地顯示了建築物的嚴重破壞。

從這一側可以看到,主循環泵的房間完全被摧毀,泵裝置也散落在廢墟中。

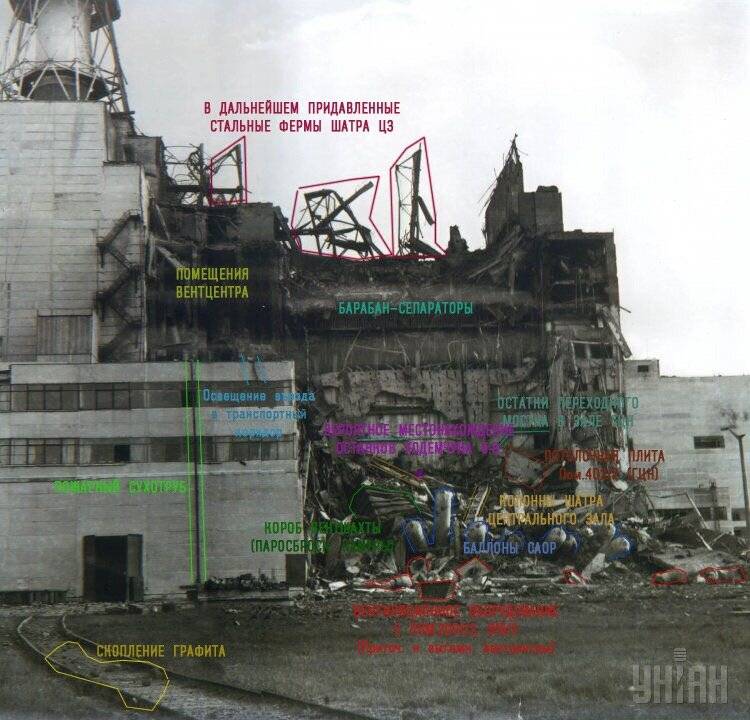

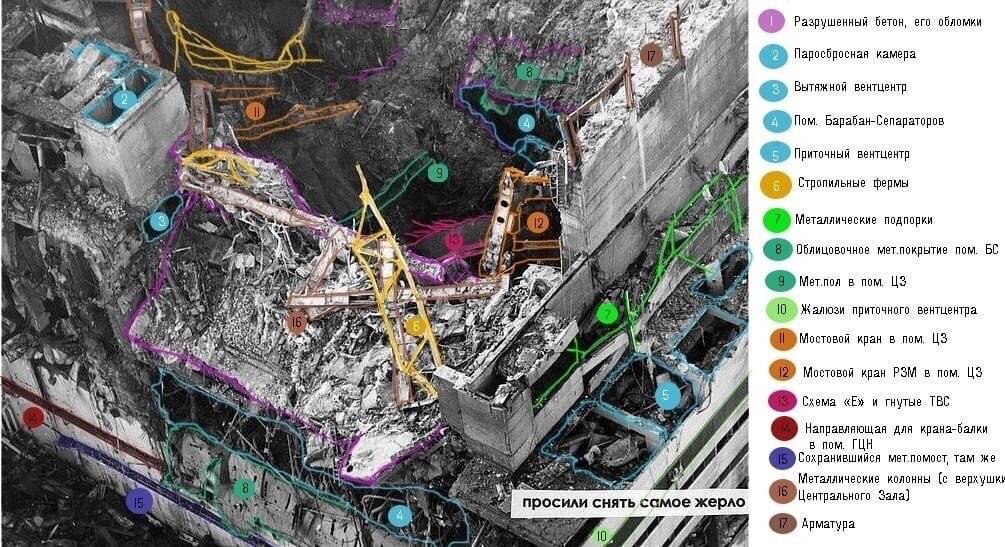

這張照片顯示了類似的角度,並提供了相關說明。

事實上,反應堆中央大廳(ЦЗ)的結構是由預製混凝土和鋼筋混凝土建造的,而上部則由輕型金屬結構和外部混凝土板組成。而正是這些外部板未能承受爆炸。

建築的設計並沒有考慮到來自內部的強大爆炸力。原本預計反應堆結構足以防止這種情況發生。然而,反應堆未能承受爆炸,如你所見,4號機組的建築物完全被摧毀,機械大廳也受到嚴重破壞。

隨後,134名在事故發生時位於核電站的工作人員和救援隊成員患上了放射病,其中28人在接下來的幾個月內去世。

消防員阻止了火勢蔓延到3號機組(3號和4號機組有共同的通道)。根據規定,機械大廳的屋頂應該覆蓋耐火材料,但實際上卻是使用了普通的易燃瀝青。大約在凌晨2點,首批受害者出現在消防隊員中。他們開始表現出虛弱、嘔吐以及「核曬傷」的症狀。醫療站的人員在現場為他們提供了急救,隨後將他們轉移至第126號醫療站。

到4月27日早晨,第126號醫療站的輻射水平已經高得驚人。為了儘可能降低輻射,醫護人員將消防員的所有衣物搬到了醫療站的地下室。同一天,首批28名受害者被飛機送往莫斯科第6號放射病醫院。幾乎所有消防車的司機都未受太大影響。

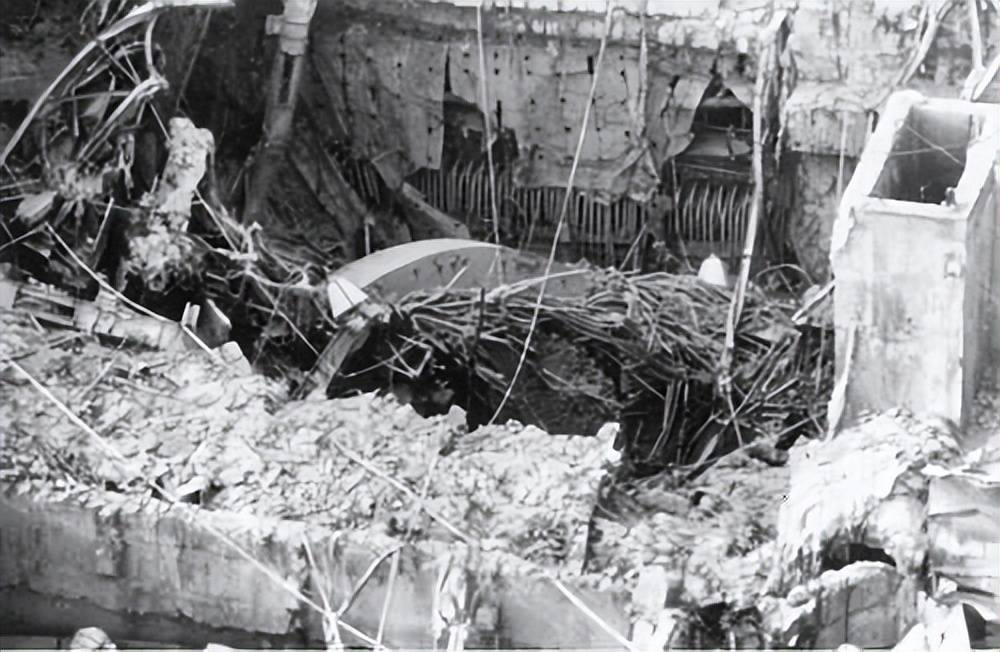

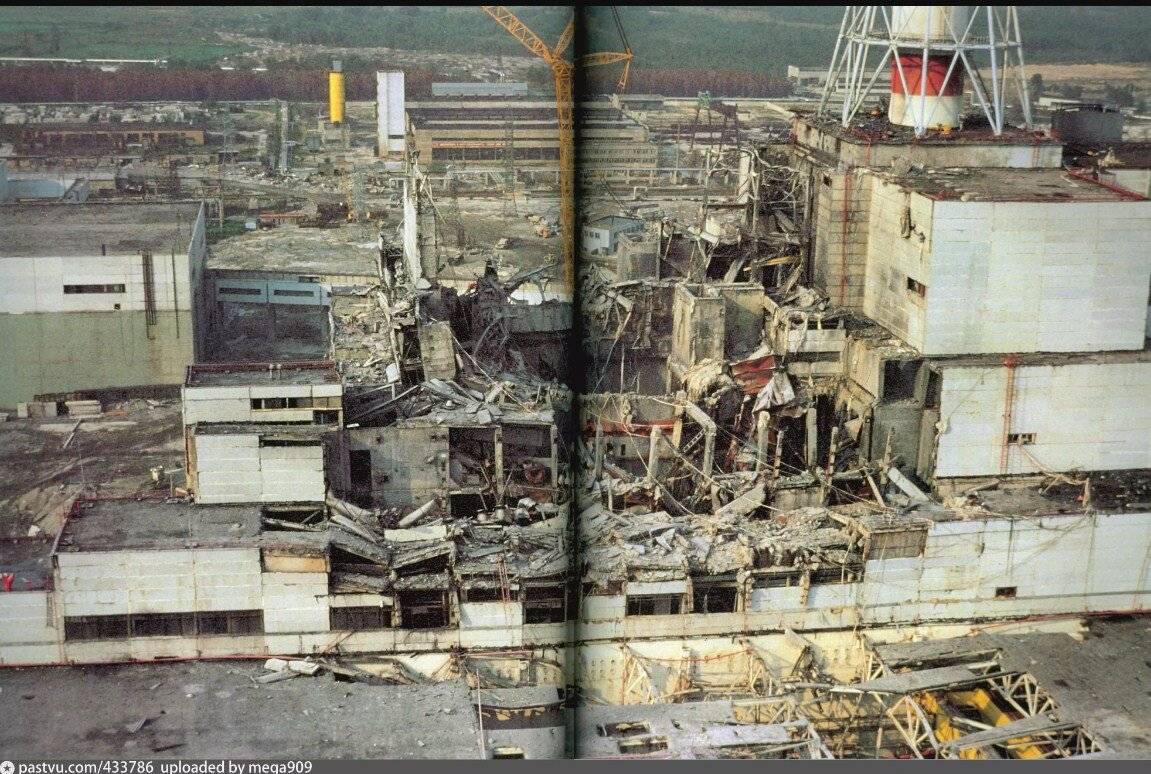

以下是破壞中心的特寫照片。

再一次提供了詳細的注釋與放大視角。

這是一張高細節的巨幅照片。

在事故發生的頭幾個小時,許多人顯然沒有意識到反應堆的嚴重損壞,因此錯誤地決定向反應堆的活性區注水以冷卻它。為此,必須在高輻射區進行作業。然而,這一切努力是徒勞的,因為管道和活性區本身都已被破壞。

相反,核電站工作人員的其他行動,例如撲滅電站建築物內的火災,以及採取措施防止可能的爆炸,是非常必要的。

這些行動或許防止了更嚴重的後果。在執行這些任務時,許多工作人員受到了高劑量的輻射,其中一些甚至致命。

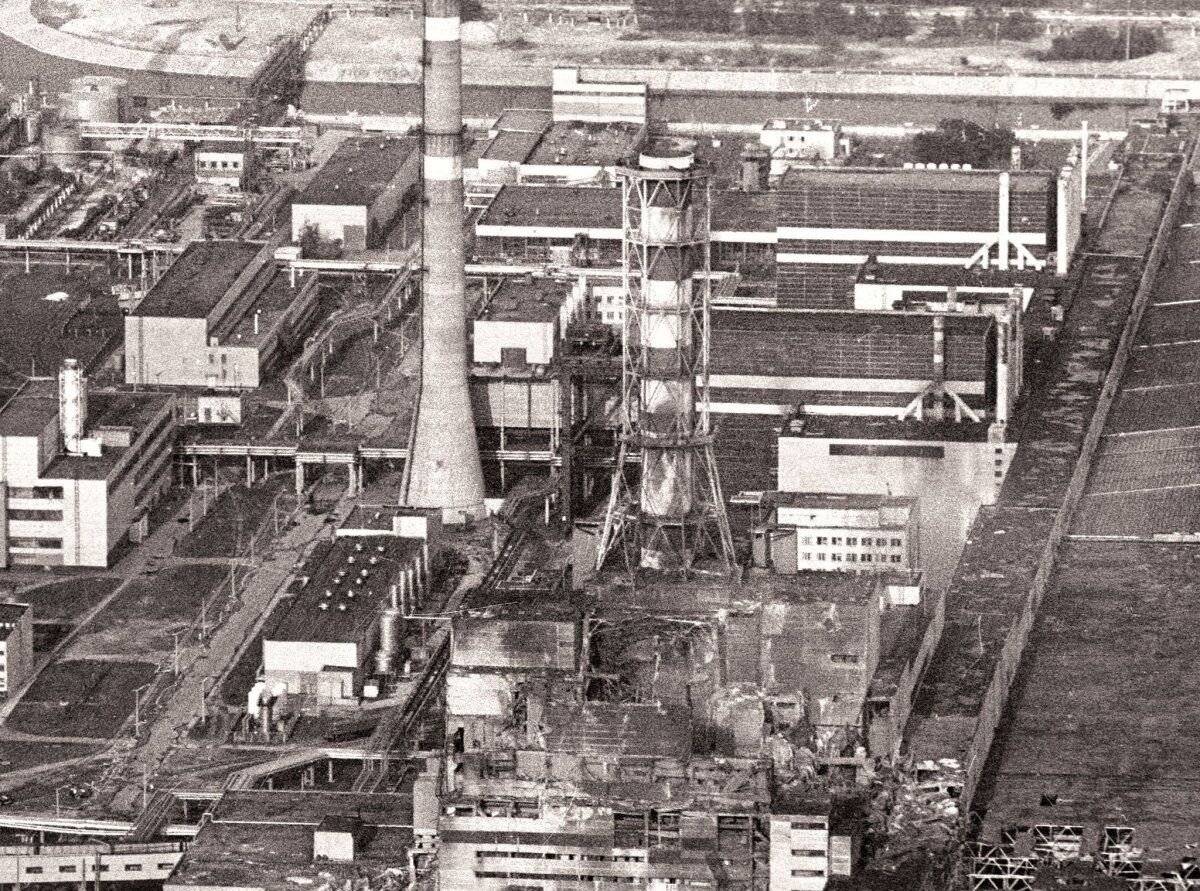

這裡可以清楚地看到被拋起並翻倒的反應堆多噸重的頂蓋。

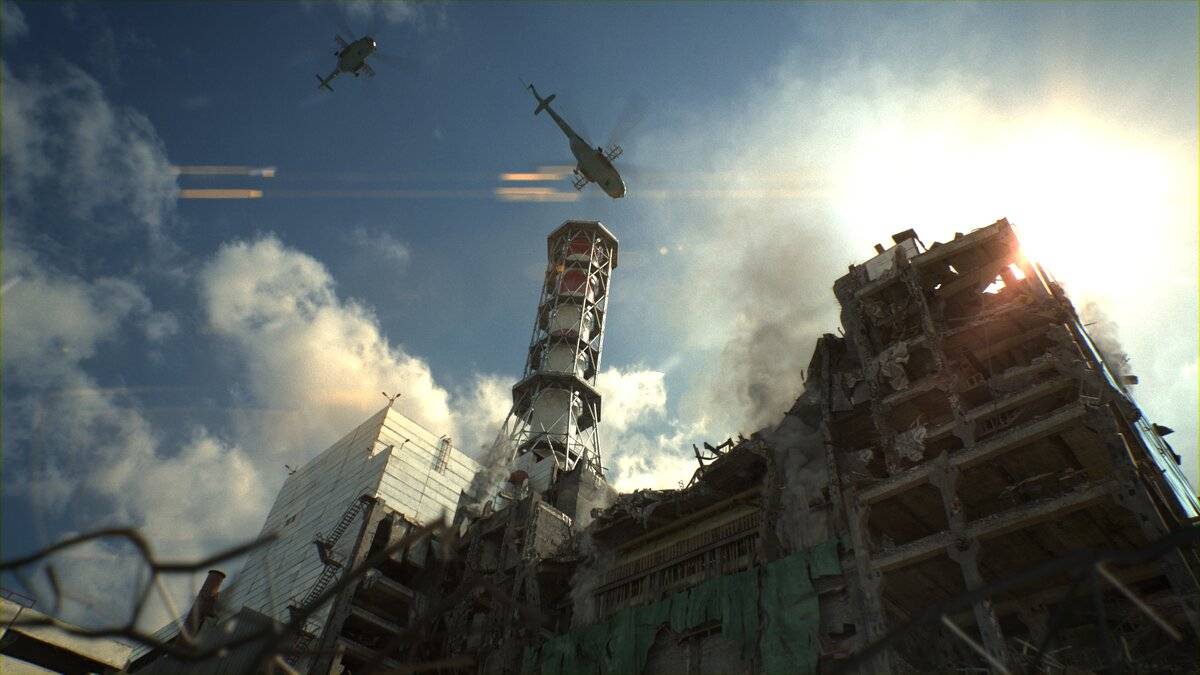

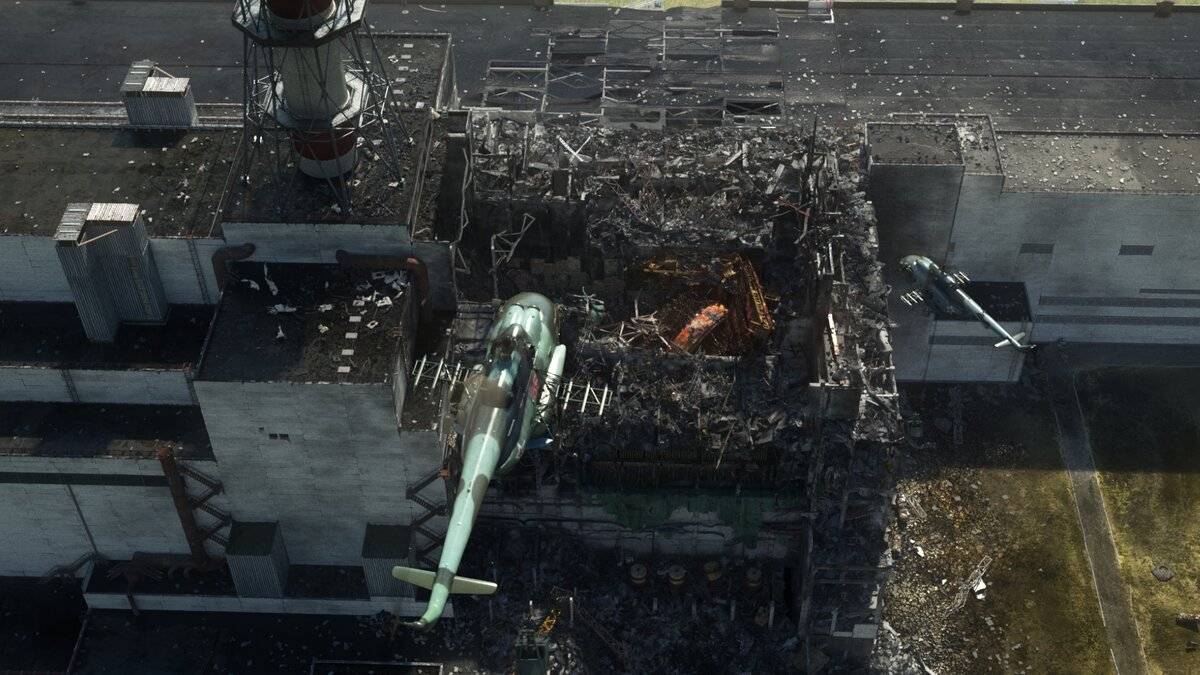

對此材料有一個小補充。這些畫面似乎是來自2013年烏方迷你劇《飛蛾》的片段。

我想引起大家注意的是展示4號機組破壞的畫面。

還有一些有趣的視角。

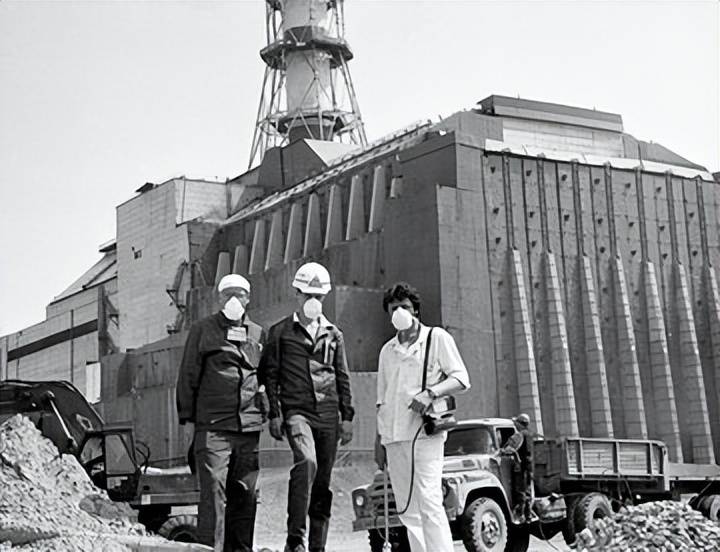

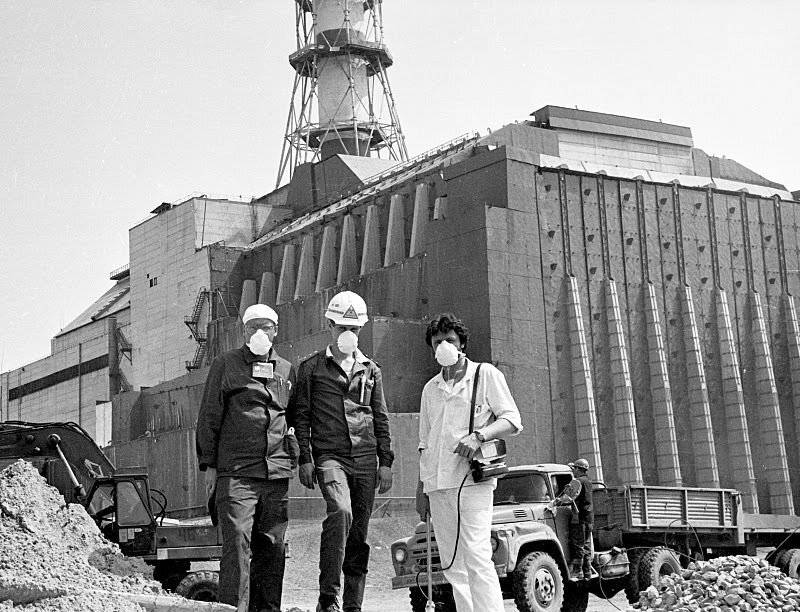

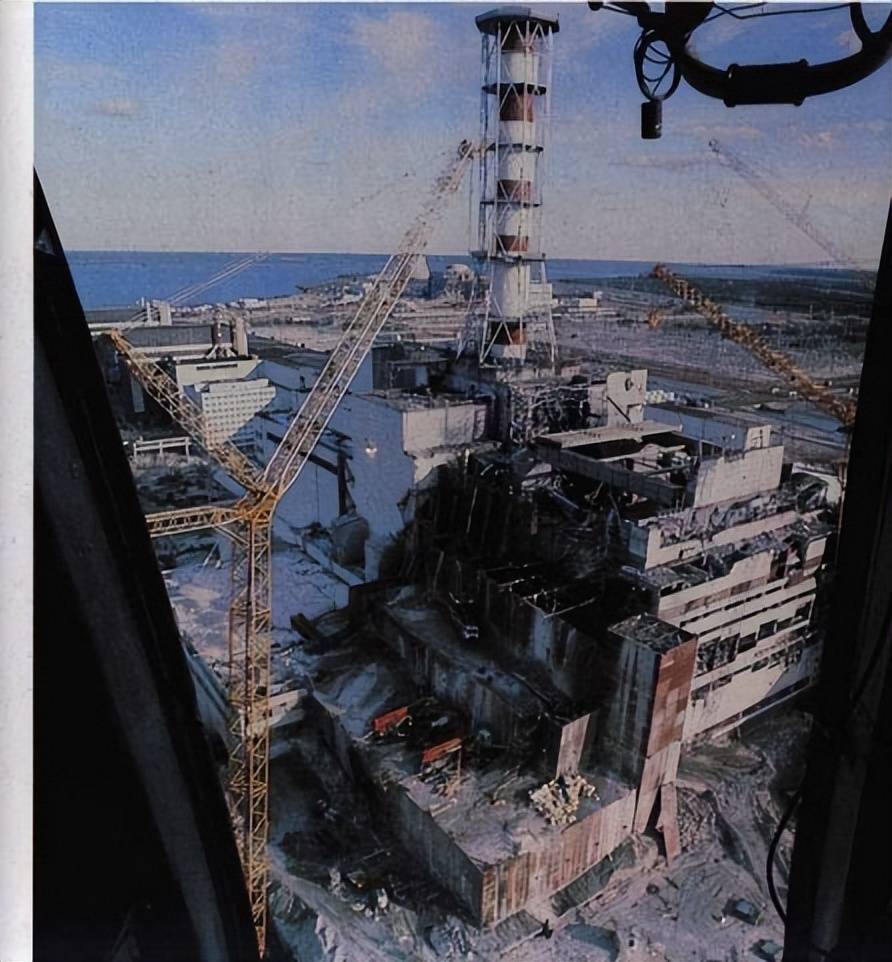

以下是車諾比核電站——「石棺」的建設

4月4日,軍團士兵塞爾吉的旅行筆記

現在是時候討論一下如何處理事故的後果,舉例來說,就是在4號機組上方建造所謂的「石棺」。

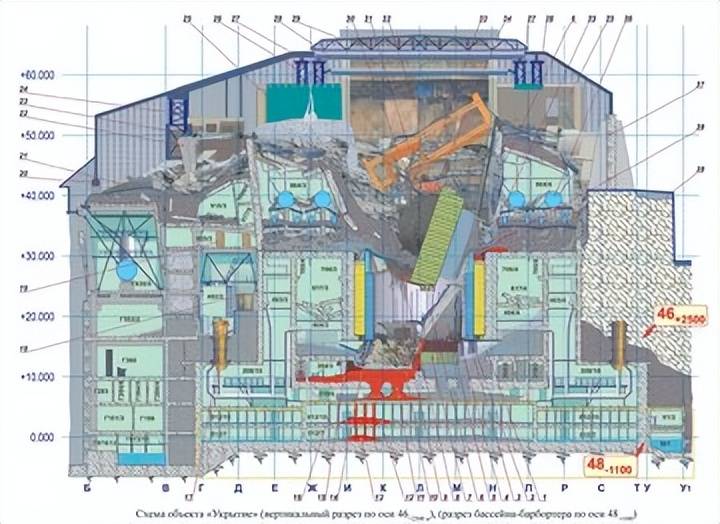

這就是「掩體」項目。

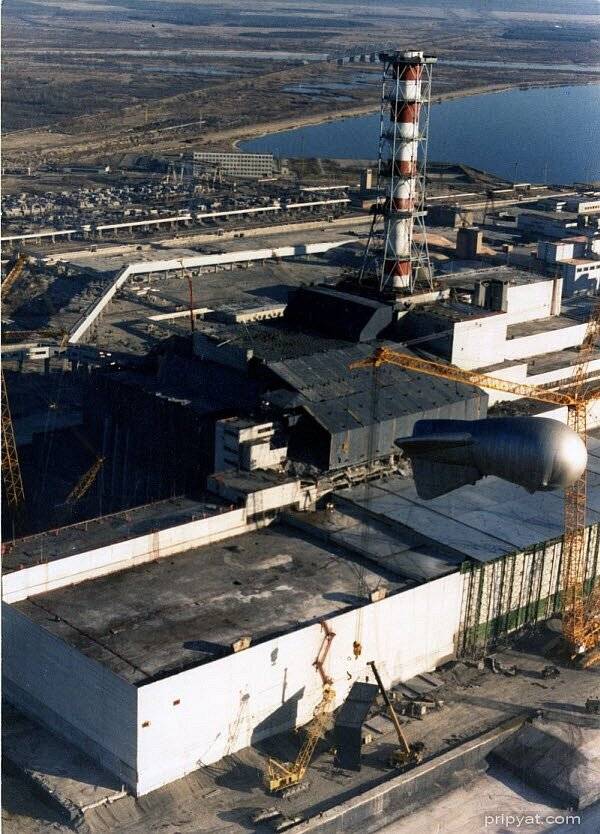

該建築的主要目的,是封閉4號機組的開放缺口,以儘量減少放射性顆粒進入大氣層,同時也是為了加固4號機組尚存的承重結構。

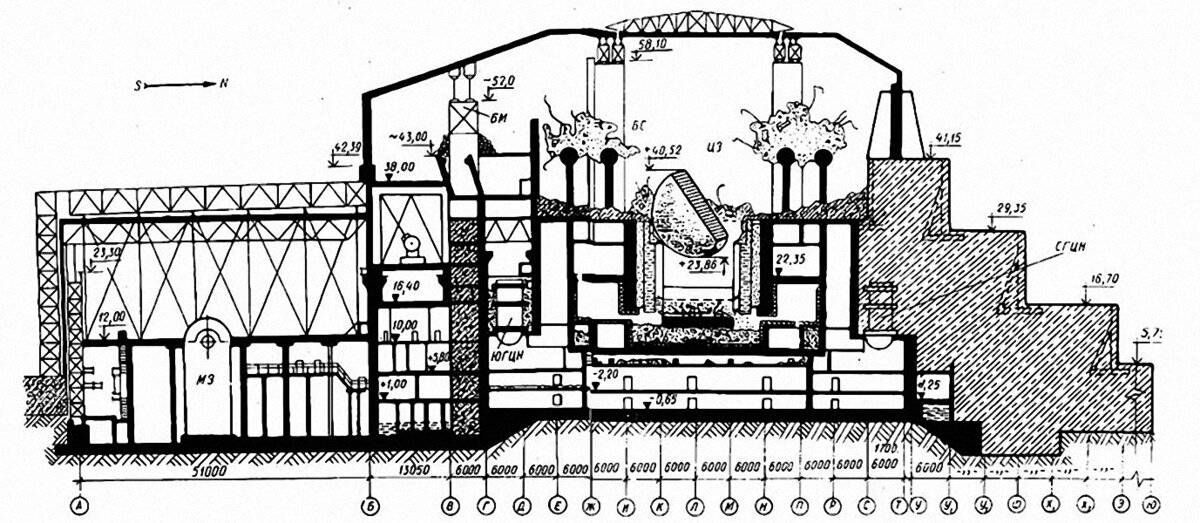

如果我們從切面來看「掩體」,大致會呈現這樣的畫面。

但如此複雜的工程建築是如何建造的呢?讓我們一起來了解。

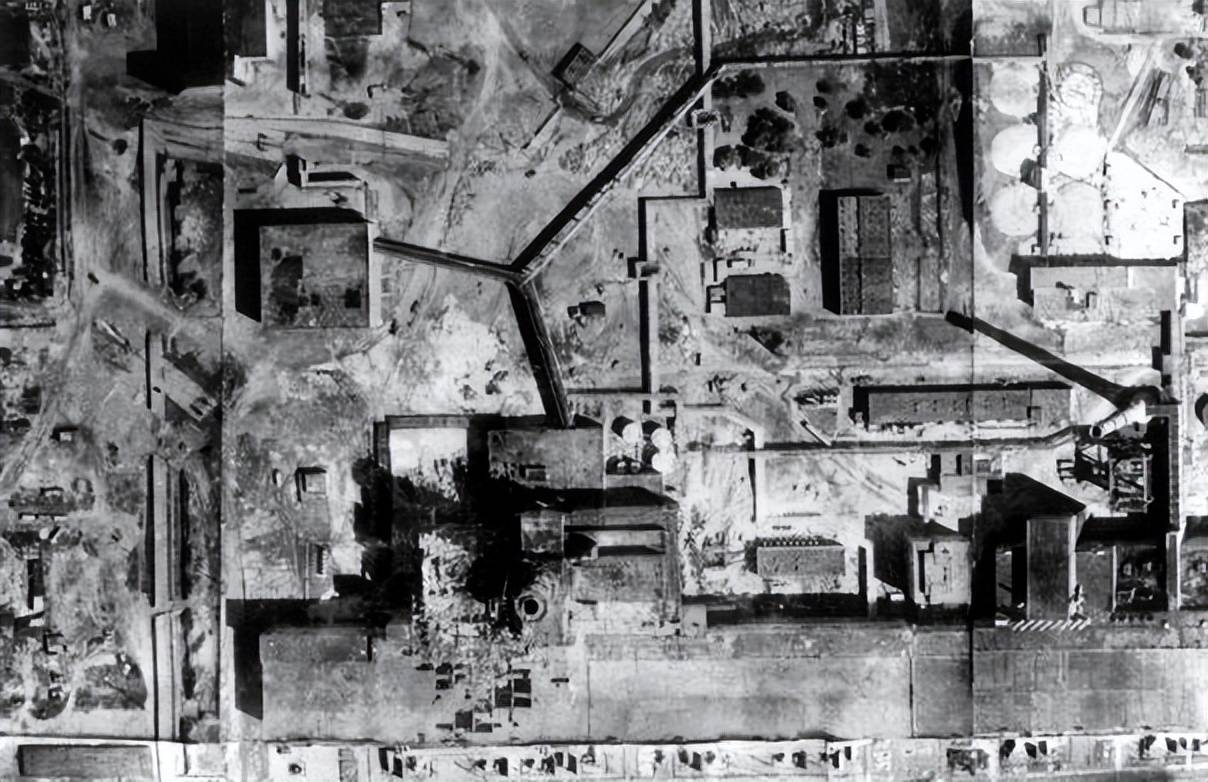

首先,需要移除被輻射和各種「有輻射」的垃圾污染的地表層,比如建築殘骸或反應堆石墨結構的碎片。

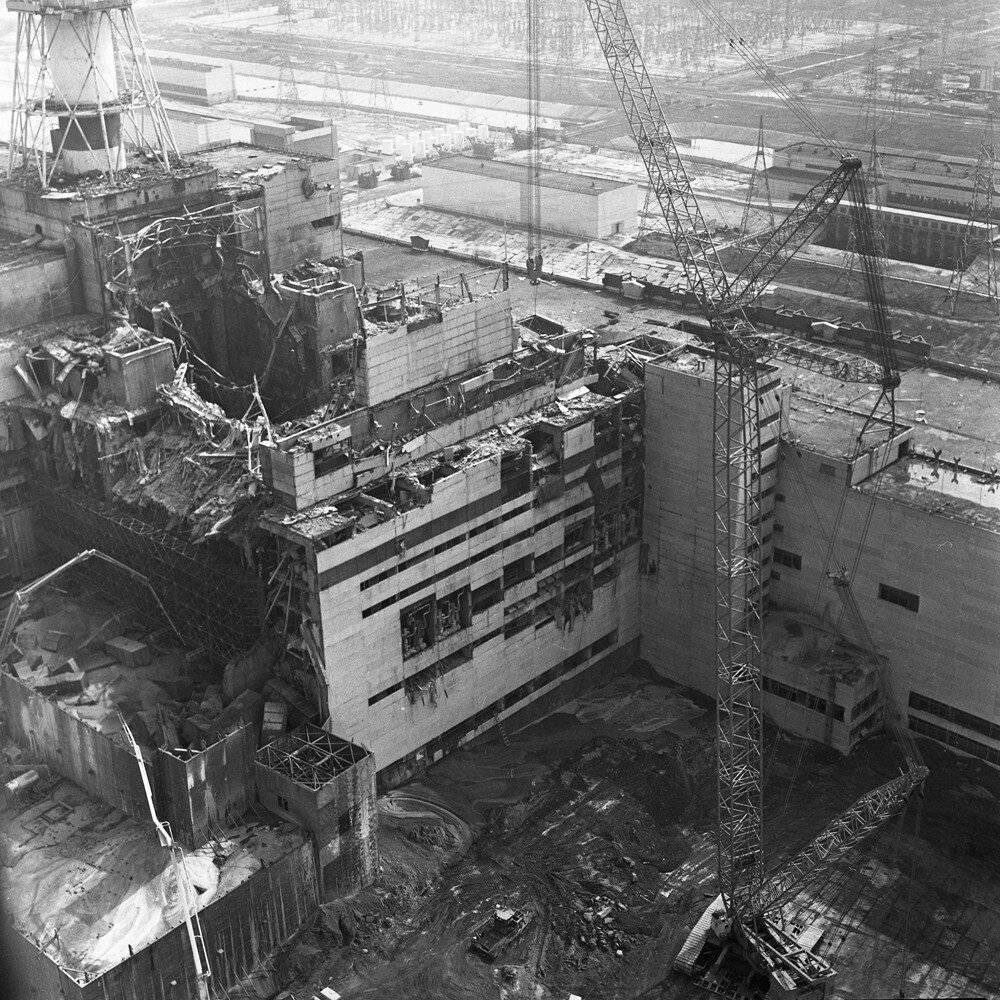

之後,他們開始建造一面先鋒牆,以限制事故現場的工作範圍。

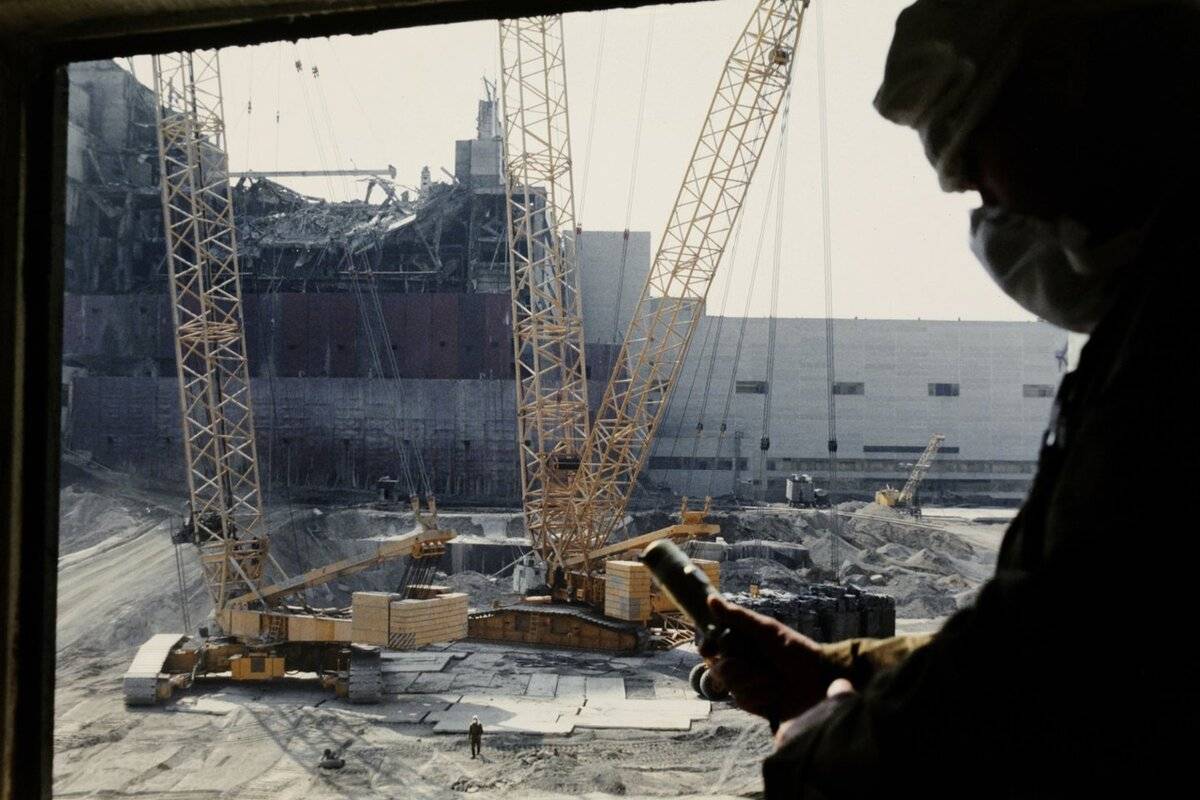

接下來,必須為工地配備特殊設備。

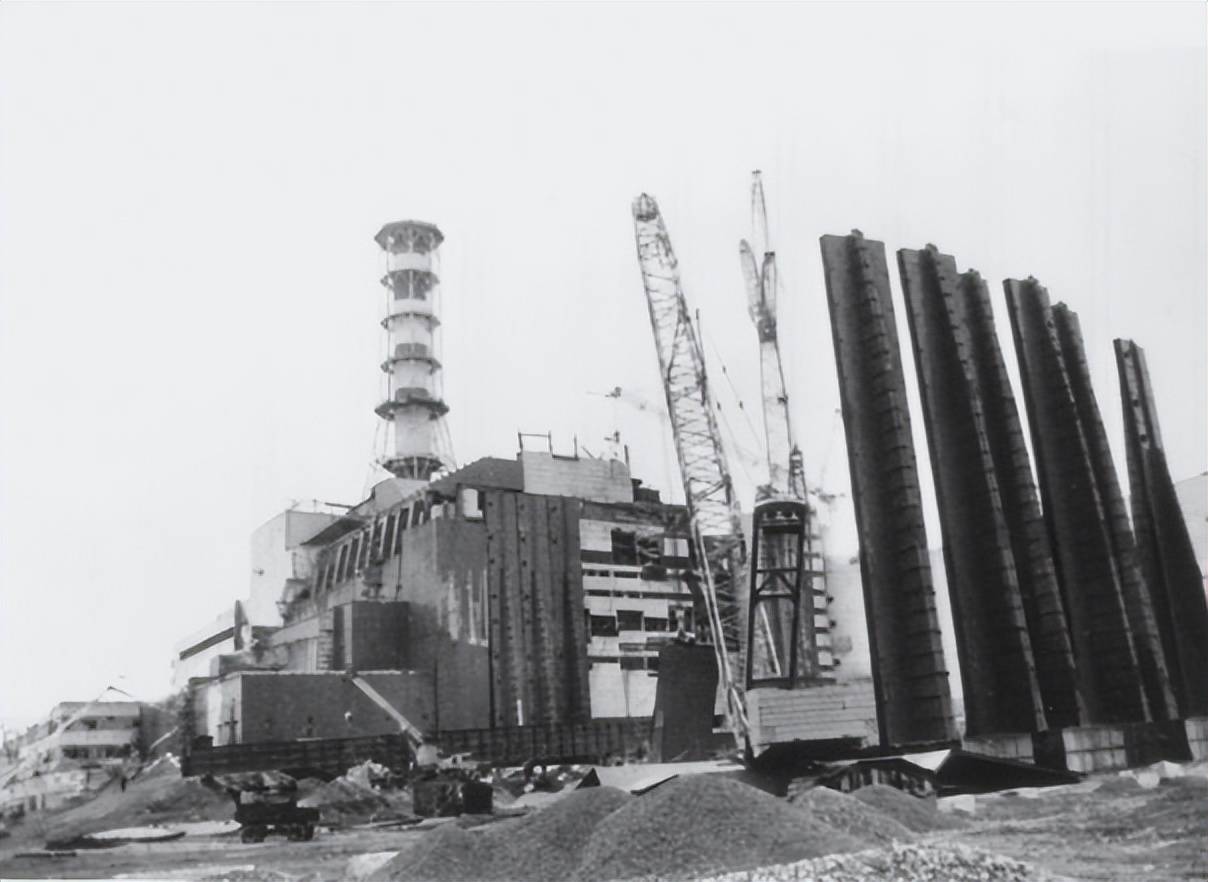

需要高承載能力的自行式履帶起重機。但蘇聯當時並沒有這樣的起重機。雖然有軌道式工業起重機,但由於需要在事故機組旁邊組裝起重機,決定放棄使用這些設備。現有的起重機太過笨重,難以轉移到事故機組旁。

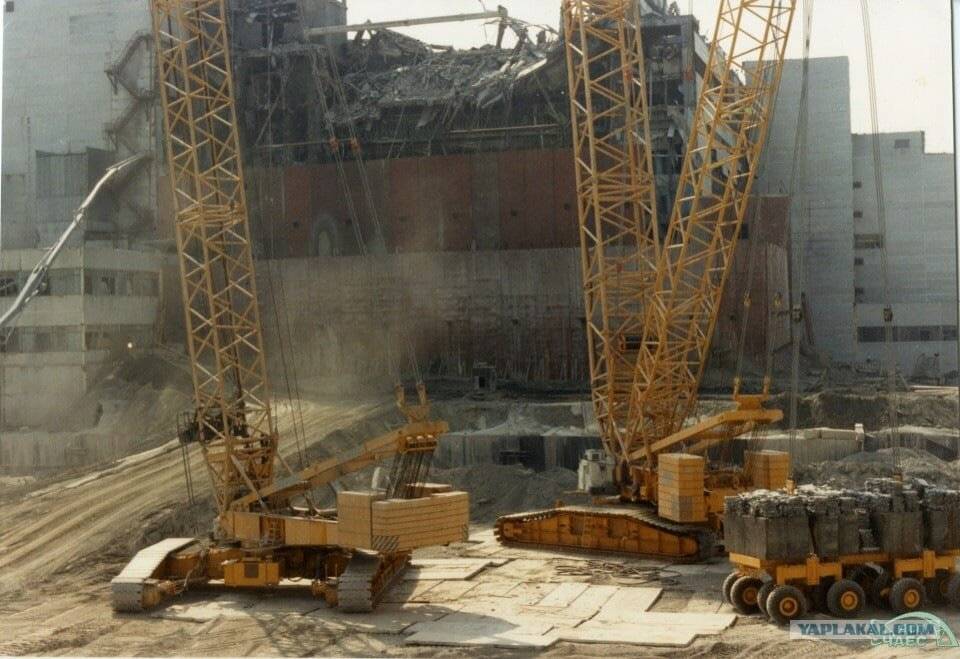

於是德國設備派上了用場——採購了三台德馬格(Demag)公司的起重機。

起重機在遠離電站的施工場地組裝,隨後被轉移到事故現場。

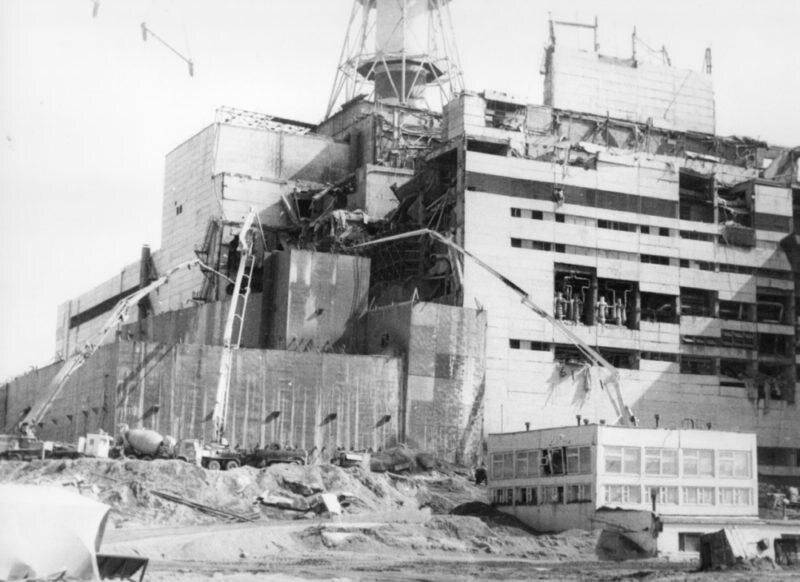

還發現蘇聯當時沒有生產用於施工的混凝土輸送泵。

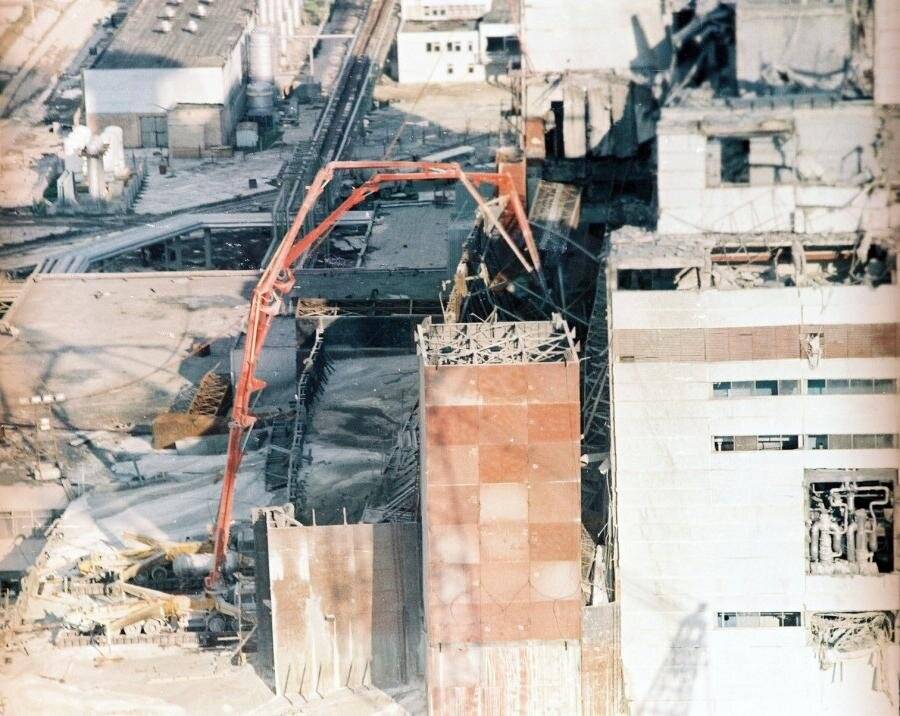

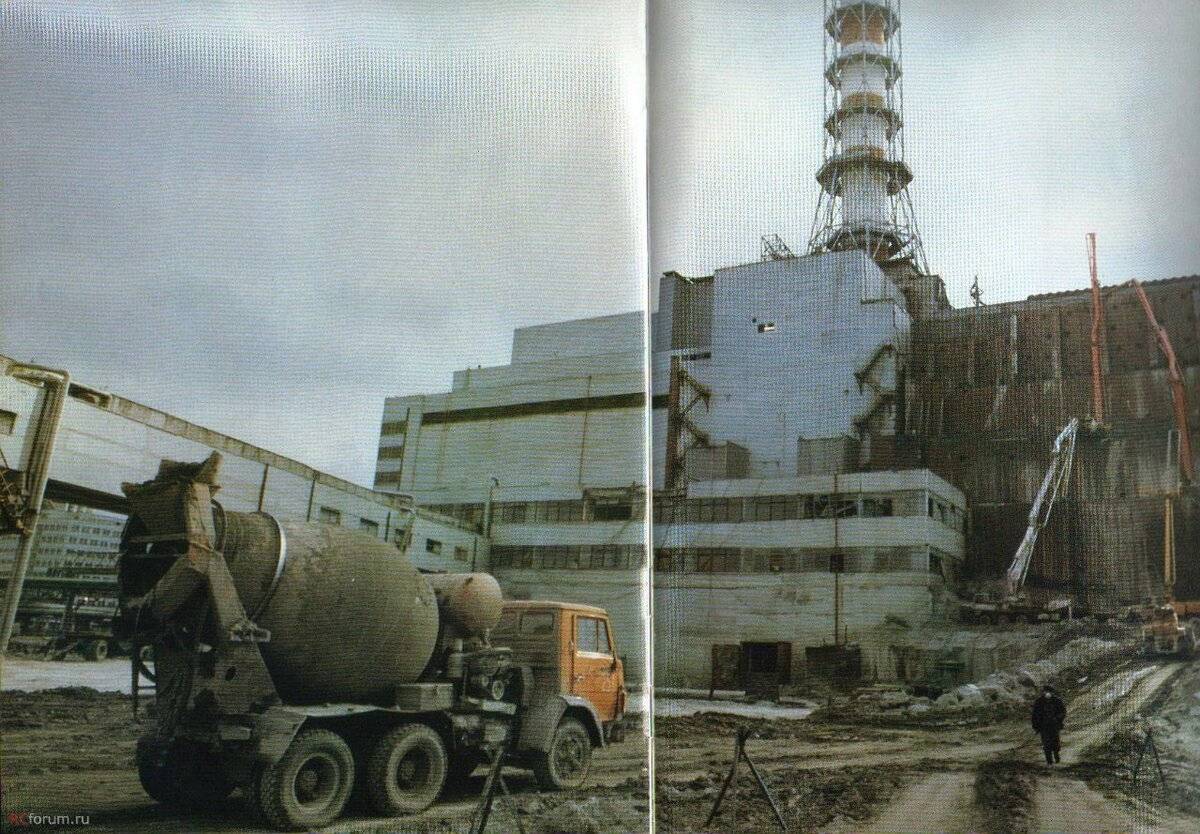

再次由德國提供幫助——採購了Putzmeister公司的混凝土泵。

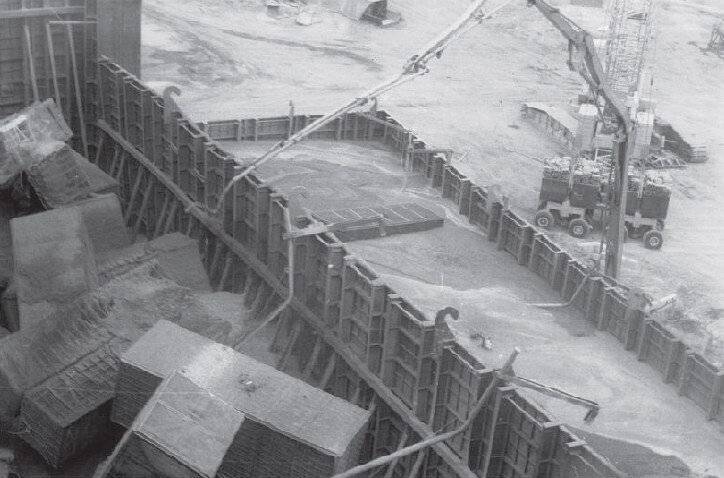

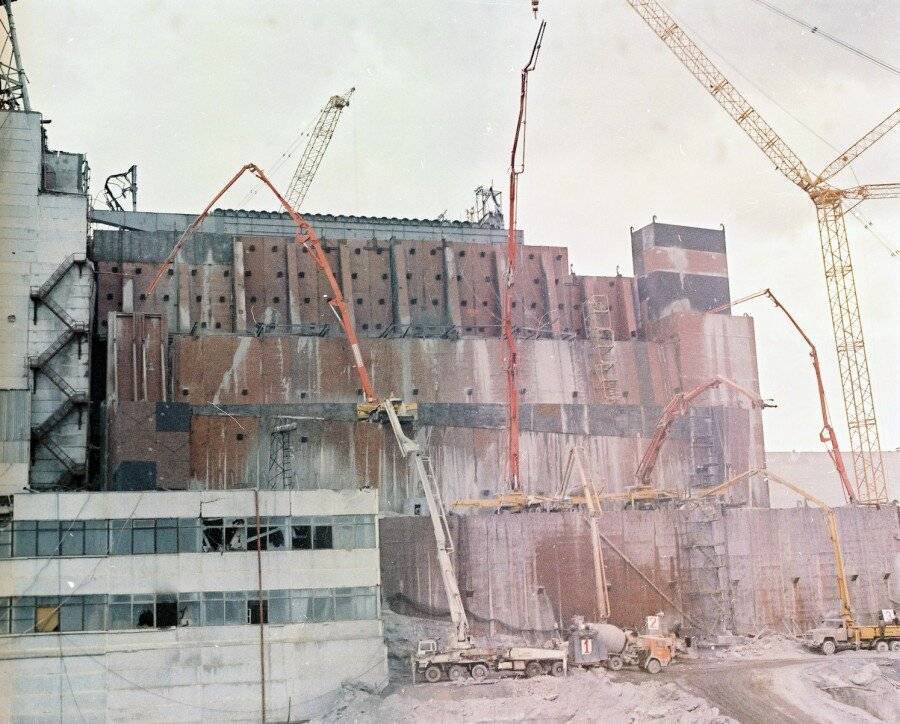

事實上,4號機組最受損的一側基本上已經沒有牆體了,因此決定在這裡建造一個級聯牆。

這張照片非常清楚地展示了該結構。為了在不同的高度進行混凝土澆築,就需要移動式混凝土輸送泵。

在建造級聯牆的過程中,研究了電站和反應堆的破壞情況。

這裡有幾張詳細展示事故規模的照片。

這是事故中心的照片。

這是另一個關於4號機組中央大廳破壞的不同角度的照片。

與此同時,級聯牆的建設繼續進行。

整個模板內的空間都被澆築了混凝土,建築廢料和結構殘骸也被投進了裡面。

還有更多的照片。

彩色照片。

同時,損壞的機房結構加固工作也在進行中。

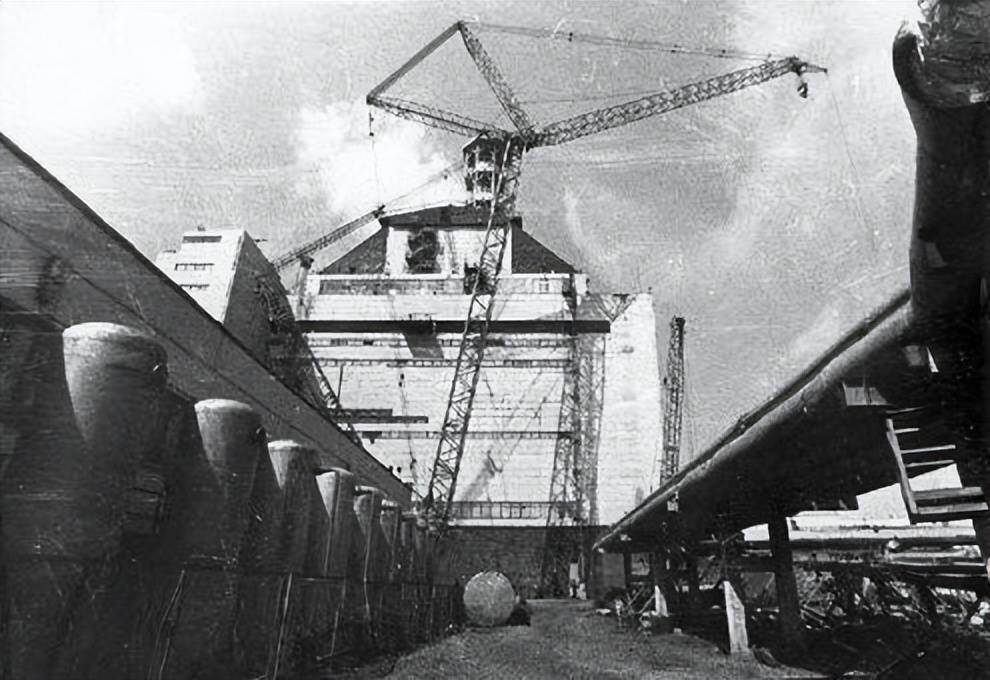

接著,他們開始在4號機組屋頂區域安裝金屬結構。

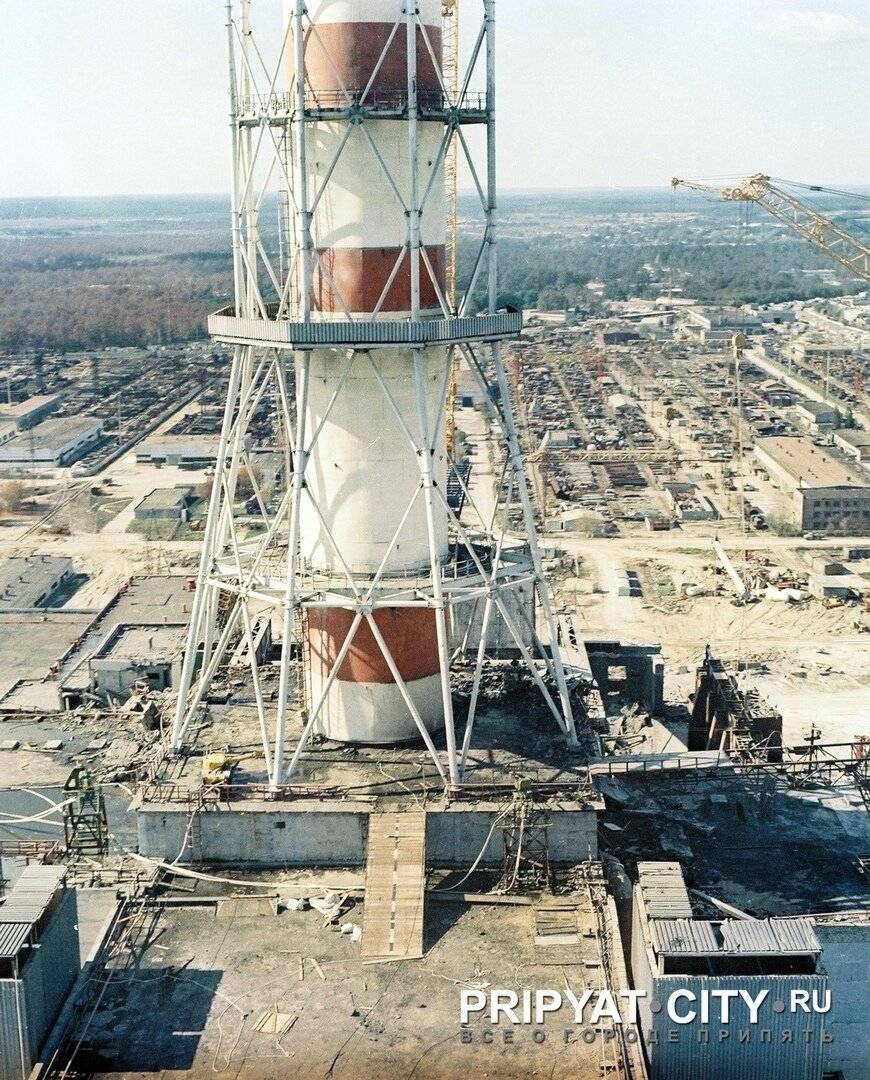

3號和4號機組的通風管道特寫視角。從3號機組方向拍攝。

4號機組的新屋頂開始出現了。

從另一側的視角看。

級聯牆的施工仍在繼續。

沒有激勵口號就不能前進!

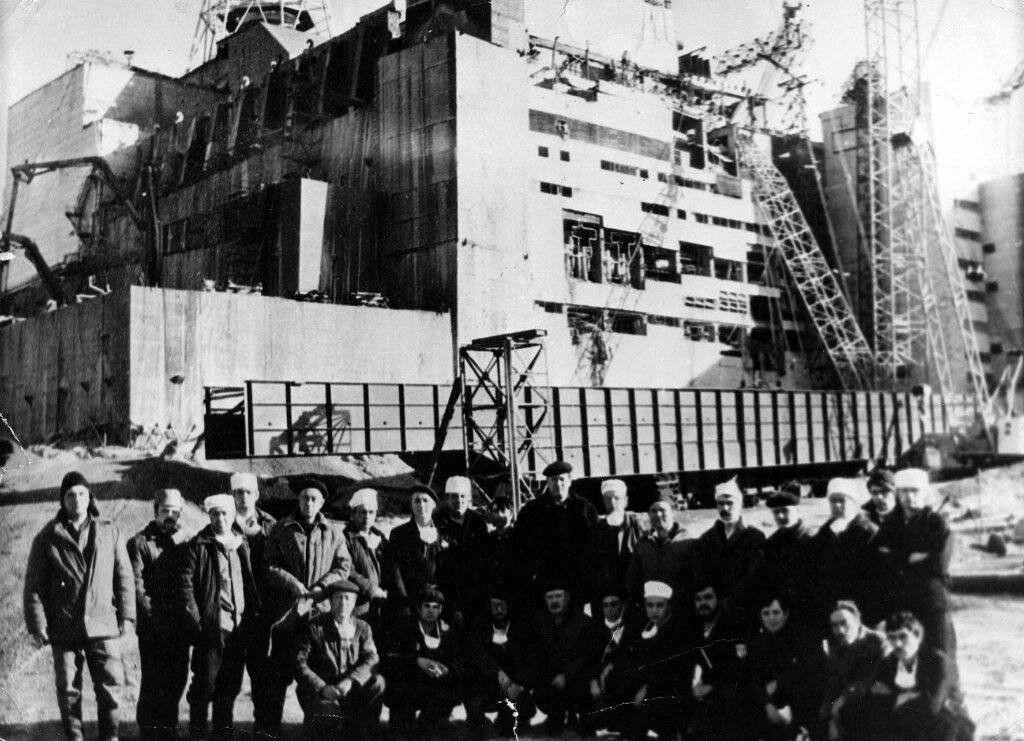

工作如火如荼地進行著!

接著,他們開始加固機組的端牆。

為此,他們使用了特殊的結構,並將它們靠近機組的牆體。

到這個時候,已經開始在受損的機房一側建造新的屋頂。

這一側的特寫。

3號機組的屋頂也進行了加固。

工作接近尾聲。

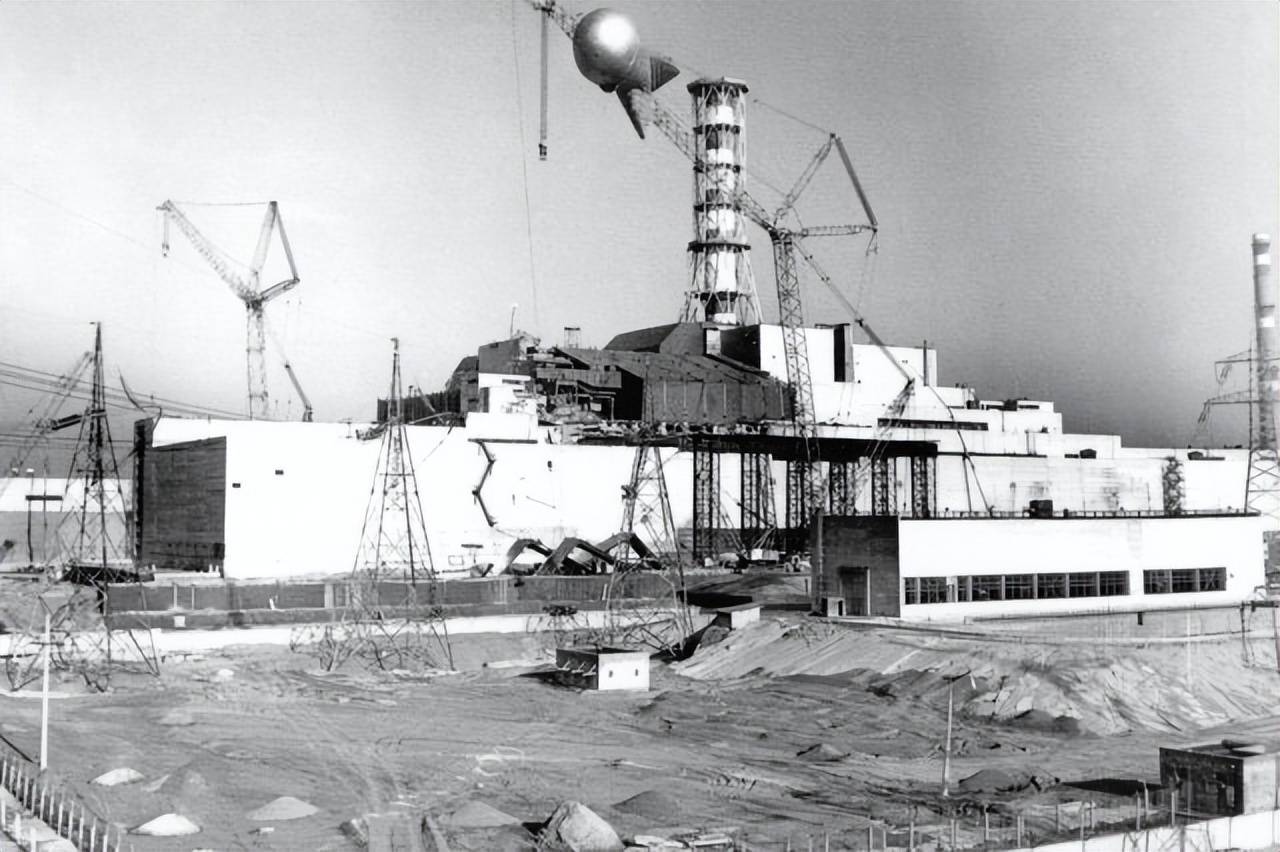

完工的「石棺」。

這是最終的結果——整體視角(相對現代的照片)。

但「石棺」的故事並未結束。

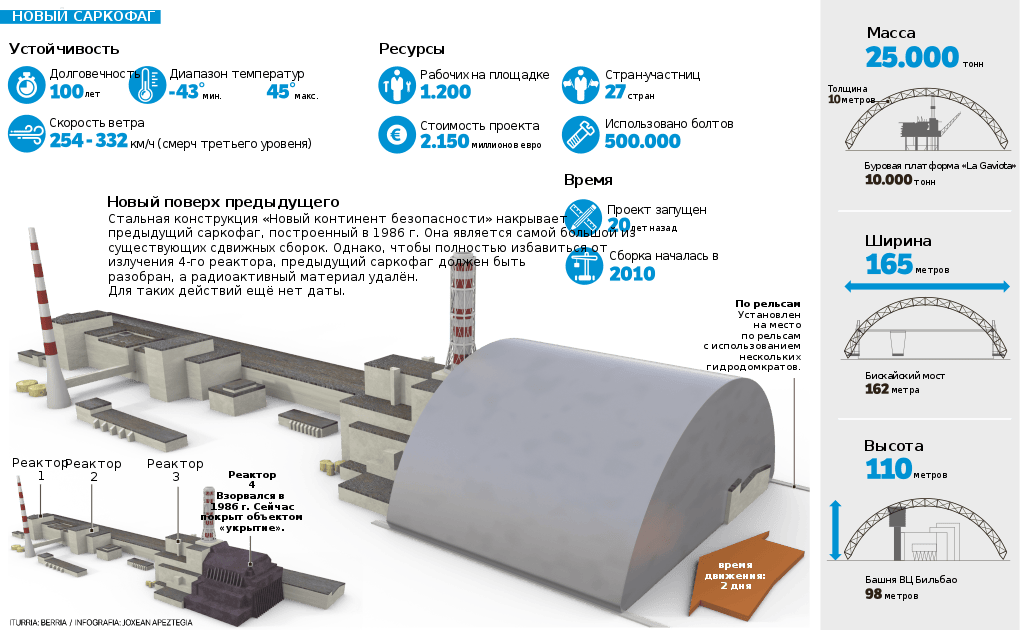

隨著時間的推移,舊「石棺」的結構開始失效,出現了各種弱化、漏水等問題。因此,有必要建造一個新的、更現代化的掩體。

這個新結構就是新掩體——「穹頂」項目。

為了讓新結構完全覆蓋4號機組建築,不得不拆除著名的通風管道,並用一個較小的管道替換,且位置略微偏移。

(未完)