有趣!永康一市管「三省」,這些村都與......

地名,是一個地域文化的載體,一種特定文化的象徵,一種牽動鄉土情懷的稱謂。地名就像一方容器,容納著這個地方的歷史故事,從中反映這個地方的由來、歷史和風貌。

陳亮《永康地景賦》云:「河南、山西,一縣兼管兩省;太平、長安,兩郡不過兩鄉。」在永康,有三個村的村名與省名相同、相關,這三個村分別為:山西、河南、福建寮。不少永康老人都笑稱:「我們永康可厲害啦,可是『一市管三省』呢!」

那麼,這三個村與這三個省有什麼聯繫呢?近日,記者走訪了這三個村,尋找這三個村名背後的故事。

神馬卜居:山西

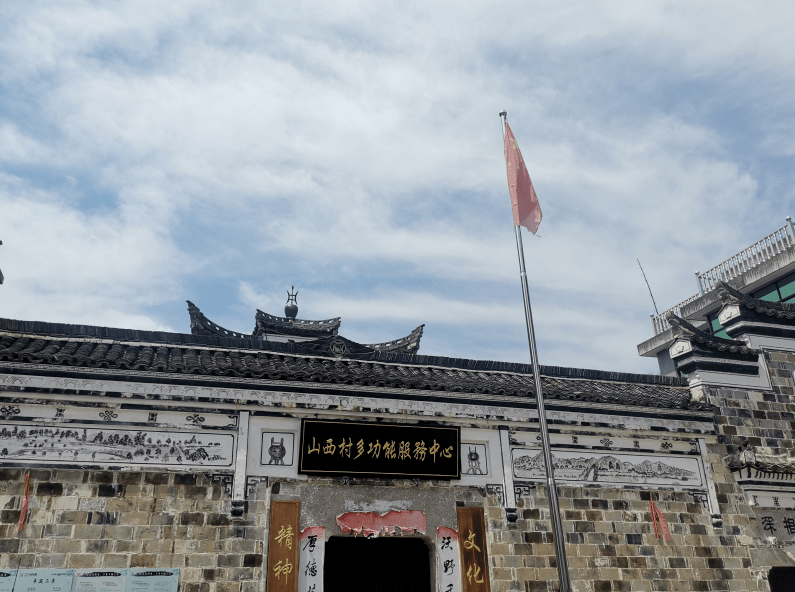

象珠鎮山西村山西自然村位於永康北部,地處龍山山脈石櫃山、方山與酥溪上游石湖溪之間,山環水繞,風光旖旎,田園廣袤,人傑地靈。

山西自然村現有792戶,1942個人口,以胡姓為主。山西自然村地名由來或許跟始祖有關,始祖胡穹是山西省平陽府人(今山西臨汾、運城一帶)。

南宋紹興年間,胡穹奉皇帝敕命,來到浙江省任婺州通判兼農事,成了婺州史上最年輕的通判。他居官守正,不畏辛勞,常去鄉間考察。

據傳,有天胡穹到永康、東陽巡察農事,途經太平鄉宗仁里,在石櫃山西麓飲馬小憩。

待準備上馬前行時,突然馬嘶騰蹄,駐足不前,任其揮鞭,無濟於事。胡穹環視周邊,但見鄉曲之相同,地形之仿佛,頗有家鄉之風貌。

仔細觀之,東有山神護松,西有財神獻寶,南有麒麟吐火,北有龍王嬉水,中則金壇托盤,大有鍾靈毓秀之感。

深知馬通靈性,胡穹即於馬前虔誠默禱,恭敬許願:「先祖英靈在上,你若看中此處風水寶地,我將在此安家落戶,繁衍生息,以光宗耀祖。」言畢上馬,馬則順從前行。

後來,他急流勇退,掛印辭職解甲歸田,建廬築舍,帶著家人定居在此。因村莊建於石櫃山西麓,同時也為了表達對故鄉山西的懷念,他將村莊取名為山西。

山西自然村歷經900多年,文化底蘊深厚。歷代先祖都十分重視教育,他們造書院、建書塾、聚文會、置考寓。建村以來,後代子孫仕官賢達眾多,文有進士教授,武有三軍將校。

在村中,保留著百餘幢老建築,如惠峰公祠、乃畲公祠、耐庵公祠、葦一公祠、飛聲書院、大屋裡、理常廳等,還有「洗馬池」等古遺蹟。

其中,乃畲公祠是一座專門為出嫁的女兒建造的祠堂,是永康為數不多的女祠。

相傳在清朝末期,村裡有一對兄弟,感情十分深厚。他們中,一個生的都是兒子,一個生的都是女兒。

為了增加聯絡,也為了方便女兒們回家探親,生女兒的這戶人家與他的兄弟商量,合資建了一個場所,用來招待回娘家探親的女兒。後來,這個地方就成了一個公共場所,兄弟倆和睦共建女祠的故事也代代相傳。

除了眾多的老建築,村口的濕地公園也是山西自然村的特色景觀。一條長約4.4公里的游步道貫穿其中,公園的小池裡栽種了荷花、睡蓮,與岸邊的楊柳、合歡樹相映成趣,時而掠過幾隻白鷺。

華溪之南:河南

河南一村位於永康城郊,緊挨經濟開發區和總部中心,屬東城街道。與大多數的永康古村落相比,河南一村算得上是一個「年輕」的新村,它出現於明末清初,建村400多年。

河南一村村名如何得來,是否也和山西自然村一樣與外省有淵源呢?記者走訪河南一村後發現,河南的村名由來與河南省並無關係,它的由來也有一個故事。

河南村民大多姓王,王姓始於山西太原。相傳,河南村的祖先王堯淳從山西省遷來,住在離此不遠的葛塘下村,並在下馬畈購置了許多田地。為管理方便,他就在下馬畈蓋了房子,派人長年居住。

有一年,永康發大水,四面汪洋,王堯淳爬到山頂,看到只有河南村地勢高,沒被水淹,就認定此為風水寶地,便遷居於此。因為村莊在溪的南邊,就將村莊取名為河南。

雖然,河南一村是一個只有400多年歷史的村莊,但這裡卻有豐富的人文歷史資源。1985年,河南一村的老胡爺山嘴遺址被列為永康縣級重點文物保護單位。在老胡爺山嘴,曾出土了磨製的石斧、打制的刮削器等各種類型的石器200多件。永康文物部門推斷在舊石器時代晚期、新石器時代初期就有古人類在這裡繁衍生息。

後來,這個遺址成了聞名中外的上山文化遺址之一,距今已有萬年左右歷史。那時的遠古人愛種稻。

當初,王堯淳相中的這個地方,想不到是一個綿延萬年的稻作文化。

因毗鄰永康經濟開發區、永康總部中心和田川未來社區,河南一村在發展現代服務業方面具有明顯的區位優勢。在河南一村,抬眼望去就是經濟開發區和總部中心的高樓大廈。民主二小(規劃中)、低效廠房區塊改造項目、立改套項目......未來,河南一村將逐步融入城市經濟。

而難得的是,在發展現代化工業的同時,這裡還保留著約1000多畝平整農田和山林。夏末的傍晚,晚風輕拂,帶來田間稻穀的清香,儼然是悠閒的田園風光景象。這裡成了「總部中心後花園」。

福建後裔的石頭村:福建寮

福建寮是隱藏在歷山中的一個自然村,隸屬於前倉鎮歷山村。福建寮雖不大,可住著不少福建人後裔。因此,這裡的人就以福建為地名,平時交流的語言至今還帶著閩南腔。

據《辭海》記載,「舜耕歷山」有七種說法,其中第六處是指永康的歷山,此處圓峰屹立,狀如覆釜,山巔有田、井、潭,皆以舜名。

要登歷山,福建寮是第一站。這裡四周環山,只得狹長的一塊空地,建有不少房子,其中幾幢還是石頭房。

「我們是清朝康熙年間從福建來的,距今已有300多年。我聽以前的老人說,我們太公是在杭州做木頭生意的。這裡的木頭好,他常來。後來,他就在這裡搭了個茅草棚,並留了下來。」村裡一名傅姓的老者說。

「寮」,意即小屋。福建寮,就是福建人建的小屋的意思。當年的茅草棚已不復存在,但是福建寮的幾幢房子仍頗具特色。石屋依溪而建,外牆全用石頭打造,牆壁上的鵝卵石大小均勻,牆面平整,嚴絲合縫,色彩協調。全村約有6幢這樣的石頭房,都是傅姓子嗣分家建造的。

這裡極目之處皆是樹木,深山僻靜,故遠離了喧囂,也少卻了煩雜。夏季白天氣溫要比城區低6℃左右,在陰涼之處完全感受不到炎熱。來到這裡,便是一頭扎進飽含負離子的清涼之地。

在村裡的游步道行走,放眼望去,兩邊是茂密的樹林,遠離城市的喧囂,你能聽到的是水聲、風聲、鳥叫聲,讓人不禁靜下心來。

時代在變,老村也在改變。2017年,福建寮自然村通過「五水共治」與美麗鄉村建設,原本「髒亂差」的小村莊搖身一變成了特色石頭村。村子景優、靜謐,石頭房獨特、有韻味,有村民還在村裡開了農家樂,板栗樹下擺了十來張桌子,最多時一天可接待百來位客人。

屹立百年的石頭房前,公雞在門檻上安睡。在白雲深處的福建寮,總會讓人回歸最原始的寧靜。

寫到了這裡,

你知道什麼叫一市管「三省」了嗎

轉發給更多的永康人