【文/觀察者網 阮佳琪】

當地時間24日,美媒《華爾街日報》網站發布了一篇「酸味沖鼻」的文章,滿腹牢騷地抱怨起來,在美國將自身貿易逆差歸咎於中國所謂「政府補貼」等產業政策,並大肆渲染「中國衝擊2.0」論調之際,「極具權威性和可信度」的國際貨幣基金組織(IMF)居然唱反調。

「IMF不同意美國的觀點。」美媒忿忿不平地提起,IMF上個月發布的一篇博客文章稱,在對美國貿易逆差和中國貿易順差進行調查後,發現兩者之間「幾乎沒有聯繫」。IMF分析稱,兩國貿易的外部發展變化「在很大程度上皆是由國內因素所致」。

《華爾街日報》還對IMF文章中的這句話頗為計較:「有人擔心中國的外部順差是由產業政策造成的,這反映了一種不完整的觀點。我們應該從宏觀角度來看待這一問題。」言語之中並無指向性,但這家美媒主動對號入座,認為這句話是在「含蓄譴責」美國,批評IMF對中國貿易順差情況「過於樂觀」。

IMF博客文章截圖

《華爾街日報》的這篇文章在邏輯上呈現出一種「割裂感」。它一邊認同國際貨幣基金組織(IMF)是世界上最具影響力的國際經濟機構,花費大量筆墨來描述該組織在過去近80年里為推動全球經濟願景發揮了重要作用,並強調其所具有的「權威性和可信度是任何私人分析師或個體國家都無法比擬的」。

然而,另一邊,它又對IMF很少將貿易順逆差歸咎於跨境影響而不滿,還在評論區里隱晦地引導讀者質疑「IMF是否正確履行了最初的使命」。

而之所以這麼擰巴,就是因為IMF的最新調查,不支持美方一再兜售的所謂「中國巨額貿易順差正在傷害世界」的說法。

《華爾街日報》稱,自中國於2001年加入世界貿易組織以來,美國一直對中國貿易順差的增長感到不滿,還把這些順差的原因歸結為中國對製造業和出口進行了大量補貼,同時抑制消費。

「美國希望IMF也這麼說,但IMF採取了更為中立的立場」,《華爾街日報》酸溜溜地冒出了這麼一句話,全然不顧國際組織保持客觀公正,不盲目附和某個國家的片面觀點,本就無可厚非的事實。

IMF在調查後指出,中美貿易差額主要受國內宏觀因素驅動,與貿易和產業政策的聯繫有限。「關於外部差額的貿易和產業政策觀點,充其量是一種不完整的觀點」。

根據IMF發布的文章,其通過二十國集團模型進行的程式化模擬,發現美國貿易逆差是後疫情時代政府和個人支出高企導致儲蓄消耗衝擊的結果,中國貿易順差則主要與國內需求疲軟有關。

IMF認為,國內因素導致的順差需要用著眼於國內的辦法來解決,大規模財政調整將有助於美國改善外部差額,其中包括提高間接稅、以累進方式提高所得稅、取消一系列稅收支出以及改革福利計劃。

而且,IMF也並非如《華爾街日報》所說「不關注補貼和產業政策」,文章的第二部分便專門討論了相關方面對貿易活動的影響。而這家美媒之所以不提,恐怕也是因為它不喜歡IMF的結論——「中國的產業政策對總體外部差額的影響有限」。

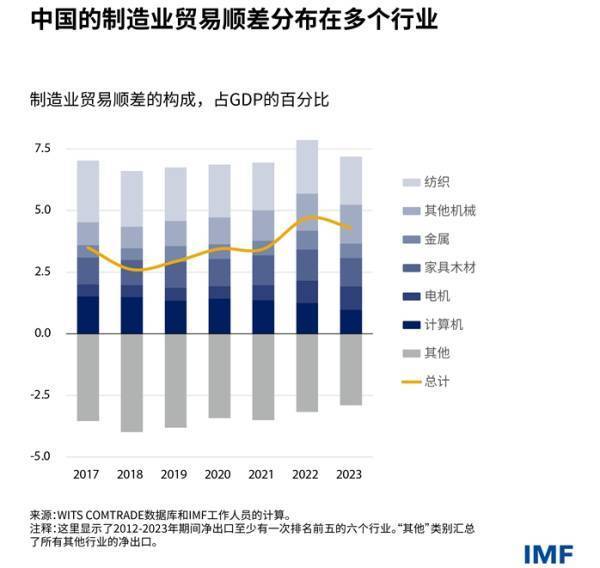

根據IMF的調查,中國的補貼政策集中在軟體、汽車、運輸、半導體以及最近的綠色技術等重點行業。不過,中國的製造業貿易順差並未集中在任何特定產業,而且對順差產生影響的主要行業所占比例一直保持相當穩定。

文章以中國電動汽車出口為例,稱中國去年生產製造了890萬輛電動汽車,其中120萬輛的出口僅占所有中國產品的1%左右。美歐等西方國家近來針對中國電動汽車炒作所謂「中國產能過剩」的話術根本站不住腳。

IMF博客文章截圖

而《華爾街日報》更不會說的是,IMF在文章最後特別點名,「包括美國在內的許多國家」都正在迅速擴大對產業政策的使用,並強調關稅、非關稅壁壘和國內成分規定等單邊措施是「錯誤的」,應尋求與世貿組織一致的工具或多邊貿易規則。

10月14日,中國國務院新聞辦公室就2024年前三季度進出口情況舉行新聞發布會。對於有國家擔憂中國貿易順差過大,海關總署副署長王令浚強調,中國從不刻意追求貿易順差,近期貨物貿易順差擴大的背後,既有我國產業競爭力提升、出口韌性較強的因素,也受到近期全球大宗商品價格下跌拉低了進口值這些因素的影響。他還表示,有的國家一方面對我貿易順差指手劃腳,一方面卻又不斷加嚴管制措施,限制對我出口,令人費解。

另據新華社等媒體報道,在美媒發出酸言酸語之際,IMF和世界銀行2024年年會正於10月21日至26日在華盛頓舉行。

當地時間22日,IMF發布最新一期《世界經濟展望報告》,IMF首席經濟學家古蘭沙在新聞發布會上就中國經濟相關問題回答道,自上月底以來,中國人民銀行和財政部等部門出台了一系列措施來穩定預期和信心。「這些措施的方向是正確的,它們很好地改善了房地產行業的狀況,例如降低借款利率,和改善房地產企業的資產負債表。」

古蘭沙解釋稱,中國財政部最新發布的措施尚未納入此次預測,正等待更多細節公布。在未來的預測更新中,將綜合考慮第三季度中國經濟增速(4.6%)和一系列政策措施對經濟的提振作用。IMF預測,中國今年經濟增速為4.8%。

此外,根據IMF的最新預測,世界經濟增長勢將更加依賴金磚國家來推動。與六個月前的上一輪預測相比,IMF現在預計未來五年,中國、印度、俄羅斯和巴西等強勁的金磚國家經濟體將占據更大的增長份額。相比之下,美國、德國和日本等七國集團(G7)成員國的預期貢獻被下調。

IMF指出,其中中國將成為未來五年全球經濟增長的最大貢獻者,其貢獻率將達到21.7%,超過所有G7國家的總和。印度是另一個全球增長巨頭,預計到2029年將貢獻近14.8%的總經濟增長率。