如果用一句話,形容最近幾年的國產劇,那就是「面子熱鬧,里子空虛」。

表面上看,市場幾乎每個月都會產出一部爆款,收視數據光鮮亮麗,觀眾追的不亦樂乎。

但這些爆劇的花期,往往很難長久,播的時候話題度拉滿,風頭過後卻食之無味。

所以很多人寧願回頭重溫那些老劇,儘管對劇情早已滾瓜爛熟,但每次看還是樂此不疲。

比如《父母愛情》,隨便撿起一段來,都能看得有滋有味。

還有《甄嬛傳》的「甄學家」們,不斷從細節里,發現新的樂趣。

這些劇歷久彌香的長尾效應,讓觀眾願意花費時間成本一刷再刷,成為公認的經典。

今天,皮哥就和大家盤點國內評分最高的11部國產劇,看看這些被奉為經典的作品究竟「神」在哪兒。

—11—

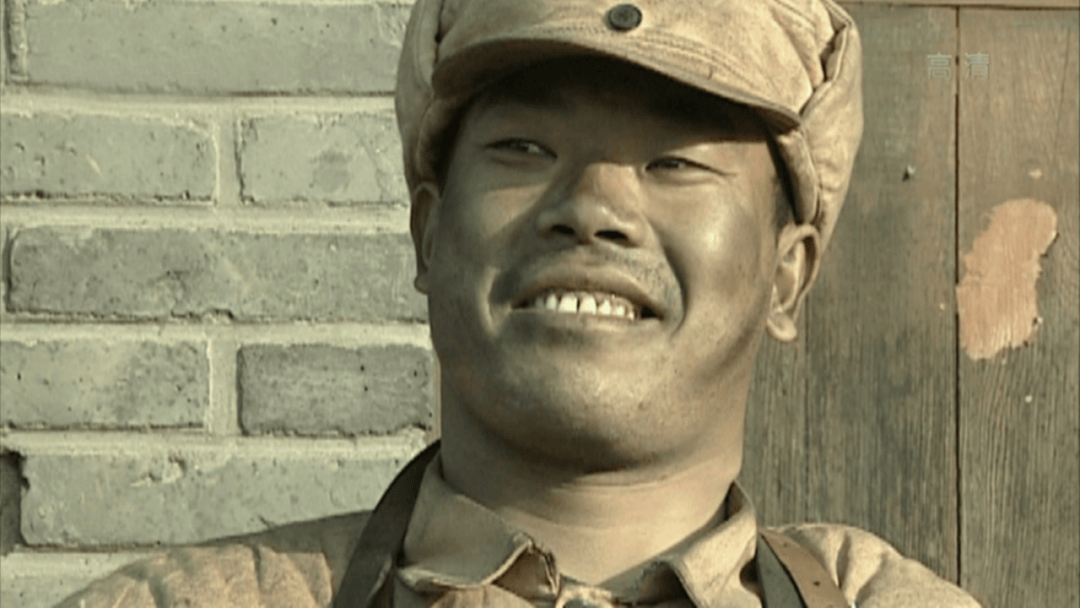

《亮劍》(2005)

豆瓣9.5分丨播出三千多次,男主角差點不是李幼斌

19年過去了,《亮劍》「抗戰第一劇」的交椅依舊無人撼動。

期間也有劇企圖複製《亮劍》的輝煌。

比如2011年的《新亮劍》,但最後4.7的評分只能說落個自取其辱的下場。

雖然《亮劍》的類型標籤是「戰爭」,但它最難復刻的反而不是戰爭戲,而是人。

像楚雲飛、魏和尚、張大彪、趙剛這些角色都如此鮮活,再加上演員們的傳神表演,讓他們擁有了不可替代的地位。

但這部劇最大膽的手筆,就是塑造了李雲龍這樣一個非典型英雄。

《亮劍》之前,影視劇中的英雄大多是高大全的完美人設,到了李雲龍畫風突變,成了一個愛罵娘暴脾氣,但又滿腔愛國熱情的草莽英雄。

這種不經修飾的真實樸素是李雲龍打動觀眾的原因。

一個富有反叛精神的大老粗比完美無瑕的英雄更有感染力。

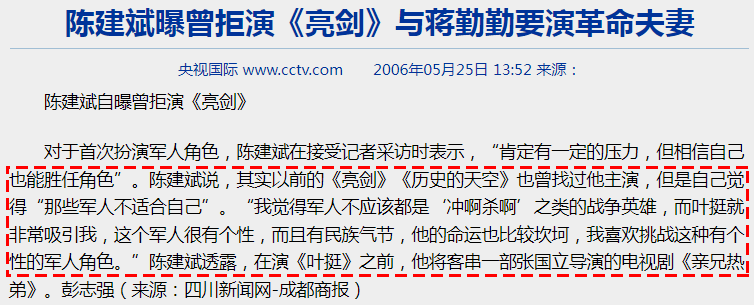

值得一提的是,演員陳建斌曾自曝,當初《亮劍》劇組也找過自己演男主。

但他覺得「那些軍人不適合自己,我喜歡挑戰有個性的軍人角色」,於是婉拒了。

因為主角行事作風原因,以及小說後半部分涉及時代背景的敏感,《亮劍》的誕生經歷了不少艱難。

即使到最後,電視劇還是未能完整呈現李雲龍完整的一生。

這也成為《亮劍》最大的遺憾。

—10—

《士兵突擊》(2006)

豆瓣9.5分丨一部沒有女性角色的劇

在它出現之前,軍旅劇在國產劇里屬於冷門中的冷門。

所以在《士兵突擊》籌備之初,導演康洪雷到處拉投資,但很多人一聽是軍旅劇而且沒有女主角,立馬就沒了興趣。

最後還是有軍旅情懷的華誼老總王中軍拍板投資了這部劇,還推薦了王寶強出演。

在這部純爺們的戲裡,締造了國產劇有史以來最生動飽滿的男性群像。

王寶強的許三多,張譯的史今班長,段奕宏的老A袁朗,陳思誠的成才,每位演員用無可替代的表演賦予了角色靈魂。

雖然剛開播的時候收視率全國墊底,連見慣大風大浪的台長也因為收視太差崩潰大哭;

但隨後它便迎來後勁超足的長尾效應,至今已經重播200餘次,成為軍旅劇難以企及的天花板。

多少男性觀眾被鋼七連的漢子們打動,特別是「不拋棄,不放棄」的許三多,讓他超越角色本身成為感動一個時代的精神圖騰。

這個角色也讓王寶強成為家喻戶曉的國民演員,就此開闢了屬於他的事業版圖。

前不久,王寶強憑藉《八角籠中》提名百花獎最佳導演,昔日的許三多終究完成了屬於他的鳳凰涅槃。

—9—

《潛伏》

豆瓣9.5分丨開啟中國諜戰劇黃金時代

2011年春晚舞台,趙本山把余則成的名字放到小品里,一句「這都潛伏到咱家多少年了」成了當年最熱的梗。

能成為本山大叔春晚play中的一環,可想而知《潛伏》當年有多火了。

《潛伏》的劇本堪稱教科書級別。

導演姜偉在原作小說的基礎上,又借鑑了蘇聯諜戰劇《春天的十七個瞬間》的構思,用一場場精彩絕倫的辦公室狼人殺盤活了這場潛伏大戲。

除了抓內鬼的經典諜戰戲碼,天津站上演的官場現形記也堪稱活靈活現的職場生存法則。

辦公室的人情世故,與領導同事的相處之道,辦公室內老油條們的勾心鬥角讓人看得無比真實。

老謀深算的吳站長更是最強段子手,貢獻了全劇八成以上的金句,角色表現深受觀眾喜愛。

《潛伏》開啟了諜戰劇的黃金時代,此後《黎明之前》《懸崖 》《風箏》等精品不斷湧現,共同壘起諜戰劇的天花板。

—8—

《走向共和》(2003)

豆瓣9.6分丨尺度最大的歷史正劇

《走向共和》的幕後團隊相當硬核。

製片人是投資製作《雍正王朝》的劉文武,編劇是創作過《漢武帝》《大清鹽商》的盛和煜,導演則是拍歷史劇手拿把掐的張黎。

這樣一個1+1+1>3的王牌團隊,必定不會按部就班的去拍清末民初那段歷史。

在查閱6000萬字的史料後,盛和煜他們明確了一個方向:那就是從藝術性和人性化的角度解讀。

像是慈禧、光緒、李鴻章、袁世凱這些大人物,不只是作為史書中的紙片人,而是活生生的人來還原。

他們在內憂外患下所做的種種抉擇,既有私利和錯判,也能看到苦楚和無奈。

但這種對慈禧、李鴻章等人的複雜性展現,在播出後引發巨大爭議,被痛批為歷史虛無主義,給反面人物翻案。

因此之後十幾年,《走向共和》一直處於被禁的狀態,直到近些年它的價值才得到重新審視,9.6的評分就是最好的證明。

《走向共和》是一部孤品,很難再有歷史劇能如此客觀辯證地去講述歷史了。

—7—

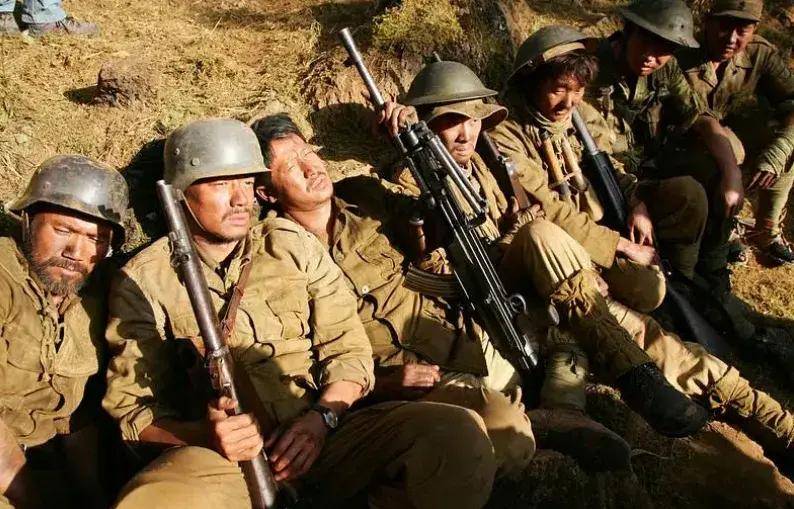

《我的團長我的團》(2009)

豆瓣9.6分丨因「超前」差點被埋沒的神劇

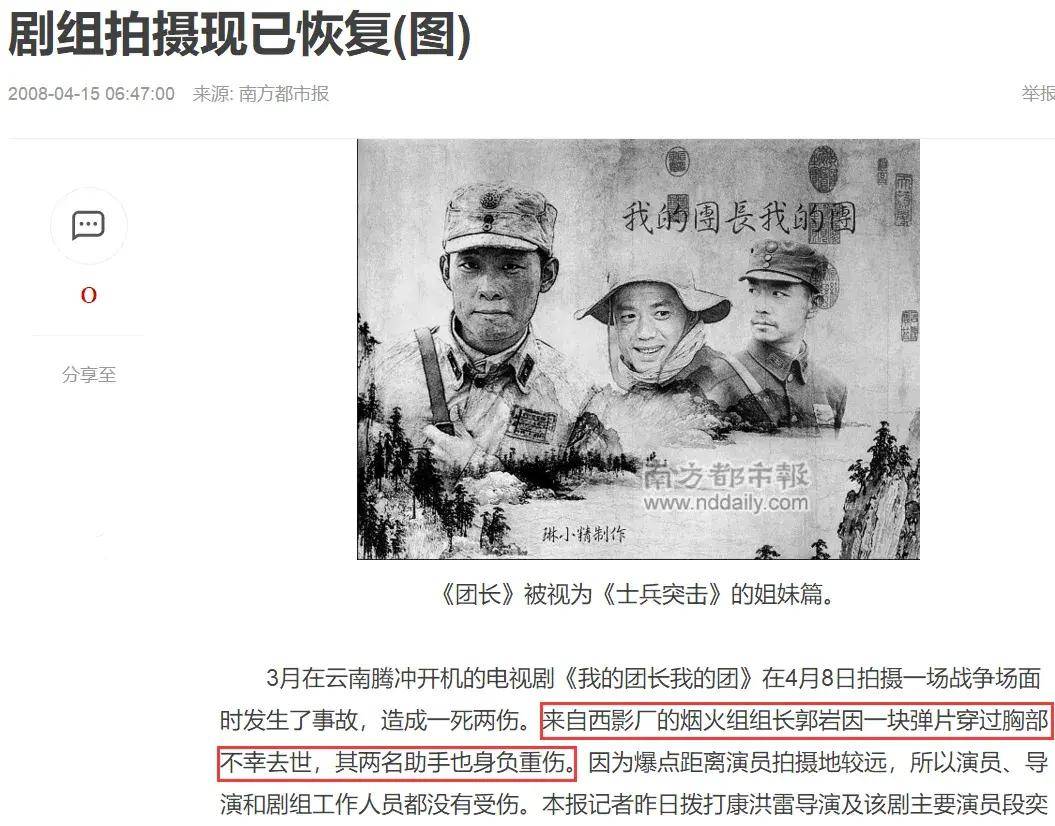

2009年,康洪雷導演的《我的團長我的團》首播,賣出了每集150萬的天價。

有《士兵突擊》的火爆在前,再加上「鋼七連」原班人馬聚首,這樣的商業效果也在所有人的預料之內。

但開播後,大家等到的卻不是《士兵突擊》式的熱血勵志,緩慢的節奏加上時而晦澀的情節,直接把觀眾看愣了。

預定的爆款意外啞火,收視慘澹的同時又慘遭痛批,給了全劇組不小的打擊。

再加上拍攝期間發生意外,還造成工作人員傷亡,《我的團長我的團》一度成為「反面教材」登上各大報紙的頭條。

原以為這部劇就此沉寂,誰想幾年後它會上演口碑反轉,如今甚至反超《亮劍》成為評分最高的抗戰劇。

它的好不是那種酣暢淋漓的爽感,而是需要靜心細品的娓娓道來。

那些不被看重的「炮灰」,才是戰場上最真實的人性記錄,他們會有畏懼退縮但最終又甘願犧牲奉獻。

從這些小人物身上,我們能看到中國人的精神,以及中華民族屹立不倒的原因。

遺憾的是,由於資金不足無法按照原計劃拍攝,不得不對後面的劇情走向進行了刪改,王寶強客串的戲份也被刪的一乾二淨。

—6—

《三國演義》(1994)

豆瓣9.6分丨滾滾長江歷史東流

1994年,央視版《三國演義》播出,收視率一度高達46%,「看三國」幾乎成了當時人們每晚的必備功課。

拍攝4年,投資1.7億,單是群眾演員就超過40萬,這組數據放在當下也稱得上鴻篇巨製。

雄厚的人力物力,再加上全體演職人員的用心創作,造就了這部藝術性與史詩性並存的精品。

它的偉大之處在於對小說原汁原味的還原,從黃巾起義到三分歸晉,小說中的經典名場面都在劇中得到完美還原。

最牛掰的當屬「火燒赤壁」一場戲,軍隊特地派出一個師的兵力和一架直升機支援拍攝,最終呈現了極其壯觀的視覺效果。

《三國演義》播出後不僅國內反響巨大,就連日本、泰國都花重金買下版權,帶動「三國IP」在亞洲的火熱。

美中不足的是,因為拍攝時間過長有的演員無法協調時間,一些角色不得不中途換成其他演員。

比如趙雲先後由三位演員扮演,還有演員洪宇宙同時扮演過青年袁紹和周瑜兩個角色。

演員的變動導致看的過程中有些出戲,但瑕不掩瑜,它依舊是一部經典。

—5—

《武林外傳》(2006)

豆瓣9.6分丨武俠喜劇獨領風騷

18年過去,它依舊是很多觀眾的「下飯劇」首選。

誰能想到,這部開闢武俠情景喜劇先河的神劇,開播時撲的悄無聲息。

首播當天,《武林外傳》的收視只有1.95%,畢竟這樣一部披著古裝皮玩現代梗的劇,在當時來說太超前了。

但出乎電視台意料的是,僅僅兩天後收視率開始節節攀升,最高甚至直逼《亮劍》創下的最好成績。

之後各地電視台也爭相重播,幾乎搶占了各大頻道的黃金時段。

《武林外傳》好就好在儘管情節和台詞看起來如此荒誕無厘頭,卻傳遞著最真誠平實的人生真諦。

小小的同福客棧仿若一方江湖,見證著住客與過客的悲歡離合,治癒著無數觀眾的心靈。

每個角色,每位演員,都是觀眾心中難以替代的硃砂痣和白月光。

寧財神原本只打算寫40集就罷手,但在房貸壓力下絞盡腦汁寫到80集。

還記得當初大結局的一句「未完待續」讓人期待了很久,最後卻隨著寧財神吸毒不了了之。

這麼多年過去,同類作品裡也就《鵲刀門傳奇》這麼一部還過得去,《武林外傳》造就了武俠情景喜劇的巔峰,也成為絕唱。

—4—

《毛騙·終結篇》(2015)

豆瓣9.7分丨草根網絡劇的逆襲

在這個璀璨的頂級國劇陣容里,這部由非專業團隊創作的網劇顯得格格不入。

它的主創是一群來自河北傳媒學院的大學生,憑著一腔熱血扛著自己的設備,自編自導自演了《毛騙》。

但這麼一部草台班子拍出的「三無」作品,卻受到全網觀眾的熱捧,不斷創下評分新高。

故事的主角,是一群混跡於城市大街小巷的騙子。

他們「狩獵」的對象,是那些賺著大錢卻不幹人事的有錢人,他們用各種騙術花招精心布局,等著為富不仁者入瓮。

這就像一個現代背景的武俠故事,主角團是行俠仗義的俠盜,既有傳奇色彩又有對社會生活的真實記錄。

從2010年到2015年,《毛騙》一共拍了三季,這部終結篇就像是對他們成長的總結,最後在主角們各自天涯的結局中和觀眾揮手告別。

這一系列的成功讓人看到,即便沒什麼錢,沒什麼名氣,依然可以拍出拍案叫絕的精品。

這群戲內處在社會邊緣,戲外在影視圈亦是無名之輩的人,用他們的才華征服了觀眾,完成了人生最精彩的反轉和逆襲。

—3—

《紅樓夢》(1987)

豆瓣9.7分丨超越高鶚的完美續寫

87版《紅樓夢》是對原著的完美還原,也是紅學家們的一次完美發揮。

但這麼一部堪稱藝術品的作品,起初讓導演王扶林幾度崩潰,差點放棄拍攝。

雖然看過很多遍原著,也研究過專家學者的相關資料,但王扶林對這部傳世經典仍然沒有底,也受到來自上級和社會的各種質疑。

情急之下,王扶林請來沈從文、曹禺、周汝昌等文學大家擔任顧問,為劇本和場景一一把關。

有了這些大佬的護航,電視劇成功把握住原著的精髓,雖然淡化了神話色彩,但在生活細節上有了更精細的雕琢。

特別在演員的選擇上,王扶林放手啟用了很多新人,歐陽奮強、陳曉旭、張莉等都是導演組的「神仙選角」。

最令人驚喜的是電視劇大膽棄用了後四十回高鶚的續寫版本,周嶺等紅學家們為《紅樓夢》集體創作的後續堪稱驚艷。

如果說高鶚版還給《紅樓夢》留下一個希望的尾巴,劇版則是延續原著諸芳流散的悲涼基調,創造出一個悽慘破碎卻又力道萬鈞的結局。

王熙鳳死後被草蓆裹著丟到荒郊野外,單純的史湘雲淪為歌妓,薛寶釵流落民間,偌大的賈家終究落得「白茫茫一片大地真乾淨」的結局。

可惜的是,受到資金和環境的限制,原本十幾集的續寫內容被壓縮到只有六集。

就像網友說的,當年有人卻沒錢,現在有錢卻沒人,87版《紅樓夢》成了絕唱。

—2—

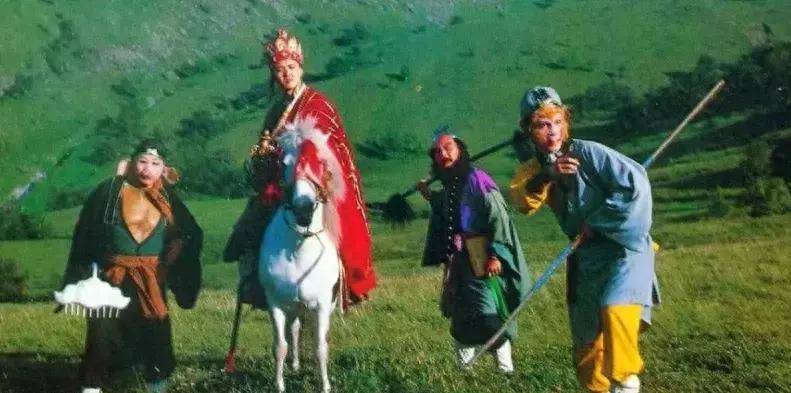

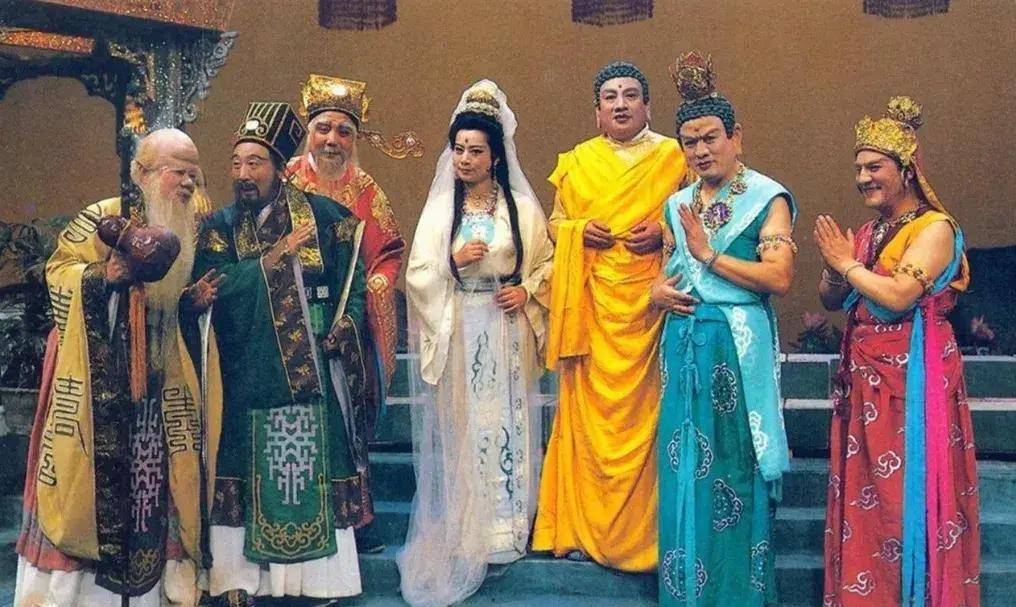

《西遊記》(1986)

豆瓣9.7分丨老少皆宜的假期神劇

89%的收視率,重播次數超過3000次,這是86版《西遊記》保持至今的驚人紀錄。

作為四大名著中最早被改編成影視劇的一部,《西遊記》在那個年代註定困難重重。

由於技術有限,書中的很多場景很難在攝影棚還原,楊潔導演只能帶著堪景人員從南到北,跑遍大半個中國找到合適的取景地。

但最難辦的是各種特效鏡頭,很多時候只能採用最「老土」的方法。

比如龍宮的場景,是隔著魚缸拍攝水中鏡頭;

還有天宮的雲霧繚繞是乾冰炮製,孫悟空口吐的仙氣是香煙的煙霧。

土特效在當年讓無數觀眾為之驚嘆,許多孩子競相模仿劇中的鬥法也成為一道風景。

演員傳神的表演,再加上造型師王希鐘的高超妝造,造就了這些至今被老百姓奉若真人的角色形象。

在技術落後、資金不足的條件下,86版《西遊記》在視覺和審美效果上達到的格調是電腦時代也難以企及的。

—1—

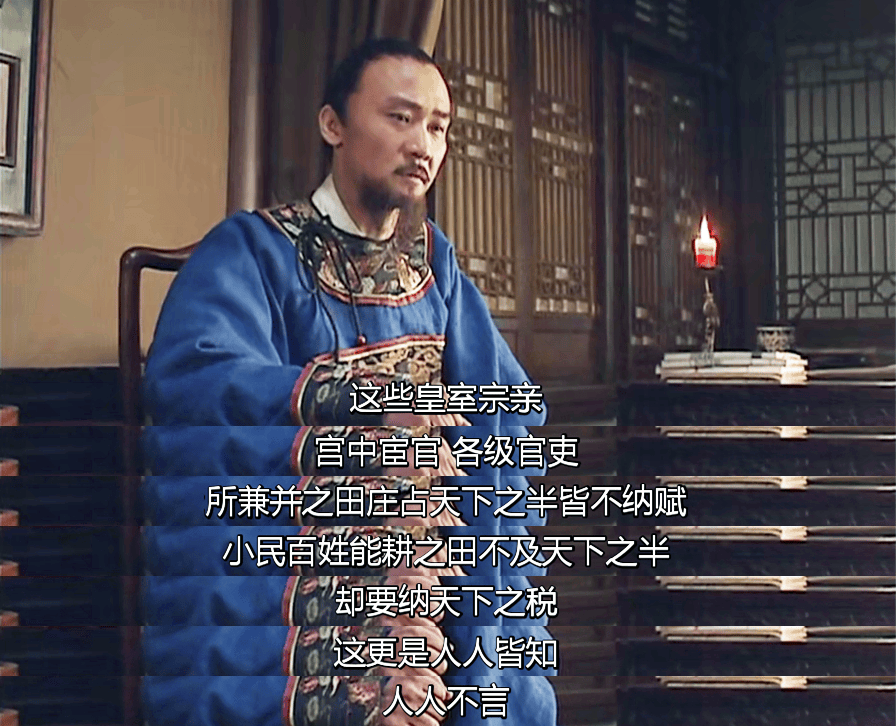

《大明王朝1566》(2007)

豆瓣9.7分丨當之無愧的「劇王之王」?

這是一部具有歷史深度的文學作品。

上至帝王權術,下至百姓民情,在既定的歷史框架中縱情發揮,展現最透徹深邃的歷史面貌。

雖然只是截取了大明王朝的一個橫截面,但其中能看到浩浩湯湯的中國史,也有我們所處的現實倒影。

操縱棋盤的嘉靖帝,身上凝聚著中國歷代帝王的鬼影;各懷心思的百官,在彼此牽制中暴露出封建制度的弊病。

正如浙江巡撫鄭泌昌所說:文官袍服上織的是禽,武官袍服上繡的是獸;穿上這身袍服,你我哪個不是衣冠禽獸?

陳寶國的嘉靖,倪大紅的嚴嵩,黃志忠的海瑞,眾位演員用醇厚的表演堆積起歷史的厚度。

但這種厚度和高度也成為它的門檻,很多觀眾覺得戲劇性不夠,故事太乏味艱深,這也成為這部劇的「原罪」。

《大明王朝1566》播出後收視慘澹,之後就被湖南衛視雪藏,一藏就是十幾年。

雖然如今已經為它正名,但很少有人再敢嘗試拍這種費力不討好的作品,《大明王朝1566》成為歷史劇最後的高光。

以上,就是評分最高的11部國劇。

可以看出,大眾對這些老劇的偏愛並非厚古薄今,而是這些劇真正具有不被時代淘汰的品質。

因為篇幅有限,還有不少同樣優秀的劇集未能上榜,不知在您心中,哪些可以被列入神劇的行列?

文/皮皮電影編輯部:阿志

原創丨文章著作權:皮皮電影(ppdianying)

未經授權請勿進行任何形式的轉載