最近,有部電影突然火了。

網飛播放量一夜之間暴漲。

電影改編原作書,銷量也一路飆升。

而後,卻疑似被國內某讀書平台迅速下架。

結果,更火了。

好在,同名電影仍在平台播放。

咱們一起來瞅瞅,到底咋回事——

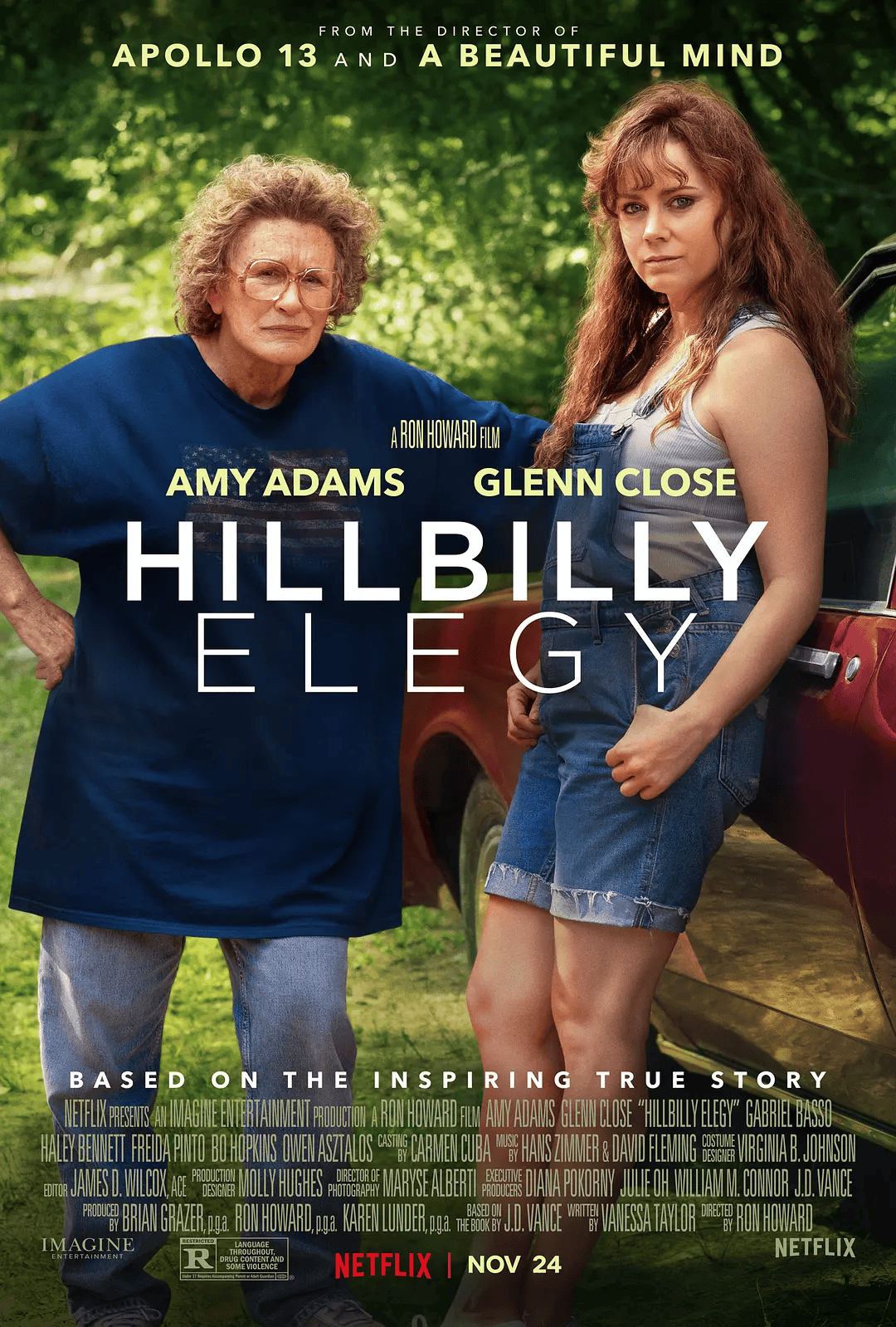

《鄉下人的悲歌 》

Hillbilly Elegy

該片突然爆火,跟最近的美國大選有關。

特朗普遇刺,大選聲量高漲之時。

他緊接著宣布了自己的競選搭檔:JD·萬斯。

意味著大選一旦勝出,萬斯即是下一任美國副總統。

萬斯經歷特殊,從政還不足兩年。

《鄉下人的悲歌》一書,正是萬斯入局政壇之前的作品。

出版即大熱,橫掃排行榜,給了他超級暢銷書作家的身份。

書本來就火,現在作者又一夜之間萬眾矚目,作品熱度自然翻番。

加上很多人覺得,既然這本書受眾如此之廣,作者又是特朗普的副手,那麼看看這本書寫的啥,或許就能理解支持特朗普的選民到底在想啥。

而對於一些對政治話題不感冒的人來說,作品也有一定吸引力。

因為作者萬斯,最近在網上也挺火。

各種暴言,怪樂呵的。

比如這段採訪發言:

「美國現在的實際管理者,實際上是一群不生孩子的愛貓女人。她們對自己的生活和過去做出的人生選擇感到痛苦,就要讓這個國家剩下的人也跟她們一樣痛苦。(然後列舉了對手黨派中沒有生孩子的兩位女性和一名同性戀男性)我實在理解不了,我們怎麼能把國家交給一群和它沒有直接利害關係的人?」

通俗點說,就是萬斯覺得連孩子都不生的人根本不信任國家。

畢竟,沒有孩子做「人質」,又怎能確保對方能堅守責任為國民作長遠規劃。

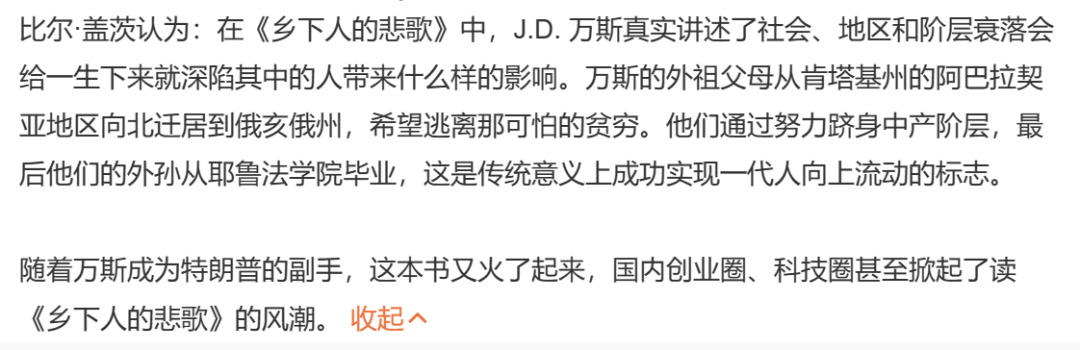

還有,他曾強硬地表示反墮胎。

也反對政府資助中低收入家庭獲得兒童保育扶持。

萬斯認為一旦繼續資助,孩子有政府照顧,女性就能解放雙手出門上班了,這對孩子的成長會不利。

暴言之外,萬斯政治態度的轉變也有些喜劇效果。

起初,他強烈抨擊特朗普執政。

如今,卻與其並肩,稱頌特朗普是「偉人」。

頗具戲劇化的背後故事經由採訪被挖,一度有了吃瓜的味道。

魚叔剛寫完韓國的政壇醜聞,很多魚友在文章下面感嘆現實有時比影視作品更荒謬。

但政客們退場登場之所以能掀起熱鬧,不僅因為那些喧囂鬧劇和博弈手段。

本質上還是他們販賣著大眾關心的未來生活願景。

就像萬斯的熱度里,除了一些看戲的目光,還有很多人確實在他身上找到話題點和共鳴感。

比如,底層出身、家庭複雜、生長環境糟糕,卻一路逆襲考上耶魯法學院,再成為暢銷書作者,甚至如今不到40歲,已邁向副總統之職。

個中艱辛與困境,以及他個人經歷反射出的社會問題,都被寫入自傳性作品《鄉下人的悲歌》中,再經改編成電影。

而其中確實藏著他的逆襲秘法,和思考出的底層困境真相。

也意外的,與國內的許多現象驚人相似。

電影用一段焦灼的返鄉之旅,串聯起萬斯生活的當下與過去。

讓觀眾看到他逆襲之前的絕望狀態,也更好奇他何以走到如今。

比如,縱然看似光鮮地考上耶魯,但萬斯的處境實則捉襟見肘。

打三份工領補助金也填不滿高昂的學費,只能依靠額外的實習工作。

可「鄉巴佬」的出身讓他受盡冷眼,與城市精英生活格格不入。

實習面試處處碰壁,眼看就要付不出下學期的學費。

偏偏此時又接到母親復吸的消息,萬斯只好在緊張的面試間隙返還家鄉看望母親。

也正是在返鄉過程中,回憶與當下體悟思考交織,讓萬斯意識到了許多問題。

比如,似乎貧窮是會遺傳的。

外婆早孕生子,丈夫酗酒家暴。

常年浸淫於此長大的母親,也在命運安排下鬼使神差地走了外婆的老路。

母親也是早孕離婚,父親放棄撫養權,她只得一人撫養萬斯姐弟倆。

生活的無助導致她酗酒、嗑藥、陰晴不定。

甚至還有嚴重的家暴與自殘傾向。

母親常年在各種男人處輾轉,多數同是癮君子。

環境塑造之下,萬斯棄學、打架、偷盜、抽大麻,學了個全套。

底層如牢,眼見又要收監萬斯,再無出頭之日。

想要改變,說來容易做來難。

就是真正意識到貧窮的存在,下定決心與亂七八糟的原生家庭切割,掙扎出新的人生。

但正如中國家庭常用「孝道」捆綁關係,美國人也有「家庭」意識維持家族互助。

這樣的觀念,自小就被植入萬斯腦中根深蒂固。

所以很長一段時間,萬斯無力也無意識地沉溺在原生家庭問題里一路下墜。

但萬斯又是幸運的。

在他自我覺醒之前,外婆眼看孩子的沉淪與自己的衰老,決心將萬斯從母親身邊打撈。

她態度強硬地圍起萬斯的生活屏障,叫停他的放縱。

強迫也好感動也罷,終於將萬斯推入正軌。

外婆幾乎是一同重塑了自己與萬斯的家庭觀,那就是陪伴不等於一起沉淪。

但外婆離世後,原生家庭問題仍在。

母親不斷復吸,拖垮了自己與兒女。

萬斯為此拖延面試回到家鄉,沮喪地發現眼前的一切似乎從未改變。

到這,電影也無意識地揭示了一個問題。

那就是階級固化的原因之一正是許多底層家庭的負重太大。

越是貧窮,家中越是需要有人出人頭地。

而越是需要,越是焦急。

當出色者的人生略有起色,這份生存焦慮便會迫不及待地轉移到他身上。

這就導致,底層人上爬之路不只需要開闢自己的命運,背後還拖著一家人的期待與生計。

但很多時候,人只是長大,卻並未來得及發展成長。

著急扮演拯救者的角色,就會被重壓束縛導致無法輕裝上陣,非常容易倒在難以兼顧的縫隙里。

就像電影里,萬斯一度要在陪伴母親與儘快回城面試之間做選擇。

而萬斯所謂的逆襲方法,同樣也藏在這個選擇中。

他意識到,報團取暖無濟於事,他留下救不了任何人。

當原點是泥沼,生機就只能向前去尋,而非停在原地。

看得出來,電影整體還是美國夢的另一種復刻。

所以著重抽取原作中的原生家庭話題來博得觀眾共情。

但,正如「Hillbilly」並非國內觀念里的「鄉下人」。

看著開汽車住獨棟的底層,咱也確實共情不來。

唯一有些共性的,是魚叔覺得強調個人在自我與家庭間的取捨有些殘忍。

說到底,底層人之所以要有所取捨,根本上還是貧窮帶來的無奈。

事實上,電影對這種貧窮詛咒進行了歸因,也恰恰呼應了萬斯現實中在政治領域受到矚目的原因。

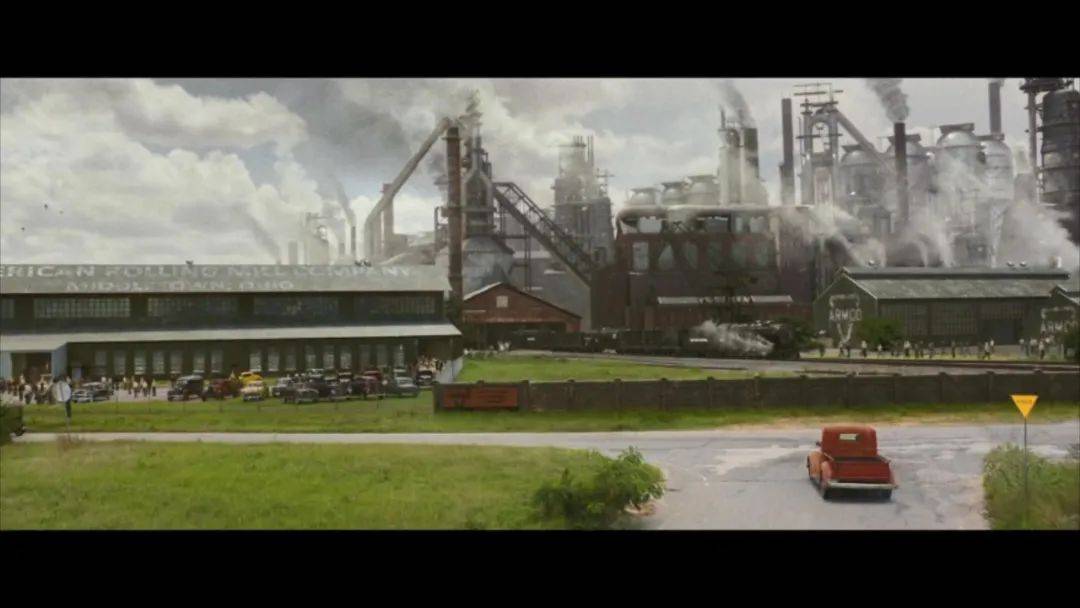

一切悲劇,都被歸咎於美國工業的凋零和「鐵鏽區」的沒落。

曾幾何時,萬斯生活的俄亥俄州是美國重工業發達區。

工廠轟隆作響,白人藍領僅憑體力勞動就能獲得體面的生活。

這正是外婆十三歲未婚先孕卻得以成功組建維持家庭的原因。

但當時代風向過去,美國步入第三產業為主導的經濟體系。

重工業凋零,繁華城市衰敗,犯罪叢生。

工人們失去工作與收入,貧窮的詛咒降臨。

國家命運與個人命運纏繞,以萬斯家族為例的白人藍領階層也就此困在精神創傷與無窮盡的失意墮落中。

另一方面,工人的社會地位一落千丈。

家鄉成了鄉下,萬斯的家人在如今也成了主流社會眼中的「鄉巴佬」。

正因如此,萬斯所代表的底層、藍領子弟等身份標籤才能磁吸相同失意群體的選票。

每一張都藏著一份希冀,仿佛在說,「他可以脫困追夢,我們也就有希望」。

相似的失意,讓人聯想到中國東北重工業區的凋零。

《漫長的季節》的故事,就是時代與個人創傷的綿延與修復。

范偉飾演的王響曾是鋼廠工人。

重工業發展期,他對這份職業的榮譽感溢於言表。

對內對外,有里有面兒。

但當產業布局調整,下崗潮與鋼廠倒閉成了一道時代疤痕。

與兒子的離開一起,壓垮了一個母親、一個家庭、一座城市。

電影《鋼的琴》里,下崗的鋼廠工人陳桂林也成為城市的縮影。

鋼翼已折,留不住土地上的人。

如今再提工廠藍領,也早已不是主流面孔。

沉重的生活壓力之下,生機喪失在流水線操作台上,也消失在大眾視線中。

這時再看倖存者政客們許諾的底層逆襲和再創光輝的童話。

大概也能明白,熱鬧聲中不過儘是些想過好日子的底層人罷了。

於是滑稽之下,又不免悲涼起來。

全文完。

如果覺得不錯,就隨手點個「贊」和「在看」吧。

助理編輯:白素