19世紀「射擊」彈藥的演變與首批後膛裝填左輪手槍

火器在很長一段時間內都是分裝式的。首先,從槍管口倒入火藥,然後放入一小塊毛氈——稱為「藥墊」,防止火藥從槍管里漏出來。接著將軟鉛彈放入槍管並用推桿推入。當擊打鉛彈時,它會輕微變形,形成與槍管內徑相匹配的形狀。因此,不會發生氣體泄漏,火藥爆炸產生的壓力也不會下降。然而,這樣的裝填過程非常耗時。大約在1540年,發明了紙質彈藥筒,這一發明使裝填速度有所提升。在這種紙質彈藥筒中,火藥和鉛彈一同裝在紙質彈殼內。不過,此時的彈藥筒仍不包含任何點火裝置。

使用紙質彈藥筒裝填火器時,需要先咬開彈藥筒的後端,將一小部分火藥通過這個破口倒在火器的藥池上,然後將彈藥筒中的火藥倒入槍管內,最後用推桿將彈藥筒的其餘部分連同鉛彈一起推入槍管底部。被壓扁的紙質彈殼此時起到了藥墊的作用。發射時,扣動扳機,火石打擊鐵片產生火花,點燃藥池中的火藥,火藥通過槍管中的小孔引燃主裝藥。

即使在雷帽發明之後,紙質彈藥筒仍然使用了很長一段時間。雷帽取代了火石和藥池。雷帽由蘇格蘭牧師亞歷山大·佛賽思於1816年發明,它是一個用軟銅製成的小帽,裡面填充有撞擊感應材料——雷汞。它被安裝在槍管後部的火管上。扣動扳機時,擊錘重擊雷帽,雷帽內的撞擊感應材料被擊發產生火花,通過火管的孔進入槍膛內,引燃火藥裝藥。

德國人約翰·尼古勞斯·馮·德萊塞在1817年創辦了雷帽工廠,不久後為了降低成本,他取消了昂貴的銅帽,將少量雷汞直接裝入紙質、硬紙板或亞麻製成的彈藥筒中。於是,德萊塞針發彈成為了最早的整體彈藥之一。1828年,德萊塞為這種彈藥製作了第一支針發槍,當時還是前裝式的。而在1836年,他將其改為後裝式;1840年,普魯士軍隊將這種槍作為制式步槍投入使用。

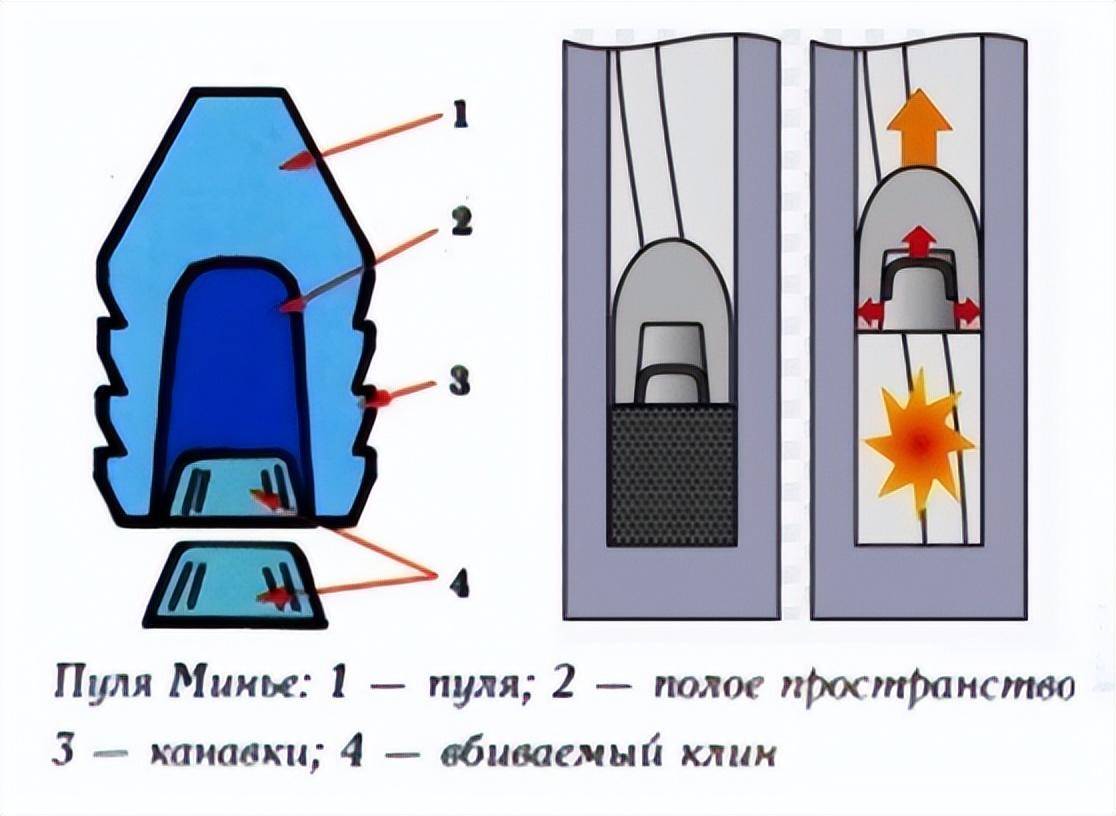

隨著點火系統的改進,子彈也得到了改良。子彈不再是球形,而是採用了錐形,這樣能減少空氣阻力,提高飛行速度。同時,子彈與槍管壁的貼合度也是一個重要問題,因為射擊時火藥氣體的泄漏會降低子彈所受的壓力,從而減少射程。為了應對這一問題,槍械匠開始實驗擴展型子彈——這些子彈的尾部是空心的,內部嵌入了鐵楔子。射擊時,火藥氣體的壓力將楔子打入子彈內部,使子彈膨脹貼合槍管。這項發明由法國軍官亨利·古斯塔夫·德爾文於1826年發明,1847年由他的同事查爾斯·克勞德·艾蒂安·米涅進一步改進。米涅在子彈側面刻上凹槽,使子彈與槍管內表面更緊密貼合。

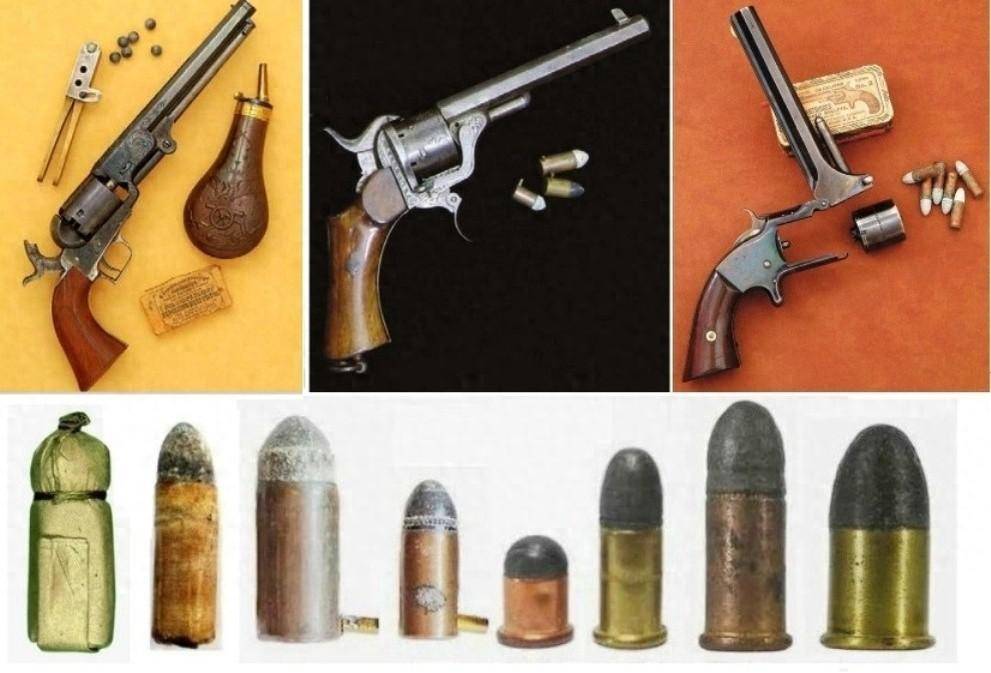

1836年,法國人卡西米爾·勒福舍發明了第一種帶銅質彈殼的整體式子彈——針刺式子彈。此子彈的彈殼底部外側突出一個小針,針的一端觸及彈殼內的火藥。擊錘敲擊針刺時,雷汞被點燃,繼而引發射擊。後來,勒福舍設計了大量適用於這種針刺子彈的各類左輪手槍和獵槍。然而,勒福舍的子彈在裝填時由於側面突出的針會限制其放入彈膛的方向,同時由於這個針的存在,子彈變得相當危險——稍有不慎撞擊到針,就會引發意外爆炸。

比勒福舍的針刺子彈更先進的是1848年由巴黎槍匠路易·尼古拉斯·奧古斯特·弗洛貝爾發明的第一種環形發火式子彈(通常稱為邊緣發火子彈)。環形發火系統中,擊發藥沿著銅質彈殼邊緣環繞分布。實際上,弗洛貝爾的最初設計只不過是將擊發藥壓入延長的擊發帽內,再裝上圓形子彈。然而,若發生啞火,可以通過旋轉子彈,將擊錘擊打在彈殼邊緣的另一位置繼續嘗試射擊。彈殼邊緣的設計成為一項創新,使得彈殼能夠快速從彈膛中取出。這個設計促使武器中使用了新的機制——拋殼器(抽殼器)。由於彈殼帶有邊緣,裝填和卸載武器的過程得以大幅簡化,從而提高了射速。

不過,弗洛貝爾的子彈僅用於室內訓練射擊,威力很小。隨後,美國史密斯和韋森公司推出了一款無彈殼子彈,其威力同樣不強。這種子彈是一顆後部中空的子彈,內部裝有黑火藥和擊發藥。然而,這款無彈殼子彈實際上是一種實驗性設計,非常不可靠,且威力不足以用於實戰。儘管如此,霍勒斯·史密斯和丹尼爾·韋森基於此設計開發了一款原創的多發快速裝填手槍「Volcanic」,並在1854年得到了受其理念吸引的奧利弗·溫徹斯特的財務支持,成立了「火山連發武器公司」(Volcanic Repeating Arms Company),開始批量生產這種手槍。

然而,「Volcanic」手槍並不暢銷,主要被家庭射擊愛好者或收藏愛好者購買。很少有人願意依賴這種威力不足的武器來保命。因此,公司瀕臨破產,合伙人之間發生爭執,史密斯和韋森退出了公司,作為補償,他們將工廠和下管彈倉及槓桿式閉鎖系統的專利留給了溫徹斯特(該系統後來成為溫徹斯特著名卡賓槍的核心特點)。

史密斯和韋森抓住了弗洛貝爾環形發火子彈的機會,並通過延長彈殼的方式改進了其設計,使其能夠容納0.26克的黑火藥裝藥,大大提高了子彈的威力(子彈使用1.9克的彈頭)。隨後,這種子彈被命名為「.22短彈」,以區別於後來推出的彈殼更長的「長彈」。通常,「.22短彈」的發明歸功於斯密斯和韋森,但在A.E.哈廷卡的《古代武器》一書中曾提到,某位名叫威利爾的人首先完成了這項改進,而史密斯和韋森只是利用了他的成果。不論真相如何,斯密斯和韋森確實為新型環形發火子彈申請了專利,並涵蓋了從.22到.44的所有口徑。

1855年,史密斯和韋森(Smith & Wesson)從羅林·懷特(Rollin White)那裡購買了一個關於左輪手槍貫穿彈膛的專利(協議規定,懷特將從每生產一把左輪手槍中獲得50美分)。憑藉這些關於環形底火子彈和貫穿彈膛的專利,史密斯和韋森獲得了在當時最具前景的短管武器領域的臨時壟斷權。這使得他們的競爭對手在長達15年的時間裡無法生產環形底火子彈和貫穿彈膛的左輪手槍,直到懷特的專利到期。

1857年,史密斯和韋森開始生產首款後裝式左輪手槍,使用貫穿彈膛並配用環形底火的.22口徑子彈——這是一款小型的7發裝口袋左輪手槍,被命名為「史密斯-韋森1號」(Smith & Wesson No.1)。與當時其他左輪手槍相比,這款迷你民用左輪手槍可以非常快速且簡便地重新裝填;再加上它體積小,容易隱藏。儘管「1號」最初僅為靶場射擊設計,許多買家仍將其視為一種自衛武器,儘管.22口徑(5.6毫米)的小型子彈威力有限,無法迅速可靠地制服目標。

然而,「1號」仍然在市場上長期保持著受歡迎的地位,並獲得了商業上的成功(在其生產的20年間,總共售出了約260,000把「史密斯-韋森1號」)。到了1861年,史密斯和韋森推出了更多後裝式左輪手槍,系列中的6發裝型號「史密斯-韋森2號」也開始投產。實際上,它是「1號」的放大版,具有更長的槍管和更強勁的.32口徑(8.1毫米)子彈。而且,他們還期望未來能夠推出更大口徑的型號。

史密斯-韋森左輪手槍的商業成功促使許多武器製造商希望通過大規模生產類似的後裝式金屬彈殼左輪手槍來占據更有利的市場地位。然而,史密斯和韋森對每一個競爭對手提起訴訟,指控其侵犯專利,並贏得了這些案件。結果,史密斯-韋森公司的專利壟斷迫使其他槍械製造商在生產左輪手槍時尋找替代方案。這導致了新型彈藥的開發。

其中比較受歡迎的是1859年由W.埃利斯和J.懷特開發並獲得專利的杯形底火彈。這種彈藥實際上是環形底火彈的變種,但可以用於沒有貫通彈膛的左輪手槍,從而繞過了懷特的專利。杯形底火彈從前方插入彈膛,而彈膛後部頂部有一個小槽,擊錘可以通過該槽擊打杯形底部的邊緣。杯形底火彈左輪手槍的一個顯著特徵是位於彈膛右側的卡扣——通過卡扣上的針,射擊後的彈殼可以從彈膛中推出。使用這種彈藥的左輪手槍包括「普蘭特」、「馬林」和「莫爾文與布雷」的口袋左輪手槍。

另一種同期的替代方案是所謂的小凸起,由D.威廉士獲得專利。這種彈藥採用了一個開口的銅殼,在圓形底部有一個小凸起。小凸起內裝有發火藥。當彈藥裝入左輪手槍彈膛時,小凸起通過小孔露出,擊錘擊打小凸起引發射擊。雖然這種彈藥的彈膛也是貫通鑽孔,但懷特的專利並未被侵犯——因為細小的鑽孔並不與彈藥直徑匹配!

小凸起彈用於「穆爾」和「斯洛庫姆」的口袋左輪手槍。在「穆爾」中,這些彈藥從前方插入彈膛,並通過可翻動的前門固定在彈膛內。而「斯洛庫姆」的設計更為獨特:該左輪手槍的彈膛蓋可以滑動,沿彈膛滑動打開,從側面裝入彈藥,使其小凸起對準彈膛後部的小孔。蓋子復位後將彈藥牢牢固定在彈膛中。為了卸下彈藥,蓋子向前滑動,左輪手槍被晃動以排出彈殼。

19世紀60年代,在繼續尋找繞過史密斯和韋森的邊緣點火彈專利的過程中,誕生了中央底火彈藥,這種系統被證明是最為合理和受歡迎的,並在隨後的一百五十多年裡成為主要的彈藥系統。中央底火彈的擊發底帽嵌入彈殼底部中央。擊發底帽與火藥裝藥之間有一個或多個小孔,通過這些孔,擊錘擊打底帽時產生的火焰能進入裝藥區。

美國內戰期間,在大口徑軍用武器中使用環形底火彈藥的早期經驗表明,這種彈藥的彈殼強度不足。而且由於邊緣結構的設計,無法通過加厚金屬來增強彈殼強度,因為這會增加卡殼和射擊故障的可能性。事實證明,環形底火彈缺乏進一步發展的前景,並且不夠可靠。而中央底火彈則顯示出巨大的潛力:這種設計允許在保持彈殼壁厚不變的情況下加厚底部,從而大大增強了彈藥的威力。

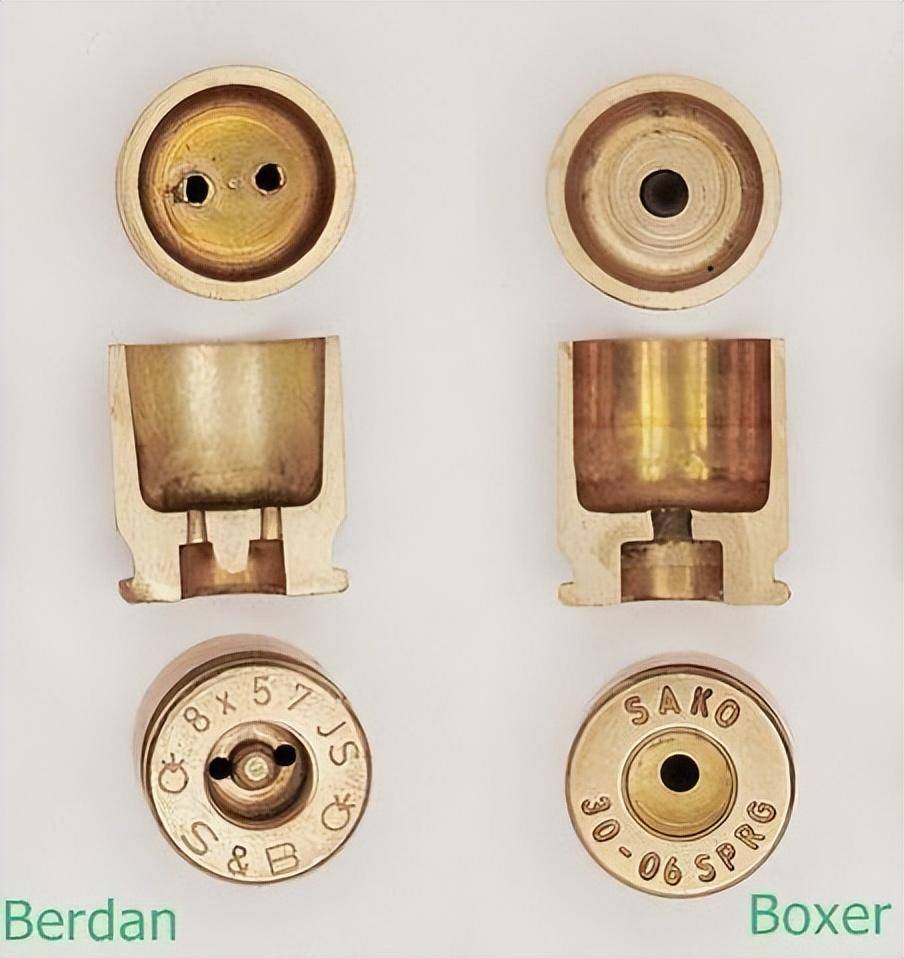

19世紀60至80年代的中央底火彈藥最初使用的是黑火藥,但在1892年之後被無煙火藥取代。實際上,關於中央底火彈藥的研究已經持續了很長時間,並且由許多武器製造者自1808年起進行過多次嘗試;然而,這些嘗試在很長時間內都沒有取得成功。直到1866年,中央底火彈藥的成功設計才在兩國同時獨立地被發明出來。在美國,成功的中央底火系統是由美國陸軍的海勒姆·伯丹將軍與「聯合金屬公司」的A.C. 霍布斯共同開發的。而在同一年的英國,愛德華·穆涅·博克瑟上校也申請了類似的專利。美國和英國中央底火彈藥的區別僅在於底殼中央引火孔的數量:伯丹設計有三個孔,而博克瑟則只有一個孔。

自出現以來,中央底火彈藥迅速取代了其他系統,如今絕大多數的射擊彈藥都使用這種中央底火系統;而環形底火彈藥(邊緣點火彈藥)僅用於小口徑的運動武器。

「事實上,博克瑟系統被認為是最具技術性和流行的。」

其實並不是這樣,甚至是相反的。博克瑟的底火帽內含鐵砧,而伯丹系統的鐵砧是位於彈殼上的。這是二者的主要區別,而不是引火孔的數量。目前絕大多數的彈藥使用的都是伯丹底火帽設計。幾乎所有的軍事武器都採用了這種設計。而博克瑟系統在重新裝填彈藥時更加方便,因此主要用於獵槍和民用武器。