第3765期文化產業評論

《阿凡達:水之道》作為一部創造「海洋奇觀」的科幻電影,在立項時基本就奠定了「地獄級」的難度,一是難在流體特效的模擬和水的拍攝,二是難在讓潘多拉星球延續之前的宏偉圖景。細究的話,可以拆分為美術設計、造型設計(服裝)及後期特效這三個層面。本文就帶大家一起來聊聊這背後不為人知的有趣歷程。

作者 | 鄭珩(知乎ID:毀男孩的小圖紙,網易遊戲資深技術美術,中國電影美術學會CG專委會委員)

編審 | 時光

編輯 | 半島

來源 | 電影設計師

莫名有些心疼卡神,雖然他很擅長為續作增光添彩(《異形2》《終結者2:審判日》),但自從漫威開啟視效內卷浪潮後, 觀眾已經很難為「想像力」付費了。

從歷史發展來看,電影技術需要這些先驅們的推動,並且在技術爆發初期讓全行業享受到商業紅利。但周期定律依然存在,在下個技術爆發來臨前,電影工業也會面臨瓶頸。

作為一部創造「海洋奇觀」的科幻電影,在立項時基本就奠定了 「地獄級」的難度,一是難在流體特效的模擬和水的拍攝,二是難在讓潘多拉星球延續之前的宏偉圖景。

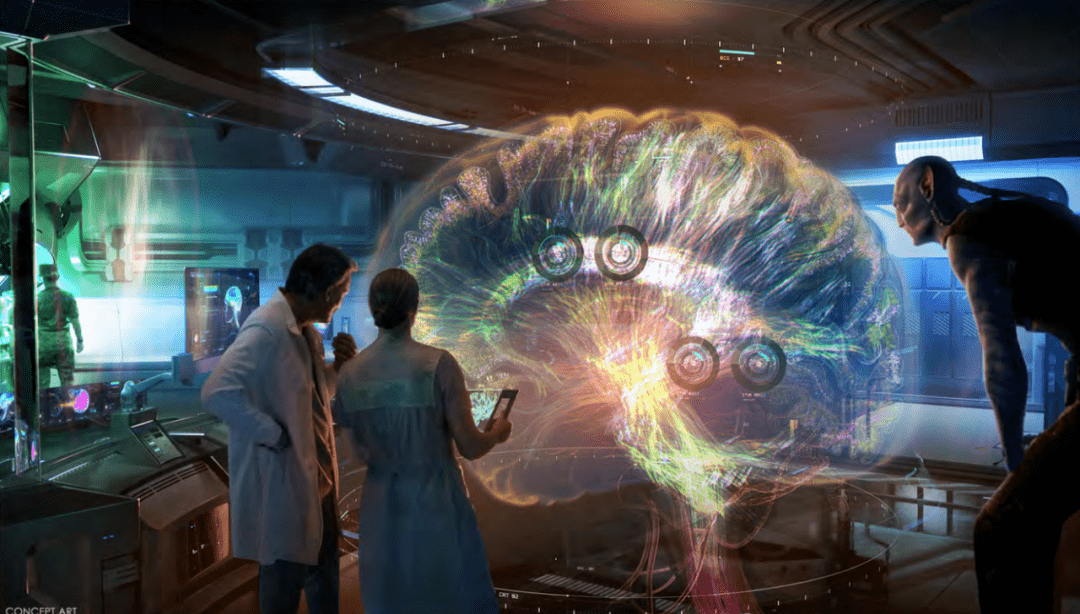

細究的話,其他答主所說的 「特效」,可以拆分為 美術設計、造型設計(服裝)及後期特效這三個層面。

在瀏覽完全網相關的幕後製作解析後,我想帶大家一起來聊聊這背後不為人知的有趣歷程。

美術設計

創作《阿凡達:水之道》的世界無疑是一項艱巨的任務,因為製作之初就必須把所有續作的場景、道具規劃完畢。這就像在設計整個宇宙,一個根植於真實科學和工程學,延續且有意義的真實世界。

事實上,這確實需要兩名藝術總監合力完成,他們分別是 迪倫·科爾(Dylan Cole)和本·普羅克特(Ben Procter),都曾是第一部《阿凡達》的概念藝術指導。

科爾(左)和普羅克特(右)

讓曾經負責《阿凡達》概念設計的兩位視覺藝術家擔任續作的藝術總監,可見卡神對於「想像力」的重視程度,也表明了他本身的設計流派: 在極度寫實的限制環境下去幻想創作。

科爾主要負責納威人及潘多拉自然生態環境的設計,普羅克特則負責人類軍事及工業資源發展管理局環境及車輛武器的設計。

當然,第一部定下的總體美術風格依然能夠作為基礎,但涉及的環境量呈指數級增加了。同樣,潘多拉星球依然是地球的隱喻,從地球的自然環境汲取靈感是首要來源。 美術總監最重要的是採納卡神的奇思妙想,並拿出十八般武藝創作出既能被觀眾所理解又符合潘多拉自身特色的科幻現實。

開場「回到潘多拉」系列場景概念設計

這個現實需要考慮到什麼程度?大概就是場景設計圖第一次拿給卡神看時,卡神可能就會直接問:「有雨季時的場景效果嗎?」顯然設計師需要考慮的更多才能達到他的要求。

他們必須為續作製作一本單獨的指南,因為 設計從來不是單一的生物或角色,還包括他們之間的生活習性及相處方式。

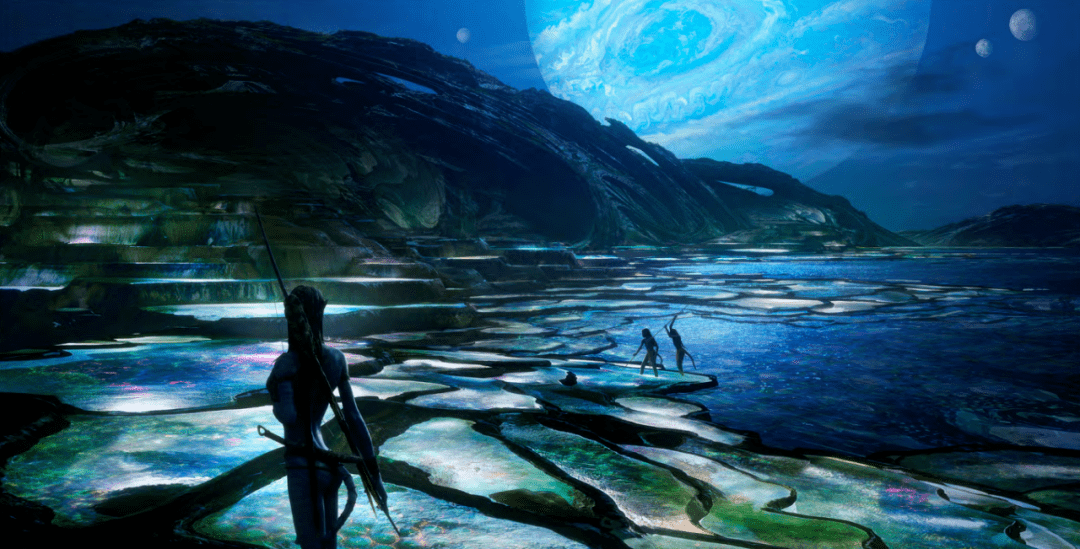

島礁族場景設計

關於島礁族梅特凱伊那部落的生活環境,卡神最初便有了一個模糊的想法,大概是一片巨大的紅樹林,樹下有一個村莊,可能是懸浮在樹下的。從這個非常基本的想法出發,藝術總監需要考慮大量的美術風格和部落生態、文化問題。

梅特凱伊那部落的村莊生態分布示意圖

最大的設計靈感來源於位於太平洋東南部的波拉波拉島,它由一個主島與周圍環礁所組成,主島與環礁間擁有大片的清澈淺水。電影中的島礁族宛如走在類似的水上小屋之間,聯通著主島上的度假村,只是需要經過設計師將其納威化,並與之前的森林風格產生聯繫。

卡梅隆對於小屋的最初想法是:可以拉伸和懸掛的,類似黃蜂巢,有些圓形編織結構懸掛在拉伸膜上,作為整個村莊的結構支撐和人行道。一個有機的人行道系統,既符合連通性的故事主題,也暗示了潘達拉在宏觀上就是一個複雜的生態系統。

早期懸掛在樹根上的小屋設計草稿

有點像第一部中樹和樹根的關係,島礁族人在張拉膜及網狀結構間穿行時,就像大腦中互相聯通的神經元,這也是海洋建築設計中出現更多 蜿蜒、珊瑚形、拱形及分形結構的原因。

最終的梅特凱伊那部落的村莊概念設計圖

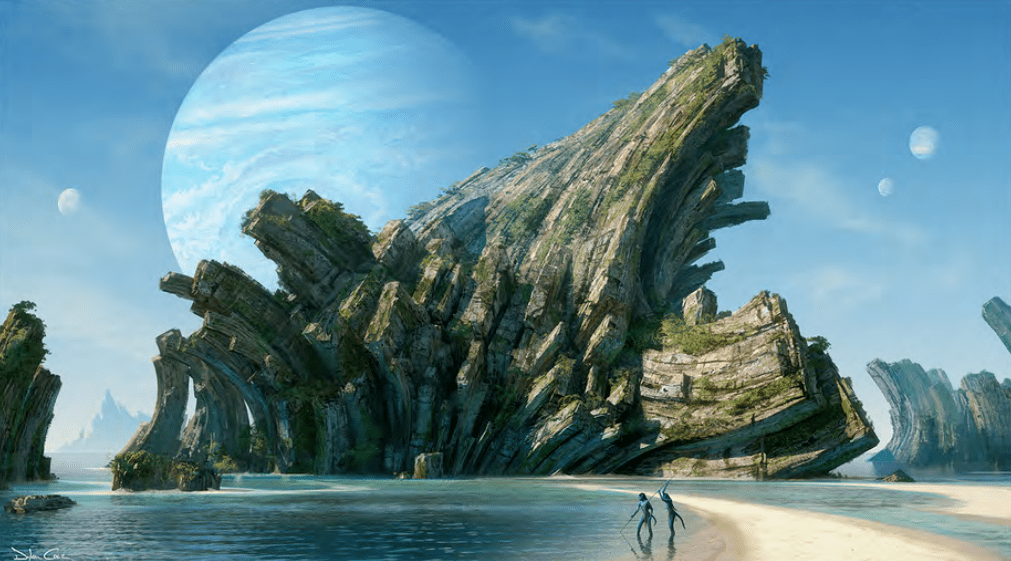

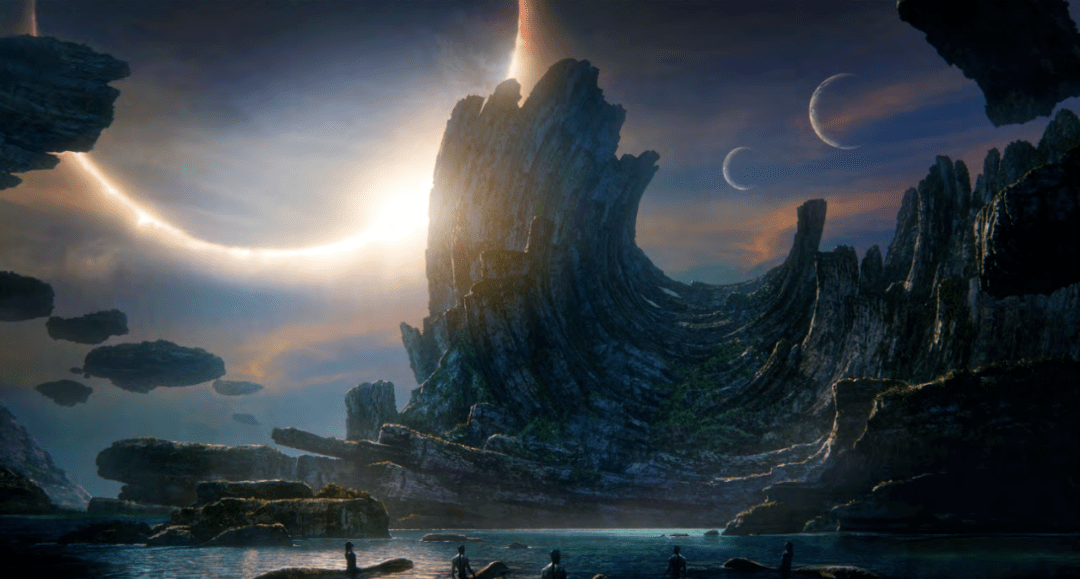

其中有個被稱為「三兄島」的岩層,它對梅特凱伊那部落有著沒被明確述說的意義,但強化了他們與這片土地的連接和歷史。觀眾確切地知道這些場景的含義並不重要,重要的是它在角色族群文化中的意義。

三兄島概念設計圖

雖然大多數場景的呈現都以CG為主,但傑克·薩利一家在島礁族的住所是被真實建造過的。 這些類似吊床的海上建築以六分之一的比例製作了微縮模型,通過紐西蘭的紡織工人手動編織而成,作為研究項目的一部分,最終被Weta FX的特效師掃描到了計算機之中。

部落建築中用到的編織方式

六分之一大小的小屋模型

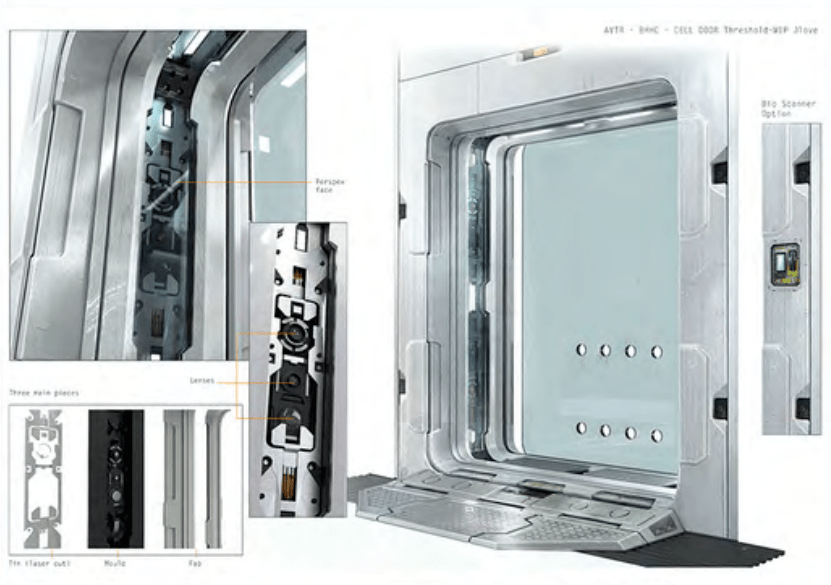

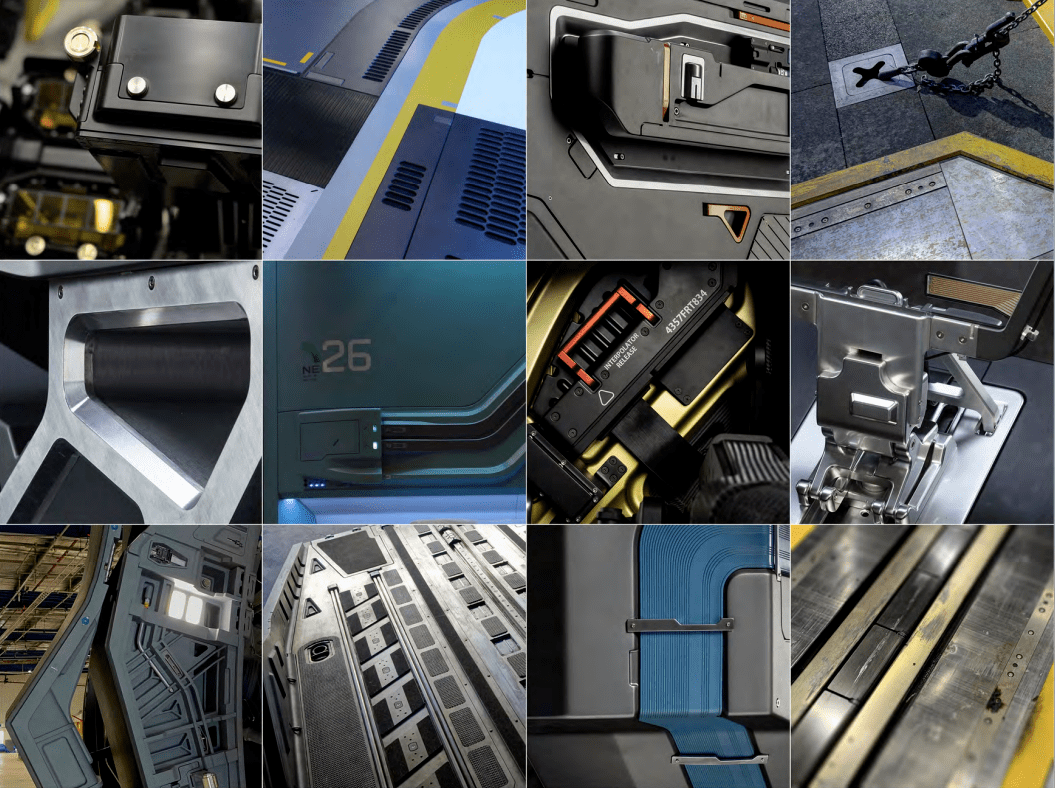

橋頭堡 & ISV飛船

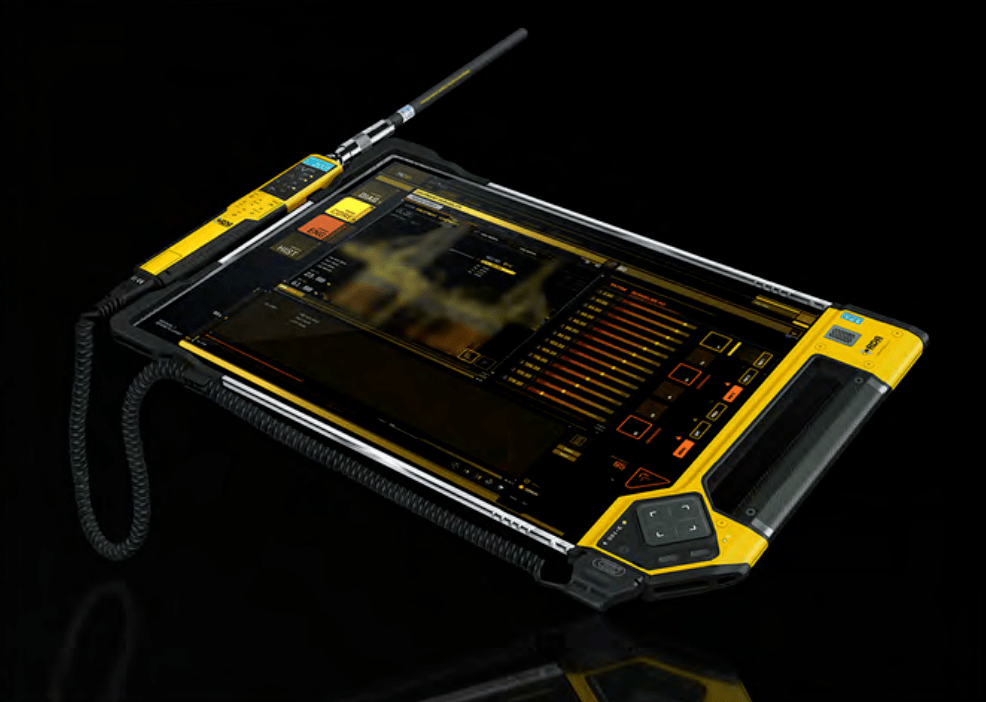

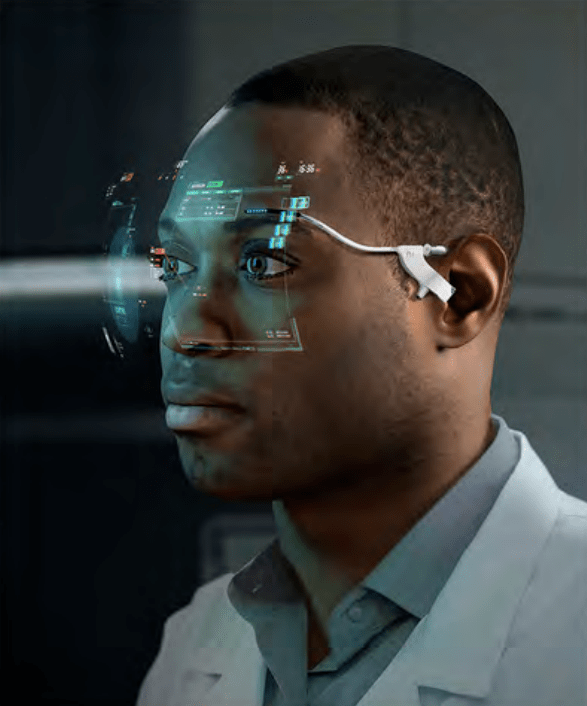

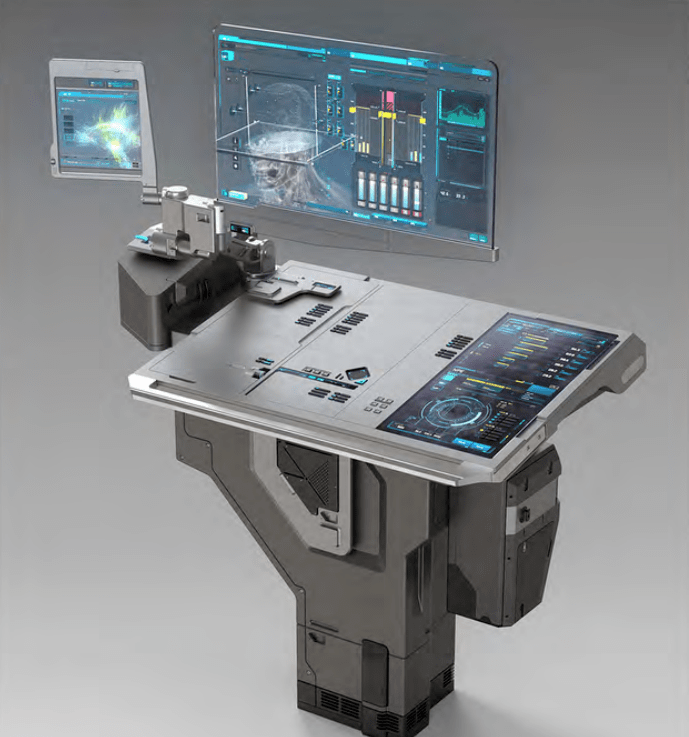

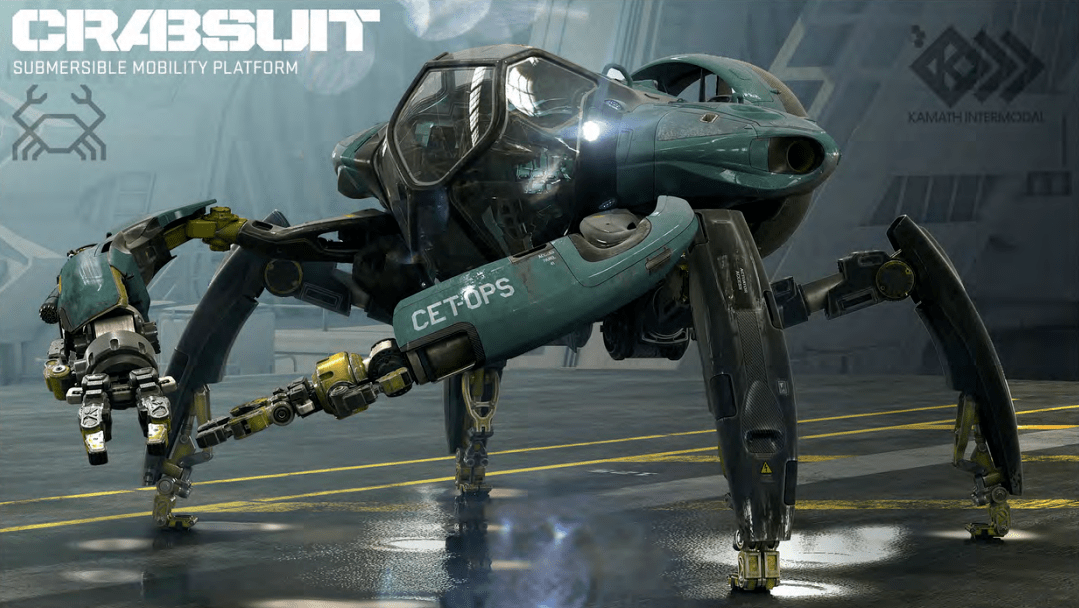

資源開發管理局在續作中出現的幾個場景及載具設計十分出彩。

首先是開場的ISV 是第一部Venture Star星際飛船的升級版,設計的合理性已經有B站up主解釋了。

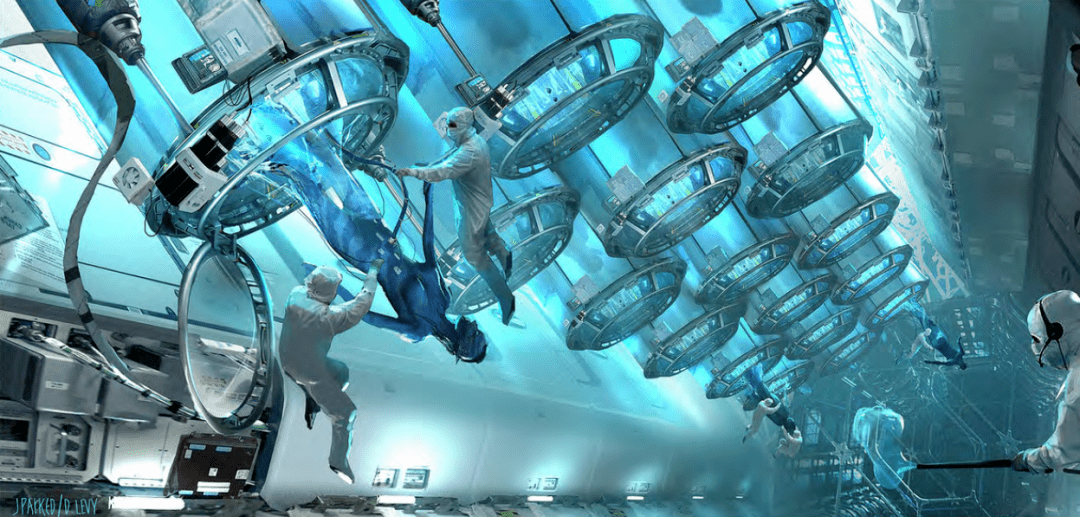

ISV Venture Star飛船

降落至地面的ISV飛船主體概念設計圖

而且ISV飛船登陸後進行的著陸焚燒行為,也是卡神的最初設想之一。因為電影一方面需要警示人類在工業化中對自然平衡的破壞,所以ISV這樣做可以加深罪孽感,並符合過度開採的理念。 焚燒的範圍內可以快速在平地建立起人類基地。

ISV飛船焚燒潘多拉森林的概念設計圖

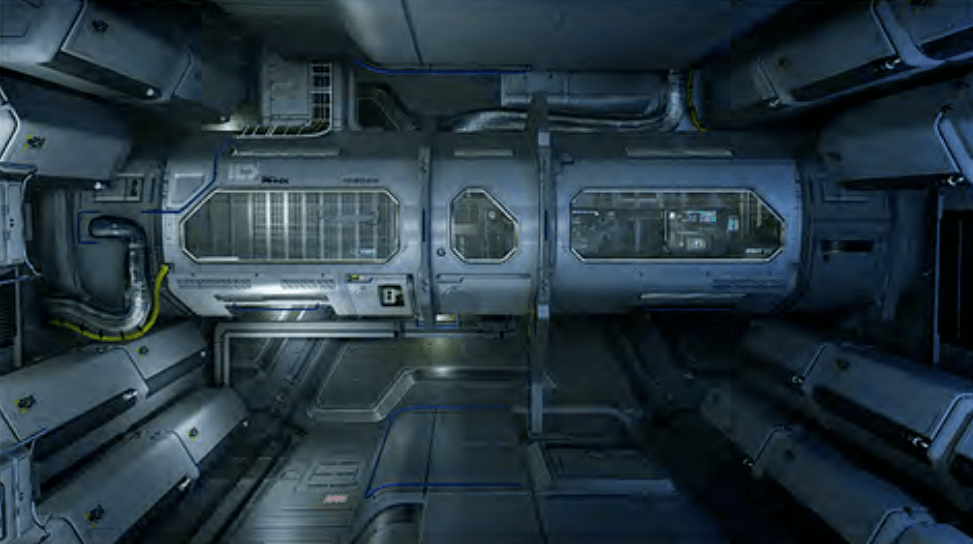

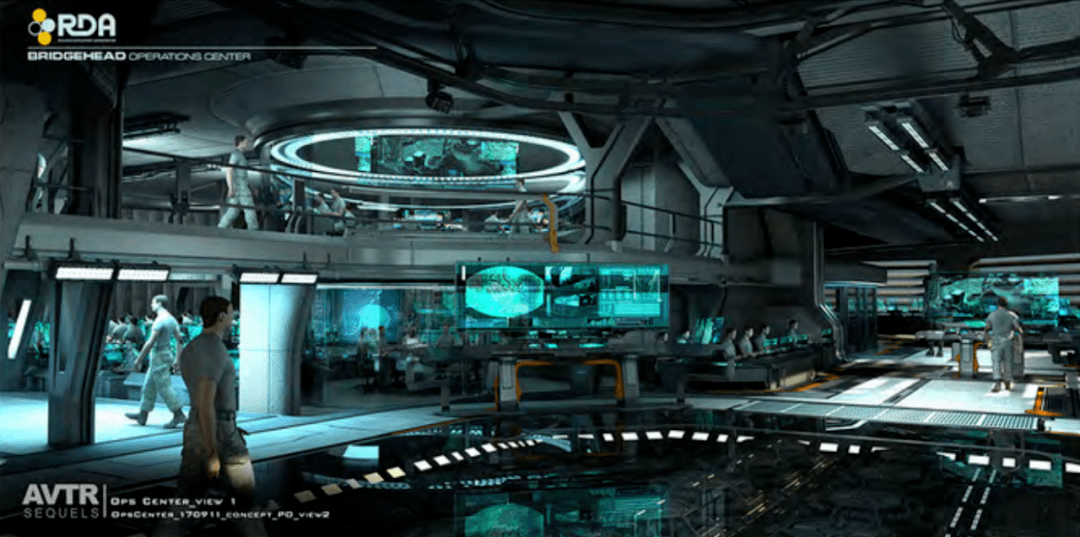

本作的軍事基地 橋頭堡便是在ISV落下的位置建立的。

它坐落於被摧毀的森林廢土之上,處于海洋邊緣,被圓形的高牆所包圍。圓形符合被飛船噴射器燒毀的領域形狀, 並通過這種極簡的幾何強疊於有機海岸線之上的感覺,加強人類對自然的征服特徵。它附近還有一個無人區,純粹用於殺戮,上面有自動化裝備武器行進的痕跡。

基於圓形,設計師最初規劃了一個更有機合理的方案,有一條河流穿越整個基地,但被卡神認為太過於烏托邦了,他認為應該參考一些現實世界的新興城市,比如加拿大的石油重鎮 麥克默里堡。這種城市往往因為建設太快,在規划上會顯得有些粗暴和混亂。 最終的橋頭堡也融合進了狂野新興城市的精神,這就像城市因為工業化太快而發生了癌變。

橋頭堡平面布局概念設計圖

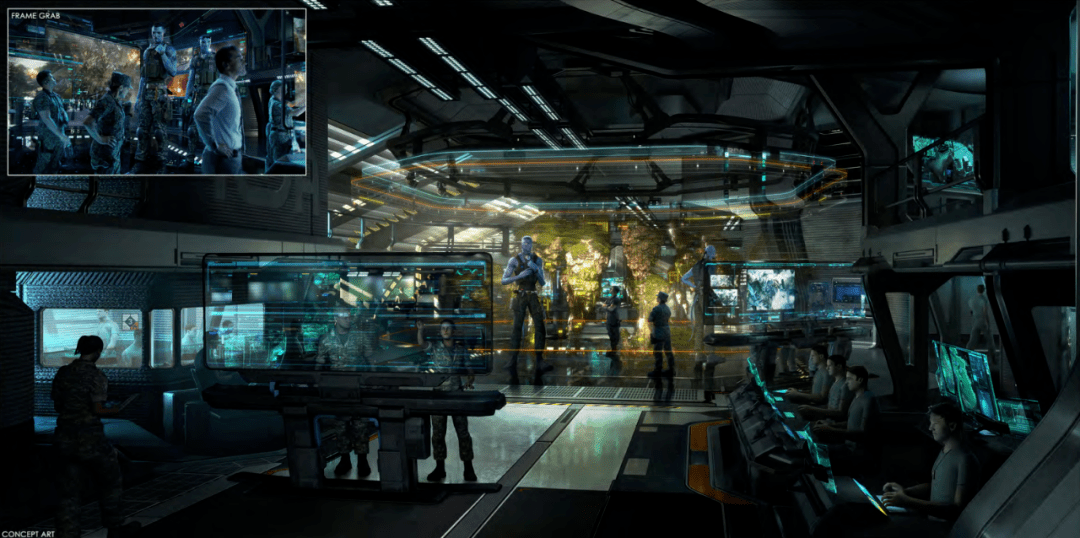

由於人類在之前收到了教訓,橋頭堡比第一代的地獄之門更具防禦性。 設計師其實設計了遠超電影鏡頭數量的橋頭堡內部建築設計,按照降落到一步步展開建設的邏輯,考慮了車輛流線、基礎構建單元、電梯系統等。有些東西永遠不會直接傳達給觀眾,但人們在看到額外細節時會有一種潛意識的感知,這便是電影給人真實感的最後拼圖。

橋頭堡內部概念設計圖

建造機器人概念設計圖

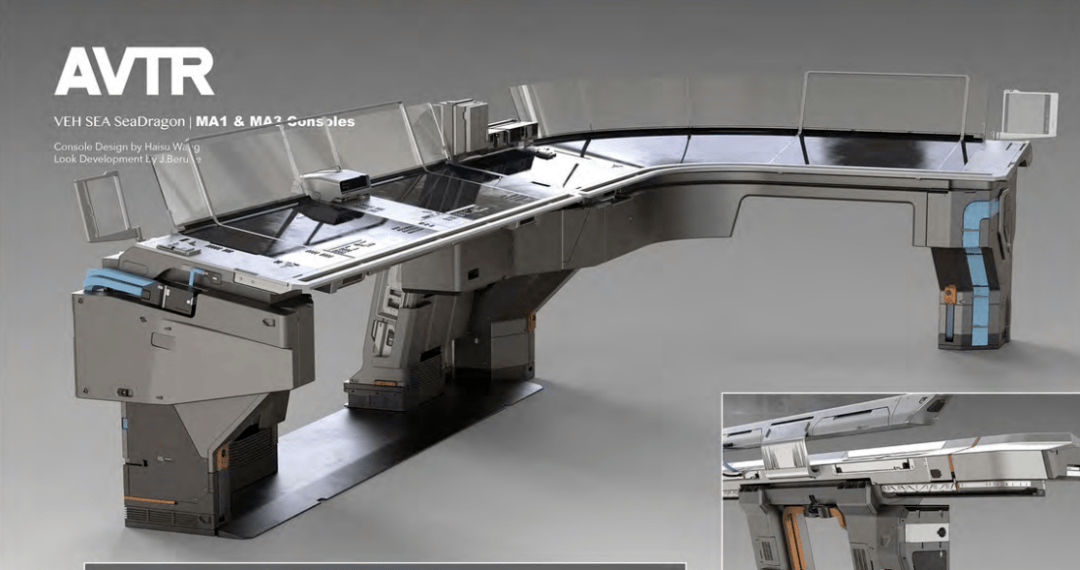

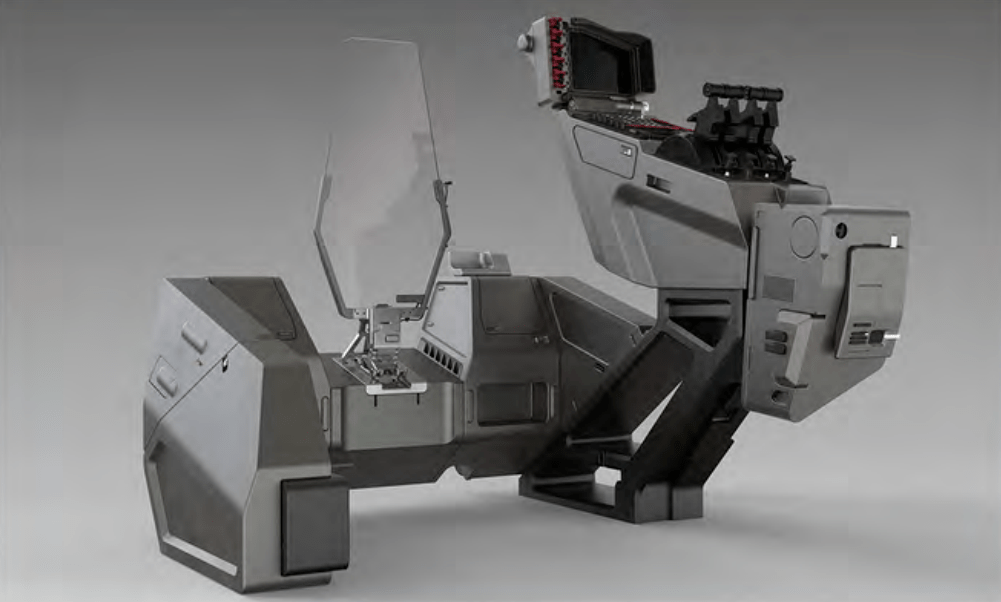

海龍號

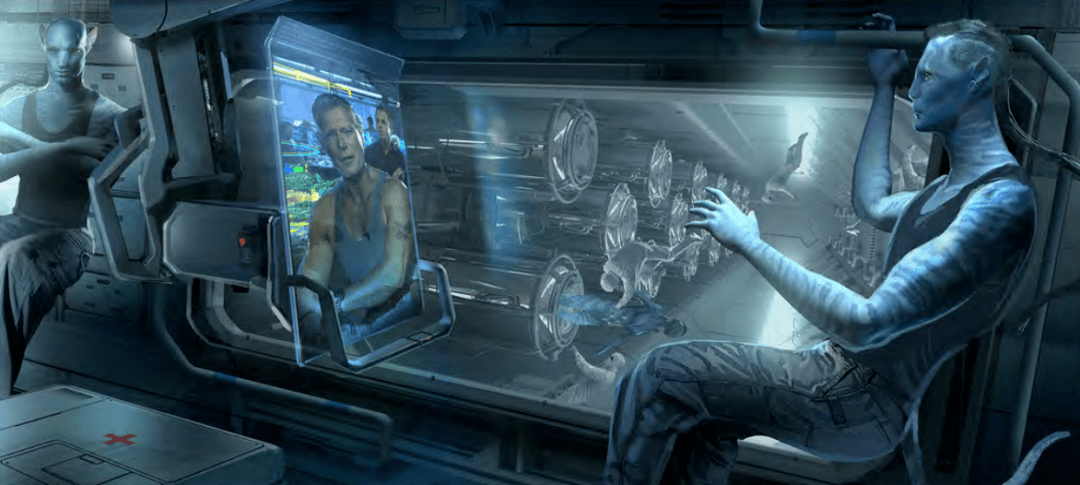

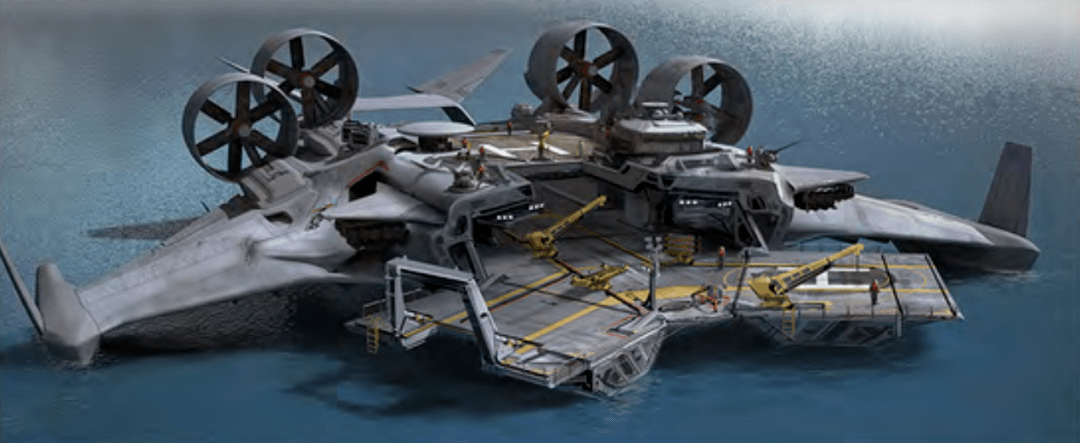

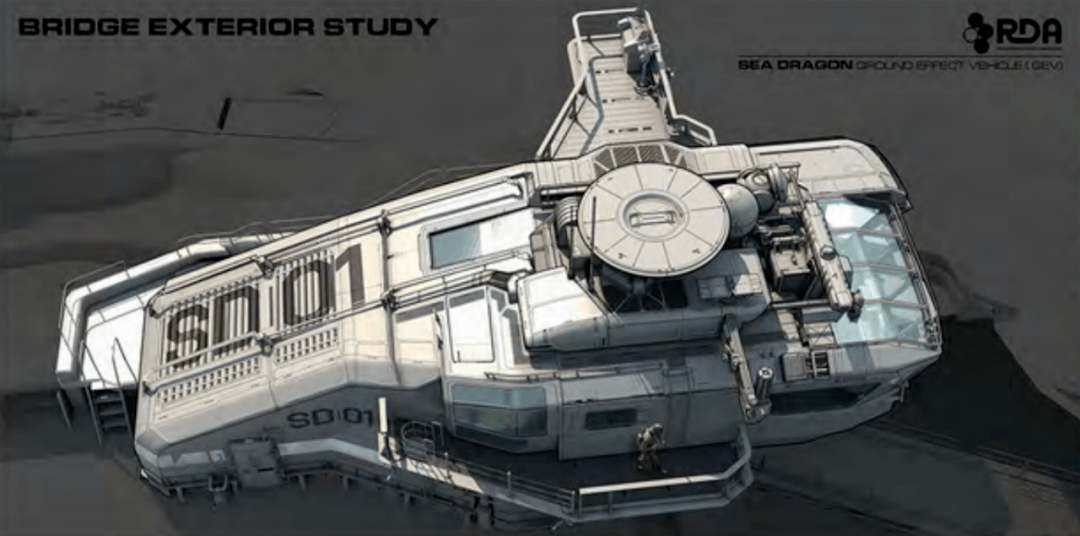

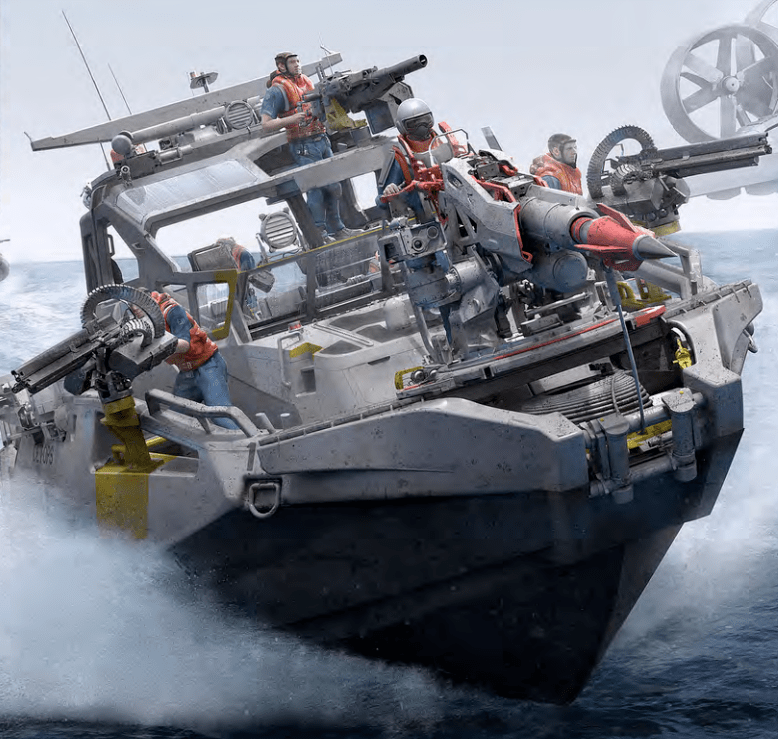

海龍號和大多數潘多拉場景相反,幾乎沒有有機元素,而是一艘巨大的裝甲船。資源開發管理局使用它來追捕薩利並攻擊梅特凱伊那人。設計上,它看起來很兇險,有點像 蝠鱝。

它在電影中是一艘 400 英尺長的捕鯨車,也是一系列重要場景及空間的結合體,內部被實際搭建結合數字特效的方式呈現出來。美術組實際建造了它,但讓它漂浮起來又是另一回事。 他們進行了大量測試,其中很多是為了弄清楚浮力以及某部件在水中的位置。

海龍號內部場景拍攝現場

海龍號擁有 1,000 馬力、速度快,時速75公里。卡梅隆希望它能夠在波浪上跳躍,於是在實際搭建的海龍號上進行了多次行駛數據測試,也能為計算機生成的海龍號提供真實可信的移動捕捉數據。

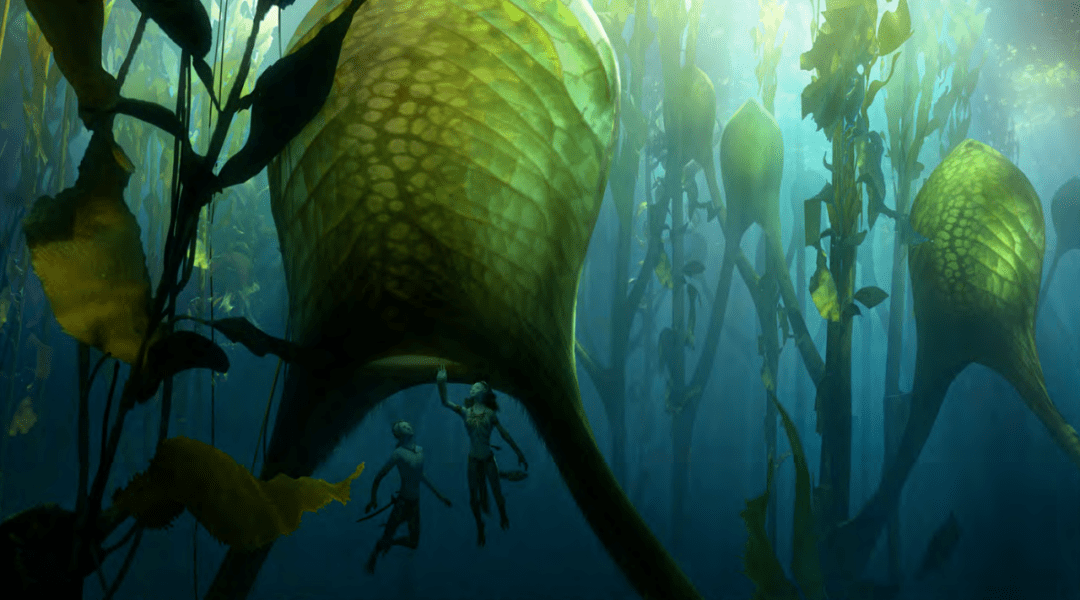

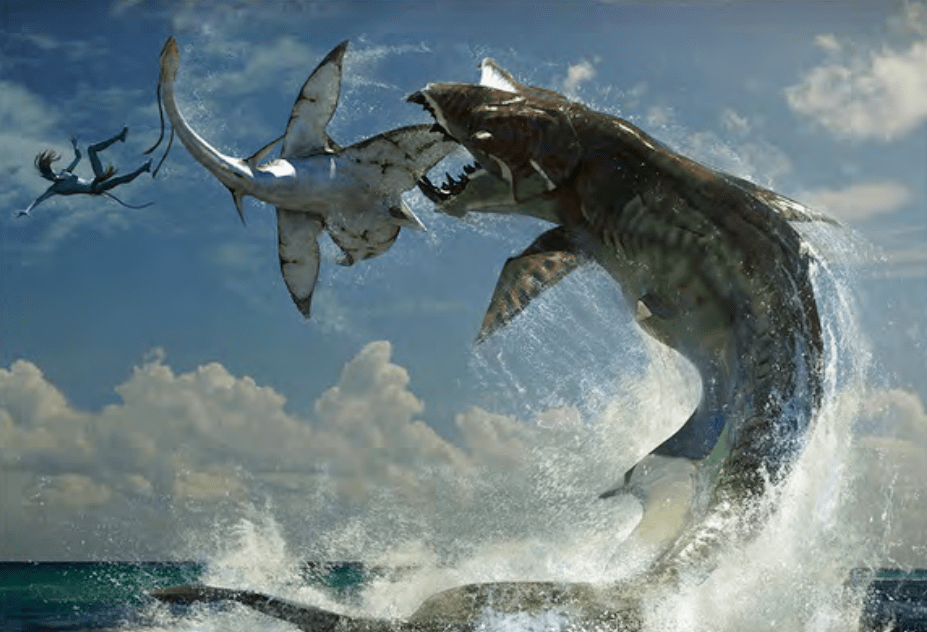

生物設計

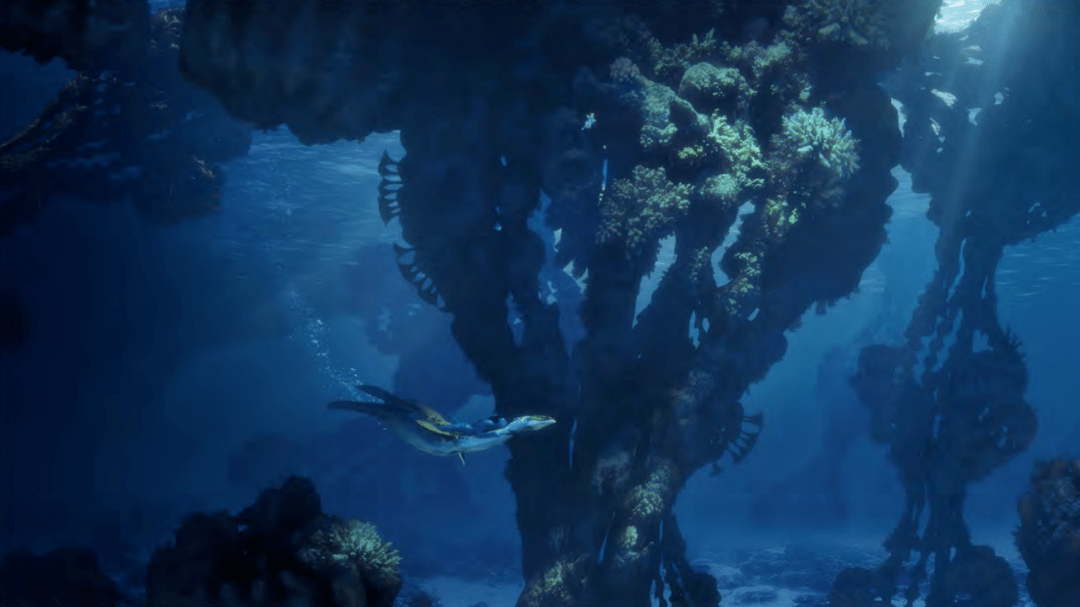

水之道的生物設計涵蓋多種珊瑚和水生植物(許多發光生物)到數十種魚類,從誘餌魚到頂級捕食者,但依舊要有現實基礎,不然科幻就變成了奇幻。

Skimwing(飛魚?中文譯名不詳)是一種島礁族戰士的坐騎。它為兩棲動物,明顯設計靈感來源於飛魚,但具有截然不同的頭部形狀和明亮的潘多拉翅膀。

飛魚坐騎概念設計圖

飛魚的機制還不夠具有攻擊性,所以卡神建議頭部參考 恆河鱷 (Gharial)。身體的顏色比較發揮想像,類似於馬林魚,黑色和橙色比青色更突出,尾巴具有帆鰭特徵。設計師還設想了頭部應該更接近第一部的坐騎Ikran(伊卡蘭翼龍)一些,因為Skimwing很可能到陸地後慢慢進化成Ikran,但後期因為ilu(伊露)已經採用了這個設計,所以被去掉了。

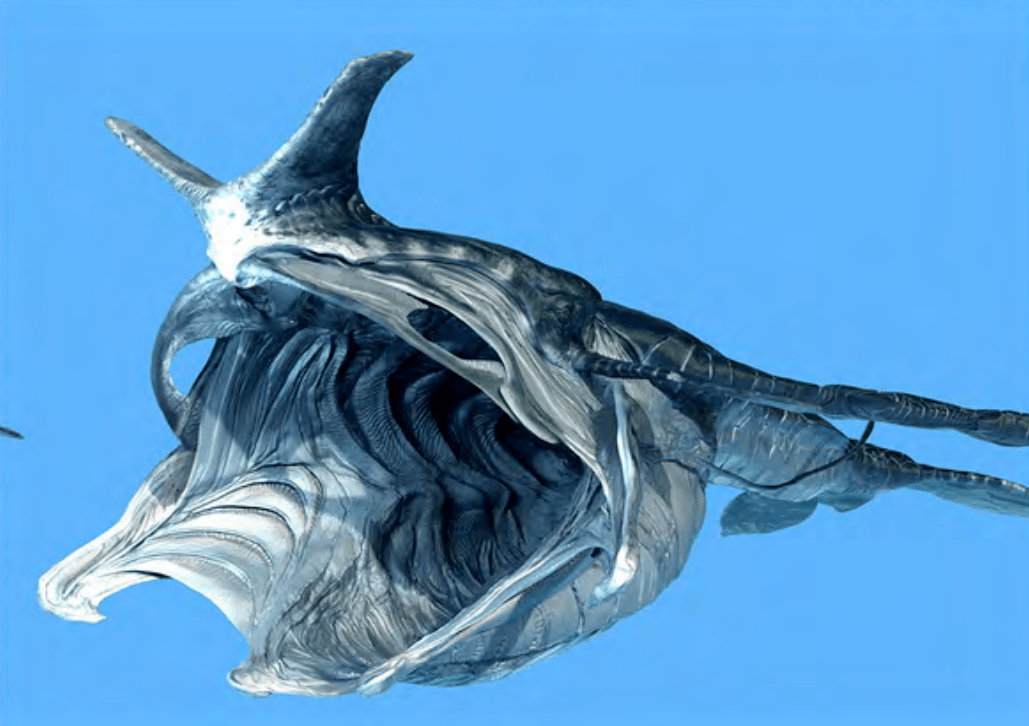

說到ilu(伊露),很多人會覺得像蛇頸龍,確實 它融合了蛇頸龍的脖子和雙翼蝠鱝,又有點像歐洲噴氣式戰鬥機的鴨翼。作為哺乳動物,ilu的性格要溫和得多,在水中的姿態也更加柔和優美。

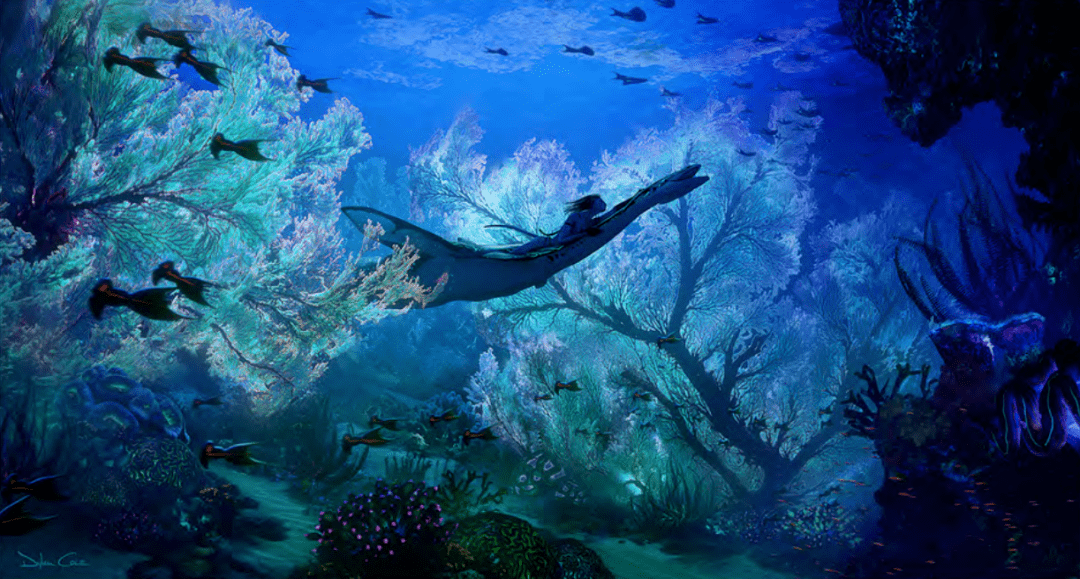

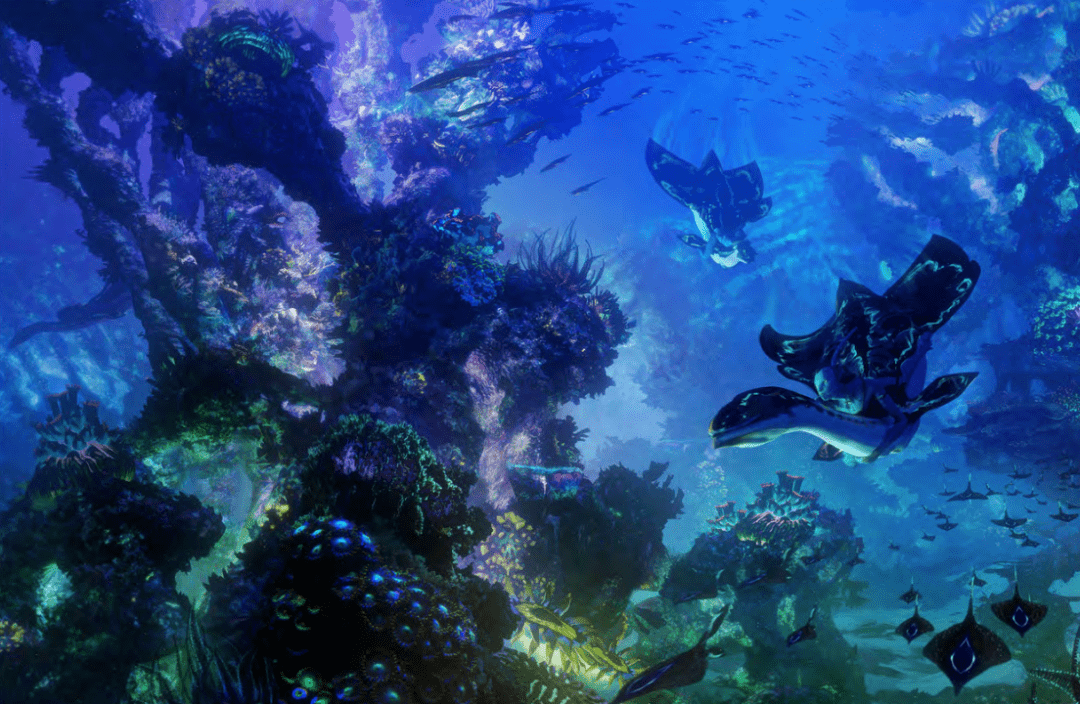

伊露在水底的場景概念設計圖

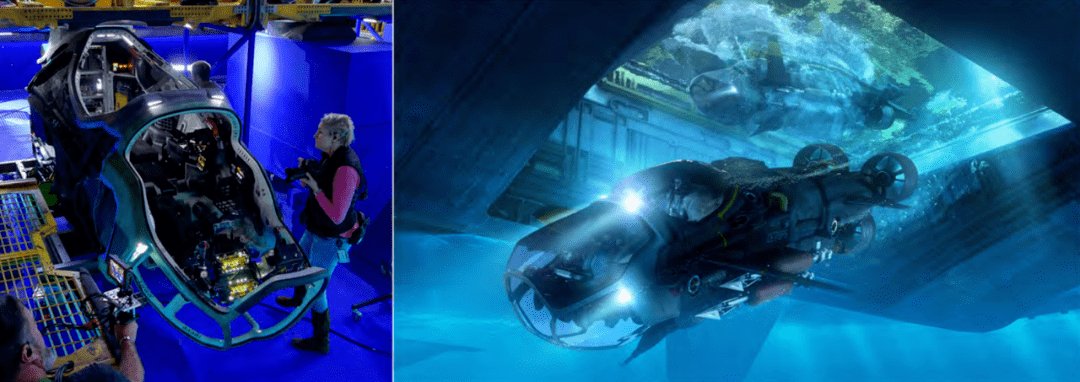

拍攝騎乘伊露鏡頭的演員和道具

Akula(阿庫拉)的設計靈感來源於大白鯊,但嘴巴更像是 蛇類。蛇類張嘴後的侵略感十足,而Akula真正向上張開的方式甚至比嘴巴頂部可分叉張開的蛇更誇張。為了將這種頭部設計應用在鯊魚體型上,設計師對阿庫拉的身體進行了調整。

阿庫拉張嘴時的概念設計圖

Gill Mantle,電影中是一個可以用來支持呼吸的軟體動物, 它用來呼吸的鰓套有點像鰩魚和水母的結合體。卡梅隆設想它是一個生物水下潛水器,會成為最終結局部分的美麗時刻。它有點像圍繞著阿凡達的天使翅膀,可以通過抓住肋骨來貼附人體。 它既是故事的推動因素,也是最佳的視覺展現方案。

供氧水母的概念設計圖

水圖附身在阿凡達上的概念圖

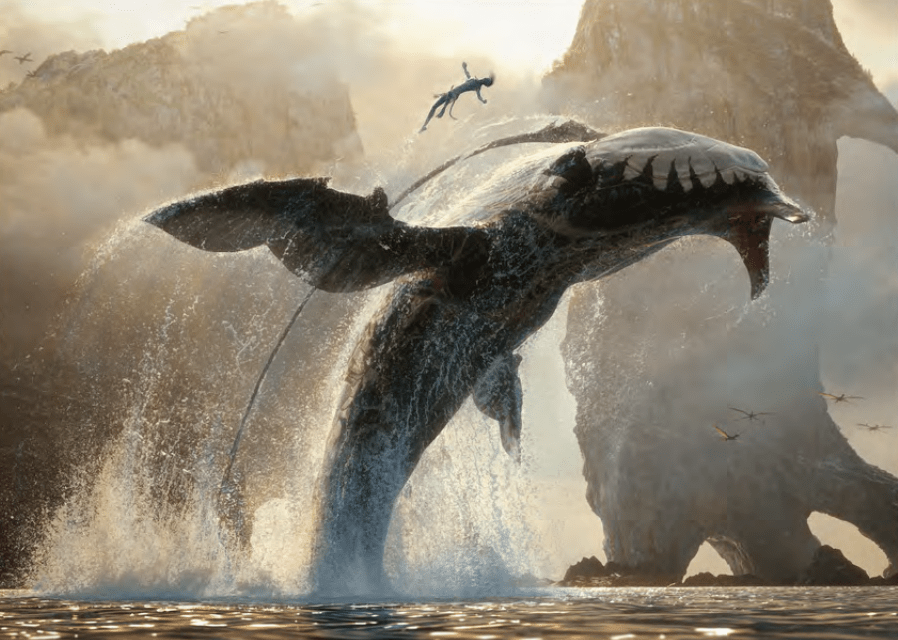

當然,最重要且富有挑戰的生物設計是tulkun(圖鯤),它不僅威嚴有力,而且非常聰明,擁有充沛的精神和情感。它們放棄了暴力,與島礁族能夠進行口頭交流,甚至一起唱歌。

在圖鯤的設計及其移動方式方面,美術組參考了鯨魚、鯊魚和海豹。圖鯤的尾巴可以分叉,然後像海豹一樣向下摺疊並變平,可以扭曲身體,而不是完全參照鯨魚的移動方式。

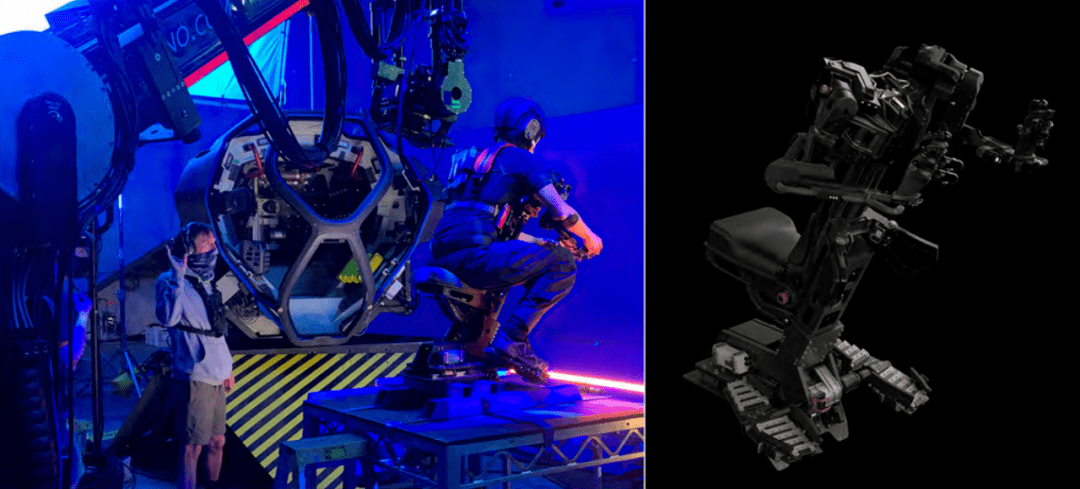

對於一些水下動作捕捉場景,演員們會在水箱中將雙腿綁在一起扮演圖鯤,以便這些生物的運動更類似人類的舞蹈編排。

美術部門製作了一個演員可以抓住的大魚鰭道具,以便讓洛阿克的演員可以爬到上面表演。他們做了接近真實圖鯤背部範圍的裝置,上面有氣孔和鍍層,可以讓多個演員站在上面。 裝置的眼睛部分還特意設置了一個點,這樣演員就可以匹配圖鯤的視線表演了。

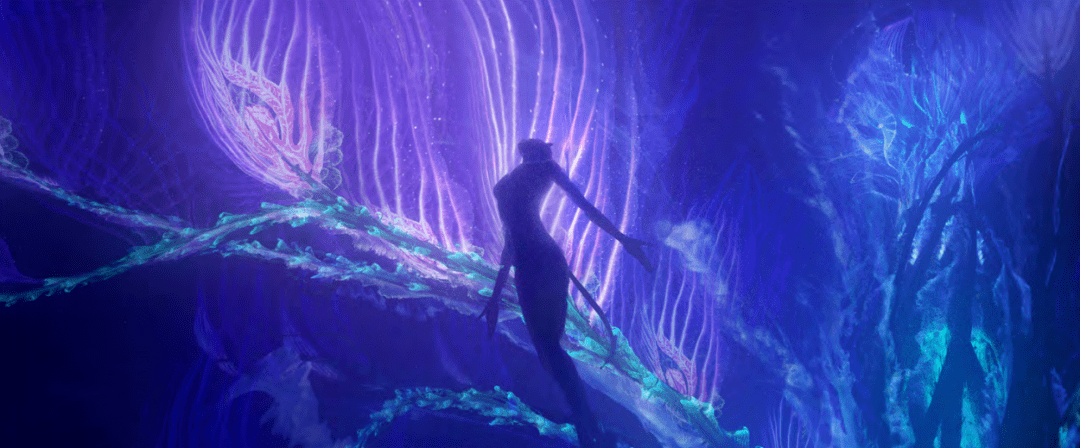

圖鯤的內部也是設計的重點之一,因為洛阿克會進入內部連接它巨大的彩色膜以獲取圖鯤的記憶。內部的靈感來源於一個古老奇幻故事的迷人洞穴,進入後需要在頂部和嘴巴的兩側發出生物光(生物光源一般為青色和藍色),之後慢慢光線轉成紫色,最終在完全展開後變成金色。

進入圖鯤內部概念設計圖

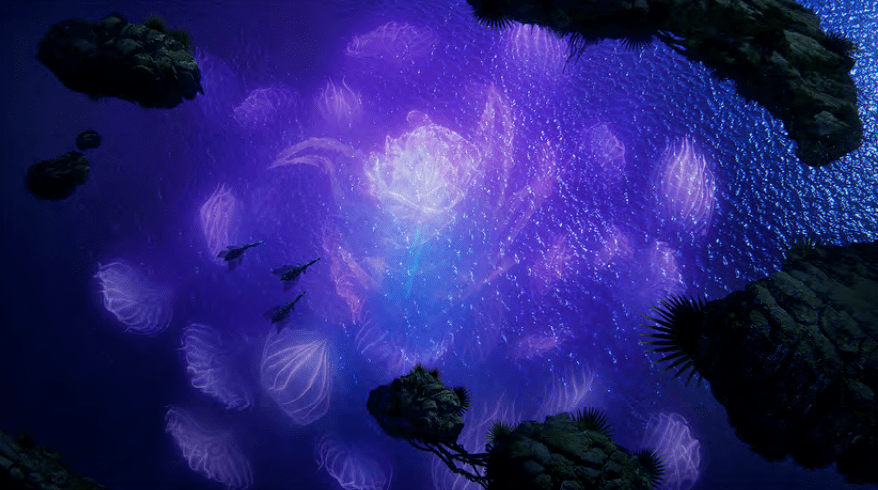

當然,海底可不止魚類,必須考慮整個海洋生態體系。潘多拉海底的沙子是什麼樣的?石頭是什麼樣的?一旦設計師想出了一種珊瑚語言,就會研究很多分形圖案和分形設計。Mandelbrot 分形是大型拱形珊瑚的主要靈感來源。

Mandelbrot 分形

其他魚類設計

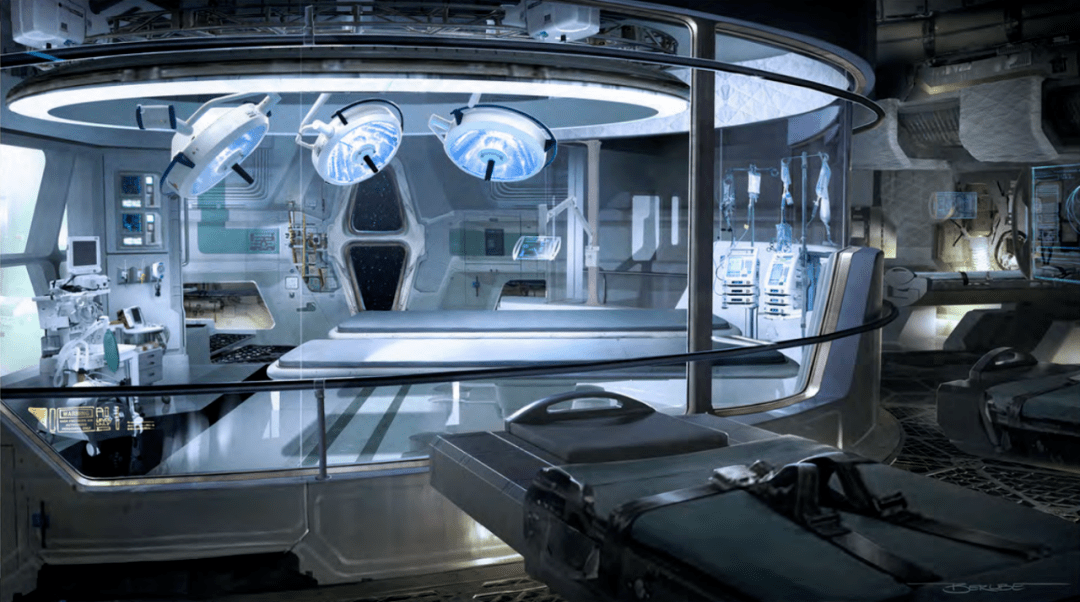

《阿凡達:水之道》據說交付了63套布景,從車輛到實驗室再到第一部電影中使用過的場景。室內布景中的家具數量龐大, 但每件都經過了紐西蘭科學家和實驗室的官方指導,以提供一定的可信度。有些物體則是第一部基礎上翻新而來,讓觀眾保持熟悉感。

總之,60 多個相差巨大的場景及故事點決定了期間需要不停切換地理位置和拍攝方式。可以感受到這個任務的規劃和實際執行細節將是難以想像的複雜。

造型設計

不同於美術設計換了新的藝術總監,造型設計依舊讓 黛博拉·斯科特(Deboran L. Scott)執掌,而她也是從《鐵達尼號》跟隨卡梅隆的老搭檔了。

本作出現了新的納威人設計,島礁族具有不同的生理特徵:大手、較寬的胸部、肋骨和皮膚下厚厚的鰭狀軟骨突起, 整體以大洋洲土著文化的工藝技術為指導。

儘管影片中的納威人基本是CG製作的,但設計師仍然必須在現實世界中製作每一件腰帶、假髮、配飾和珠寶,使用真實的面料和紡織品,這對於讓觀眾感受到潘多拉星球的真實感至關重要。

造型組必須將潘多拉的物理學建立在地球認知的科學基礎上,測試服裝的各種元素,以確保它們能夠像預期的那樣耐用, 更重要的是觀察織物、珠子和其他材料在水下和水上的不同移動方式,探究浮力的不同影響,了解演員表演時的服裝造型干擾,為動畫師的布料模擬提供數據。

水底下的納威人概念設計圖

在大多數情況下,造型組需要在前期探索儘可能多的材料和物質樣品,這些樣品的挑選和測試結果同樣會反過來影響美術組那邊的場景和道具設計。

為了讓海洋部落能夠使用羽毛材料和蛇皮材料,就需要加入當地特殊的物種,比如海島水鳥及海蛇。設計師研究了全球各地的原住民以尋找靈感,重點關注生活在海洋之外的部落。 島礁族一直過著田園詩般的和平隱居生活,所以有更多的時間用服裝來表達自己。

不同水鳥的概念設計圖

他們會將海灘和海底的元素(例如潘多拉貝殼或水生生物)融入到服裝設計中。當然,細節也不能忽略,比如在貝殼上不僅需要雕刻東西,還需要同時考慮貝殼的硬度和厚度是否能夠支持雕刻,而不會發生斷裂。

造型組實際上製作了每一件納威人服裝、每條手鐲、每條項鍊,甚至每一處灰塵和破舊, 最終通過攝影掃描技術將造型和紋理數據傳輸到計算機中。

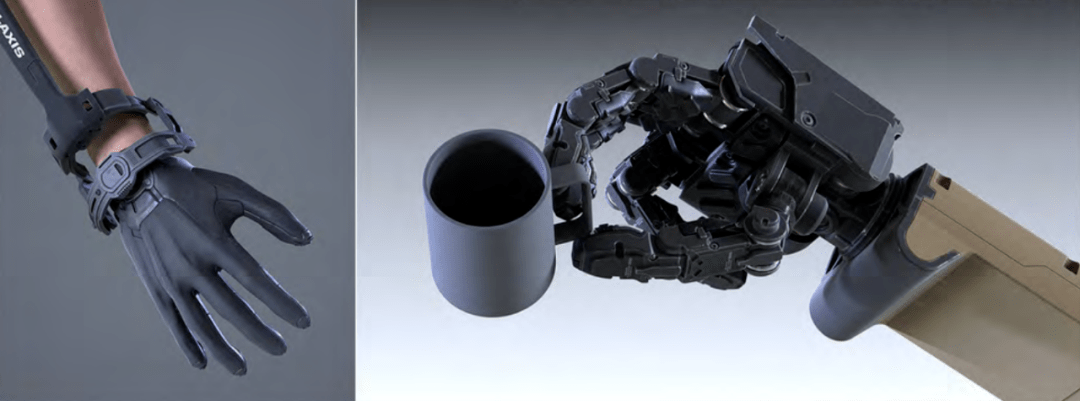

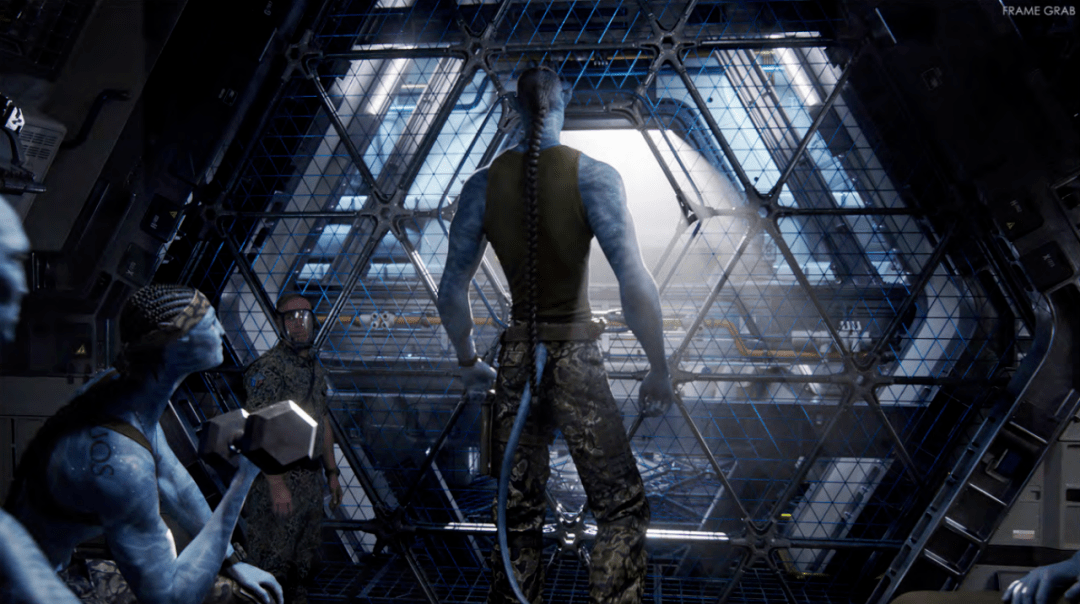

由反派帶領的重組體納威人是另一個需要新設計的角色群體。他們每個人都擁有各自風格化的軍人外觀,比如戰術裝備、迷彩服以及他們在背心上佩戴的補丁和徽章。為了探究服裝對於角色動作的影響和交互效果,有些裝備,比如防彈背心的一部分會被單獨取下來標記好捕捉點,讓演員以不同的方式移動,不同的方式彎腰,甚至讓他們抓住帶子或將拇指鉤進去。

反派納威人相關場景及生物設計

他們還為水下拍攝單獨製作了一套服裝的複製品,為了令其顯眼,全部刷成了白色,以供後期藝術家製作時得到真實的水下物體運動參考。為了讓相機在遠距離拍攝下分辨出顏色差異,有些服裝會被特意做的非常鮮艷。

後期特效

以水為代表的流體製作一直是特效界的挑戰,尤其是《阿凡達:水之道》這種量級和複雜度的工程。其模擬範圍包括一個巨大的生物穿過時水的運動到最小的雨滴落在納威人的額頭,再滴落到他們的眉毛和臉上。 這是一個極其複雜的問題,流體模擬技術的發展也積累了很長一段時間了,而電影中的水被解決,意味著幾乎其他的特效問題都能被完美攻克了。

在水箱之上建造的海龍號內部場景

卡梅隆的製作公司 Lightstorm 所在的洛杉磯曼哈頓海灘工作室,劇組建造了一個 120 英尺 x 60 英尺、30 英尺深的水域,可容納超過 250,000 加侖的水,並配備造浪機。這可以讓浮出水面的人及生物進行真實的互動,在海浪中做出真實的反饋。水域下方有供參考相機在水下拍攝的窗戶,而攝影機也記錄了演員在水下的面部表演。

將水下場景的動作捕捉數據與「空中」場景無縫融合是製作中最棘手的問題之一。

為了讓表演捕捉技術在水下工作,水本身必須是清澈的。水下佩戴水肺會產生氣泡干擾動作捕捉,所以包括演員在內的攝製人員都學習了專業的潛水技能,同時水面用小白球覆蓋,減少水上燈光對於水下捕捉的影響。

卡梅隆在水箱內指導演員

所有的動作捕捉數據被採集完畢後,卡梅隆和團隊就會在紐西蘭惠靈頓的舞台上使用虛擬攝像機拍攝,是一套升級的 虛擬拍攝系統,包括穿著 CG 服裝的角色、數字道具和 CG 環境的事實合成。

這裡用了一種深度合成結合視線移動的方法, 通過神經網絡來訓練虛擬拍攝系統拍攝的前後關係和聚焦點,直接集成到最終鏡頭中,有別於早期分層的方式。比如,真人角色在一個鏡頭內繞著一棵虛擬的樹走,新系統可以完美匹配樹與角色的前後關係。

結語

關於《阿凡達:水之道》的「特效」還可以說非常多,將近6000字的回答也只能淺顯地觸摸潘多拉星球的一角,希望在電影行業最艱難的時刻,依然有堂吉訶德式的暮年英雄,在審判日到來之前找到下一個「約翰·康納」。

最後附上巨量幕後設計圖(流量預警):

話題互動

您對電影《阿凡達:水之道》有何看法?

歡迎在留言區發表您的觀點

加入私密社區

主題閱讀

《阿凡達2》:獨特的票房「微笑曲線」

誰在痴等《阿凡達2》救市?

《明日戰記》硬核中國風,國產科幻電影支棱起來了嗎?

推薦收聽

《國王排名》口碑暴跌,神劇為何跌落神壇?

《一閃一閃亮星星》走紅,愛情奇幻題材成為香餑餑?

《人世間》如何成為開年當紅之作?

冬奧種草谷愛凌,體育培訓就此逆風翻盤?

羽生結弦,比金牌更重要的使命

行業窗口與頂尖新媒體【文化產業評論】已運維3000多期(持續8年有餘,跨越3000多天),推送文化、旅遊、體育領域專業優質文章7000多篇。【文化產業評論】始終秉承權威、專業、準確、及時、實用的特點,聚焦文化、旅遊、體育等行業前沿動態、發展思考,直面新時代行業發展重大問題,融匯行業內外精英的觀察和理解,得到了全國從中央到地方各級政府公務員、企事業單位負責人、精英從業者的高度關注與大力支持,亦架設起溝通各方的暢通渠道,是中共中央宣傳部、國家發展和改革委員會、文化和旅遊部 、國家廣播電視總局、國家電影局、國家新聞出版署、國家文物局、國家體育總局等有關部門,各地市政府,以及全國各文化、旅遊、體育企業的重要助手。歡迎訂閱關注!

交流/諮詢/合作

請加主編微信號:7759813

點擊下方【閱讀原文】加入「文化產業評論」,這裡,是你的舞台~

喜歡這篇嗎?分享、點贊、在看,都安排上~