一件防曬衣的「大眾化」之路,為什麼從蕉下六維標準開始?

文 | 無銹缽

「我也是尊敬的特斯拉車主,但我覺得我們小米SU7對比特斯拉,最好的地方就在於防曬。」

5月18日的那場小米汽車自駕直播里,千億身家的「雷布斯」用這樣一個玩笑式的口吻,表達了對SU7產品力的認可。

即便是他本人或許也沒想到,在花費大量篇幅介紹完SU7的動力、續航和駕駛質感後,防曬這個看似不起眼的細節,卻成為了助推SU7大賣的關鍵。

在社交媒體上,許多選擇SU7的女性車主都表示,這款產品在防曬環節的表現,成為了吸引自己下單的關鍵。

這並不是一次偶然,事實上,伴隨著消費認知的進步和健康理念的傳播,當前階段,「防曬」正在日益成為「全民級」的需求。

6月10日,央視新聞關於端午戶外假期經濟的報道就指出,隨著氣溫升高,消費者對防曬衣產品的需求量正在不斷上升。這一過程中,款式時尚、涼感、速干、排汗等功能,也在日益成為消費者選購的新方向。

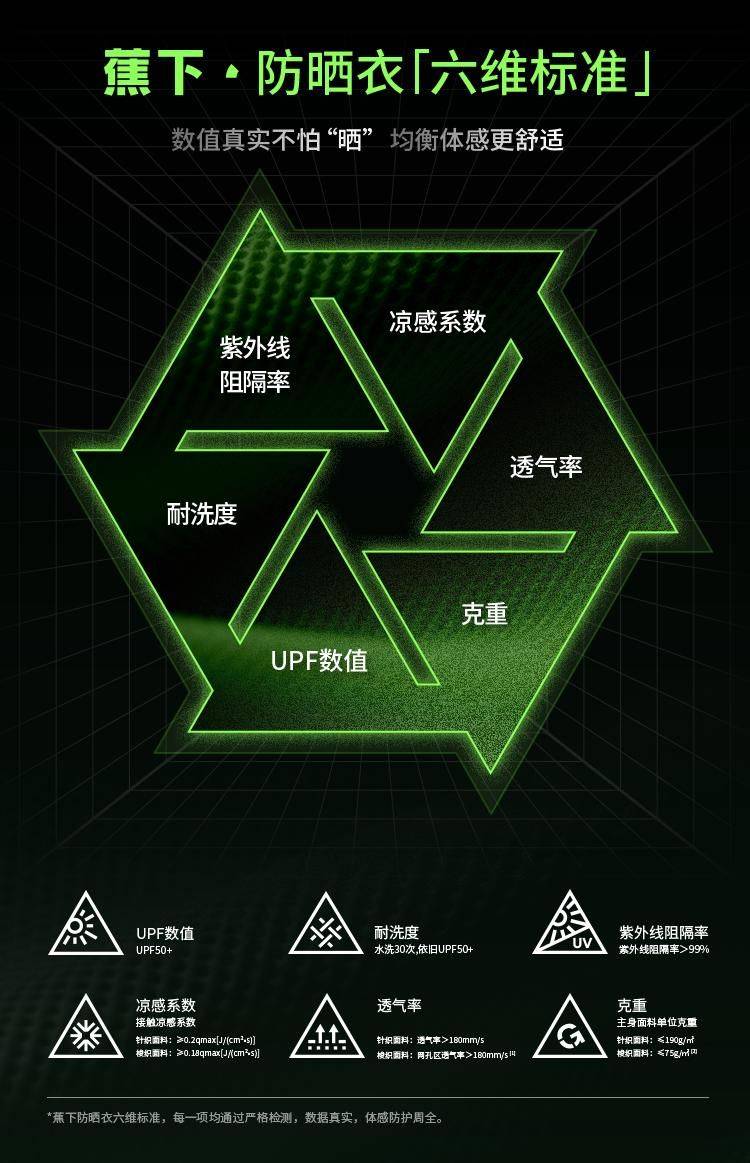

火熱的市場表現背後,結合社交媒體平台的線下探訪來看,防曬衣行業亂象叢生、焦慮遍地的現象,也不容忽視。面對歐美大牌的「標準缺位」,深知「中國品牌更懂中國防曬需求」的蕉下,選擇在今年4月,率先公布防曬衣六維標準。

時隔一個多月後,上述標準,不僅落地產品層面,為消費者帶來了看得見的全方位守護,更是一改防曬服行業的「參數焦慮」,用可量化標準和綜合體驗糾偏防曬焦慮,重塑防曬衣品類「核心競爭力」,助力市場向規範化、透明化方向發展。

今天,在蕉下六維標準的引領下,越來越多的品牌正在從過往的「營銷話術」和「單極防曬」中走出來,以用戶體驗和市場需求為價值核心,推動防曬衣行業不斷向大眾化、全民化、多場景化需求轉變。

1、綜合體驗,才是防曬衣的核心競爭力

防曬衣其實並不是個新物種,它的雛形來自歐美戶外的「皮膚衣」,最早在2007年,初代防曬衣就已經誕生。

過去,防曬衣為什麼沒能和羽絨服一樣,成為全民級的服飾單品?

原因在於,行業大部分人對防曬衣的核心競爭力出現了「理解偏差」,將防曬衣當作雨傘、雨衣一樣的應急工具去研發、去推廣,專注於防曬單一維度,而不是日常的綜合功能性著裝。

相比於後者,應急工具關注的是單一的「應急能力」,雨衣重要的是能擋雨,厚點重點沒關係,畢竟平時也沒有人穿。

類似的思路引導,帶來的結果首先是,很多防曬衣「防曬指標沒輸過,用戶體驗沒贏過」。

因為防曬衣本質上不是「極致」的藝術,而是「集成」的產品。追求單一防曬參數並不能提升綜合體驗,只會讓大眾消費者對這個品類感到失望。

同一產品的許多項參數之間,可能是互斥的。例如透氣指標,就和克重,甚至和防曬係數指標存在一定的矛盾,通常來說,一件衣服越厚越不透氣,防曬效果就會越好。

類似的卷參數現象,同樣也曾經發生在智慧型手機行業中,從結果來看,充電器功率、螢幕亮度、鏡頭像素這些「參數戰」的背後,用戶其實並不買帳。反而在有限的空間內平衡各項功能,才能為用戶帶來良好使用體驗。

同樣的,防曬衣的科學性和體驗感,也不是體現在一兩項參數的高低上,畢竟,披一塊紙板、穿件長袖T恤也能防曬。

對防曬衣核心競爭力的「理解偏差」帶來的第二重結果是,很多消費者陷入了「防曬焦慮」陷阱。 選防曬衣,只看UPF,不看其它。

其實一方面,用戶的日常使用,根本不需要極限的UPF參數指標。根據國標,UPF的值超過50時,意味著該值已經達到最高點。此時,這種針織面料具有良好的抗紫外線性能,日常紫外線對皮膚的傷害可以忽略不計。就和家用電腦,不用追求頂配顯卡,不用對標超級計算機,是一個道理。

另一方面,參數有所謂的「邊際效益」,例如,UPF從0提升到50,對於用戶來說有著非常直觀的感受,這意味著紫外線透過率從100%下降至2%。但從50提升到100甚至1000,帶來的效果卻並不明顯。

反觀整個消費行業,要想成為全民級的單品,關鍵的點就在於,能否滿足日常多元場景的使用需要,能否為大多數用戶帶來綜合的體驗提升。

還是舉手機的例子,如果喬布斯對手機的理解也停留在「打電話」上,那麼智慧型手機的命運,或許也會和大哥大、傳呼機一樣,絕不可能有今天這樣萬億級的市場規模。

反過來說,喬布斯推出iPhone4之所以能震驚世界,也正是源於蘋果「重新定義」了手機,將手機從小眾的「通訊工具」,轉化為了大眾消費者日常使用的智能終端,不去強化「信號滿格」的焦慮,而是通過搭載多元APP,為用戶的溝通需求提供綜合解決方案。

某種意義上說, 蕉下的防曬衣六維標準,也正是一場對防曬衣的「重新定義」:通過公布紫外線阻隔率、耐洗度、UPF數值、涼感係數 、透氣率、克重六個維度和相關參數,蕉下將防曬衣從小眾維度的「應急工具」,轉向大眾層面的「日常產品」,為用戶提供大眾化、日常化、多場景化的穿著體驗和防曬解決方案。

在這個過程中,容易引發防曬焦慮的「紫外線阻隔率、UPF數值」,不再是衡量防曬衣品質的唯一指標。全面均衡的好體驗,也從蕉下過往內部的產品要求,轉變為了防曬衣行業所認可的價值標準和長期競爭力。

2、不捲防曬卷體驗,蕉下憑什麼?

在這基礎上,另一個問題也隨之而來:

「為什麼給防曬衣制定首個數值標準,敢於『不捲防曬卷體驗』的,會是蕉下?」

在消費品行業,提出標準,本就是專屬於行業「引領者」的一項「特權」。

現如今,我們在消費科技行業所熟知的許多標準,都來自於行業引領者的推動——5G網絡的通信標準離不開華為,廚房洗碗機的標準制定得益於方太,無線音頻技術規範的參與制定者有森海塞爾和歌爾,平嵌冰箱標準的推動者是海爾,曲面顯示器標準的參與者是TCL……

上述現象的背後並不是偶然,看似簡單的標準倡議背後,彰顯的是品牌對市場趨勢的理解,和自身的硬實力。

這也是為什麼,蕉下率先公布防曬衣六維標準和參數,顯得水到渠成。

綜合來看,這六維標準不僅囊括了消費者對「防曬」的需求,也包含對防曬衣長期穿著綜合體驗的關注。

而對於蕉下來說,其深耕防曬11年,所積聚的品牌內功,無疑是支撐上述標準的關鍵所在。

從感性層面來說,蕉下可能是最懂中國人防曬需求的品牌。近日,「歐美大牌防曬服被國產品牌碾壓」上榜抖音熱搜,就是對蕉下用戶感知力的最好詮釋。

此前,億邦動力分析的電商數據顯示,蕉下在抖音和天貓的戶外品牌榜單中,均排名第一,從細分品類來看,在硬防曬領域,蕉下依舊蟬聯第一。無獨有偶,業內媒體在綜合微博、抖音、B站、小紅書等社交平台的表現後也指出,蕉下防曬衣認知度排名第一,且顯著高於後續品牌。

從誕生起,這一品牌就洞察到,防曬是中國人春夏戶外生活的首要需求,而在全民防曬的浪潮中,相較於歐美用戶熱衷的防曬霜產品,中國消費者更青睞於「硬防曬」。今天,無論是防曬傘、防曬衣、摺疊墨鏡、防曬面罩這一類熱銷的硬防曬產品,還是圍繞防曬產品相關的種種標準,都是蕉下長期關注和深耕的領域。 一直以來,蕉下都在不斷努力,為行業探索一條屬於中國消費者的「防曬之道」。

從理性層面來看,蕉下提出防曬衣六維標準,在一件看似簡單的外衣中集成和平衡更多元的體感需求,是長期科技實力引領的結果。

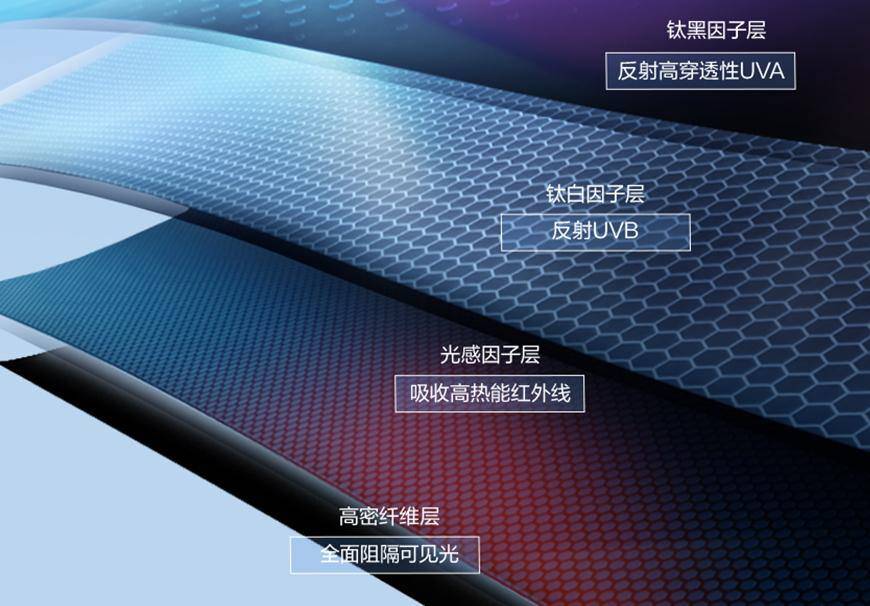

蕉下黑膠科技就是一個很好的例子。早在2013年小黑傘誕生之初,蕉下就依靠AntiTec九維防護科技中的日曬防護、炎熱防護、防水防污等,研發出了「防曬、涼感且耐用」的蕉下黑膠科技1.0。

在實際運用中,再在發現初代黑膠易有摺痕、用久粘黏、淋雨脫皮等問題後,蕉下又從用戶體驗出發,攜手產業鏈夥伴不斷疊代黑膠科技,創新出了運用在防曬帽及防曬衣帽檐上的啞光黑膠2.0、100%全遮光的絲絨黑膠3.0。

對比傳統的防曬銀膠, 從防曬效果到耐用性,蕉下黑膠科技都有著顯著的升級,不斷升級疊代的技術,不僅讓蕉下的黑膠科技獲得了用戶的喜愛,也讓其贏得了硬防曬行業的認可。

這基礎上,今年,蕉下還更進一步,殺進了黑膠科技的「無人區」。歷經275天產品研發耗時,100+項專業測試,蕉下突破了傳統黑膠的材質限制,推出了可以貼身穿著的紗態黑膠(黑膠科技4.0),並應用在暴曬線防曬衣、防曬面罩上。

回首過往,服飾行業,頭部品牌與尖端科技之間相互成就、不斷疊代的案例並不是少數,始祖鳥和Gore-tex面料廠商戈爾公司的故事,就曾為人們所熟知。

如今,得益於在黑膠科技上的不斷突破,和讓傘布更防曬的L.R.C塗層,增加紫外線反射面的雲朵型纖維等一系列技術研發成果的不斷落地,這部屬於領先品牌的長篇故事合集之中,已然鐫刻了蕉下的名字。

可以說,一直以來,蕉下都是防曬領域超前的「技術專家」和「頭部品牌」。

3、當下的中國,為什麼需要更多「蕉下」?

從行業角度來說,蕉下此番提出標準、引領行業的舉動,也被賦予了更多價值和意義。

作為年輕的本土戶外品牌,蕉下在標準層面的「率先公開,共同呼籲」,不但打贏了自己在防曬衣品類的「立身之戰」,也助力了中國戶外行業、消費行業的長期發展。

防曬衣作為中國戶外最具代表性的大單品,需要的不是流言遍地,良莠不齊的市場生態。「閉門造車」短期來看是蕉下的「單贏」,但長期來看,卻是行業和品牌的「雙輸」,唯有以開放格局團結「良幣」,才能為行業正本清源,在「共贏」氛圍中實現長期增長。

當前階段,蕉下公開標準的舉動已經帶來了一系列良好的「連鎖反應」,電商平台上,接近80%的品牌在詳情頁公布了自己防曬衣的多維標準及具體參數。昔日拼單極防曬、秀黑科技的亂象,已經日漸稀少。

這基礎上,正如業內媒體所報道的那樣,消費者對防曬衣的選擇也不再僅僅只專注於防曬性能,而是兼顧了穿著體驗、便攜性和多功能性。伴隨著六維標準的不斷傳播,用戶對防曬衣的各項指標有了更清晰的理解,消費者在一件防曬衣上所寄託的期待,正在變得越來越高,而這些期待也在不斷倒逼防曬服行業不斷帶來新的設計和技術突破。

跳出行業之外,蕉下的努力,同樣也與本土消費品牌「技術普惠」、「反技術霸權」的浪潮,有著深度的價值契合。

以耳機產品為例,過去消費者只能在諸如BOSE、JBL、森海塞爾這樣的歐美品牌和華強北白牌之間做選擇;但隨著本土年輕消費電子品牌,比如小米、韶音、倍思的崛起,用戶可以用較低的價格,享受到和國外耳機主流產品類似的品質。

戶外行業也是如此,以蕉下為代表的本土戶外「新勢力」的崛起,也在某種程度上打破了歐美戶外品牌一家獨大,壟斷從技術到文化,從產品到定價的情況。

回首過往,任何行業的發展過程中,都不可避免會因頭部品牌和底層白牌「兩級分化」,而誕生真空期的「中間地帶」。相比於頭部品牌所關注的高端、極致科技,和白牌產品所關注的極致低價,「中間地帶」關注的,更多是兼具品質與性價比的實用體驗。

畢竟,對於大多數人來說,日常需求的都不是頂尖技術的過度消費,而是具備高性價比的產品,是用較低的價格,收穫「平替」大牌的功能,和優於白牌的品質。

在這場屬於中國市場的「本土化消費升級」里,從電子產品到戶外品牌,優質國貨的崛起背後,是一代又一代創業者們,以真誠滿足用戶需求,以恆心推動「消費品科技普惠」的漫長努力。

某種意義上,蕉下同樣也是這支隊伍中的一員。從防曬細分走向大眾生活,蕉下一直堅持通過品牌場景,將產品科技與大眾需求相融合。

回首過往,正是這種對防曬基本盤的堅守與不斷創新,成就了這一品牌源源不斷的發展動能。

而伴隨著防曬賽道和戶外賽道的長期增長,身為防曬第一品牌、輕量化戶外引領品牌的蕉下,也會向著國民戶外生活方式品牌的理想更進一步。