在蔚藍海岸與金色沙灘之間,紅樹林是一種有著獨特生態魅力的存在,在抵禦颱風大浪侵襲、高效存貯海岸「藍碳」及加速灘地淤高和向海伸展等方面,發揮著重要作用。然而,在過去的50年間,由於海平面上升和人類活動直接或間接導致了全球紅樹林生態系統20%~35%大面積退化或死亡。1973年以來,我國紅樹林面積減少約43%。保護和修復紅樹林生態系統迫在眉睫。

為改變這種局面,華東師範大學河口海岸學國家重點實驗室戴志軍教授及其團隊攜手北部灣大學黃鵠、王日明教授,歷經十年潛心研究,在紅樹林苗木培育、移植栽培、種植地生境改造與種植後養護技術等方面取得原創性突破,不僅攻克了紅樹林生態修復的技術瓶頸,更將科研成果轉化為推動綠色發展的強大動力。

十年求索,打破「修復難」魔咒

紅樹林生長在熱帶、亞熱帶海岸的潮間帶,以紅樹植物為主體的木本植物群落。之所以被稱為「紅樹林」,原因在於這些植物的樹皮及木材中富含單寧酸,當單寧酸氧化會顯現出紅色。在我國福建、廣東、廣西、海南等地的海岸線上,紅樹林形成堅實的天然屏障,守護著海岸帶生態系統的平衡。近年來,受限於紅樹林修復生境改造、定植空間及育苗等技術瓶頸,南方各省進行了紅樹林生態修復,但成效並未達到預期目標,其生態系統健康岌岌可危。

2013年7月,戴志軍第一次踏上廣西茅尾海這片全國最大、最典型的島群紅樹林區,發現了該區域島群蝕退嚴重,大範圍紅樹林因樹根裸露而倒伏,侵蝕陡坎觸目可及。儘管進行了人工定植修復,但紅樹林成活率普遍較低。

在深入開展實地考察,並與當地保護區護林員交流後,戴志軍很快便發現問題所在,「這是紅樹林定植的世界難題,一是生境家底沒摸清,二是通過立管、無紡布種植等技術,營林成活率低於50%,富集污染的蝦塘營林率低於30%。」

「一年生、二年死、三年死光光」,是束縛紅樹林成活率極低的魔咒。「這句話的意思是第一年種100棵紅樹林苗,到第二年可能會死大半,第三年所剩無幾。」戴志軍說。

通過對不同省份數十個人工定植紅樹林長期蹲點考察,戴志軍發現「魔咒」的本質之一是紅樹林根系受到損害。譬如,雖然初種紅樹林時葉片綠油油,但其根系可能已經受到傷害,只是因其可依靠消耗體內營養而保持良好狀態;第二年大部分葉片變黃色,部分凋零,實際是足夠的養分難以通過受損根系提供給植株正常生長的需要。為驗證戴志軍提出的觀點,團隊成員王日明教授通過採集上百個不同年齡的人工苗發現,第二年的人工苗部分根開始發黑,第三年的人工苗根完全腐敗變黑。

如何解決該問題?團隊另闢蹊徑,提出了本地紅樹林胚胎大缽育苗、根系無損移植與聚集定植的營林新模式,特別是成功研發的可抵禦波流聯合動力影響的胚胎-幼苗栽培模式,不僅提高紅樹林成活率,同時也攔截漂浮水體的紅樹林胚胎,使其著床發育,緩解苗木數量匱乏與補種的問題,為紅樹林規模化種植提供有力保障。戴志軍把這一團聚結構生動地比喻成「抱團取暖」。

將原有紅樹林棲息環境改為養殖塘是我國紅樹林面積減少的重要緣由之一。但將養殖塘「退塘還林」,其難度與複雜程度遠高於宜林裸灘的紅樹林營造,尤其是將普遍處於中高潮灘位且底泥污染極重的蝦塘恢復為紅樹林,這在技術上似乎是不可能。

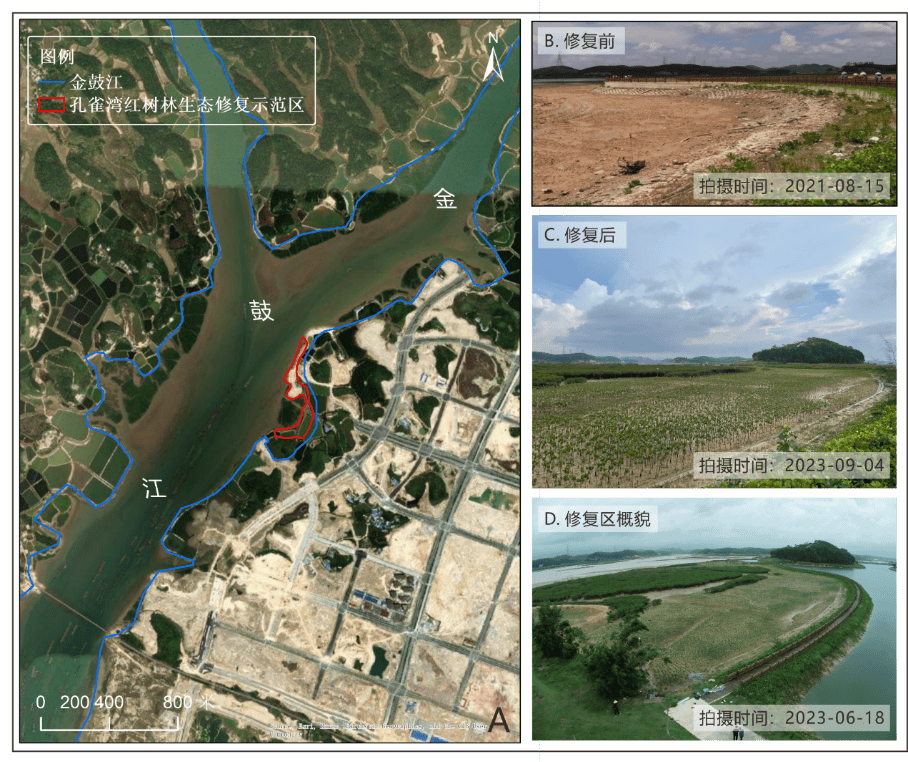

面對現實的嚴峻挑戰,戴志軍教授在孔雀灣高位蝦塘實現「高能」的科技成果轉化,將動力-沉積-地貌-生態四大要素有機結合,帶領團隊獨創性地構想出「蝦塘適宜紅樹林定植的客土甄選」「近自然灘-溝系統塑造」及「抱團取暖式紅樹林移植」等成套技術體系。

截至目前,團隊已修復了欽州灣金鼓江孔雀灣廢棄蝦塘80餘畝,定植的紅樹林歷經三年仍保持成活率95%以上,達到可節約紅樹林保護修復總投入30%~60%的顯著效果,堪稱「孔雀灣模式」奇蹟。

向海要地,低灘變森林

長久以來紅樹林在低中潮灘不可宜林,成為限制紅樹林向海拓展的又一魔咒,這也是戴志軍科研團隊破解卡脖子技術的又一重點。

在海平面鄰近區分布有廣泛低灘,能否在廣袤的低灘非宜林區種植生長出紅樹林呢?「這聽起來讓人匪夷所思,但或許就是解決當前全球紅樹林修復生存空間難題的關鍵。」戴志軍說。

團隊前後在廣西最大的河口南流江出海口的七星島進行十幾次科研實驗,提出「基於灘地水沙變化進行竹壟設計,創建紅樹林前緣低灘宜林生境」的創新觀點,研發出「近自然紅樹林生境改造與生態修復技術」。

該技術具有顯著優勢,設計的竹壟不但將低灘淤積速率提高約1.5倍,讓竹壟間距可成為爬行動物的生態廊道,同時竹壟通過攔截懸浮於水體的紅樹林胚胎,讓其沿竹壟發育成林。

該技術通過三年實驗,已經使南流江口約180畝非宜林低潮灘幾乎都生長了純自然紅樹林,極大地節約人工種植紅樹林成本,成就了南流江口七星島低灘非宜林地成林的案例,被稱為七星島模式。七星島模式亦被應用到新中國成立以來最大的平陸運河出海口沙井島的紅樹林修復與非宜林地營林。

將論文書寫在潮灘之上

戴志軍教授及其團隊在紅樹林生態修復領域取得的突破性成果,離不開他們深厚的科研功底、敏銳的洞察力和不懈的探索精神。

項目期間,科研團隊經歷了多次大規模的野外踏勘,僅2020—2024年五年間,累計踏勘時間就達到年均2個月,先後與森拉克颱風、獅子山颱風及圓規等颱風「碰頭」,身藏茂密紅樹林而不知其方向、深陷泥灘而不知其所措……憑藉著不怕苦、不服輸和敢於挑戰紅樹林定植「卡脖子」的精神,他們聚焦突破育苗-種植-定植-示範每個環節上的關鍵問題,交叉生態學、動力地貌學及沉積動力等學科,提出了一系列創新修復策略,也標誌著我國在紅樹林生態恢復與保護領域邁出了堅實的一步。這些研究成果的轉化應用,都已被證明將帶來顯著的現實效益。

「紅森林是非常有靈性的,有極為罕見的植物「胎生」,還能在數次潮汐漲落中屹立不倒,」戴志軍說,「我常常把它看作是海濱守護精靈,而不只是一種植物。隨著科研與實踐的深入,我們有理由相信,曾經受損的紅樹林生態系統將逐步恢復生機,為沿海地區的生態平衡與生物多樣性保護貢獻重要力量。」戴志軍表示,這不僅是對自然環境的修復,更是對國家可持續發展理念的生動實踐。

作者:吳金嬌 呂安琪

文: 吳金嬌 通訊員呂安琪 圖:受訪方供圖 編輯:儲舒婷 責任編輯:姜澎

轉載此文請註明出處。