中國桌球,需要「莎頭」CP

作者|James

今天打開熱搜,忽然發現#王楚欽退賽#、#孫穎莎WTT退賽#雙雙頂到了頭名,當你帶著國足的記憶以為都是網友罵他倆的時候,面對評論區忽然凌亂了:哥哥太辛苦了好好休息、劉胖子不是人安排這麼滿、還我金剛小豬……

這份憐惜的感情似乎又和近期國乒的糟糕成績形成了鮮明對比:2024年10月,中國桌球隊在亞錦賽上打出了歷史最差戰績,僅獲得2金2銀1銅……

這是為什麼?是賽程安排密集影響狀態,還是對手實力與日俱增?隨著討論深入,越來越多的人將質疑的焦點引向了「飯圈」亂象。

國乒「飯圈」問題的爭論始於2017開始,以劉國梁為首的領導層對桌球運動的商業化開發,在巴黎奧運會期間,得到前所未有的發酵和曝光。

由單純的喜歡,過渡到花錢應援,再到個別情況的跟蹤偷窺、網絡罵戰,乃至造謠生事……桌球「飯圈」現象看似愈演愈烈。近期,因為國乒成績下滑,這類爭論比以往更激烈了。其中一些批評聲音,直接把成績倒退與桌球商業化進程、粉絲化運營掛鉤,甚至全盤否定粉絲經濟、運動員參加商業活動等的聲音也浮出水面。

但在我們回顧中國桌球這風起雲湧的近七年,發現光門票收入就上漲了近萬倍,現在所湧現出的各種各樣的問題同時,我們也不禁想加一個問號:粉絲對桌球運動來說,究竟是利是弊呢?

飯圈:國乒今年的主旋律

雖然兩冠的成績仍屬優秀,但國乒在歷來亞錦賽中的統治地位,似乎正在動搖。說起這次桌球亞錦賽的問題,原因或許是多方面的;

一方面,亞洲其他地區的桌球水平不斷提升,尤其是日本,幾位代表人物在技戰術上都有顯著進步,而「神秘之師」朝鮮也日益嶄露頭角。這次男單和女單冠軍分別由張本智和與朝鮮的金琴英奪得,說明桌球運動的競技性,相比中國隊一統天下的早年來說,也有了極大的提升,中國隊無法「躺在功勞簿上睡大覺」。

另一方面,國乒內部的一些問題也逐漸顯現,包括選手狀態不穩定、戰術調整不及時等。此外,前期的訓練安排和賽前準備也可能存在不足,導致選手無法發揮出最佳水平。

但以上這些說法,都比不過另外兩個字——「飯圈」更富有爭議。

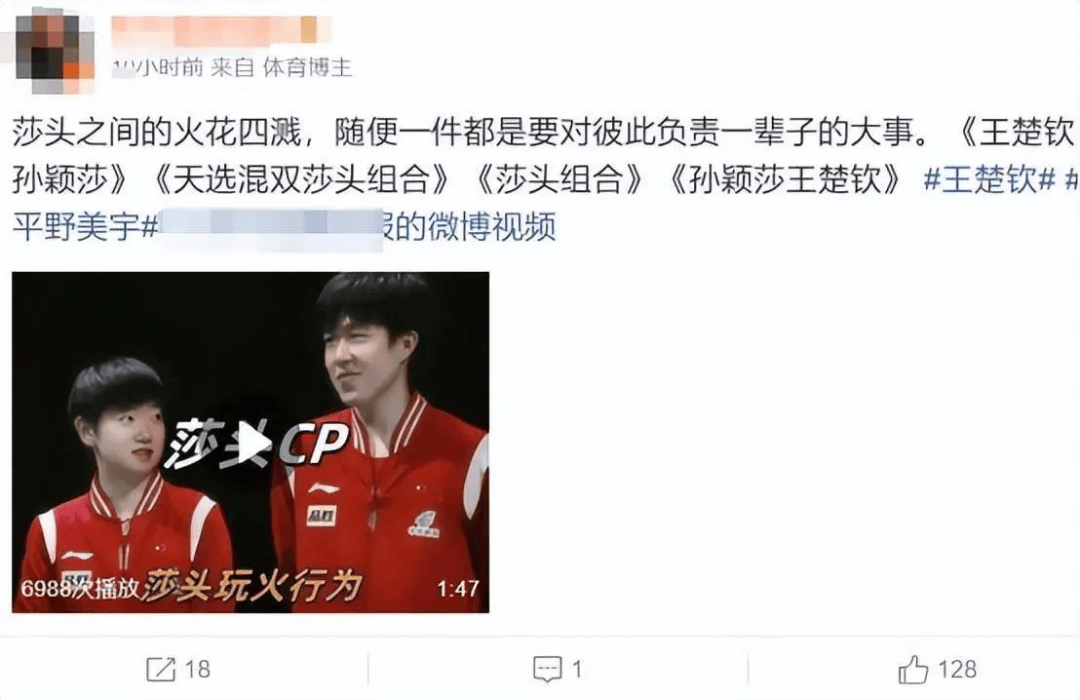

在巴黎奧運會上,國乒迎來了新的出圈方式,原本只在資深球迷中有流傳的一些綽號被外界熟知。兩位主力球員王楚欽和孫穎莎,憑藉出色的比賽表現和個人魅力,迅速成為球隊中的兩大頂流。這兩位選手在粉絲群體中擁有大量支持者,形成了一個被粉絲稱為「莎頭」的CP組合。

00後王楚欽是目前國乒男單的主力選手,在巴黎奧運之前,他的發揮穩定,被認為可以從樊振東等前輩手中平穩接班,贏得了廣泛的認可。另一位00後孫穎莎則是女單的頂尖選手,她靈活的打法和敏捷的反應能力讓球迷放心。兩人不僅在個人項目中表現出色,在雙打比賽中也多次搭檔,展現了默契的配合和強大的競爭力。

「莎頭」這一稱呼源自孫穎莎名字中的「莎」和對王楚欽的暱稱「大頭」,寓意兩人結伴,可以給外國選手如「殺頭」般的打擊。國乒粉絲們製作海報、發布祝福視頻,以及組織線上線下的應援活動,使得「莎頭」CP迅速走紅。此前只能在娛樂圈看到的海報占領商圈大螢幕等做法,也出現在他們兩人的身上。

如果觀察微博等飯圈大本營,就更容易發現粉絲們不斷確立兩人日常互動的蛛絲馬跡,尤其是在頒獎儀式或比賽中的互動被無限放大。

儘管他們兩人多次明確表示只是球隊夥伴,而不是CP二字所代表的「情侶」概念,但外界的過度解讀,還是給兩人的正常訓練和比賽帶來了壓力。

國乒球員不僅要面對來自對手的挑戰和日常訓練的壓力,還要應對來自媒體和粉絲的高期望值,甚至還不得不澄清一些錯誤的認知和言論。在這樣的環境下,無數雙眼睛盯著他們,任何小的失誤都可能被放大,增加選手的心理負擔。

因此,「莎頭」兩人在奧運會之後,競技狀態出現了明顯下滑,導致他們在多個重要賽事中戰績不佳,甚至出現了連續退賽的情況。這也在情理之中了。

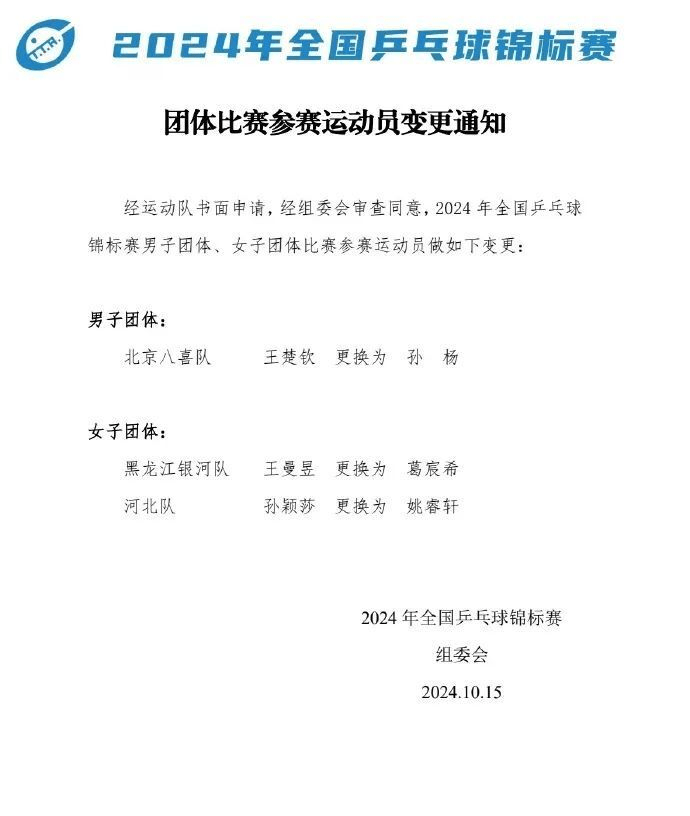

王楚欽在亞錦賽賽場,兩場單打分別輸給14歲和18歲的小將,然後退出全國錦標賽的男子團體賽事。孫穎莎在亞錦賽女團決賽輸球丟冠後,隨後宣布因傷退出亞錦賽單項比賽,如今則是再度連續退出WTT(世界桌球職業大聯盟)蒙彼利埃冠軍賽與法蘭克福冠軍賽兩站賽事。

連續退賽的背後,除了競技狀態的起伏,部分原因可能是賽季密集導致的體能透支,以及心理壓力的增加。這不僅影響了兩人的個人排名,也對國乒的整體戰績產生了影響。

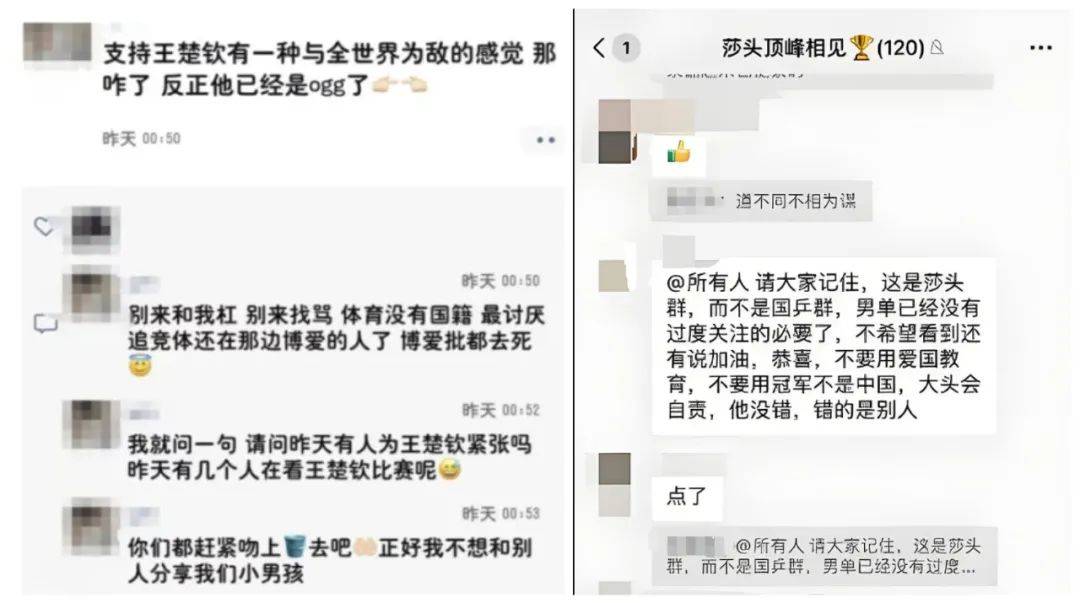

另一方面,部分粉絲在追星過程中缺乏理性,過度投入情感,導致在偶像之間的競爭中失去理智。而與此同時,社交網絡的前台匿名性和低互動門檻,使得粉絲更容易在網絡上發表極端言論,缺乏必要的自我約束。

孫穎莎和國乒女單的另一位主力選手,老將陳夢一起,常常在國內外比賽中出戰。但今年的情況不太一樣,尤其是巴黎奧運會之後,兩人的球迷之間不再是並肩作戰,同聲加油的和諧局面,而是出現了矛盾和衝突。

本來,孫穎莎和陳夢各自擁有大量忠實的粉絲,通過社交媒體積極為其加油助威。然而,隨著兩位選手在多項賽事中的交鋒,部分粉絲為了維護偶像的榮譽,開始針對「對家」發布攻擊性的評論,甚至進行人身攻擊。

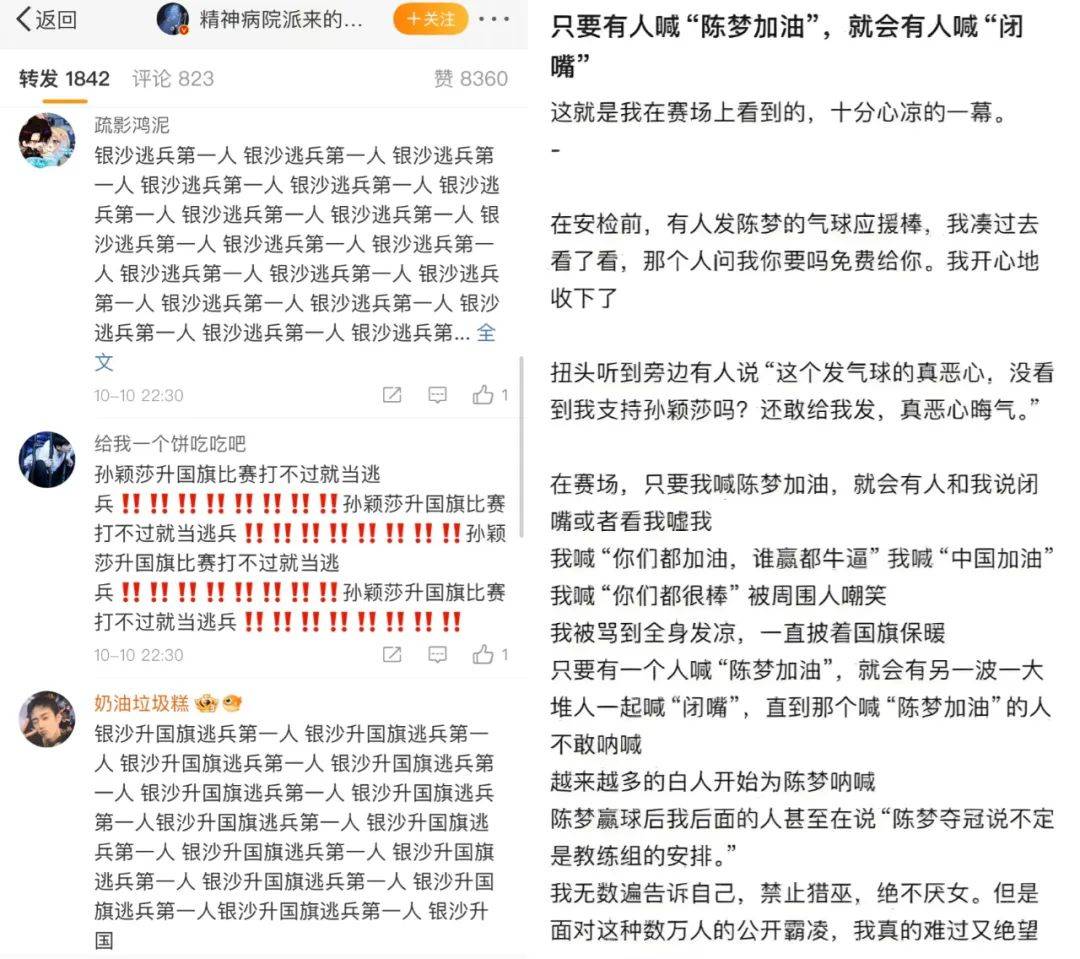

事件在今年8月3日的巴黎奧運桌球女單決賽中,達到一個戲劇性的高潮:陳夢力克隊友孫穎莎成功衛冕,但現場觀眾卻是一邊倒地為孫穎莎喝彩,甚至有粉絲認為中國桌球隊的教練組都黑著臉,無人為陳夢鼓掌。賽後有人甚至說,「陳夢是在與所有中國人作戰」。

賽後,針對桌球女單決賽討論中出現的拉踩引戰、惡意攻擊等行為,微博清理12000餘條違規內容,另有300多個帳號被階段性或永久禁言。還有網民因發表詆毀運動員言論而被刑事拘留。

兩名中國選手包攬金銀牌,本來應該是讓國人驕傲自豪的時刻,然而現場氛圍和網上言論,卻讓不明所以的普通觀眾感到詫異和震驚,唯有熟悉粉絲那一套生態的網友覺得不再陌生。

國乒商業化簡史

實際上,王楚欽、孫穎莎們的崛起,與中國桌球運動近幾年的商業化進程,幾乎是同步進行的。

桌球運動的商業化並非一帆風順。自1999年聯賽升級為「乒超」以來,桌球的商業化經歷了漫長而艱難的探索過程。長時間以來,乒超聯賽甚至無法吸引觀眾,門票銷售慘澹,一場比賽門票收入僅幾千元的情況很普遍,一整年乒超的冠名費連千萬元都達不到,到了2014年,乒超聯賽直接「裸奔」,贊助商和轉播合作商雙雙丟了。

直到2016年,里約奧運會成為桌球商業化的轉折點。國乒全員開通微博等社交平台,劉國梁、馬龍、張繼科等桌球明星逐漸進入大眾視野,藉助飯圈文化的興起,大幅提升了賽事的關注度和球員的商業價值,進一步帶動了桌球的市場化。

從2016年起,體育產業逐步加大了對桌球市場化的探索。2017年「地表最強十二人賽」,標誌著國乒的商業化進程顯著提速。這場由劉國梁主導的比賽,不僅成為了國乒內部選拔的重要賽事,也被視為桌球商業化道路上的成功案例。

乒超聯賽一直是國內職業化的重要嘗試,娛樂資本論發現其在商業化過程中遇到了許多挑戰,如賽事時間受國家隊備賽影響、外協會球員參與度低等問題。為克服這些限制,2019年的「地表最強十二人賽」引入了500萬元的獎金,並與騰訊體育合作,通過更專業的賽事包裝,提升了桌球的觀賞性和贊助吸引力。

桌球賽事吸引了越來越多的國內品牌贊助,如李寧、紅雙喜等本土品牌,這些合作為桌球賽事提供了資金支持,並擴大了桌球的品牌價值。賽事門票價格和贊助金額的不斷上升,顯示出桌球商業化的逐步成功。

因這些選拔賽事進入國家隊的王楚欽,在東京奧運會後迅速成長為00後球員中的領軍人物,並逐漸成為國乒商業化道路上的新一代旗手。

2022年以來,王楚欽在國際賽場上表現優異,逐步確立了「流量擔當」地位。他為時尚雜誌拍攝的封面銷量超過20萬冊,這一數字已經接近娛樂圈頂流明星的水平。

國乒主教練劉國梁在多個場合強調,明星球員必須扛起國乒的旗幟,承擔起責任。在巴黎奧運會後,王楚欽屢屢因輸掉比賽而受到質疑,但他依然被視為推動桌球運動商業化的核心力量之一,巴黎之後的幾場重要比賽,教練組仍堅持排他出陣,這也導致了粉絲覺得「他被強行消耗」的爭議。

這些年來,國乒通過電視綜藝和社交平台努力推廣桌球,在C端的商業化上取得了突破,明星球員的代言和綜藝收入顯著增加。桌球相關話題在中國社交媒體上持續發酵,顯示出這項運動在年輕觀眾中的影響力。

與此同時,WTT(世界桌球職業聯賽)在2019年成立,標誌著全球桌球職業賽事體系的進一步成熟。WTT大滿貫賽成為了桌球商業化的重要平台,賽事獎金高達數百萬美元,並引入了多項贊助商,提升了賽事的商業吸引力。國慶期間,WTT中國大滿貫的總票房達到近6000萬,這相當於2015年之前桌球一場比賽門票的上萬倍,這充分反映出桌球運動在中國的商業化潛力。

儘管如此,桌球在俱樂部和職業聯賽層面的商業化,和足球、籃球、羽毛球比依然未能取得突破性的進展,一定程度也影響了梯隊建設。

商業不是體育的洪水猛獸

桌球商業化程度越來越高,受喜愛程度正不斷抬升,「國球」的影響力與日俱增。但任何事情都有兩面,近年來,過度商業化帶來的負面影響開始顯現。

有網友認為,頻繁的商業賽事占用了大量訓練和休息時間,導致一些主力隊員疲於奔命,影響比賽狀態。從巴黎奧運會,到WTT澳門冠軍賽、中國大滿貫,再到這次的亞錦賽,粉絲統計出孫穎莎在75天內連打34場比賽。

飯圈文化也成為了一把雙刃劍,不斷的關注和爭議超出了國乒的預期。外界對桌球飯圈的質疑,也出現了一點要「把孩子和洗澡水一同倒掉」的勢頭。

在這裡,河豚君必須為體育賽事的合理商業化進程來正個名。

縱觀全球性的體育賽事如「三大球(按體積計算)」足籃排,還有橄欖球、網球、板球、冰球等,商業化已成為這些運動成功的關鍵因素。

它們不僅是競技項目,更在社會文化和經濟活動中扮演著重要角色。國力並不顯著的印度板球超級聯賽(IPL)便是其中的一個典型例子。在全球領域,板球成為印度絕對領先的一個項目,同時,印度人仿佛並不在意足球這個世界第一大球,無論是投入還是觀看人數都遠低於板球,這種不急於向世界證明自己的行為充分反應了其國民的自信程度。

自2008年成立以來,IPL迅速從一個地區性的體育賽事成長為全球最第二大的體育聯賽,僅次於美國NBA。在短短几年內,其品牌價值達到了110億美元,並在2023年售出媒體版權,總金額高達64億美元。

IPL聯賽採取了特許經營的形式,各支球隊通過品牌經營吸引了大量贊助商。像金奈超級王者隊(CSK)品牌價值在2023年達到2.12億美元,年增長率超過45%。

IPL積極促進了體育基礎設施建設、廣告、媒體和娛樂產業的發展,也整合國際頂級球員和本土球星,彰顯國家的全球化視野和經濟實力。通過高度商業化,IPL為2015年印度的GDP貢獻了115億印度盧比(約合1.82億美元),成功地成為印度的國家象徵。

在中國多種有群眾基礎的體育運動裡面,桌球是商業化最成功的之一,正向著成為風靡全球的頂級運動邁進。

然而,反面案例也是現成的——中國足球在投入不計其數的人力物力後,不進反退,在扶不起的男足之外,連曾經的金字招牌女足也黯然失色。更要命的是,按在中國足協註冊的青少年球員計,中國青少年足球人才數量從上世紀90年代的65萬人,大幅下滑至2011年的不到7000人。

AI作圖 by 娛樂資本論

中國足球的市場化改革和日本同樣始於上世紀90年代,當時被視為中國體育市場化的先鋒。然而,職業化的初衷似乎更多集中在政績目標上,而非真正建立起健康、可持續的足球市場。

近年來,中國足球的商業化改革走過了曲折的道路,但成效甚微。這些投入包括但不限於吸引外援、歸化球員以及大規模的青訓項目,但屢次受挫。

恆大自2010年開始大力投資足球,累計投入估計在130-150億元人民幣。廣州隊在恆大時期,獲得了多次中超和亞冠聯賽冠軍。曾效力於恆大的外援保利尼奧和前鋒塔利斯卡,是當時身價最高的球員之一,轉會費分別達到4000萬和2500萬歐元。

2019年中超「限薪令」之前,中超球員工資排全球第6,人均年薪破百萬美元,許多國腳的年薪已經直奔2000萬元。但一系列過度投資和急功近利的操作,讓球員高薪失去了應有的激勵、篩選作用,最終「砸錢不出成績」。

此外,中國足球還面臨嚴重的治理問題,體制僵化、腐敗橫行,許多俱樂部和足協官員捲入了近年來的大規模反賭掃黑行動。

桌球的商業化潛力遠未被充分挖掘。相比網球或高爾夫等項目,桌球頂級運動員的獎金收入僅為這些項目的1/10左右,更別說頂峰時期的中國足球了。因此,提高商業化水平,讓我們的球星成為頂流,並通過這些頂流帶動商業發展,則是劉國梁等官員,給國球可持續發展開出的一劑良方。

眼下的真問題,其實是如何平衡商業化、飯圈文化帶來的積極和消極影響,同時照顧好運動員的體力情況,而不是將目前的商業發展「打回解放前」。如果不想陷入到足球「一抓就死,一放就亂」的循環中,就應該努力堅持這一條道路,除非擔心自己的能力不足。

體育項目本身就具備娛樂性,桌球的商業化和「飯圈化」符合體育發展的一般規律,只要處理好一些極端個案,完全能繼續成為各項運動賽事中商業開發的樣板項目。不在自己最擅長的項目上深挖商業潛力,打造一張閃亮的國家名片,難道還要繼續把錢燒在某些「扶不起的阿斗」嗎?