前言

在2020年的成都,一個普通的春日午後,一場突如其來的家庭風暴,讓辜大姐的生活陷入了前所未有的黑暗。

這不僅僅是因為一次未洗手的擁抱,更是一場長期情感積壓後的火山爆發。

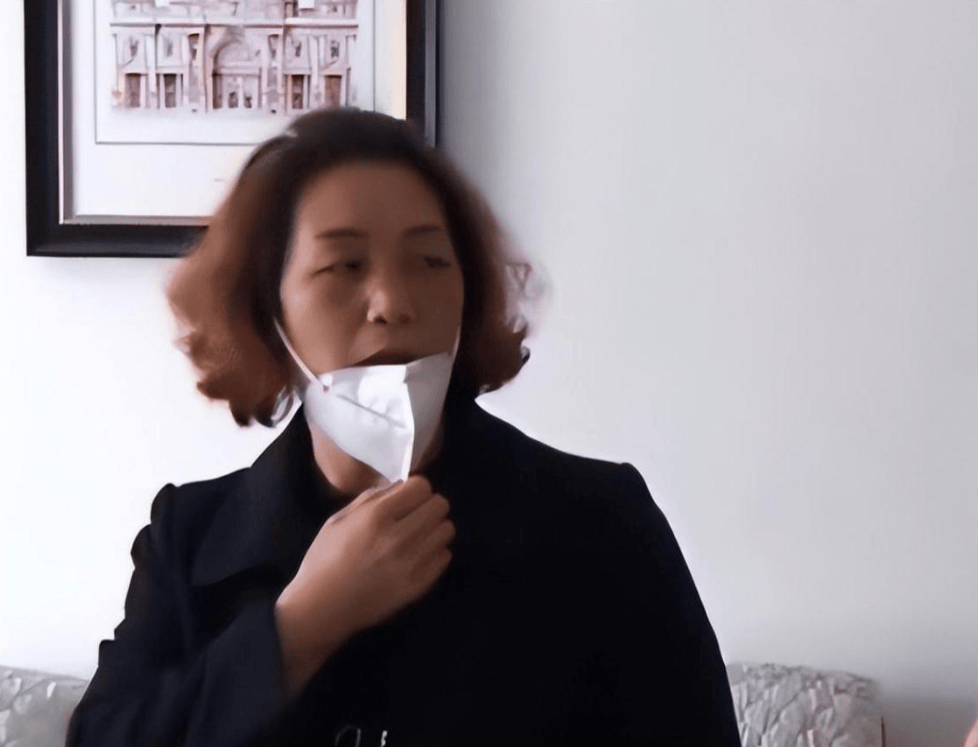

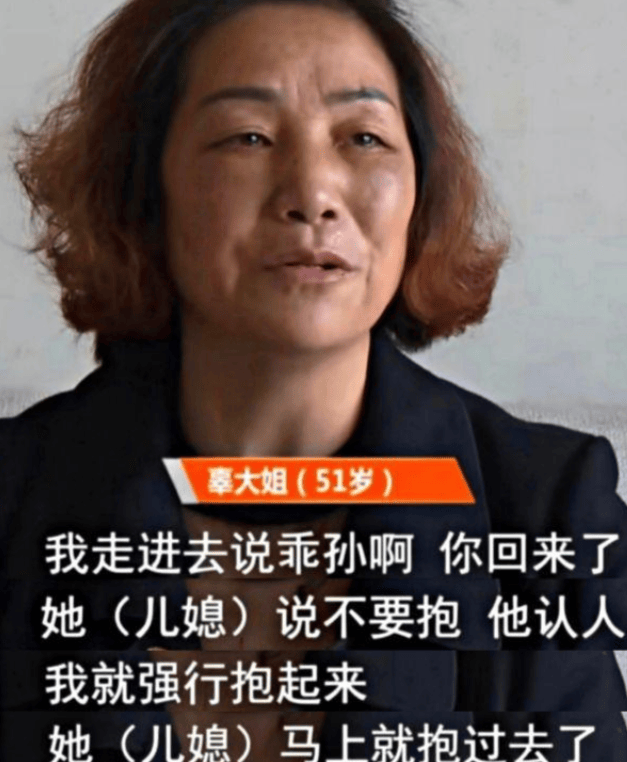

當辜大姐因未遵循衛生習慣直接抱孫子而遭到兒媳勸阻時,一場看似微不足道的家庭爭執,卻悄然揭開了母子間深藏多年的裂痕。

兒子陳凱的一記重拳,不僅讓辜大姐面部骨折、腦震盪,更將這對母子推向了情感的深淵,一句「她活該!」的冷酷宣言,更是讓這場家庭悲劇的餘波久久難以平息。

愛與恨的交織,日常中的暗流涌動

辜大姐與陳凱的故事,遠非一次衝突所能概括。

它是一段關於控制、誤解、失望與反抗的複雜情感史。

辜大姐,一個性格強勢、控制欲極強的母親,她的愛如同雙刃劍,既深沉又鋒利。

在丈夫老陳眼中,她是那個讓他感到無力與挫敗的存在;在兒子陳凱心中,她則是一個時而冷漠、時而苛責的複雜形象。

從小,陳凱便生活在母親的陰影下。體弱多病的他,非但沒有得到母親的溫柔呵護,反而時常遭受言語上的傷害。

那些關於「藥罐子」和「看你活得到好久」的刺耳話語,如同利劍般刺穿了他幼小的心靈,也悄然埋下了怨恨的種子。

成年後,面對買房的困境,他滿懷希望地向母親求助,卻只換來了無情的拒絕與羞辱。

那一刻,他對母親的情感徹底崩塌,曾經的母子情深,被現實的冷漠與無情所取代。

然而,生活的轉機往往在不經意間降臨。

陳凱遇到了他的妻子,一個溫柔善良、給予他無限支持與鼓勵的女性。

在妻子的陪伴下,他逐漸走出陰影,變得積極向上。

但多年的積怨並未因此消散,反而在心中越積越深,直到那次抱孩子的爭執,成為了他情感爆發的導火索。

那一刻的失控,是陳凱多年壓抑情感的集中釋放。

他無法再忍受母親的苛責與冷漠,也無法再忽視自己內心的痛苦與掙扎。

於是,他選擇了用暴力來回應這份長期以來的不公與委屈。

但暴力之後,留下的只有無盡的悔恨與傷痛,以及一個支離破碎的家庭。

情感背後的隱情與反思

這起家庭糾紛,表面上看似因一次衛生習慣的不同而引發,實則深藏著母子間多年未解的恩怨與誤會。

辜大姐的強勢與控制欲,讓她在家庭中扮演了一個既可悲又可恨的角色。

她渴望得到家人的認可與尊重,卻用錯了方式,以至於將親情推向了破裂的邊緣。

而陳凱,則是一個在母愛缺失中長大的孩子,他的反抗與報復,既是對母親不滿的宣洩,也是對自己內心傷痛的一種自我療愈。

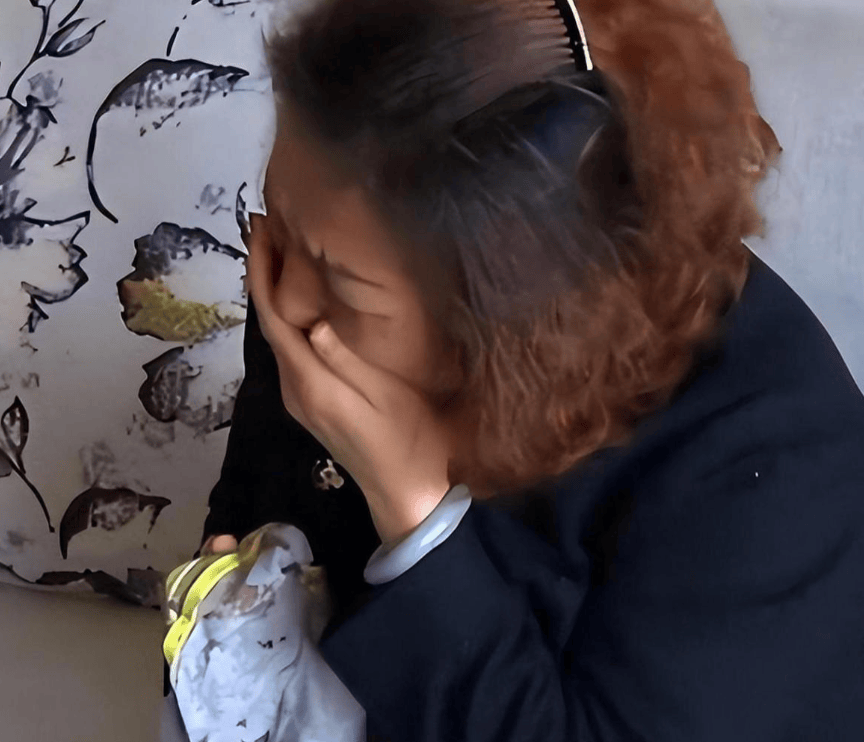

然而,無論是辜大姐還是陳凱,他們都在這場家庭悲劇中付出了沉重的代價。

辜大姐失去了兒子的愛與尊重,獨自面對晚年的孤獨與悔恨;陳凱則背負著對母親的愧疚與自責,在親情的缺失中艱難前行。

這不禁讓人反思:在家庭中,我們該如何平衡愛與控制?如何在給予與索取之間找到那個微妙的平衡點?

裂痕難愈,但願未來可期

隨著時間的推移,辜大姐與陳凱之間的裂痕似乎已難以癒合。

但生活總要繼續,每個人都需要學會在傷痛中前行。

對於辜大姐而言,她或許需要反思自己的行為方式,學會放手與信任;

對於陳凱而言,他則需要學會寬容與釋懷,畢竟血濃於水,親情的力量是任何外力都無法割斷的。

這起家庭糾紛雖然令人唏噓不已,但它也給我們帶來了深刻的啟示:在家庭中,溝通與理解是維繫親情的橋樑;尊重與包容是化解矛盾的鑰匙。