喬任梁事件持續發酵,林更新無辜躺槍,網友讓他血債血償

死亡,本應是生命的終點,一個肅穆而沉重的句號,然而在網際網路時代,死亡卻常常成為一種奇觀,一個被反覆解剖、消費的符號。

喬任梁,這個名字在八年後再次被推上風口浪尖,不是因為他的作品,也不是因為他的才華,而是因為裹挾著陰謀論的死亡,以及隨之而來的網絡狂歡,這不禁讓人深思,在這場狂歡的背後,我們究竟在消費什麼?

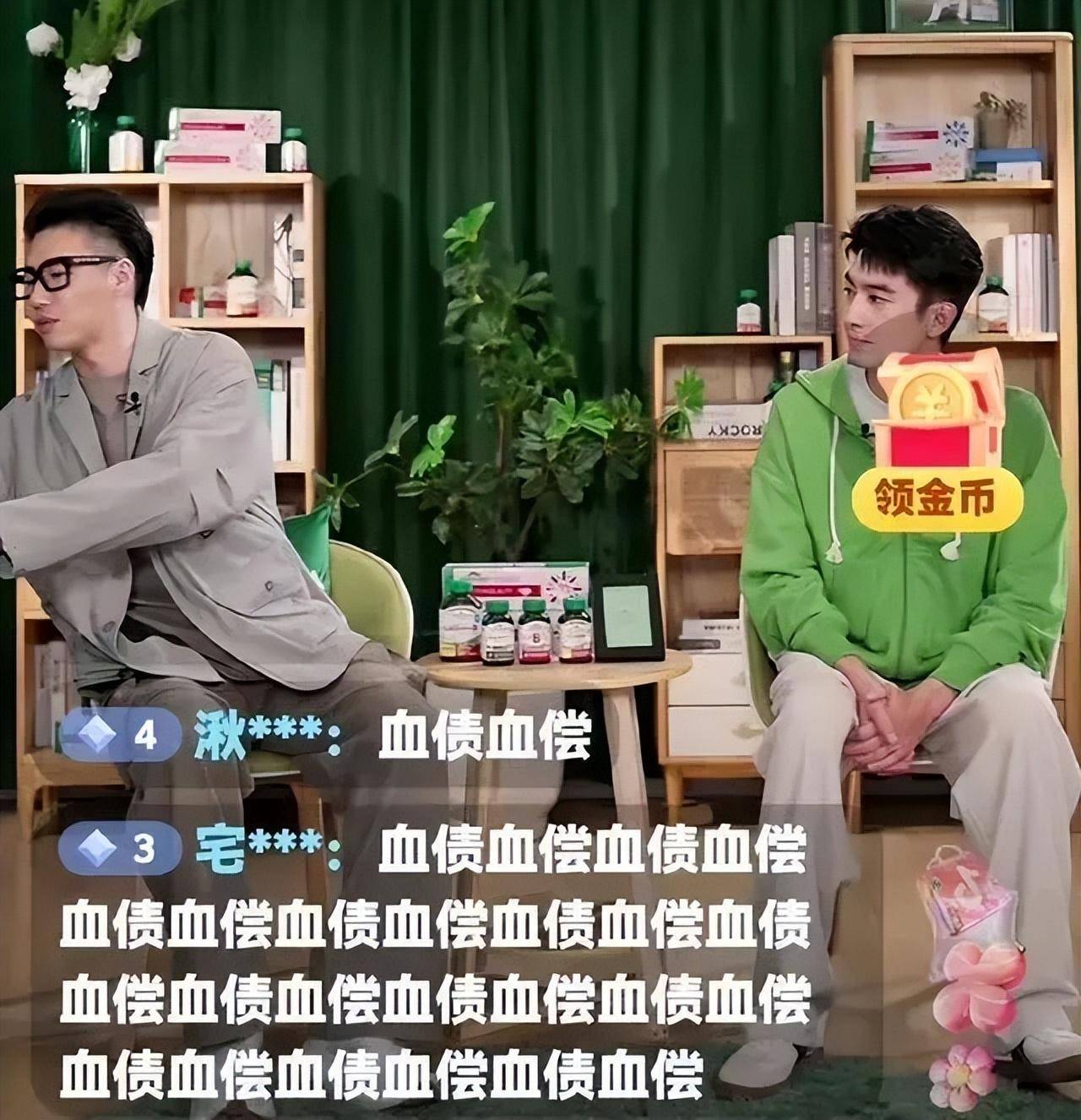

當直播間的歡笑被「血債血償」淹沒

林更新,一個陽光開朗的演員,一次普通的直播,卻意外地捲入了一場與他無關的漩渦,直播間裡,「血債血償」的彈幕像潮水般湧來,將他淹沒。

他一臉茫然,粉絲們也一頭霧水,這突如其來的網絡暴力,源於一個莫須有的罪名,一個關於喬任梁死因的荒誕謠言。

林更新,只是這場網絡狂歡中一個無辜的祭品。這場鬧劇,揭示了網絡暴力可怕的破壞力,也暴露了我們這個時代信息傳播的怪象:謠言比真相傳播得更快,情緒比理性更容易被點燃。

2016年9月16日,喬任梁因抑鬱症離世,年僅28歲。這個消息震驚了娛樂圈,也讓無數粉絲心碎。

官方的通報並沒有平息外界的猜測,反而引發了各種陰謀論,八年過去了,喬任梁的死因依然是某些人茶餘飯後的談資,甚至被編造成各種版本的故事,在網絡上流傳。

這些故事,大多是捕風捉影,毫無根據,有人說喬任梁是被他殺,有人說是因為某些「不可告人」的秘密,甚至有人將林更新、王思聰等與其毫無關聯的明星牽扯其中。

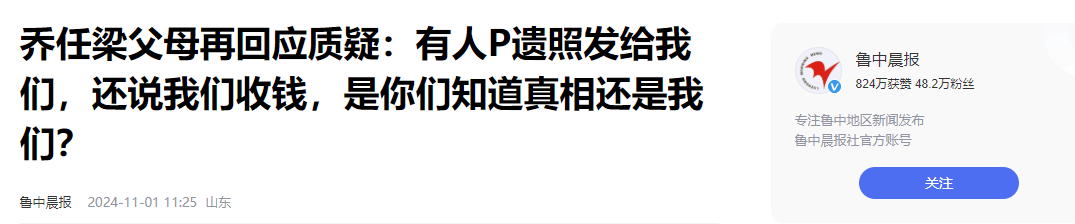

這些謠言,像病毒一樣在網絡上蔓延,給喬任梁的家人和朋友帶來了巨大的傷害,喬任梁的父母,兩位白髮人送黑髮人,本就承受著巨大的悲痛。

然而,他們還要面對網絡上鋪天蓋地的謠言,還要一次又一次地澄清事實,還要承受那些無端的指責和謾罵。

這對他們來說,無疑是在傷口上撒鹽,喬父喬母曾多次公開表示,喬任梁的死因就是抑鬱症,希望大家不要再傳播謠言。

他們甚至不得不一次次地解釋喬任梁身上的傷痕,是因為拍戲受傷,而不是像某些人猜測的那樣,是被虐待致死。

然而,這些澄清並沒有阻止謠言的傳播,一些網友依然固執己見,認為喬任梁的死因另有隱情,甚至指責喬父喬母是在掩蓋真相。

他們無視喬家人的痛苦,無視事實的真相,只沉溺於自己臆想的世界裡,更有甚者,開始攻擊喬父喬母的長相,嘲笑他們的口音,甚至質疑他們利用兒子的死來博取同情和關注。

這些惡毒的言論,是對逝者家人的二次傷害,是對人性底線的挑戰,網絡暴力,不僅傷害了喬任梁,更傷害了他的家人。

他們失去了兒子,還要承受來自網絡的惡意攻擊,他們的痛苦,被放大,被消費,被娛樂化,這難道不是對逝者尊嚴的踐踏嗎?

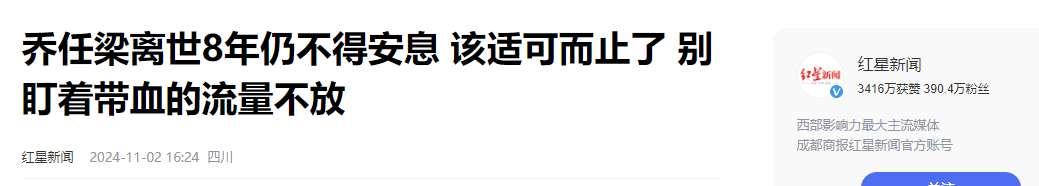

信息來源:紅星新聞 2024-11-2——喬任梁離世8年仍不得安息 該適可而止了 別盯著帶血的流量不放

當真相被情緒淹沒

為什麼一個毫無根據的謠言,能夠在網絡上引發如此大的風波?為什麼那麼多人寧願相信謠言,也不願意相信真相?這背後,反映的是我們這個時代的一些深層次問題。

首先是信息獲取的偏差,在信息爆炸的時代,我們獲取信息的渠道越來越多,但也越來越碎片化。

很多人只看到了部分信息,就輕易地下了結論,而沒有去深入了解事情的真相,其次是情緒的放大。

網絡是一個情緒化的空間,人們更容易被情緒所左右,而失去理性思考的能力,當一個謠言引發了公眾的憤怒、恐懼或其他強烈情緒時,它就很容易被傳播開來。

一些人為了博取眼球,不惜編造謠言,甚至惡意炒作,他們不在乎真相,不在乎對他人造成的傷害,只在乎自己的利益。

喬任梁事件發生後,一些明星和媒體人站出來發聲,呼籲大家理性看待,不要傳播謠言,他們用自己的影響力,試圖引導公眾走向真相,維護逝者的尊嚴。

守護共同的精神家園

網際網路,本應是連接你我,共享信息的橋樑,然而網絡暴力卻像一把利刃,撕裂著人與人之間的信任,破壞著我們共同的精神家園。

喬任梁事件,以及林更新無辜被捲入的這場風波,再次敲響了警鐘:網絡文明建設刻不容緩。

平台責任是網絡文明建設的第一道防線,社交媒體平台作為信息傳播的主要渠道,應該承擔起更大的社會責任。

加強內容審核,及時刪除違法違規信息,完善舉報機制,給用戶提供更多自我保護的途徑,這些都是平台義不容辭的責任,對惡意傳播謠言、煽動網絡暴力的帳號,要堅決封禁,絕不姑息。

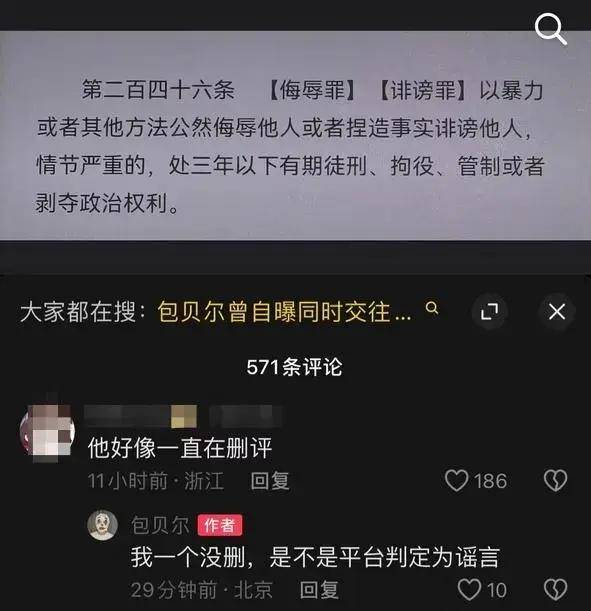

法律的威懾力同樣不可或缺,近年來,我國已經出台了一系列法律法規,旨在規範網絡行為,打擊網絡暴力。

從《網絡安全法》到《民法典》,都明確規定了網絡用戶的權利和義務,也對網絡暴力行為作出了明確的懲處規定,這些法律的存在,為我們維護網絡秩序,打擊網絡暴力提供了法律依據。

然而法律只是底線,道德才是更高的要求,在網絡空間,我們同樣需要遵守道德規範,尊重他人,不惡意攻擊,不傳播謠言。

網絡空間的匿名性,不應該成為我們肆意妄為的藉口,我們的一言一行,都應該符合社會公德,體現人文關懷。

教育和引導也至關重要,要加強網絡素養教育,引導網民理性思考,辨別真偽,不盲從,不跟風。

要讓更多人明白,網絡不是法外之地,我們的言行同樣要受到法律和道德的約束,網絡文明建設,需要平台、法律、道德和教育的多方合力。

信息來源:魯中晨報 2024-11-1——喬任梁父母再回應質疑:有人P遺照發給我們,還說我們收錢,是你們知道真相還是我們?

結語

喬任梁的悲劇,不應該成為網絡狂歡的素材,他的死,應該引起我們的反思,而不是成為我們茶餘飯後的談資。

我們應該記住的是他生前的陽光和才華,而不是圍繞著他死亡的各種陰謀論,對喬任梁最好的紀念,是讓他安息,而不是讓他一次又一次地被消費,被娛樂化,對喬任梁家人的最好安慰,是停止對他們的傷害,讓他們能夠平靜地生活下去。