跟著蘇軾游山東!領超然之風,赴齊魯之約

6月29日,「讀蘇軾 游神州」中華文化主題線路宣傳推廣活動在湖北黃岡舉辦。活動現場發布了「蘇軾的奮厲成長之旅」 「蘇軾的報國為民之旅」 「蘇軾的逆境超然之旅」主題旅遊線路,13個省(市)蘇軾重要遊蹤地的代表通過多種形式作蘇軾主題旅遊宣傳推介。山東採用古今情景表演的形式,重點推介了濰坊諸城、煙台蓬萊以及濟南、青島、日照、臨沂等地的蘇軾主題文旅資源,帶領觀眾跟著蘇軾詩詞沉浸式體驗了齊魯大地的山之盛、海之闊、人之美,誠邀廣大遊客跟著蘇軾游山東,共赴齊魯之約。

濰坊·諸城

宋神宗熙寧七年(公元1074年)到熙寧九年(公元1076年),蘇軾任密州(今諸城)知州。

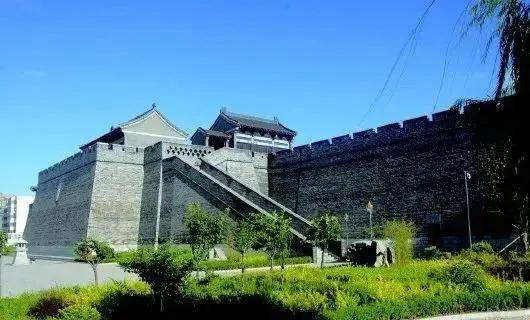

超然台

明月幾時有,把酒問青天

蘇軾的《水調歌頭·明月幾時有》被譽為「中秋第一詞」,就是在濰坊諸城的超然台上所作。

超然台是諸城著名文化古蹟,原系北魏時所建的城牆土台,宋神宗熙寧八年(公元1075年)著名文學家蘇軾知密州時擴建。其弟蘇轍取老子「雖有榮觀,燕處超然」文意,賦名「超然台」,以示無往不樂、超脫凡世之意。

超然台自蘇軾修建完成,歷經朝代更替與兵荒馬亂,1948年被毀。2007年,諸城市人民政府決定恢復重建超然台。古密州時期,超然台為八大勝景之首。如今,「超然四望」勝景又從歷史典籍上回到現實中,全國各地的遊客都慕名而來,在這裡穿越古今,感受蘇軾的豪邁文風。

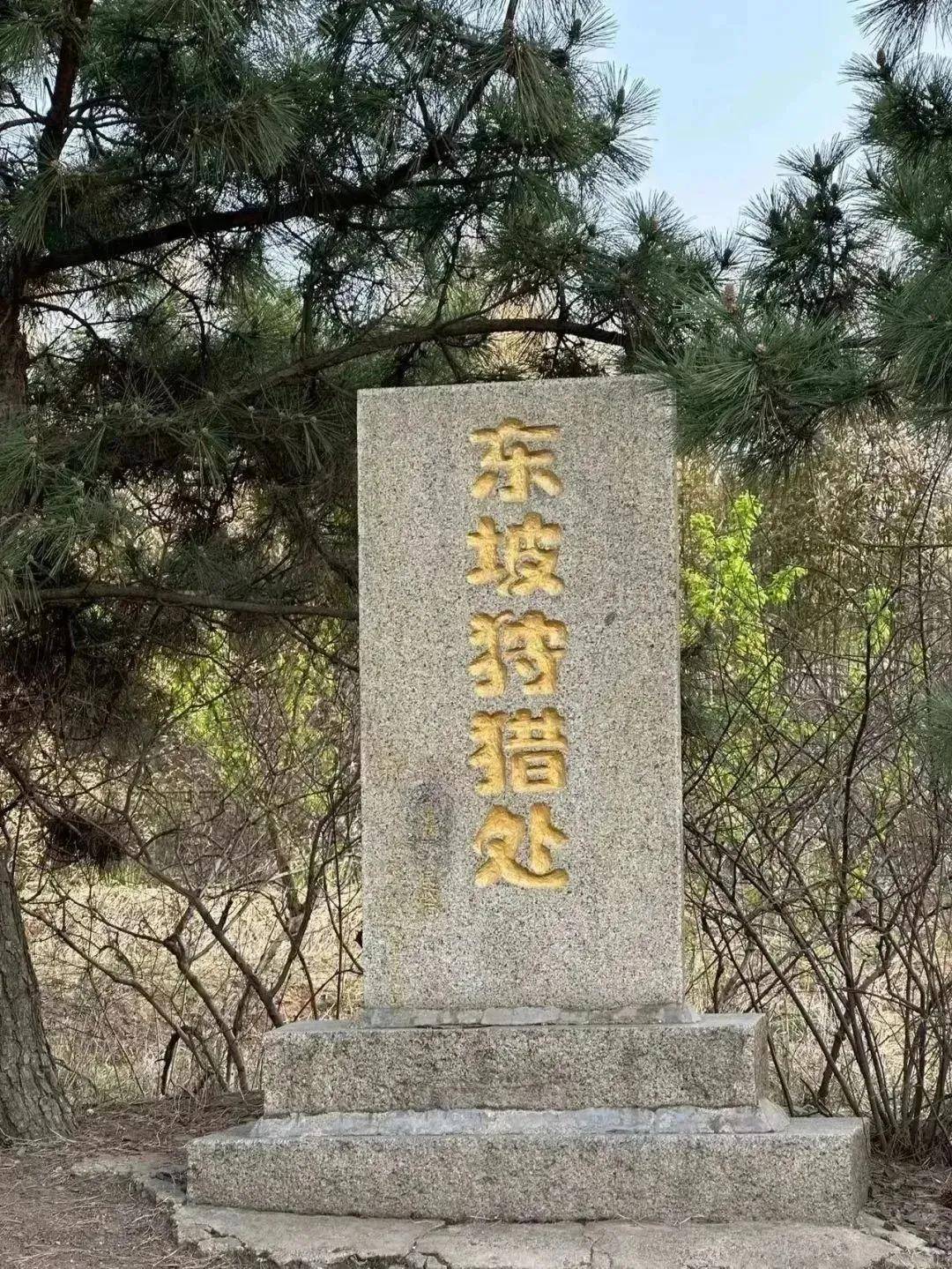

常山

會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼

蘇軾在密州治理蝗災,勤政愛民,深受百姓愛戴,更在這裡留下了無數千古名篇。他曾經在常山狩獵,有感而發「會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼」。

來源:北青天天副刊

常山原名臥虎山,因蘇軾在此祈雨常祈常應而得名,海拔297米。常山之巔有三峰,現西峰建有廣麗亭,中峰建有安華塔,東南峰頂建碧霞宮。山腳下修建常山文化博物苑,是集文物保護、藝術品展示、文化研究、休閒觀光等於一體的大型文化旅遊聖地。

蘇軾善撫琴,而諸城派古琴,傳承千年,是國家級非物質文化遺產。諸城還融合蘇軾在密州的人生際遇、詩詞文化和當地美食,製作了令食客交口稱絕的「東坡宴」。

諸城派古琴

東坡宴 來源:今日諸城

煙台·蓬萊

宋神宗元豐八年(公元1085年)六月,蘇軾領命任登州知州。十月十五日,他抵達登州治所:蓬萊。剛到任五天,又接到聖旨,調回京城任禮部郎中。短短几日,他仍以實績恩澤登州百姓,留下「五日登州守,千年蘇公祠」的美譽。

蓬萊閣

人間飲酒未須嫌,歸去蓬萊卻無吃

在今天蓬萊閣的入口處,有一座單檐牌坊,那藍底金字的牌匾上「人間蓬萊」四個大字,正是從蘇軾「人間飲酒未須嫌,歸去蓬萊卻無吃」的詩句中綴輯得來。

蓬萊所處地理位置特殊,因此成為海市多發區,其天象之美令人叫絕。蘇軾擅尋訪古蹟,探奇攬勝。他登頂蓬萊閣,在朝陽升起之時,見到霜曉中的長山列島,如墜仙境,面對虛無縹緲而又瞬息萬變的海市時,想像到群仙在這縹緲中出沒,於是便有了那首流芳千古的《海市詩》。蓬萊閣則因為蘇東坡的足跡與詩情從此聞名遐邇、譽滿天下。

濟南

宋神宗熙寧九年(公元1076年)十二月,蘇軾調離密州,經濰、青二州到達濟南,與好友齊州知州李常及蘇轍三子會見,盤桓月余。在親友的陪同下,蘇軾遊覽了趵突泉(時稱「檻泉」)、章丘龍山等。

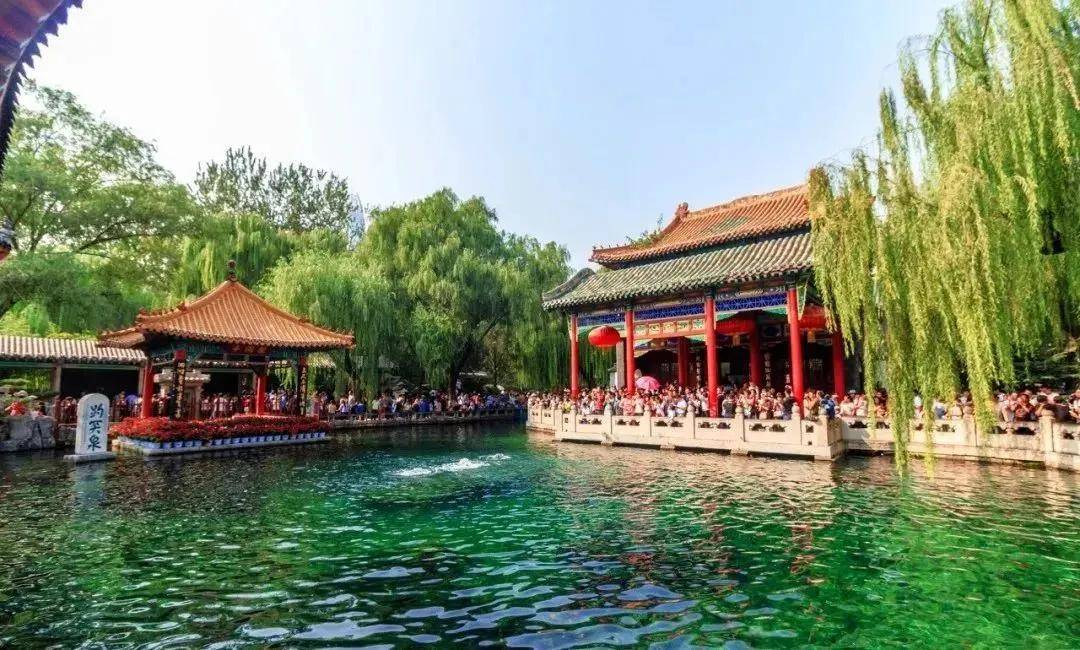

趵突泉

更憶檻泉亭,插花雲髻重

蘇軾游趵突泉,看泉畔梅花開的正艷,水氣如雲霧一般蒸騰。此情此景,他即興畫下了《枯木圖》,筆法遒勁,渾然天成。在後來所作的詩文中,蘇軾曾多次提及,在給李公擇的詩中就曾寫道:「更憶檻泉亭,插花雲髻重」。

趵突泉是古濼水之源,古時稱「濼」,宋代曾鞏為其定名為「趵突泉」。亦有「檻泉」、「娥英水」、「溫泉」、「瀑流水」、「三股水」等名,居濟南七十二名泉之首,被譽為「天下第一泉」。

龍山

濟南春好雪初晴,行到龍山馬足輕

蘇軾在濟南時,一日,雪後初晴,李常約其郊遊,兩人騎馬向章丘龍山奔去。蘇軾不由讚嘆濟南的春光美好,隨即寫下《陽關曲·答李公擇》一詞,「濟南春好雪初晴,行到龍山馬足輕」一句便出自於此。

龍山鎮是濟南通淄博、青州和膠東諸地的必經之地。當年,蘇軾路過的龍山土地便是今天龍山文化的發現及命名地——城子崖遺址。

如今的濟南百泉爭涌,享「名泉七十二」之說,超然樓上燈光閃爍,萬千遊客競相打卡!

青島

蘇軾任密州知州時,對秦皇、漢武多次巡幸過的「東國勝地」琅琊台頗感興趣,曾於宋神宗熙寧九年(公元1076年)從密州至琅琊,登臨琅琊台,還寫下了《書琅琊篆後》一文。

琅琊台

西望穆陵關,東望琅邪台

來源:青島琅琊台景區

蘇軾所作《書琅琊篆後》,對琅琊台石刻文字極為推崇,不經意間使這塊秦刻石及琅琊台聲名大振。如今的琅琊台,就坐落在「紅瓦綠樹、碧海藍天」的青島,冠領琅琊群峰,俯瞰茫茫大海,成就膠州灣的一顆璀璨明珠。

來源:青島琅琊台景區

琅琊台頂西側有「重刻·秦·琅琊刻石·碑」,琅琊刻石真品殘體現存中國國家博物館,碑文計有13行,86字,是我國現存最古老的刻石之一,文字優美,存字獨多,是著名的「國寶」。

日照

蘇軾在密州擔任知州時,沉醉於五蓮的山景,留下了許多膾炙人口的詩篇,與這裡結下了不解之緣。

五蓮山、九仙山

二華行看雄陝右,九仙今已壓京東

連綿起伏的五蓮群山 來源:華夏風物

宋神宗熙寧九年(公元1076年),蘇軾完成《水調歌頭·明月幾時有》後不久,朋友周邠寄來《雁盪山圖》。在答謝詩文中,蘇軾自稱與「尋山」有著深切的緣分,他將密州九仙山與西嶽華山並論,讚嘆「九仙今已壓京東」。又怕友人不熟悉此山,還特別備註「九仙在東武,奇秀不減雁盪也」。

來源:奇秀五蓮山

蘇軾筆下的九仙山在今日照市五蓮縣。由於五蓮山在宋時尚未得名,所以蘇軾說的九仙實際上也是泛指五蓮—九仙的山嶽群。

臨沂

蘇東坡任密州知州期間,曾游蒙山和蒙山西側的漏澤湖等地,賞景吟詩,留下了「不驚渤海桑田變,來看龜蒙漏澤春」的名句。

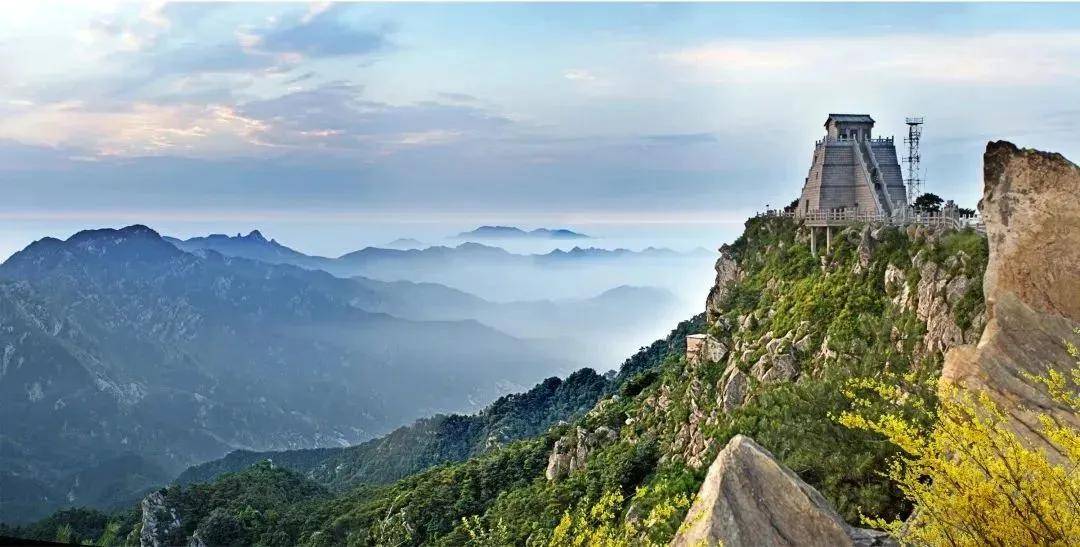

蒙山

不驚渤海桑田變,來看龜蒙漏澤春

蒙山山系位於臨沂市西北部,全部的山脈都在臨沂市境內,蒙山最高峰龜蒙頂海拔1156米,為山東第二高峰、沂蒙山區最高峰,歷有「九十九峪,七十二峰,三十六洞天」之說。

如今,沂蒙山龜蒙景區、雲蒙景區與濰坊的沂山風景區,共同構成國家5A級旅遊景區——沂蒙山旅遊區。

從濰坊諸城到煙台蓬萊

從濟南、青島到日照、臨沂……

山東多地

都曾留下大文豪蘇軾的足跡和詩篇

也讓我們感受到了

更多元的齊魯、更美好的山東

領超然之風,赴齊魯之約

讓我們與蘇軾一起

且將新火試新茶,詩酒趁年華!

來源:文旅山東