邱華棟談長篇新著《空城紀》:圓了一場幾十年的西域新疆夢

「寫這部小說,我的書房裡總是洋溢著西域多民族歌曲的聲音,陪伴著我,那種美好、歡快、激昂、沉鬱和憂傷的西域音樂,帶給了我寫作的激情,和一種敘事上的節奏感。」邱華棟告訴南都記者。

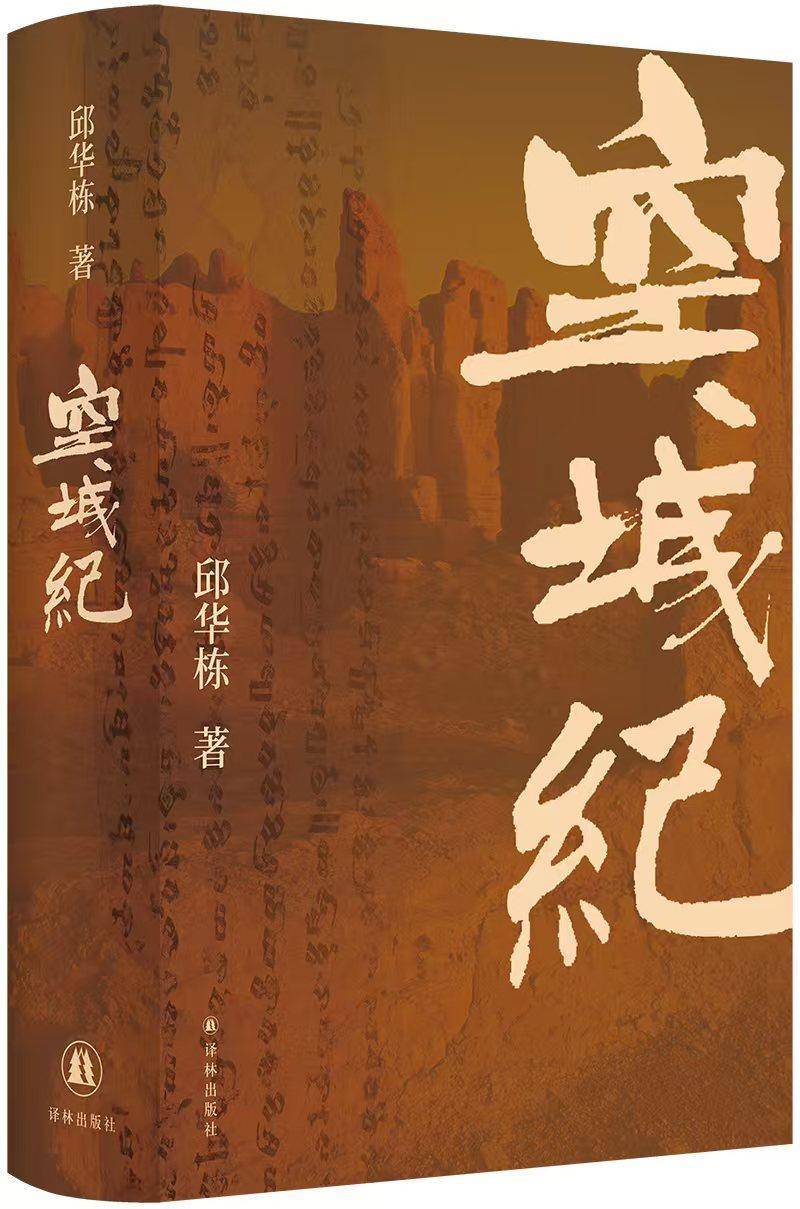

今年7月,著名作家邱華棟的新著《空城紀》由譯林出版社出版。這是邱華棟砥礪六年完成的長篇歷史小說,也是他為自己的出生地——新疆獻上的一個宏大故事。小說帶領讀者回到邈遠的西部世界,重尋龜茲、高昌、尼雅、于闐、樓蘭、敦煌六座西域古城的歷史傳奇。所有的古城故事延伸至當代,主人公身臨廢墟,在時空交疊中對話一個個鮮活人物、一段段被風沙掩埋的歷史。

為了寫作《空城紀》,邱華棟真正踐行了「行萬里路,讀萬卷書」。他出生在新疆昌吉市,自小對神秘的西域古城充滿好奇。多年來,他陸續造訪了高昌古城、交河故城、庫車克孜爾千佛洞、尼雅精絕國遺址、于闐約特干古城、米蘭遺址、樓蘭廢墟……在殘垣斷壁中叩響歷史的回聲。同時,他不斷收集關於西域的歷史人文書籍,於書齋中繼續對浩瀚大漠的探索和想像。

「在我腦海里,公元紀年後的第一個千年,漢、魏晉、隋唐史書里的記載和眼下的廢墟交錯起來,演繹成無數場景;一個個人物,開始有了生命,有了表情,他們內心的聲音衝撞開了那些本來覆蓋其上的風的呼嘯、沙的嗚咽,越來越響亮和清晰。」邱華棟這樣寫道。

於是,「空城不空生新城」,荒廢的古城再度繁華擾攘:有了音樂和舞蹈、美酒與煙火、絲綢與織錦,還有響徹長空的嗚咽的牛角號、微笑的佛頭和安靜的木簡,有一匹于闐岩畫上的花斑馬向我們投來意味深長的一瞥。

著名作家邱華棟。

邱華棟是個講故事的高手,整部《空城紀》由無數的故事連綴而成,它們和山魯佐德的《一千零一夜》一樣動人。在其中,解憂公主、弟史公主、班固班勇父子、漢琵琶、 「五星出東方利中國」織錦護臂、流沙墜簡……曾存在於過往時空的人物和器物紛至沓來,嘈嘈切切地訴說各自的命運。所有這些故事匯聚為一部西域的史詩,帶著漢唐盛代氣息充沛的闊大、新鮮與獷悍。

北京大學中文系教授、中國文藝理論學會副會長、中國當代文學研究會副會長陳曉明認為,《空城紀》是一部非常厚重、凝聚了幾十年心血的作品,可以從中感受到邱華棟從始至終飽滿的熱情。面對貫穿西域史的戰火與征伐,我們今天是否能夠超越「中華正統」的敘事來重新書寫西域史?陳曉明說,邱華棟憑藉自身深厚的積澱以及對西域的理解與同情,樹立了一個很好的範本。《空城紀》對廢墟的書寫亦引人深思:廢墟帶有人類歷史的命定性,關注人類文明的遺址化,是對歷史的尊重,也是對文明的珍惜。

南都專訪著名作家邱華棟

我看到了人物在時間中舞蹈的形態

南都:《空城紀》分為龜茲雙闕、高昌三書、尼雅四錦、樓蘭五疊、于闐六部、敦煌七窟六個部分,從目錄上看構成一個金字塔結構。為什麼作這樣的安排?從龜茲到敦煌,內容的權重是否逐步增加?

邱華棟:小說中的這六個部分是並置的關係,並不是遞增的關係。這部小說的結構是仿石榴的結構,內部的六個部分互相獨立,又緊緊地挨在一起,就像是石榴的六個子房。而且,這六個部分的字數基本上是一樣的,約六到七萬字,很均衡。

南都:龜茲雙闕寫解憂公主和女兒弟史的故事,當中涉及西域音樂,各式各樣的西域樂器令人目不暇接。您為什麼挑選音樂作為這一章節的重點?從哪裡獲得那麼豐富的關於西域音樂的認知和感官體驗?

邱華棟:寫這部小說,我的書房裡總是洋溢著西域多民族歌曲的聲音,陪伴著我,那種美好、歡快、激昂、沉鬱和憂傷的西域音樂,帶給了我寫作的激情,和一種敘事上的節奏感。

我很小的時候,就開始聽到很多西域音樂。比如,我聽過阿瓦提藝人表演的《十二木卡姆》大曲,我還聽過一些搖滾風格的當代維族、哈族青年歌手的歌曲,我還搜集了中亞五國的音樂。寫這部小說,我欣賞了大量從陝西民歌到河西走廊的花兒,再到新疆的音樂、中亞五國乃至伊朗的一些音樂作品。那些音樂讓我看到了人物活在時間中舞蹈的形態,太美麗了。

在《空城紀》的第一部分《龜茲雙闋》中,出現了大量樂器,書中種種音樂和種種器物自然地發出一種聲音來。歷史小說怎樣寫出質感?我想,要先聲奪人,就要通過音樂、色彩,營造出一片有聲音的想像的空間,把讀者帶入作者營造的虛構的,但又跟當代有所連接的世界裡去。

龜茲古城遺址。攝影:郭建將

南都:事實上,本書的每一章節都有一個主題或者線索,龜茲是音樂,高昌是帛書、磚書、毯書等書寫媒介,尼雅是漢代絲綢,樓蘭是樓蘭古城本身的變遷,于闐是出土文物 ,敦煌是莫高窟。您是怎麼提煉這些主題的?它們和六座故城之間構成怎樣的關係?

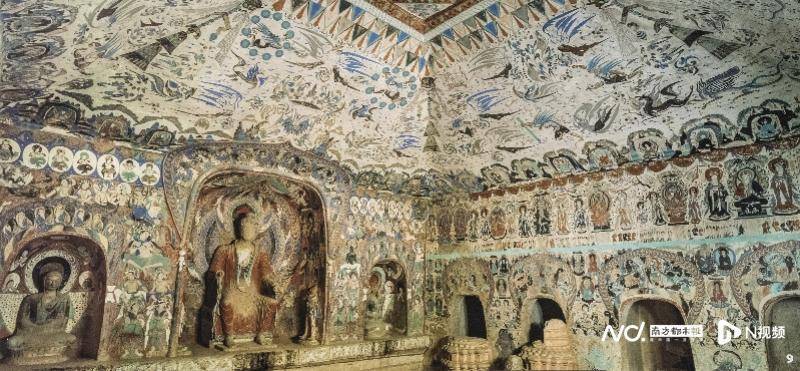

邱華棟:是的,在這部小說的六個部分中,我在每個部分都有表達上的側重點。比如,在《龜茲闋歌》中,側重的是西域音樂,貫穿小說中的是漢琵琶的聲音和形狀。在《高昌三書》中,側重的是歷史人物和帛書、磚書、毯書等書寫表達的關係。《尼雅錦帛》主題是漢代絲綢在西域的發現及背後的歷史信息。在《樓蘭五疊》中,主題是樓蘭的歷史層疊的變遷,貫穿期間的是一支牛角的鳴響。在《于闐六部》中,側重的是于闐出土文物背後的想像可能,涉及古錢幣、簡牘、文書、繪畫、雕塑、玉石等附著的故事。《敦煌七窟》涉及的是佛教的東傳和敦煌莫高窟發生的人間煙火故事之間的聯繫。

我提煉出來的側重點,也是這六座古城本身所具有的歷史文化內涵。

最重要的是,這部小說中所有的古城故事,都延伸到了當代,在六個部分的最後,小說主人公「我」身臨廢墟,並發生了和這些地方的深刻聯繫,寓意穿越兩千年,依然生機勃勃。空城不空生新城。

《空城紀》全書採取的是石榴籽結構

南都:《空城紀》中出場了許多歷史人物,例如解憂公主、弟史、馮嫽、班超、班勇、傅介子、樓蘭王比龍,甚至探險家斯文·赫定……將真實歷史人物的故事寫成小說,你認為對作家的挑戰在哪裡?在出場的所有人物中,你個人最喜愛的是誰?

邱華棟:小說中的女主人公,我喜歡弟史。男性主人公我喜歡虛構的主人公白明月。我想,寫歷史題材的小說,其挑戰在於,如何讓這樣的小說成為當代小說。因此,我在《空城紀》中運用了一些幻化和轉化手法,幾乎很多篇章都有貫穿時間長河的一個物件。

比如,第一卷「龜茲雙闕」中,是那一把最早曾經被細君公主彈奏過的漢琵琶。細君公主從中原腹地遠嫁到西域的烏孫國後,不適應當地的地理氣候,也不適應烏孫王室夫死後從子從孫的婚俗習慣,長期處於悶悶不樂的狀態之中,若非有一把漢琵琶助她排遣,她恐怕連四年多的時間也都未必能夠支撐下來。

細君公主去世後,這把漢琵琶先是傳遞到了解憂公主之手,然後,又很快傳遞到了解憂公主的愛女弟史,也即第一卷中「上闕」的敘述者「我」的手中。既然能歌善舞,那她的拿手好戲之一,自然也就是出神入化地彈奏這把漢琵琶。到最後,因為意外遭受到黑死病襲擊,弟史不幸身亡。臨死前,「我的懷裡抱著那把細君公主的漢琵琶,我相信,以後只要有人彈起這把琵琶來,我的生命就會在旋律中復活。」

到了「下闋」中,龜茲王室白氏一個名叫白明月的王子,為了躲避王室里殘酷的政治鬥爭,以隱姓埋名的方式遠遠地隱居在大唐開元年間的長安城。表面上開著一家香料鋪的白明月,其實是一位篳篥演奏高手。善於演奏篳篥的白明月之外,這一部分的另外一個器樂演奏高手,是同樣來自於龜茲的粉衣女子火玲瓏。她不僅演奏得一手好琵琶,而且手上所擁有的,竟然是原本屬於細君公主的那把老琵琶:「這得歸功於她手裡的這把漢琵琶,它是她父親珍藏多年的老琵琶,據說漢代的細君公主使用過,一直在龜茲流傳著,後來落到她父親的手裡,現在在她的手上。」

當是時也,唐明皇唐玄宗為了迎接即將從感業寺還俗歸來的楊玉環,不僅親自創作了大型歌舞節目《霓裳羽衣曲》,而且還要組織一個龐大的演奏樂隊。篳篥高手白明月、漢琵琶高手火玲瓏,他們倆全都在被徵招的演奏高手行列之中。到後來,返國後堅決拒絕擔任龜茲王的白明月,如願與火玲瓏結為夫妻,過著非常幸福的樂舞生活:「我組建了龜茲樂的樂舞班,專心整理音樂。我吹篳篥,火玲瓏彈琵琶。她把細君公主那把漢琵琶小心翼翼地收起來,不再撥弄,平時彈的有五弦琵琶、曲頸琵琶和西域小琵琶。」所以,我喜歡白明月。

黃釉陶彈琵琶女坐俑。攝影:郭建將

南都:《空城紀》整本書都以第一人稱寫成,但主角又在不斷變換。甚至到了于闐六部,敘述者可能是一枚銅錢、一個佛頭或一片簡牘。請談談對敘述視角的考慮,保持第一人稱敘事的一致性可以達到什麼藝術效果?

邱華棟:是的,我的這部小說中第一人稱敘事者有很多,有人,也有物體,他們和它們都發出了聲音,說話的語調是變化的,不是統一的。這部小說的基調就是眾聲喧譁,而不是一個聲音。

傳統長篇小說一般是一個人物貫穿始終,那麼,我是採取了眾多的人與物不斷說話的方式,營造現場感和親近感,讀者容易讀進去。在這部小說中,歷史主人公出場時,我更側重於描繪人物內心聲音的肖像,那些背景式的、脆薄的、窸窣的、噪鈍的、尖銳的聲音,讓位於鮮活的歷史人物,敘述者的不斷變化,會帶來一種奇特的多聲部的效果,如同一部交響樂,能讓人感受到西域歷史文化的豐富和複雜,感受到時間和空間的多個層次,使小說本身具有了巨大的信息量。

南都:《空城紀》實際上是由數個短篇小說連綴而成的,它為什麼被稱為長篇歷史小說而不是短篇小說集?有哪些元素支撐它成為一部長篇作品?

邱華棟:一部長篇小說,最重要的元素就是小說的結構。這就像蓋一座大廈,必須要設計好整座大廈的結構。在這部小說的結構形式上,我採取了石榴的結構。幾年前,我的老友從新疆寄來石榴,我切開來,發現這顆石榴有六個籽房,每個籽房裡有很多石榴籽。我忽然來了靈感,覺得可以這樣結構一部內容很複雜的長篇小說。

現在,《空城紀》全書分為六個部分,就採取了石榴籽結構:由短篇構成中篇,再由六個中篇構成長篇,主體是六座古城廢墟遺址的故事,如果再拆解開來,則又能分解成30篇以上的短篇。相當於我在嘗試著裝配這部小說,就像是樂高玩具。

由短篇構成中篇,再由中篇組裝成長篇小說,那麼,有人會問,這是不是一部中短篇小說集呢?我回答:不,這是一部長篇小說,但和傳統的長篇小說大不一樣。一般認為,長篇小說總有一個貫穿的人物和貫穿始終的情節故事。但我這部小說,沒有貫穿人物和故事情節,但讀完之後你會發現,小說的主人公,是六座西域的古城,或者就是西域本身,也可以說是《西域傳》的別樣的寫法。

精絕國古城。攝影:郭建將

考古文物讓我接觸到西域歷史文化的豐富性

南都:您在寫這部小說之前陸續造訪了高昌故城、庫車克孜爾千佛洞、尼雅精絕國遺址、于闐約特干古城、樓蘭廢墟等等。有一些故城如樓蘭古城廢墟,屬於國家文物保護單位,不對遊客開放,您是通過什麼方式進入的?這個過程中發生了哪些有趣的故事?

邱華棟:我確實造訪過很多古城遺址和廢墟。我出生在新疆天山腳下,十來歲的時候,有一年放暑假我們一些少年騎自行車、坐長途車到處跑,喜歡探尋周邊的世界。我們到了一個廢墟,那個廢墟我後來才知道是唐代北庭都護府的廢墟遺址。那個廢墟十分荒涼,荒草萋萋,有野兔子、狐狸、黃羊出沒,我們幾個少年也不知道是什麼廢墟,突然之間,迎著血紅般的晚霞,眼前出現了成千上萬隻野鴿子,從廢墟里飛起來,在一個十五六歲的少年心中第一次留下新疆大地上的對漢唐廢墟的印象。它非常美麗,甚至是有點壯美感,飛起來了。那一幕給我的印象太深了。這座位於吉木薩爾縣的古城廢墟,當地朋友說,這就是唐代的北庭都護府遺址。

當時的場景深刻地留在了我的腦海中。從十多歲開始寫作至今三十餘年,有一天,我忽然回憶起面對廢墟的那個傍晚,我想到,圍繞著漢唐之間西域地區建立的六座古城:龜茲、高昌、尼雅、樓蘭、于闐、敦煌,我能夠把自己三十年的史料閱讀積累和對漢唐西域遺址的實地探訪,以及自己對歷史的想像,寫成一部小說,於是,三十年構思、六年寫作,我完成了這部厚厚的《空城紀》。

現在,除了樓蘭古城遺址和尼雅廢墟身處沙漠的深處,很難進去以外,其他的古城遺址都是開放的。去樓蘭現在需要批准,因為進入無人區沒有專業的裝備和嚮導,很容易迷路,甚至出事。近年常常看到有人擅闖西域無人區結果導致悲劇的事情,所以,去這些地方還是需要當地有關部門的協助。

南都:實地造訪古城有哪些具體的收穫?積累的素材是否被寫入小說當中?

邱華棟:具體的收穫,在我這部小說的第六部分,基本上都有紀實風格的描寫。另外,積累的素材也還沒有寫完呢。我在想,要不要從《空城紀》中再延伸出兩條枝幹,比如把敦煌的部分寫成長篇小說《敦煌十窟》?還有的情節,我寫完之後捨棄了,並未放在現在的小說中,比如,唐代高仙芝率唐軍在怛羅斯與黑衣大食軍一戰,我寫了單獨的幾萬字,以後我想想這一部分怎麼使用。

敦煌莫高窟壁畫與造像。攝影:郭建將

南都:《空城紀》里出現了許多西域考古文物,您是否對西域考古史有過一番研究?出土文物給了你哪些寫作靈感?

邱華棟:漢晉文獻里關於樓蘭的記載早已斷流。如今,人們反而對樓蘭更加神往。十多年前,我曾和一些朋友到樓蘭古城廢墟一探究竟,若羌博物館裡展示著羅布泊地區的文物和乾屍。還有新疆博物館等很多博物館的陳列品,都讓我直觀地觸碰到了西域大地自漢唐盛世以來所累積的歷史文化的豐富性。比如,見到蜀錦殘片「五星出東方利中國」,我就覺得很震撼。面對西域古城的廢墟,就更有了滄海桑田、波詭雲譎的複雜感受。

多年來,我收集了許多關於西域歷史地理、文化宗教、民族生活方面的書籍,得閒了就翻一翻。久而久之,這樣的閱讀在心裡積澱下來,那些千百年時空里的人和事就連綴成了可以穿梭往返的世界,對我發出遙遠的召喚。

我想,全球化與5G時代,從神話傳說、歷史文化、民俗信仰中尋求其中能夠延續至今的古老民族心靈和現實創造性轉化,是最重要的,可以將歷史遺蹟中的器物作為支點,去創造自己所理解的歷史。

圓了一場幾十年的西域新疆夢

南都:在您看來,這些曾經存在於漢唐盛代的西域故國,曾經在歷史中發揮過什麼樣的作用?西域文明對中華文化產生了哪些影響?

邱華棟:我的這部《空城紀》的後記題目是「盛代元音」,元,就是一,我強調了漢唐時期中華民族的初始強音,比如,漢代的開拓進取精神,唐代的開放包容精神。小說中,張騫、細君公主、解憂公主、馮嫽、弟史、班超班勇父子、傅介子等等很多在漢唐文獻中出現的歷史人物,出現在我的這部小說中,大都是自己在說話,表達出他們在漢唐盛代中發出的元氣充沛的初始強音。

小說中,漢唐千年延伸到當下的兩千多年的時空中,我試圖以鮮明的例證,來體現中華各民族交往、交流、交融這「三交」過程中的大量生動細節,表現出中華文明的五個特性,即連續性、創新性、統一性、包容性、和平性,呈現出我國遼闊的疆域是各民族共同開拓的,悠久歷史是各民族共同書寫的,燦爛文化是各民族共同創造的,偉大精神是各民族共同培育的這「四個共同」。這也是為了呼應這個時代的主題,那就是鑄牢中華民族共同體意識。這也是我這部小說立意深遠之處。即使我在寫這部小說的時候遠在北京的書房,可我還是時時都在想像中,回到漢唐盛世西域大地上那些奮鬥和掘進的人物身上,處於身臨現場的激動人心的狀態中。

新疆吐魯番市高昌故城遺址。攝影:郭建將

南都:您的家鄉在天山腳下。新疆這個地方的地理環境和歷史人文底蘊,從哪些方面塑造了你的個性和寫作?

邱華棟:很多年來,我都在北京生活,所寫下的作品大都是當代題材的、以城市為背景的小說。當我已經寫了三十多年,我就進入一種自覺的寫作狀態,我開始對西域出土的錦帛、簡牘、雕塑、繪畫、音樂有了興趣。我意識到,古代西域和當代新疆在召喚我回望,我意識到,西域的歷史文化太豐富和複雜了,探尋沉默的檔案與考古發掘出來的器物非常重要,而文學想像賦予它立體的形象。因此,《空城紀》的寫作探索對我個人而言,是圓了一場幾十年的西域新疆夢,是我給我的出生地新疆獻上的一個宏大的故事。

南都:假如讀者讀了《空城紀》後對西域故城感興趣,打算動身探訪,您是否可以給我們提一些旅行建議?在遊覽古城之前,需要做什麼準備?

邱華棟:我想,在遊覽古城之前,帶上一本《空城紀》,肯定是一個不錯的選擇,這樣會對新疆豐富的歷史文化有了縱深感。另外,新疆很多地方,即使是夏天去,最好也要帶上一些秋冬的衣服,很多山區、牧區和無人區早晚溫差大,還是「早穿皮襖午穿紗,圍著火爐吃西瓜」的景象呢。

南都:未來有什麼寫作計劃?

邱華棟:近年我對科幻文學非常感興趣,讀了很多科幻文學書籍。我想,也許我會嘗試寫一部科幻小說。

采寫:南都記者 黃茜